この記事でわかること

- プロジェクトマネジメントの全体像とQCDの重要性

プロジェクトを成功に導くための考え方や、品質・コスト・納期のバランス(QCD)をどう意識するかが理解できます。 - PMBOKが示す5つの基本プロセスの流れ

立ち上げ → 計画 → 実行 → 監視・コントロール → 終結という標準的な進め方を、具体例を交えて学べます。 - 計画から運用定着までの実務的な進め方(6段階型モデル)

計画や実行だけでなく、導入後の運用・サポート・価値実現までを含めた実践的な流れが整理されています。 - 10の知識エリアと統合マネジメントの役割

スケジュール・コスト・リスク・品質など多岐にわたる管理分野を、統合的にまとめる「司令塔」の役割を理解できます。 - 成功のカギと落とし穴回避策

必要なスキルセット、チーム体制づくり、代表的な成果物チェックリスト、そしてよくある失敗の防ぎ方を具体的に学べます。

目次

プロジェクトマネジメントとは何か(全体像とQCD・標準)

プロジェクトマネジメントの概要

プロジェクトマネジメントとは、「仕事を成功へ導く設計図と指揮術」のようなものです。たとえば、マラソン大会を計画する場合、ゴールをはっきりさせ、どんな人が関わり、どのくらいの期間やお金が必要かを洗い出します。さらに、当日までに準備を整え、予定通りに進めるために人を配置し、進捗を見守ります。

QCDとは何か

QCDとは、Quality(品質)、Cost(費用)、Delivery(納期)の頭文字を取った言葉です。プロジェクトマネジメントの世界では、この3つをバランスよく満たすことが大切です。たとえば、ケーキ屋さんが誕生日ケーキを作る場合、「美味しさ(品質)」「予算内(費用)」「誕生日に間に合う(納期)」のすべてを守る努力が求められます。

プロジェクトマネジメントの標準(PMBOK)

国際的な標準として知られるのがPMBOK(ピンボック)です。これは、プロジェクトをうまく進めるための「参考書」のようなもので、多くの企業や組織で活用されています。PMBOKでは、プロジェクト全体を次の5つのプロセスに分けて整理します:立ち上げ・計画・実行・監視/コントロール・終結の5つです。また、「スケジュール管理」「予算管理」など10の分野で知識がまとめられています。

具体例を通してイメージする

もしあなたが引っ越し作業を頼まれた場合、どこに何を運ぶか、いつ・誰が作業するか、予算はいくらか、を決め、当日までに準備しなければなりません。その全体をうまく運ぶための手法がプロジェクトマネジメントです。

次の章では、PMBOKが示す「5つの基本プロセス」の全体像について解説します。

5つの基本プロセスの全景(PMBOK第6版ベース)

プロジェクトマネジメントには、明確な5つの基本プロセスがあります。多くの現場では、この流れをガイドラインとして活用し、プロジェクトを円滑に進めています。その5つとは、「立ち上げ」「計画」「実行」「監視・コントロール」「終結」です。それぞれが独立しているわけではなく、実務では繰り返し使われるのが大きな特徴です。

1. 立ち上げプロセス

こちらでは、プロジェクトの始まりをきちんと認め、進めるための方向性や目標を決めます。たとえば、新しい商品を開発する場合、誰がリーダーか、何をゴールにするのかなどをはっきりさせます。

2. 計画プロセス

目標達成のために、何をどの順番で誰が担当するかを整理します。旅行を計画する時に、行き先・日程・予算を決めるのと似ています。ここでしっかり計画を立てることで、後の混乱を防げます。

3. 実行プロセス

決めた計画に基づいて行動します。チームで協力し、成果を積み上げていく段階です。たとえば、分担した課題をそれぞれが進め、情報共有やミーティングも活発になります。

4. 監視・コントロールプロセス

プロジェクトの進行状況が計画とズレていないか確認し、問題があればすぐに修正します。家の建築工事を例にすると、設計図通りに進んでいるか随時チェックし、必要に応じてスケジュールや手順を調整する作業です。

5. 終結プロセス

最後に、プロジェクトをきちんと終了させます。成果を確認し、チームと振り返りを行って得た学びを次に生かします。

この5つのプロセスは、状況によって繰り返し見直されることが多いため、柔軟な対応が求められます。

次は、「立ち上げプロセス:プロジェクトを公式に認可する」についてご説明します。

立ち上げプロセス:プロジェクトを公式に認可する

プロジェクトを始めるには、まず「公式に認可する」手順が必要です。この立ち上げプロセスは、計画や実行に入る前の出発点となります。前章では、プロジェクト全体のプロセスを大まかに説明しました。ここからは、その最初のフェーズとなる「立ち上げ」について掘り下げます。

立ち上げプロセスの目的とポイント

立ち上げプロセスの目的は、プロジェクトの基本情報と進むべき方向をきちんと決めることです。そのためには、大きく次の3点を明確にします。

- 目的と目標の定義

- プロジェクトにアサインする予算やリソースの決定

- 期待される成果(成功基準)をはっきりさせること

例えば、新しいウェブサイトを作るプロジェクトの場合は、「ユーザー数を半年で2倍にする」といったわかりやすい目標と成果のイメージを共有しておきます。これにより、関わるメンバー全員がゴールを正確に理解できるようになります。

重要な成果物:プロジェクト憲章(チャーター)

このプロセスの代表的な成果物が「プロジェクト憲章(チャーター)」です。これは、プロジェクトの概要や方向性、規模、予算、期間、役割分担、想定されるリスクや制約、前提条件などを一枚の文書にまとめたものです。チャーターには必ず認可者(たとえば部門長や責任者)の署名を入れ、公式な許可を明確にします。これによって、後のプロセスで「なぜ始めたのか」「どこを目指すのか」といったブレが生じにくくなるメリットがあります。

ステークホルダーの特定と合意形成

そして、プロジェクトで成果を出すためには、関係者——つまりステークホルダー——の洗い出しが不可欠です。顧客、利用者、社内の協力部署、外部パートナーなど、プロジェクトに影響や関わりのある人・組織を一覧にします。このリストを作ることで、あとから「関係者なのに知らされていなかった」というトラブルを避けやすくなります。特に初期段階では、主要な関係者の合意を得る手間を惜しまないことがポイントです。

リスク・制約・前提条件の整理

最初に見えている「リスク」や「制約」、「前提条件」も、できるだけ整理します。たとえば、人員や予算に限りがある、他プロジェクトと並行して動く必要がある、といった制約です。それらをチャーターに記載して全員で認識を揃えておくことで、後の計画段階や実行段階で戸惑いが減ります。

成功基準の具体的設定(KPI)

「うまくいった」と判断する基準もここで決めておきます。プロジェクトごとに変わりますが、できるだけ数値で測れるもの——たとえば「コスト予算内で納品完了」「顧客満足度80%以上」といった指標(KPI)を設定することが大切です。

次の章では、具体的な計画づくりについて説明します。タイトルは「計画プロセス:実行可能な設計図をつくる」です。

計画プロセス:実行可能な設計図をつくる

計画プロセスとは何か

プロジェクトの立ち上げ段階で「やる内容」と「ゴール」を定めたら、次は“どうやって目標へたどり着くのか”を明確にする段階が計画プロセスです。ただし、思いつきや勢いではなく、現実的に実行できる設計図が求められます。この章では、計画プロセスでおさえるべきポイントや、具体的な作業内容について紹介します。

具体的な作業内容

WBS(作業分解構造)の作成

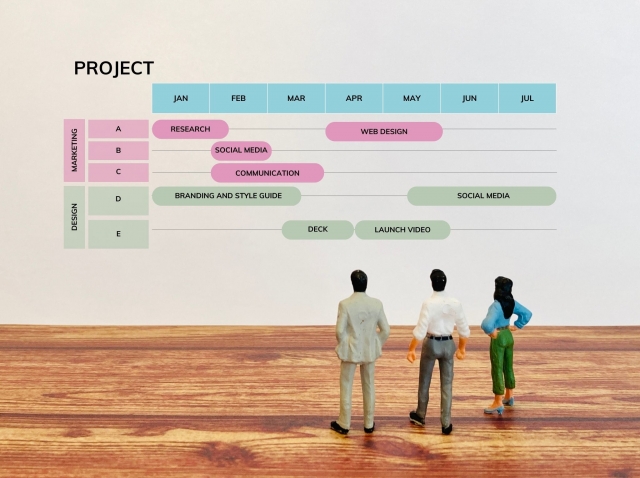

まず、プロジェクト全体を細かい作業に分けます。例えば「ウェブサイト制作」なら、「デザイン」「コーディング」「テスト」「公開」などの大まかな作業を挙げ、それぞれを更に小さいタスクへと細分化します。こうすることで、抜けや漏れがなくなり、誰がどこを担当するのかも明確です。スケジュール立案とガントチャート・クリティカルパスの洗い出し

作業ごとに「いつ」「どれくらい時間がかかるか」を見積ります。その後、工程表(ガントチャート)を作り、どの作業が遅れると全体の進行に大きく影響するか(クリティカルパス)を確認します。例えば、「部品の納品」が遅れると「組み立て作業」も遅れるといった具合です。予算・コスト見積もり

必要な費用もこの段階で算出します。人件費や材料費だけでなく、予備費(トラブル発生時のための余裕資金)なども忘れずに考慮しましょう。コスト管理が甘いと、後の段階で追加予算が発生しやすくなります。リソースと体制の計画化

作業ごとに必要な「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」が何か、どれくらい必要かを整理し、担当や責任範囲もはっきりさせます。体制図を作成し、誰が決定権を持ち、誰が補佐をするのかも明記します。品質基準とテスト計画

成功を左右する大切な要素が「品質」です。合格ラインをあらかじめ決めておき、その基準を満たすためにどんな検証やテストが必要かも計画します。たとえば「納品物の動作確認」「アンケートで満足度80%以上」などです。リスク対応策の立案

万が一のトラブルに備え、リスク一覧を作成し、それぞれどのように対処するか考えておきます。「回避」「低減」「受容」「転嫁」などの対策があり、例えば「素材調達の遅れには、予備の仕入先を確保する」などです。コミュニケーションと変更管理計画

情報共有のルールや、計画変更が起きたときの承認プロセスも決めておきます。例えば「週1回の進捗報告会」「変更要望は書面で提出・承認」など、具体的なルールを決めておくことで混乱を防ぎます。

注意点とベースライン合意

計画の精度が高いほど、プロジェクトの成功率は格段に上がります。あいまいな点や甘い予測が残っていると、後々多くの手戻りやコスト増に直結します。そのため、全関係者で「前提条件」「制約」「ゴール(ベースライン)」をしっかり確認・合意することが極めて重要です。こうした丁寧な準備の積み重ねが、着実な実行フェーズにつながります。

次の章では、計画を元に実際に価値を産み出していく実行プロセスについて紹介します。

実行プロセス:計画通りに価値を産出する

実行プロセスとは

実行プロセスは、計画プロセスで作成した設計図に従い、実際に作業を進めて価値を生み出す段階です。プロジェクトの現場では、プロジェクトマネージャーやチームメンバーが計画したタスクを着実にこなしていきます。

チームの立ち上げとキックオフ

まずは、担当者を明確にし、関係者全員で「キックオフミーティング」を実施します。これにより、チームの目的や役割分担を再確認できます。キックオフはプロジェクトをスムーズに走り出すための重要な儀式です。

人員・資源の確保と管理

必要なメンバーや機材、システムなどのリソースを手配します。もし、急な人手不足や資材の納期遅れが発生した場合は、最適な調整策を素早く考えることが求められます。たとえば、別部門から応援を頼むといった対応です。

調達・契約の進行

外部の業者やサプライヤーに仕事を依頼する場合、正式な契約書の取り交わしが欠かせません。納品物や納期、費用などを明確にしてトラブルを未然に防ぎます。書面化とコミュニケーションをセットで進めることが安心です。

品質保証と課題管理

品質を保つための点検活動や、途中で発見された改善点への対応も実行プロセスの中で行います。繰り返し話し合い、より良いものを目指しましょう。また、発生した課題やリスクは早めに洗い出し、対策を講じます。たとえば、週1回の課題管理ミーティングを設けるやり方があります。

意思決定と変更への対応

作業中は、想定外の事態もたびたび起こります。重要な変更が生じた場合は、影響を評価し、関係者の合意を得たうえで進めましょう。たとえば、納期の変更や仕様追加が必要になったときは、きちんと理由と手順を共有し、合意形成を図ります。変更は統制下で進めることを忘れずに。

ステークホルダー対応

プロジェクトには様々な関係者(=ステークホルダー)がいます。社内外の関係者と定期的に状況報告を行い、要望や不安に応える姿勢が大切です。疑問があればすぐに相談できる雰囲気作りも重要です。

次の章に記載するタイトル:監視・コントロール:ズレを検知し、軌道修正する

監視・コントロール:ズレを検知し、軌道修正する

監視・コントロールの意義

プロジェクトが順調に進んでいるかどうかを把握し、計画との差があれば、いち早く対策を打つのが「監視・コントロール」の役割です。どんなに綿密な計画を立てても、実際に進めてみると必ず予定とは異なることが起きます。たとえば、作業が遅れている、コストが思ったよりかかっている、不具合が多いなどの状況です。こうした差異を見逃さず、早めに修正を行うことが、プロジェクト成功へのポイントとなります。

主なタスクと具体例

進捗報告書の作成・レビュー

毎週や隔週でメンバーが進捗を報告し、予定と現在地を比較します。たとえば、"今週は10ページ進む予定が8ページしか進んでいない"といった場合、その理由や対応策を話し合います。パフォーマンス測定(EVM等)

EVM(アーンド・バリュー・マネジメント)は、進捗とコストの両方を同時に測る方法です。難しそうに聞こえますが、たとえば「今までに必要だった費用と実際に使った費用」「現時点で完了した作業の割合」を数値で比較して、計画からどれだけズレているかを判断できます。品質の点検

完成物の抜き打ちチェックやレビュー会議などを通じて、成果物が求められる基準を満たしているか確認します。問題を早めに発見できれば、手戻りを減らせます。リスク・課題の見直し

リスク(将来起こるかもしれないトラブル)や進行中の課題リストを定期的に確認します。たとえば"新しいツールの習熟が遅れている"など小さな懸念も見逃さず、影響が大きくならないうちに手を打ちます。変更管理ボードの運営

仕様追加や納期の調整など、計画に影響を及ぼす変更は担当者だけで決めるのではなく、プロジェクト全体で審議し、記録に残します。これにより、やり直しやミスコミュニケーションを防げます。

定期レビューと迅速な修正

プロジェクトマネージャーは、全てを自分で管理する必要はありません。進捗会議や日次・週次チェックリストを活用し、早めの情報共有と意思決定を心がけることが大切です。こうした小さな積み重ねが、トラブルを最小限にし、軌道修正をスムーズに行うコツです。

次の章に記載するタイトル:終結プロセス:正式にクローズし、学習を資産化する

終結プロセス:正式にクローズし、学習を資産化する

プロジェクトの終結とは

プロジェクトの終結プロセスでは、これまでに作成した成果物がきちんとお客様や関係者から受け入れられたかどうかを確認します。また、外部ベンダーやサプライヤーと取り交わした契約がすべて完了しているか、未払いがないかもチェックします。これらをクリアしたら、プロジェクト全体を正式に「完了」とします。たとえば、納品物の検収書をもらう、完了通知を発行するなど、証跡を残すことが大切です。

成果物・契約・購買のクローズ

完成した成果物について、必ず関係者と一緒にチェックをします。「期待通りになっているか」「合意した条件を満たしているか」など、最終確認の場を設けましょう。また、購買や外部発注があった場合は、請求・支払などの事務処理も一括して終わらせます。これで、経済的なリスクも払拭できます。

最後のレポート作成

プロジェクトをまとめる最終報告書を必ず残します。内容は、何をどのように進めて、どのような成果や課題があったかといった「全体の振り返り」です。たとえば、「予定よりも早く終わった」「途中で方針を転換した」など、事実を簡潔にまとめましょう。

ナレッジの蓄積とレトロスペクティブ

終結のタイミングでは、チーム全体でプロジェクトの振り返り会(レトロスペクティブ)を開催するのが効果的です。「何がうまくいったか」「課題は何だったか」「次回はどうするか」などを率直に話し合い、どんな小さな学びも記録に残しましょう。

この学びを組織のナレッジベースやデータベースに登録しておけば、次回以降、似たような状況で効果的に活用できるのです。

知見の資産化がもたらす効果

終結プロセスで学んだ知見をしっかり残すことは、組織のレベルアップに直結します。同じミスやトラブルを繰り返さずに済み、どんどん効率的にプロジェクトを進められるようになります。仕事を次につなげていくためにも、この終結プロセスを丁寧に行うことが大切です。

次の章に記載するタイトル:6段階型(実務拡張版)の過程:運用定着・価値実現まで

6段階型(実務拡張版)の過程:運用定着・価値実現まで

実務に即した6段階型モデルとは

一般的なプロジェクト管理の枠組みに、実践的な現場のニーズを加えたものが「6段階型モデル」です。従来のプロジェクトマネジメントでは計画、実行、監視、終結というプロセスが中心ですが、業務の現場ではその後の運用やサポートも非常に重要です。ここでは、導入後も価値を生み続けるための6つの段階をご紹介します。

1)戦略と立ち上げ

プロジェクトの目的や方針を明確にし、必要性を関係者で共有します。たとえば、新しいシステムを導入する場合は、「なぜこのシステムが必要なのか」「どのような効果を期待できるのか」を議論します。

2)設計と計画

目標を達成するための詳細な設計と計画を作成します。業務の流れやシステム構成、必要な人員や予算などを具体的に決めていきます。

3)実行とテスト

実際に計画した内容を形にします。これには「開発」や「導入」だけでなく、「テスト」も含まれます。新しいルールやシステムが正しく動作するかを事前に確認することで、トラブル発生を最小限に抑えます。

4)運用開始とトレーニング

システムやルールを業務に組み込む段階です。実際に利用を始める「運用開始」と、関係者への「トレーニング」を行います。ここで利用者が戸惑わないようにすることが、後の定着に欠かせません。

5)サポートとメリットの実現

導入後しばらくは、サポートを続けることで現場の混乱を防ぎます。また、プロジェクトの本来の目的であるメリット(便益)が実際に出ているかを確認し、必要に応じて追加対応もします。

6)プロジェクトの終了

すべての目標達成を確認し、成果物やノウハウを次に活かせるよう記録します。ここまでが終わって初めてプロジェクトは完了となります。

6段階型モデルのメリット

このモデルでは運用開始後もサポートと成果確認を行うため、「やりっぱなし」にならず、投資効果(ROI)が得られているか責任が明確になります。その結果、プロジェクトによって得られる価値を最大化することができます。

次の章に記載するタイトル:10の知識エリアと統合マネジメントの要点

10の知識エリアと統合マネジメントの要点

10の知識エリアとは

プロジェクト運営には、管理すべき分野が多数あります。PMBOKというガイドには、それらを「10の知識エリア」として整理しています。単なる理論ではなく、実際のプロジェクト現場でも「どこに注意を払うか」といった指針になります。主なエリアは以下の通りです。

- 統合マネジメント

- スコープマネジメント(どこまでやるか)

- スケジュールマネジメント(納期管理)

- コストマネジメント(予算管理)

- 品質マネジメント(成果物の出来栄え)

- 資源マネジメント(人・物・お金の管理)

- コミュニケーションマネジメント(情報共有)

- リスクマネジメント(将来の不確実性管理)

- 調達マネジメント(外部発注の管理)

- ステークホルダーマネジメント(関係者対応)

プロジェクトは、これらの分野それぞれに計画や管理の「軸」があります。実際の作業では、ひとつの問題が複数のエリアに波及することもしばしばです。

統合マネジメントの役割

10の知識エリアの中でも、統合マネジメントは“司令塔”です。各エリアで生じる計画・変更・課題をひとつにまとめ、プロジェクト全体にブレが出ないよう調整します。

主な統合マネジメントの仕事

- プロジェクトの開始を正式に承認する(チャーター作成)

- さまざまなサブ計画を一冊の設計図としてとりまとめる(プロジェクトマネジメント計画)

- 計画通りに進んでいない時に全体整合を考えた変更を行う(統合変更管理)

- 成果物の引き渡しやプロジェクトの終結までを見届ける

具体的な調整例

現場で重要になるのは、「各分野の計画が時にぶつかる」という事実への対応です。たとえば「コストを減らすためには期間も延びるが、スケジュール短縮を優先したい」という場面です。

こうした場面では、どちらを優先するか、基準とルールをあらかじめ定めておくことが肝心です。その決定によって、現場全体の一体感や納得感が生まれます。

実務のヒント

- 各サブ計画(スケジュール、コストなど)は「1冊に集約」し、頻繁に見直してください。

- 会議の場などでは知識エリアごとに課題や決定事項を整理し、調整内容を共有しましょう。

- 統合マネジメントは「場当たり」ではなく、仕組みとして意思決定フローを整備します。

次の章に記載するタイトル:成功のカギ(スキル・体制・研修)

成功のカギ(スキル・体制・研修)

必要となるスキルセット

プロジェクトマネジメントを成功させるには、多岐にわたるスキルが求められます。まず、全体計画を立てる力が重要です。例えば、目的を具体的にし、どんな手順で進めるのかを整理します。次に、関係者同士の利害を調整し、みんなが納得できる道筋を作る力が必要です。状況に応じてうまく意見をまとめることで、不要な対立を防げます。

また、チーム内外への報連相(報告・連絡・相談)や関係づくりも大切なポイントです。伝え漏れや誤解が起きないよう、日頃から丁寧なコミュニケーションを意識しましょう。リスク管理では、失敗しそうな点をあらかじめ想像し、問題になりそうなことを先回りでチェックするスキルが役立ちます。加えて、品質・コスト・スケジュール(QCD)の調整力も求められます。希望通りの品質を、予算内で納期を守って実現するバランス感覚が、成功の大きな要因です。

プロジェクトの体制づくり

しっかりした体制づくりも不可欠です。役割分担や責任範囲をハッキリさせ、「誰が何を担当するのか」を決めておくことで、仕事の抜け漏れや重複を防げます。意思命令系統を整理することで、指示が曖昧になりません。特に、立ち上げから実行フェーズでは、関係者との合意を丁寧にとることで、後々の摩擦や混乱を大きく減らせます。

研修と現場導入のポイント

プロジェクトマネジメント手法を使いこなすには、単なる知識だけでなく、現場への落とし込みが重要です。例えば、よく使う書式(チャーターや作業分解図WBS、進捗・リスクの記録表、変更申請書など)は現場ごとにテンプレートとして準備しましょう。そして、定期的なレビューやふりかえりの機会を制度として取り入れ、運用を根付かせることが効果的です。こうした研修・導入プロセスがしっかりしていれば、チーム全体のスキル向上にもつながります。

次の章に記載するタイトル:各プロセスの代表的成果物チェックリスト

各プロセスの代表的成果物チェックリスト

プロジェクトマネジメントでは、各プロセスで生み出す成果物が明確に存在します。これらは「やるべきこと」が目に見える形で整理されているため、プロジェクトの進捗や状況を誰もが把握しやすくなります。ここでは、代表的なチェックリストとして各プロセスで作成すべき成果物をご紹介します。

立ち上げプロセスの代表的成果物

- プロジェクト憲章:プロジェクトの目的、目標、進め方の枠組みが書かれた公式文書です。開始を「許可」する意思決定の根拠として使われます。

- 成功基準:プロジェクトの評価ポイントを明確化します。例として、「納期通りにソフトをリリースできるか」などがあります。

- ステークホルダー一覧:関係する部署や担当者を洗い出し、関係図や影響力を整理します。

計画プロセスの代表的成果物

- WBS(作業分解構成図):やるべき作業を細かくブレークダウンした一覧です。たとえば「仕様策定」「設計」「開発」など具体的な作業単位で整理します。

- スケジュール・コストベースライン:全体のスケジュールや予算の計画を「基準値」として文書化します。

- リスク登録簿:発生しうるリスクと対応策を一覧で管理します。

- 品質・コミュニケーション・調達・資源計画:品質基準、情報共有方法、外部調達や必要な人・物の計画をそれぞれまとめた文書です。

- 変更管理計画:何か計画を変更する際のルールと手順を記したガイドです。

- 統合計画書:これまでの計画を一つにまとめた総合的な設計図です。

実行プロセスの代表的成果物

- キックオフ資料:プロジェクトの始動時に共有する説明資料です。

- 進捗レポート:定期的に作成し、現在地や課題、今後の対策を共有します。

- 品質保証記録:設計通り作業が進んでいるかの証明や証跡となるチェックリストなどです。

- 調達契約:外部への発注や仕入れに関する合意書面です。

- 課題ログ:日々発生する懸念や課題を一覧管理し、対応を記録します。

監視・コントロールプロセスの代表的成果物

- EVM指標:進捗・コスト・成果を数字で把握できる指標(例:予算消化率)です。

- 変更要求・決定記録:変更を要請した内容と、その結果どう対応したかの記録です。

- 是正処置ログ:予期しない問題への対応記録です。

- リスクレビュー記録:リスクの最新評価や対応状況をまとめた文書です。

終結プロセスの代表的成果物

- 受入サイン:完成した成果物を正式に受け取る際の署名や記録です。

- 最終報告:プロジェクト全体の結果や評価をまとめたレポートです。

- 教訓記録(Lessons Learned):今後のために活かせる「反省点」や「成功要因」を文書化します。

- 契約クローズ文書:調達や外注先との契約を正式に終了した記録です。

- 成果物引継ぎ:実務担当者や運用部門へ成果物を引き渡す際の記録です。

次の章に記載するタイトル:よくある落とし穴と回避策

よくある落とし穴と回避策

はじめに

前章では、プロジェクトの目的や成功基準が曖昧な場合、チャーターで測定可能なKPIと明確な範囲を定め、変更は統制下で扱う重要性に触れました。また、計画の過小見積も防ぐため、リスクを早期特定し予備費に反映させること、計画のベースライン合意を丁寧に進めることも紹介しました。監視活動については、定期的なレビューで指標を絞り、結果に応じて具体的なアクションを起こす方法を解説し、最後に終結フェーズにおける学びの資産化、特に「教訓の再利用率」を定量的にKPIへ組み入れることの意味を整理しました。

典型的な落とし穴と日常での例

目的・範囲の曖昧さ

社内イベントの準備で「盛り上げること」がゴールだとすると、何をもって成功と言えるか、参加人数か満足度か曖昧になりがちです。そこで数字や具体的な指標(アンケート結果、目標出席率など)を最初に決め、関係者と合意しましょう。計画の楽観的な見積もり

新しい企画を立てる時に「これくらいでできるはず」と思い込みます。工程ごとにどのようなリスクがあるかを前倒しで洗い出し、予備日や追加の予算枠を初めから確保することが大切です。“見ているだけ”の進捗管理

進捗会議で「計画より遅れている」で終わってしまうと改善されません。「遅れが○日発生した場合は追加作業員を投入する」といった具体策を計画段階で準備すると、意思決定が速くなります。終わった後の振り返り不足

一度終わったプロジェクトの失敗や成功のポイントを翌年以降に生かさないのはもったいないことです。終了後に「何をすればもっと良かったか」の記録を必ず残し、他の部署や次回の担当者が使えるように整備しましょう。

落とし穴を防ぐ基本姿勢

- 小さなことでも具体的な数値やルールで定義する

- 気づいたリスクは早めにリストアップ・共有する

- 管理の仕組みに「対応アクション」まで落とし込む

- 振り返りと学びのシェアを仕組み化する

次の章に記載するタイトル:まとめの運用ヒント(実務フロー)

まとめの運用ヒント(実務フロー)

運用を定着させるためのポイント

プロジェクトを計画通りに進めるためには、とてもシンプルな運用ルールを日々実践することが大切です。ここでは現場ですぐに使える運用の流れをご紹介します。

週次で実施すること

・進捗確認…計画に対してどこまで進んでいるかを、メンバーと一緒に確認します。もし遅れや困りごとが出ていないか、率直な意見を引き出しましょう。

・課題・リスクのレビュー…問題やこれから起こりそうな危険(リスク)は、早めにリストアップして対策を話し合います。

・ステークホルダー報告…社内外の関係者に、分かりやすい言葉で進行状況を伝えます。不明点や追加要望も遠慮なく聞きます。

月次で実施すること

・ベースラインとの差異確認…当初の計画(ベースライン)と比較し、費用・期間・成果物がずれていないかチェックします。

・予測の更新…今後の見通しを数字や事例でまとめ直します。必要があれば変更管理の会議(変更管理ボード)で、上司や決定権者の承認をもらいましょう。

マイルストーンごとに実施すること

・品質ゲートレビュー…成果物が、事前に定めた品質条件を満たしているか、全員で厳しく点検します。

・受入判定…関係者による合意のもと、次の工程へ進めてよいか公式に決定します。

・教訓の共有…うまくいったこと・失敗したこと・次回への提案を、その都度簡単なメモでまとめ、ナレッジとして貯めていきます。

まとめ

地道な運用の繰り返しが、プロジェクトの成功のカギです。これらの運用ヒントはどの規模・どの分野のプロジェクトにも応用できますので、まずは自分の現場で小さく始めてみてください。