この記事でわかること

- プロジェクトマネジメントが生まれた歴史的背景と起源

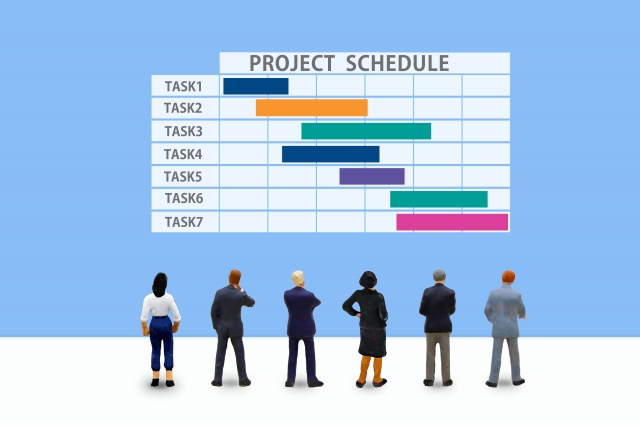

- ガントチャートやハーモノグラムなど初期の管理手法の登場

- PMI設立とPMBOK誕生による国際的な標準化の流れ

- 日本におけるP2Mなど独自の発展と特徴

- 現代におけるプロジェクトマネジメントの意義と今後の展望

目次

1. プロジェクトマネジメントの起源

プロジェクトマネジメントの始まりは、20世紀初めの工業化の時代です。

鉄道建設やダム工事など、大規模な作業をどう管理すればいいのか、多くの人が悩んでいました。

「どの作業をどの順番でやれば、全体がスムーズに進むのか?」

これを考えたのが、1896年にカロル・アダミエツキというポーランドの経済学者でした。

彼が作ったのがハーモノグラム。作業と時間の関係を線で描き、進捗を誰でも把握できるようにしました。

それから16年後の1912年、アメリカのヘンリー・ガントがガントチャートを発明します。

棒グラフで作業の開始日と終了日を並べ、進捗を見える形にしたものです。

これは現在でも、多くの企業がプロジェクト管理に使っています。

当時の技術者たちは、複雑な作業を整理して「誰が、いつまでに、何をするか」を明確にしたかったのです。

この考え方が、今のプロジェクトマネジメントの原型になりました。

2. プロジェクトマネジメントの発展の背景と主要な転換点

建設業と宇宙開発が生んだ新しい管理文化

20世紀半ばになると、建設業や宇宙開発が急速に拡大します。

アメリカではアポロ計画、日本でも大規模インフラ整備が進みました。

どれも一度きりのプロジェクトで、期限も予算も厳しい。

「毎日同じ作業を続ける工場」とはまったく違う働き方でした。

専門家が協力して動く「プロジェクト型組織」の誕生

たとえばアポロ計画では、NASAの職員だけでなく、多くの企業や大学の研究者が協力しました。

役割が複雑で、情報共有が難しくなったため、組織の在り方を根本から変える必要があったのです。

その結果生まれたのがプロジェクト型組織。

特定の目標を達成するために、さまざまな専門家を一時的に集めてチームを作り、プロジェクトが終われば解散するスタイルです。

国際的な標準化への流れ

こうした動きが広がる中で、「誰がやっても同じ基準で管理できるようにしよう」という発想が生まれます。

その結果、1969年にアメリカで**PMI(Project Management Institute)**が設立されました。

これが、プロジェクトマネジメントが世界的に体系化されていく最初の一歩です。

3. プロジェクトマネジメントのPMI設立とPMBOKの誕生

PMIとは

PMIは、プロジェクトマネジメントの専門家が集まる団体です。

目的は「プロジェクトの進め方を、誰もが理解できる形で整理すること」。

これによって、業界や国が違っても同じ基準で話ができるようになりました。

PMBOKの誕生

PMIが長年の研究をまとめ、1996年に発行したのがPMBOK(Project Management Body of Knowledge)です。

日本語では「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」と呼ばれています。

ここでは、プロジェクトを立ち上げ→計画→実行→監視→完了という流れで整理しています。

たとえば「どのタイミングでコストを見直すか」「チームメンバーとの情報共有をどう行うか」など、実務的な内容が詳しく書かれています。

PMBOKは世界中で使われ、プロジェクトマネジメントの“共通言語”になりました。

今ではIT・建設・製造業・教育まで、あらゆる分野のプロジェクトで応用されています。

4. プロジェクトマネジメントの日本における発展と独自手法

PMBOKの普及と日本の受け入れ

2000年代、日本の企業にもPMBOKが導入され始めます。

製造業だけでなく、IT、建設、サービス業まで広がりました。

「計画を立てて、確実に実行する」という日本人の特性に合っていたからです。

日本独自の手法「P2M」

一方で、日本は自国の文化に合った手法も開発しました。

それが**P2M(Project & Program Management)**です。

P2Mは、単一プロジェクトではなく、複数のプロジェクトをまとめて管理する仕組み。

たとえば、都市再開発のように「道路・電気・住宅整備」などが同時進行する場合、全体の流れを最適化するために使われます。

普及の背景

P2Mが広まった理由の一つは、日本社会が「協力して進める文化」を持っていたからです。

チームワークを重視する考え方が、プロジェクトマネジメントと相性が良かったのです。

現在でも、官公庁や大企業の大型プロジェクトでP2Mは実践されています。

5. まとめ:プロジェクトマネジメントの意義と今後

プロジェクトマネジメントは、19世紀の単純な工程表作りから始まり、

今では国際的に通用する“共通の仕事の進め方”になりました。

ガントチャートで工程を整理し、PMBOKでルールを整え、P2Mで組織全体を動かす。

時代ごとに課題を解決しながら進化してきた結果です。

意義

- 期限・品質・コストをコントロールするための実践的な技術

- チーム内の協力体制を整え、成果を最大化する方法

- 分野を問わず使える再現性のある管理手法

今後の展望

AIの活用やリモートワークの普及によって、プロジェクトの形はさらに多様になります。

オンラインでチームをまとめる力、国境を越えた連携、データをもとにした意思決定など、

新しい課題に対応できるマネジメント力が求められるでしょう。

6. 用語解説(補足)

PMBOK(ピンボック)

PMIがまとめた「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」。

プロジェクトの進め方を整理した国際標準。

PMI(Project Management Institute)

1969年設立の非営利団体。PMBOKを発行し、世界中で資格制度を運営している。

P2M(Project & Program Management)

日本で開発された手法。複数のプロジェクトを戦略的にまとめ、全体の成果を最大化する。

ガントチャート

作業と期間を横棒で示すスケジュール管理表。現在も多くの企業で使用されている。