はじめに

プロジェクトを進めるとき、何が重要かを直感的に示すモデルが「プロジェクトマネジメント三角形」です。本記事ではこの三角形(スコープ・時間・コスト)を軸に、なぜバランスが大切か、日常の仕事でどう使うかを分かりやすく説明します。

最初に目的を明確にします。読者はプロジェクトにかかわるすべての人を想定しています。プロジェクトマネージャーだけでなく、チームメンバーや発注側の担当者にも役立つ内容です。

簡単な例を挙げます。家のリフォームで工期を短くすると費用が増えたり、仕様を増やすと時間が延びるなど、三つの要素が互いに影響します。本章ではこの関係性の直感的な理解と、本記事で扱う章の全体像を示します。具体的には、三角形の各要素の説明、現場での調整方法、失敗を防ぐための使い方、関連モデルとの違いに触れます。

以降の章で実務に使える考え方と具体例を順に紹介します。まずは三角形の全体像を頭に入れてください。

この記事でわかること

- 三角形モデル(スコープ・時間・コスト)の基本

- バランスを取るための実務ポイント

- トレードオフと合意形成のコツ

- 失敗を防ぐチェックリスト

- 他モデルとの違いと使い分け

プロジェクト管理の三角形とは何か

基本のイメージ

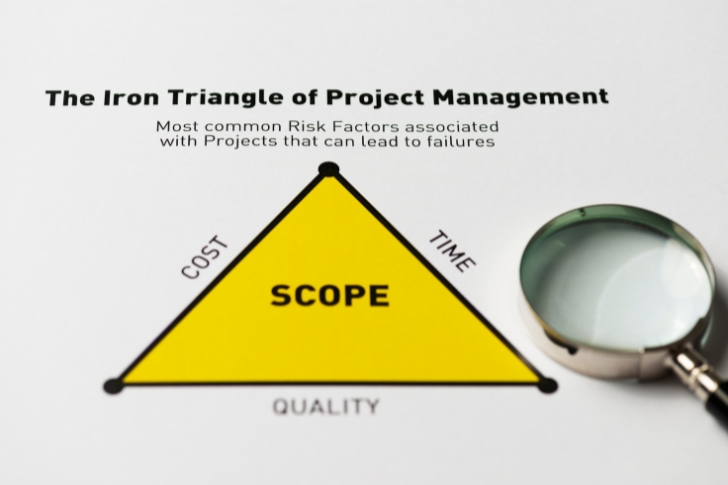

プロジェクト管理の三角形は、範囲(スコープ)・時間(納期)・コスト(予算)の三点で表します。各要素はつながっており、どれか一つを変えると他にも必ず影響が出ます。こうした制約を「トリプルコンストレイント」と呼びます。

それぞれの説明(簡単に)

- スコープ:何を作るか、どこまで行うかの範囲です。

- 時間:いつまでに終わらせるかの期限です。

- コスト:使えるお金や人員などの資源です。

具体例で考える

例1(リフォーム):工期を短くしたいなら、職人を増やしてコストが上がるか、工事範囲を絞る必要があります。例2(アプリ制作):予算を減らすと、機能を削るか、完成を遅らせるかの選択になります。

品質との関係

品質は三角形の中心のように、範囲・時間・コストのバランスで左右されます。どれかを無理に変えると品質が落ちることが多いです。

なぜ覚えておくべきか

この図式は、関係者間の合意形成や優先順位の判断を助けます。要望に対して即座に「何を犠牲にするか」を示せるため、実務で役立ちます。

各要素の解説

スコープ(Scope)

スコープは「何を作るか」「どこまで作るか」の範囲を示します。例えば、会社のホームページ制作なら「トップページ、会社案内、問い合わせフォーム」を成果物として明確に決めます。スコープ管理を怠ると、追加のページ作成や機能要求が増え、作業量が膨らみます(スコープクリープ)。対策は、要件を書面化し、変更は正式な承認手続きを経ることです。

時間(Time/スケジュール)

時間は納期や各作業の期日を指します。イベント準備なら会場手配、招待状発送、当日設営といったマイルストーンで管理します。遅延は追加作業や品質低下を招きやすいので、余裕を持った工程設定と進捗確認を行います。進捗は短い間隔で確認し、遅れが出たら優先度を見直します。

コスト(Cost/予算)

コストは人件費・資材費・外注費・間接費などの合計です。住宅のリフォームを例にすると、材料費が想定より高くなると予算が圧迫されます。見積もり精度を上げ、定期的に支出を照合して早めに軌道修正します。予備費を設定し、重要支出は承認プロセスを設けると管理が楽になります。

三角形モデルの実務的な意味と調整

トレードオフは現場の日常です

プロジェクトの「コスト」「納期」「品質」は常に互いに影響を及ぼします。たとえば納期を短くすれば人員を増やすか作業を圧縮する必要があり、追加コストや品質低下のリスクが高まります。逆にコストを削れば人手やテストが減り、納期や品質に影響します。

現実的な調整の進め方

1) 優先順位を明確にする:クライアントと最初にどれを最重要にするか合意します。これが判断基準になります。

2) 代替案を用意する:例として「追加予算で納期短縮」「機能を削減して納期維持」「段階リリースで品質を確保」のように複数案を提示します。

3) 影響を見える化する:工数、コスト、リスクを簡潔な表で示し、比較できるようにします。

ステークホルダーとの交渉術

関係者には選択肢と影響を短く伝えます。ビジュアル(簡単な表や矢印図)を使うと理解が早まります。合意は文章で残し、優先順位の変更時はその理由と影響を明確に記録します。

変更管理と監視

小さな変更はパイロットで検証し、問題がなければ展開します。定期レビューで計画と実績を比べ、ズレが出たら早めに調整します。リスクと対応策をリスト化して更新してください。

実務チェックリスト(短縮版)

- 優先順位を文書化する

- 複数の代替案を用意する

- 影響を数値で示す(工数・コスト)

- 合意事項を記録する

- 小さな検証を行う

- 定期的にレビューする

これらを実行すれば、三角形の制約の中でも合理的な判断と安定した進行が可能になります。

プロジェクト失敗を防ぐための三角形活用法

優先順位を最初に決める

プロジェクト開始時に、品質・コスト・スケジュールのどれを絶対条件にするかを関係者全員で合意します。例えば「納期厳守が最優先なら機能を絞る」「予算が最優先なら外注を減らす」と具体例を交えて決めます。優先順位を文書化し、承認者の署名やメールの記録を残します。

変更管理を仕組み化する

変更は避けられません。変更要求はフォームで受け取り、影響範囲(時間・コスト・品質)を短期間で評価します。小さな変更でも必ず影響を明示し、誰が承認するかを決めます。例えば機能追加で納期が2週間延びる場合、影響を数値で示して意思決定を促します。

迅速かつ透明な共有

変更やリスクは速やかに関係者に共有します。週次の進捗報告に加え、重大な変更はメールや短い会議で即報告します。報告は「何が変わったか」「誰に影響があるか」「対応案」を明確に伝えます。これで誤解を減らし、早期対処を可能にします。

バランスを取るためのコミュニケーション

三要素のどれかを守るために他が犠牲になる場面が出ます。意思決定では全体最適を意識し、利害が対立する場合は選択肢を並べて比較します。たとえば、機能を一部後回しにして納期を守る案と、追加予算で外注する案を並べ、関係者と討議して合意を得ます。

実務で使えるチェックリスト

- 優先順位は文書化したか

- 変更要求に必ず影響評価を付けているか

- 影響は数値(週数・円・品質基準)で示しているか

- 重要変更は速やかに共有しているか

- 代替案を必ず用意しているか

この章で紹介した手順を日常業務に組み込めば、三角形を活用して失敗リスクを大幅に下げられます。

関連モデルとの違い

はじめに

プロジェクト管理の三角形は「スコープ(範囲)」「時間(納期)」「コスト(予算)」に特化します。似た三角形モデルは多くありますが、目的と使い方が異なります。

プロダクトマネジメントトライアングルとの違い

プロダクト側は「顧客価値」「品質」「市場投入の速さ」などに重心を置きます。たとえばスマホアプリの例では、機能優先順位やユーザー反応を見て機能を増やすか減らすかを判断します。対してプロジェクトの三角形は、完成までの範囲と納期と予算を守ることに焦点を当てます。だから、プロダクトは継続的改善に向き、プロジェクトは完了条件に向きます。

アジャイルやその他モデルとの違い

アジャイル方式は「スコープを柔軟にして短い期間で価値を出す」考え方を取ります。ここでも時間やリリース頻度に重きを置く点で違いが出ます。リスク管理や品質を中心にするモデルもありますが、これらは三角形に別の軸(品質・リスク・資源)を付け加えたイメージです。使う場面で重視する軸が変わるだけです。

実務での使い分け

建築やイベントのように終点が明確な仕事ではプロジェクト三角形が有効です。一方、サービスやプロダクト改善ではプロダクトの視点を優先します。現場では両方を意識し、短期はプロジェクトの制約を管理し、長期は顧客価値を測る—この両立が実務のコツです。

まとめ:プロジェクトマネジメント三角形の本質

本質の再確認

プロジェクトマネジメント三角形は「範囲(スコープ)」「時間(スケジュール)」「費用(コスト)」の三つを可視化する道具です。三角形は単純ですが、意思決定の際に起こる現実的なトレードオフを示します。たとえば納期を短くすると費用や範囲に影響が出ます。実務での役割

三角形は優先順位を明確にするために使います。利害関係者と初期にどの点を固定するか合意し、変更要求が来たら三角形を用いて影響を説明します。小さなプロジェクトでも同じ考え方で調整できます。管理のコツ

1) 最重要事項を一つ決める。2) 変更は可視化して合意を得る。3) 定期的に状態を測り早めに調整する。バッファと段階的リリースでリスクを減らせます。最後に

三角形は万能ではありませんが、シンプルさが強みです。状況を分かりやすく示し、有効な対話と迅速な判断を促します。したがって、バランスを保ちながら使うことが成功への近道です。