目次

はじめに|なぜタスクの洗い出しがプロジェクト成功のカギなのか

プロジェクトが思ったとおりに進まない理由の多くは、タスクの抜け漏れや認識のズレにあります。

計画は立てたつもりでも、「やるべきことをすべて整理できていなかった」「誰が担当するか決め切れていなかった」などの問題が起きると、遅延や手戻りが発生し、結果的に大きなコストや負担につながります。

タスクの洗い出しは、プロジェクトを正しく理解し、進めるための最初のステップです。

はじめにやるべきことを整理することで、作業内容が明確になり、スケジュールや担当者の割り当て、リスク対策がしやすくなります。

この章ではまず、「タスクの洗い出しがなぜ必要なのか」「放置すると何が起きるのか」を具体的に紹介します。

ありがちな失敗と原因

タスク洗い出しが不十分なプロジェクトでは、以下のような状況が起きやすくなります。

| 失敗例 | 原因 |

|---|---|

| 実施すべき作業が後になって発覚し、スケジュールが乱れる | タスクの洗い出し不足・網羅性の欠如 |

| 担当者が曖昧で、作業が停滞する | 役割と責任が明確化されていない |

| 依存関係を考慮していないため、手戻りが発生する | 作業間の順序・関係性の整理不足 |

| 計画に抜けがあり、成果物の品質が下がる | 計画の粒度・分解レベルが不十分 |

これらの問題は、プロジェクトの規模を問わず起こり得ます。

小さな案件でも、タスクが漏れると混乱や遅延の原因になります。

タスク洗い出しがもたらすメリット

タスクを丁寧に洗い出すことには以下のような効果があります。

| タスク洗い出しのメリット | 効果の内容 |

|---|---|

| やるべき作業の全体像を明確にできる | プロジェクトの範囲や作業量を把握でき、計画が立てやすくなる |

| 担当者や期限を設定しやすくなる | 役割分担とスケジュール設計がスムーズになる |

| リスクや抜け漏れを早期に発見できる | 事前の対処が可能になり、トラブル発生を防ぎやすい |

| 進捗管理や優先順位づけがしやすくなる | 状況把握と調整がしやすく、効率的なプロジェクト運営につながる |

このように、タスクの洗い出しは単なる準備作業ではなく、プロジェクトの成功率を高めるための重要な工程 です。

次の章では、タスク洗い出しの目的と考え方をさらに整理していきます。

この記事でわかること

- タスク洗い出しの重要性とプロジェクト成功との関係

- 効果的なタスク洗い出しの基本ステップと流れ

- WBS・ロジックツリーなど代表的な手法と使い方

- 実務で使えるフレームワーク・ツールの選び方と活用法

- タスク洗い出し時の注意点と継続的改善のポイント

タスク洗い出しの目的と考え方

タスク洗い出しは、単に作業のリストを作る作業ではありません。

プロジェクトの全体像をつかみ、効率良く進めるための“設計作業”です。

この章では、タスク洗い出しが何のために必要なのかを整理し、基本となる考え方をやさしく解説します。

全体像を可視化することの意味

タスクを洗い出すと、プロジェクトの始まりから終わりまでの流れをひとつの図として理解できるようになります。

どの作業がどの順番で進むのかが見えることで、計画の精度が上がり、チーム全員の共通認識が生まれます。

たとえば、納品物が5つあるのに、作業ステップが3つしか認識されていない場合、どこかが漏れている可能性があります。

タスク洗い出しは、こうした見えないリスクを早い段階で発見する役割があります。

抜け漏れ防止が与える安全性

タスク漏れは、遅延や品質低下の原因になります。

洗い出しの段階でタスクを細分化して整理することで、「後から気づく」リスクを減らせます。

洗い出し作業を通じて、

- どの作業が必要か

- 実施のために何が前提となるか

- 依存関係はどこにあるか

を確認できるため、計画の安全性が高まります。

チーム連携と責任分担の基盤になる理由

タスク洗い出しは、チームの役割分担とコミュニケーションの基盤にもなります。

誰がどの作業を担当するか、完了の条件は何か、といった認識が一致していれば、作業が止まりにくくなります。

また、洗い出したタスクを共有すれば、メンバーが自分の役割や優先順位を理解しやすくなり、成果物に対する責任感も生まれます。

このようにタスク洗い出しは、単に作業を列挙するのではなく、プロジェクトの進め方を整理し、チームがスムーズに動ける土台をつくる作業 です。

次の章では、タスク洗い出しで使える代表的なフレームワークを紹介していきます。

タスク洗い出しで使える主要なフレームワーク

タスク洗い出しは、頭の中だけで進めると抜け漏れが起きやすくなります。

そのため、考えを整理したり、構造化したりするための「型」を使うと、効率と品質が大きく向上します。

ここでは、プロジェクト管理でよく使われる代表的なフレームワークを紹介します。

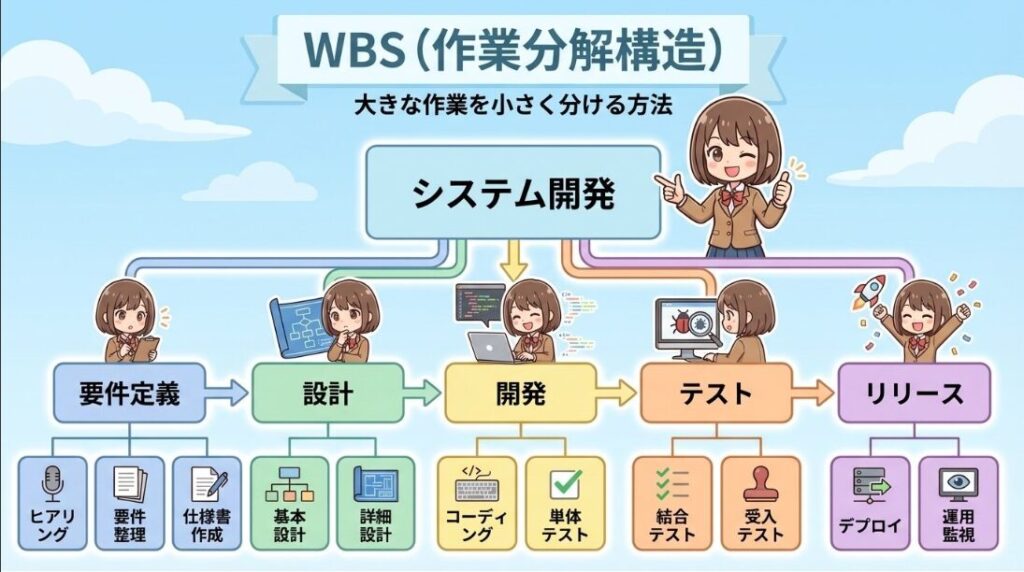

WBS(作業分解構造)― 大きな作業を小さく分ける方法

WBS はプロジェクトの成果物や作業を階層構造で整理する手法です。

大きなタスクを、完了の単位まで細かく分解していくことで、抜け漏れを防ぎ、担当者や期限を設定しやすくなります。

たとえば「システム開発」という大きなテーマを「要件定義 → 設計 → 開発 → テスト → リリース」と段階的に分け、さらにそれぞれを細分化していくイメージです。

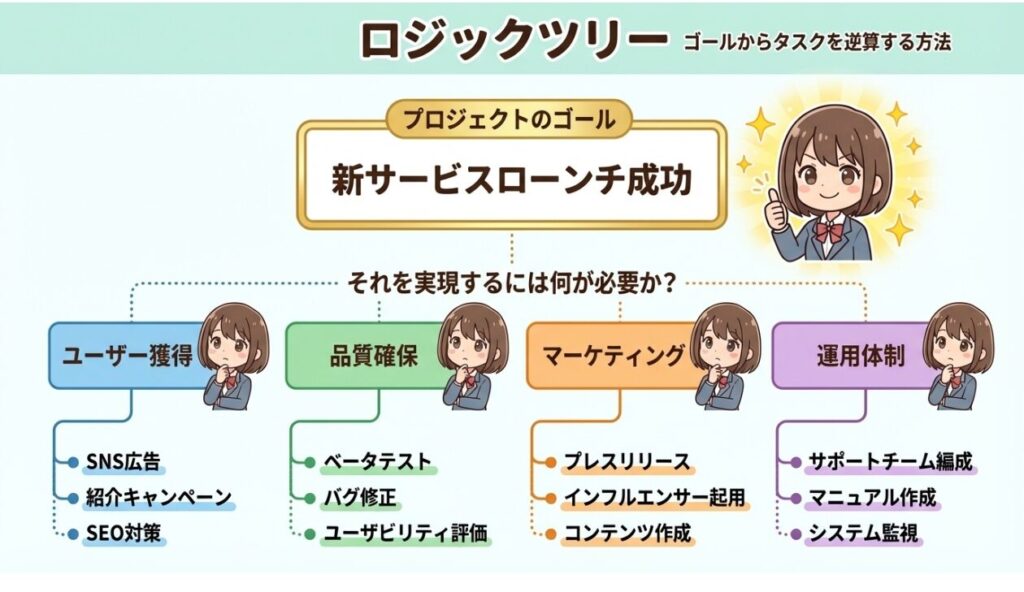

ロジックツリー ― ゴールからタスクを逆算する方法

ロジックツリーは、目的や成果物から必要なタスクを逆算して整理する方法です。

プロジェクトのゴールを軸に、「それを実現するには何が必要か?」を分岐の形で考えていきます。

目的が明確な案件や、成果物が複数あるプロジェクトで効果的に機能します。

マインドマップ ― 発散思考で洗い出す手法

マインドマップは、中心テーマから関連する要素を広げていく図解手法です。

アイデア出しや初期段階のタスク整理に向いています。

個人作業の整理に使うだけでなく、チームで壁に付箋を貼りながら進めるワークショップ形式にも活用できます。

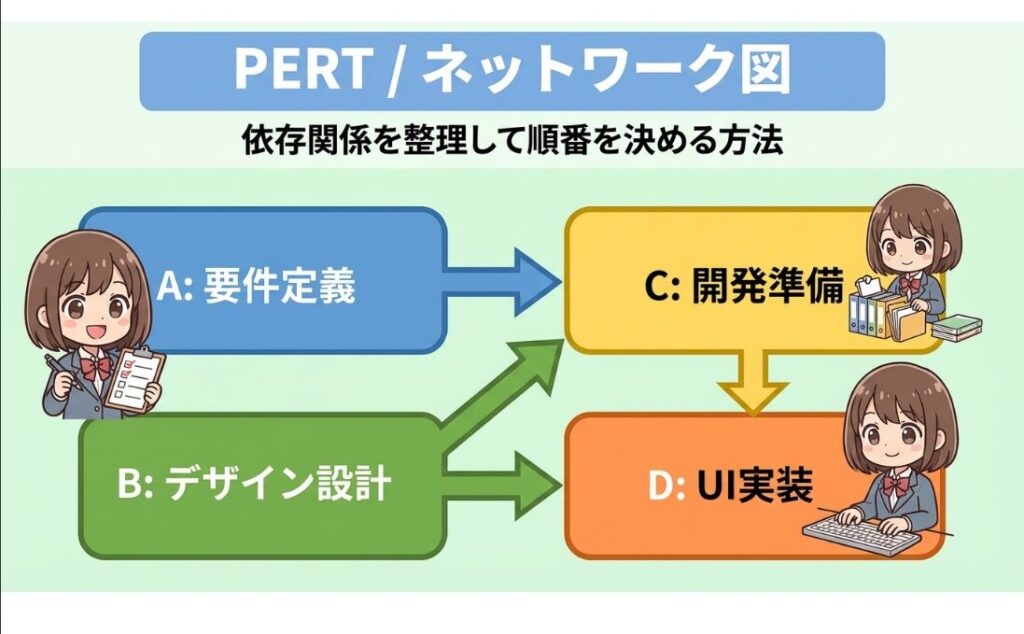

PERT / ネットワーク図 ― 依存関係を整理して順番を決める方法

PERT やネットワーク図は、タスク同士のつながりや並行できる作業を整理し、作業順序を見える化する手法です。

複雑な案件や、複数チームが関わるプロジェクトで有効です。

どの作業が終わらないと次に進めないかが明確になるため、遅延リスクの把握にも役立ちます。

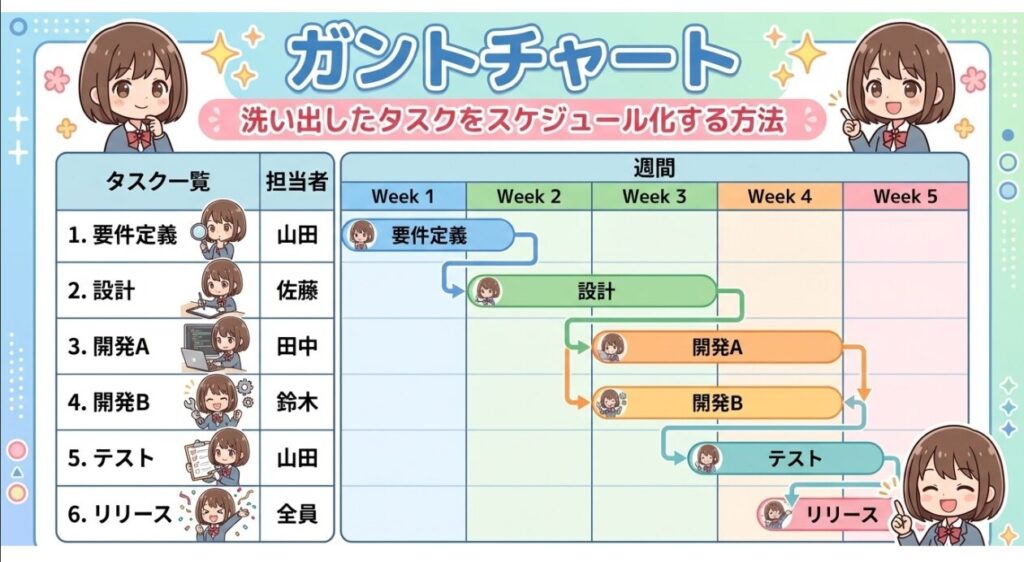

ガントチャート ― 洗い出したタスクをスケジュール化する方法

ガントチャートは、タスクを時間軸に並べて進捗を管理する方法です。

洗い出したタスクに開始日と締切日を設定し、担当者や進捗も見える化できます。

WBS と組み合わせて使うことで、プロジェクト全体を計画しやすくなります。

5つの思考法の特徴比較

| 思考法 | 構造 | 思考の方向 | 最適な用途 |

|---|---|---|---|

| WBS | 階層構造(縦) | 分解思考(大→小) | 作業の漏れ防止、担当割り当て |

| ロジックツリー | 階層構造(横) | 逆算思考(ゴール→手段) | 目的達成の手段洗い出し |

| マインドマップ | 放射状 | 発散思考(自由連想) | アイデア出し、初期整理 |

| PERT / ネットワーク図 | ネットワーク構造 | 依存関係の整理 | 複雑な案件、並行作業の可視化 |

| ガントチャート | タイムライン | スケジュール管理 | 進捗管理、期限管理 |

これらのフレームワークは、単独で使うよりも 目的や状況に応じて組み合わせると効果が高まります。

次の章では、すぐに使えるテンプレートとチェックリストを紹介します。

すぐ使えるテンプレートとチェックリスト

タスク洗い出しは、考えを整理するだけでなく、実際に形にして管理することが大切です。

この章では、プロジェクトの現場ですぐに使えるテンプレートと、抜け漏れを防ぐためのチェックリストを紹介します。

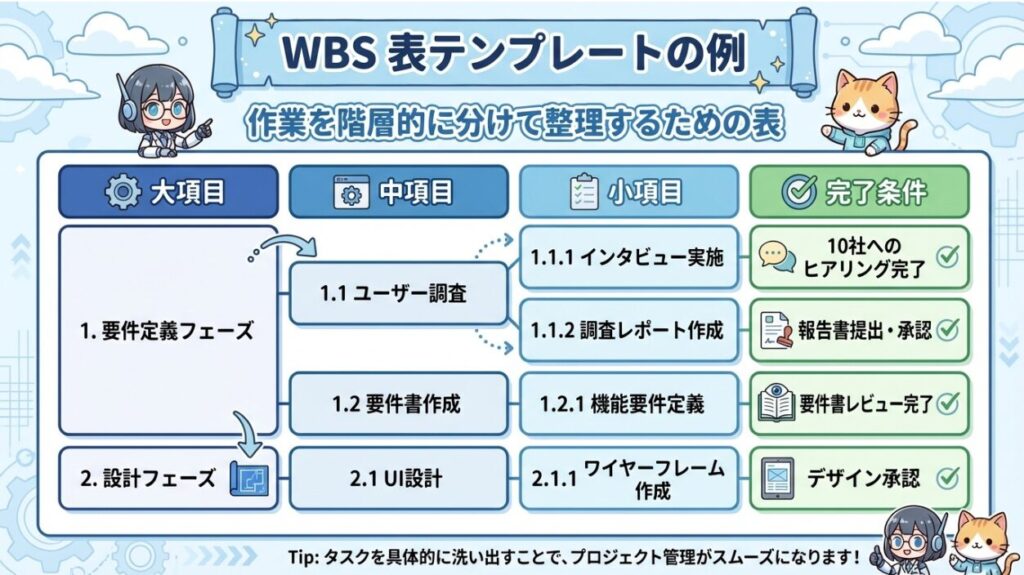

WBS 表テンプレートの例と使い方

WBS のテンプレートは、作業を階層的に分けて整理するための表です。

一般的には以下の項目で構成されます:

- 大項目(プロジェクトの主要ステップ)

- 中項目(成果物や機能など)

- 小項目(実際の作業レベル)

- 完了条件(何をもって完了とするか)

この形式で整理することで、「作業の粒度が揃う」「担当者や期限が設定しやすい」などの効果が得られます。

WBS 2つの表現方法の使い分け

| 特徴 | WBS(階層図) | WBS(表テンプレート) |

|---|---|---|

| 視覚化 | ツリー構造で全体を俯瞰 | 表形式で詳細を管理 |

| 情報量 | 作業の分解と関係性 | 作業+完了条件+担当者+期限 |

| 最適な用途 | プロジェクト初期の構造設計 | 実行フェーズの詳細管理 |

| 閲覧性 | 一目で全体像が分かる | 詳細情報を確認しやすい |

タスク一覧の基本項目(担当・期限・依存関係・工数・優先度)

タスク一覧は、プロジェクトでやるべきことを一目で確認できるリストです。

最低限、以下の項目を入れておくと実務で使いやすくなります:

- タスク名

- 担当者

- 期限

- 依存関係(先に終わらせる必要がある作業)

- 工数(作業に必要な時間)

- 優先度

- ステータス(未着手/進行中/完了)

この形式にしておくと、プロジェクトの状況が見えやすくなり、進捗管理に役立ちます。

ガントチャートテンプレート(Excel 例)

Excel のガントチャートは、タスク洗い出しからスケジュール管理までまとめて行える便利なテンプレートです。

列にタスク名や担当者、行に日付を置くことで、作業の期間と並びを視覚化できます。

小規模なプロジェクトやチームの共有にも向いており、手軽に導入できる点が魅力です。

抜け漏れ防止のチェックリスト

タスク洗い出しが完了したら、以下のチェック項目で漏れがないか確認しましょう

☑ 成果物ごとに必要な作業が網羅されている

☑ 担当者が明確になっている

☑ 完了条件(何をもって完了とするか)が定義されている

☑ タスク間の依存関係が整理されている

☑ レビュー・承認フローが含まれている

☑ リスク対応や予備時間(バッファ)が考慮されている

☑ 進捗確認や更新の方法が決まっている

このようなチェックを挟むことで、初期段階での見落としを減らし、プロジェクトの安定性を高められます。

実務で使えるタスク洗い出しの手順(手順型ガイド)

タスク洗い出しは、思いついた作業を書き出すだけでは十分ではありません。

目的の確認からレビューまで、段階的に進めることで抜け漏れを防ぎ、運用しやすい形にできます。

ここでは、実務で使えるタスク洗い出しの流れをわかりやすく解説します。

① 目的と成果物の明確化

最初に、プロジェクトの目的と成果物を整理します。

「何を達成するのか」「何を納品するのか」を明確にすると、必要なタスクを的確に洗い出せるようになります。

この段階で、成果物ごとの完了条件も整理しておくと、後のタスク分解がスムーズです。

② 初期タスクの洗い出し(ブレスト/マインドマップ)

目的が明確になったら、まずは思いつく限りのタスクを発散的に書き出します。

ブレインストーミングやマインドマップなどを使うと、個人でもチームでも幅広いタスクを拾えます。

分析は後で行うので、この段階では質より量を意識し、自由に出すことがポイントです。

③ WBS やツリー構造で整理・分解

発散したタスクを、成果物や作業ステップに沿って分解し、構造化していきます。

大きな作業を細かい作業単位まで落とし込むことで、漏れの発見や担当割り当てがしやすくなります。

WBS を使うと、階層的に整理できるため分かりやすくなります。

④ 依存関係と優先順位を整理する

タスク同士の順番や依存関係を整理します。

「この作業が終わらないと次に進めない」「同時に進められる」などの関係を見える化しましょう。

この整理により、作業の先送りや手戻りを防ぎ、進行の詰まりを早く発見できます。

⑤ スケジュールと担当を割り当てる(ガントチャート化)

整理したタスクに対して、担当者と期限を設定します。

ガントチャートを使うと、作業の流れや期間が一目で分かります。

担当者の負担を確認しながら、現実的なスケジュールにすることが重要です。

⑥ 見直しとレビューのサイクルを設ける

タスク洗い出しは一度作って終わりではありません。

プロジェクトの進行に合わせて、定期的に見直しと更新を行う必要があります。

レビューの時間を事前に設定しておくと、変更や追加がスムーズになり、抜け漏れを防げます。

この手順に沿って進めれば、タスク洗い出しの質が高まり、実務で使える計画づくりができるようになります。

次は、実際にどんなプロジェクトで使えるのか、事例を通して理解を深めていきます。

ケーススタディ|タスク洗い出しの実例と学び

タスク洗い出しの重要性は理解できても、「実際にどう使うのか」が分かりにくいことがあります。

そこで、この章では実際のプロジェクトを例に、タスク洗い出しの使い方とその効果を紹介します。

中規模プロジェクトで WBS を使った成功例

ある企業では、社内システムをリニューアルするプロジェクトを進めていました。

当初は作業の一覧が曖昧で、担当者も重複するなど混乱がありました。

そこで WBS を使って成果物ごとに作業を細かく整理したところ、

- 担当者の重複が解消

- スケジュールの並びが明確化

- レビューのタイミングが決定

といった改善が見られ、想定よりもスムーズに進行できました。

タスク漏れから遅延が発生した失敗例

別のプロジェクトでは、タスク洗い出しをせずに作業を始めたため、途中で必要な作業が見つかり、後回しや手戻りが発生しました。

「設計レビューを入れていなかった」「事前の説明資料が抜けていた」など、重要な作業が後から出てきたのです。

このケースでは、途中で WBS を使って洗い出し直しを行い、タスク一覧とレビュー計画を追加することで、遅れを取り戻せました。

ステークホルダーが多い案件での PERT 活用例

複数部署が関わるプロジェクトでは、作業の依存関係が複雑になります。

ある製品開発プロジェクトでは、PERT を使って作業の流れを可視化したところ、

- どの部署の作業が遅れると影響が出るか

- どの工程が同時に進められるか

- 調整が必要なタイミング

が明確になり、各部署の負担や調整がスムーズになりました。

このような事例から、タスク洗い出しはプロジェクトの規模を問わず役立つことが分かります。

成功例・失敗例のどちらも、「整理することの重要性」を教えてくれます。

次の章では、特に注意が必要なポイントや、陥りやすい落とし穴について整理します。

タスク洗い出しで陥りやすい落とし穴と対策

タスク洗い出しは有効なプロセスですが、進め方を誤ると効果が弱まります。

この章では、実務でよく起きる問題と、その対策をわかりやすく解説します。

粒度が揃っていないタスク

タスクの粒度が揃っていないと、作業の抜け漏れや管理の難しさが発生します。

例えば、「企画書作成」は1つの大きな作業ですが、「資料収集」「構成案作成」「レビュー依頼」などの細かい作業を同じレベルに整理しておかないと、担当者の負担が偏ったり、作業が進まなくなることがあります。

対策:WBS でタスクを均等なレベルに分解することを意識しましょう。

一度作って終わりになる問題

タスク洗い出しを「計画時だけの作業」と捉えると、途中で発生する変更や追加に対応できなくなります。

実務では、進行に伴いタスクは増えたり形が変わったりします。

対策:見直しのタイミングを事前に決め、定期的に更新する習慣をつけましょう。

担当と期限だけ決めて運用設計がないケース

タスクを洗い出しても、「どう共有するのか」「どう管理するのか」が定まっていないと、動きが止まってしまうことがあります。

対策:タスク共有のルール、レビューの方法、進捗確認の仕組みを合わせて設計しましょう。

ツール任せでチームコミュニケーションが不足する問題

タスク管理ツールやシートを作っただけで安心してしまい、認識合わせや進捗の確認が行われないケースもあります。

対策:タスク管理はツールと会話の両方で進めることが重要です。定例ミーティングやレビューの時間を確保しましょう。

このような落とし穴を理解しておくことで、タスク洗い出しが実務にしっかり役立つ形になります。

次は、チームで運用するためのポイントを整理していきます。

チームで運用するためのポイント

タスク洗い出しは、個人だけでなくチームで力を発揮するプロセスです。

ここでは、チームで運用する際に押さえておきたいポイントをまとめます。

役割分担(誰が洗い出すか、誰が確認するか)

タスク洗い出しは、担当者だけが行うものではありません。

関係者を巻き込み、複数の視点で整理することで漏れを防げます。

また、最終的な確認者や承認者を決めておくと、曖昧さが少なくなります。

共有と更新のルール作り

タスク一覧は作って終わりではなく、適切に共有されて初めて効果を発揮します。

例えば、「更新があれば担当者が通知する」「週次で確認する」など、共有と更新のルールを決めましょう。

こうしたルールがあると、チーム全体でタスク状況を把握しやすくなります。

承認フロー・変更管理の設計

プロジェクトが進むにつれ、タスクや成果物は変化します。

変更が生じたときにどう扱うか、事前にフローを設計しておくと対応がスムーズになります。

承認者や判断基準を明確にしておくと、混乱が起きにくくなります。

定期レビューと振り返り(Lessons Learned)

定期的にタスクを見直し、進捗や課題を確認する時間を設けることも重要です。

振り返りの時間を取ることで、改善点に気づきやすくなり、次のプロジェクトにも活かせます。

タスク洗い出しはチームの連携や進行にも影響するため、適切な運用設計が欠かせません。

次の章では、変化が多いプロジェクトや複雑な案件での応用方法を紹介します。

応用編|変化の多いプロジェクトや複雑案件への適用

タスク洗い出しは、定型の案件だけでなく、変化の多いプロジェクトや規模が大きい案件でも効果を発揮します。

ここでは、応用場面での使い方をわかりやすく整理します。

リスク洗い出しをタスク化する方法

変化が多いプロジェクトでは、不確実性やリスクが多くなります。

洗い出しの段階で、リスク対応そのものをタスク化しておくことが効果的です。

例えば、「レビュー実施」「事前検証」「品質チェック」など、後回しにされがちな作業もタスクとして扱うと、品質や進行が安定します。

複雑な依存関係がある場合の PERT 活用

複数部署や複数の工程が絡む案件では、タスク同士の依存関係が複雑になります。

PERT やネットワーク図を使うと、順番や並行できる作業が整理され、遅延リスクの把握にも役立ちます。

特に、複数チームが関わる案件では、調整先やタイミングが明確になるため、認識のズレが減ります。

アジャイルプロジェクトでの洗い出しと整理の考え方

アジャイル型のプロジェクトでは、全体を細かく見積もるより、短いサイクルで洗い出しと改善を繰り返す方法が有効です。

スプリントごとにバックログを整理し、優先順位を再評価することで、変化に強いタスク管理ができます。

このように、タスク洗い出しはさまざまなプロジェクト形式に応用できます。

状況に応じて手法を組み合わせれば、変化のある環境でも安定した進行が可能です。

次の章では、記事のまとめとして、読んだ方がすぐに取り組めるアクションを紹介します。

まとめ|タスクの洗い出しは“作って終わり”ではなく運用が大切

タスク洗い出しは、プロジェクトを進めるうえで欠かせない基盤づくりです。

やるべきことを整理し、漏れなく見える化するだけで、作業の効率や品質が大きく変わります。

しかし、洗い出しを一度実施しただけでは十分ではありません。

状況の変化や新たな作業に合わせて更新し続けることで、初めて効果を発揮します。

今すぐできるアクション

この記事で紹介した内容をもとに、次のステップから始めてみてください:

- まずは目的と成果物を明確にする

- 思いつくタスクを一度書き出してみる

- WBS やガントチャートを使って整理する

- 定期的に見直す時間を設定する

小さなプロジェクトでも、大きな案件でも、この流れは役立ちます。

チーム導入のすすめ

タスク洗い出しは、個人作業よりもチームで行うと効果が高まります。

複数の視点を取り入れることで、漏れが減り、責任分担が明確になります。

共有ルールやレビューの仕組みを作ることも、成果につながるポイントです。

ぜひチームで取り組んでみてください。

このように、タスク洗い出しはプロジェクト成功の土台となる作業です。

手順やフレームワークを活用しながら運用することで、計画が実行性の高いものになり、成果にもつながりやすくなります。