目次

はじめに

フィードバックが求められる背景

職場では、業務のスピードや変化が大きくなり、成果を出すために「認識合わせ」や「成長支援」が以前よりも大切になっています。

その中で注目されているのが、相手の行動や成果をやさしく見直し、次のステップへつなげるための「フィードバック」です。

近年では、上司から部下へ伝えるだけでなく、同僚同士、小さなチームの中でもフィードバックが活発に行われるようになっています。

仕事の進め方が多様になった今、互いに気づきを共有することが成果につながりやすくなっているためです。

読者の悩み(上司・部下・同僚・若手指導)

フィードバックは大切だと分かっていても、次のような悩みを抱える方は少なくありません。

- 何をどう伝えれば、相手が前向きに受け取ってくれるのかわからない

- 注意したいことがあるけれど、角が立ちそうで言いにくい

- 若手が気を悪くせず、次の行動につながる言い方を知りたい

- 同僚との関係性を壊さず、率直な意見を伝える方法を知りたい

この記事では、こうした悩みを解消できるよう、フィードバックの基本から、実践で使える伝え方、NG例、チームで根づかせる方法までやさしく解説します。

相手の成長を支えながら、自分自身もコミュニケーション力を高められる内容になっています。

フィードバックとは?基本の意味と目的

フィードバックのビジネスでの定義

フィードバックとは、相手の行動や成果に対して「事実をもとにした気づき」を返すコミュニケーションのことです。

ビジネスでは、上司から部下へ伝える場面だけでなく、同僚同士やチーム全体で行うケースも増えています。

ポイントは、評価ではなく“気づきを与える”ことが目的であるという点です。

評価は結果に点数をつける行為ですが、フィードバックは「次にどう進めるか」を一緒に考える役割があります。

フィードバックの目的(成長・改善・認識合わせ)

フィードバックの主な目的は次の3つです。

- 成長を促すためのサポート

相手が気づきにくい強みや改善点を伝え、次の行動に生かしてもらう役割があります。 - 改善のきっかけを作る

業務の進め方、コミュニケーションの取り方など、改善すると成果につながる点を明確にできます。 - 認識をそろえる(ミスを減らす)

プロジェクトの方向性や仕事の進め方がズレないよう、認識合わせとして使われます。

この3つがそろうことで、相手のパフォーマンスが高まり、チームの雰囲気も良くなるのがフィードバックの大きな特徴です。

評価との違い(混同されやすいポイント)

フィードバックは「未来に向けた会話」であり、評価は「過去の結果を判断する行為」です。

この違いが曖昧になると、相手が「責められている」と感じてしまい、前向きに受け取られません。

- 評価:結果に対して点数をつける・判断する

- フィードバック:事実を共有し、改善のヒントを渡す

この違いを理解しておくことで、相手が安心して意見を受け取りやすくなります。

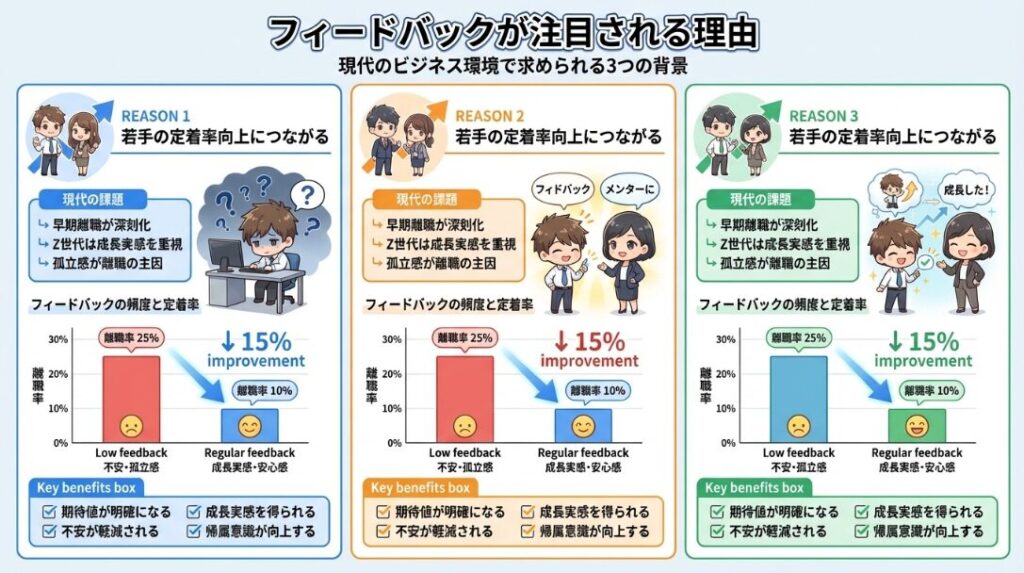

フィードバックが注目される理由

若手定着・心理的安全性との関係

近年、職場では「心理的安全性」が重視されるようになりました。

心理的安全性とは、意見を言ったり相談したりしても否定されず、安心して働ける状態のことです。

適切なフィードバックは、この心理的安全性と非常に相性が良く、次のような効果を生みます。

- ミスを報告しやすくなり、トラブルが早期に防げる

- 不安やモヤモヤが溜まりにくくなり、離職防止につながる

- 上司と部下の信頼関係が強くなる

特に若手社員は「何が正しくて何が間違っているのか」を知りたい気持ちが強く、

定期的にフィードバックがあるだけで働きやすさが大きく変わります。

パフォーマンス向上につながる仕組み

フィードバックが注目される理由のひとつは、生産性や成果の向上に直結する点です。

- 行動の改善ポイントがわかる

- 良かった部分を強みに変えられる

- 次に取るべき行動が明確になる

このように、フィードバックは「行動の質」を高める効果があります。

行動が改善されれば、結果としてチームや組織のパフォーマンスも上がりやすくなります。

また、フィードバックを日常的に行う企業ほど、

「成長文化」が根づき、人材育成がスムーズに進む傾向があります。

フィードバックの種類と使い分け

ポジティブ(肯定)フィードバック

ポジティブフィードバックは、相手の良かった行動や成果を具体的に伝える方法です。

「ここが良かったよ」「この進め方はとても効果的だったね」など、強みを明確に示すことで、相手の自信を育てます。

肯定的な言葉をもらうと、人は「同じ行動を続けよう」と思いやすくなります。

そのため、良い行動を習慣化させたいときにとても効果的です。

改善フィードバック(建設的フィードバック)

改善フィードバックは、相手がより良くなるためのヒントを渡す方法です。

注意や指摘ではなく、“次の行動が良くなる方向”を一緒に考えるスタンスが大切です。

たとえば「資料の説明が少し早かったかも。次は要点を区切って話すと伝わりやすくなるよ」というように、

改善点と具体的な提案をセットで伝えると相手は受け取りやすくなります。

リアルタイム型と定期フィードバック

フィードバックは、タイミングによっても種類が分かれます。

- リアルタイム型:行動が起きた直後に伝える

- 定期フィードバック:1on1・振り返りなど、定期的に時間を設けて伝える

どちらが良い・悪いではなく、状況によって使い分けることが重要です。

それぞれのメリット・デメリット

リアルタイム型のメリット

- 行動の記憶が新しいので受け取りやすい

- すぐ改善につながりやすい

リアルタイム型のデメリット

- 忙しいとタイミングを逃しやすい

- 受け手が準備できていないと、負担に感じやすい

定期フィードバックのメリット

- 落ち着いた環境で話ができる

- 長期的な成長や振り返りに向いている

定期フィードバックのデメリット

- 時間が空くと細かい改善点が伝わりにくい

このように、目的や相手の状態に合わせて、2つをバランスよく使うことが大切です。

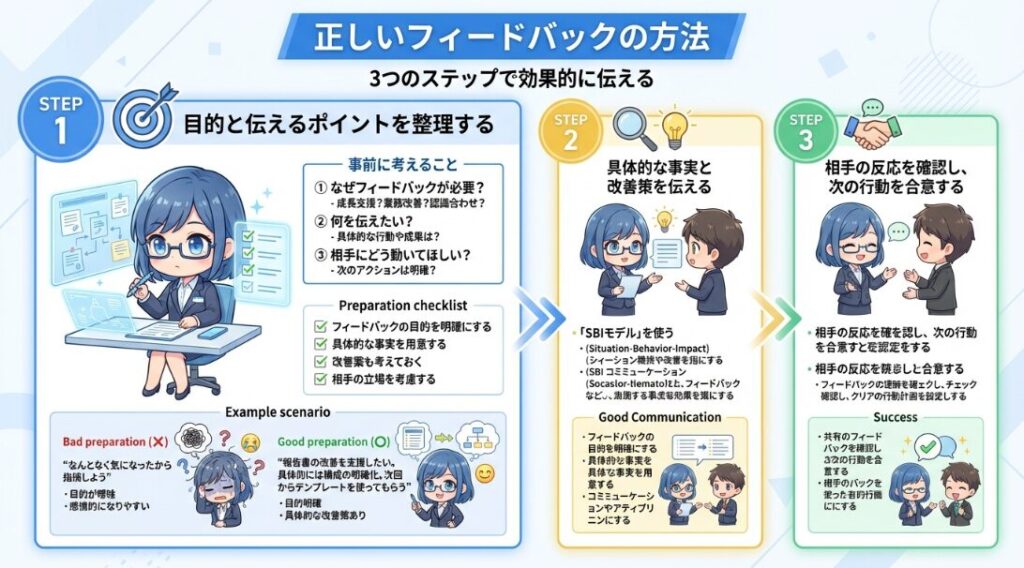

正しいフィードバックの方法

ステップ1:目的と伝えるポイントを整理する

フィードバックは、思いついたまま話すのではなく、目的を明確にしてから伝えることが大切です。

「相手に何を知ってほしいのか」「どの行動を伸ばしてほしいのか」を整理するだけで、伝わりやすさが大きく変わります。

目的を決めてから話すことで、感情的な指摘や曖昧なアドバイスを避けることができ、

相手も安心して話を聞きやすくなります。

ステップ2:事実と解釈を切り分ける

フィードバックで最も重要なのが、「事実」と「自分の解釈」を混同しないことです。

- 事実:観察可能な行動(例:会議の開始時間に5分遅れた)

- 解釈:自分の感じ方(例:時間にルーズだと思った)

事実を中心に伝えることで、相手が“責められている”と感じにくくなります。

また改善点も具体的に伝えられるため、相手が次の行動につなげやすくなります。

ステップ3:相手が受け取りやすい伝え方を選ぶ

フィードバックは内容だけでなく、「どう伝えるか」もとても重要です。

Iメッセージで伝える

Iメッセージとは、「私はこう感じた」という表現を使う方法です。

相手の人格を否定せず、行動に焦点を当てて伝えられるため、受け取りやすくなります。

例:

- ×「あなたの説明はわかりにくい」

- ○「私は、話の流れが少し早く感じたよ」

行動ベースで話す(性格を批判しない)

性格や能力を指摘すると、相手は防御的になります。

そのため「行動」に限定して話すのがコツです。

例:

- ×「もっとしっかりして」

- ○「締め切りの前日に共有してもらえると助かるよ」

安心できる環境の作り方(1on1・前置き)

フィードバックは、落ち着いたクローズドな環境で行うと効果的です。

また「今日は少し改善の相談をしたいんだ」など、前置きがあると相手の心構えが整います。

良いフィードバックの例文

ここでは、相手が受け取りやすいフィードバックの例を紹介します。

- 「資料の構成がとても分かりやすかったよ。特に要点のまとめ方が良かったね。」

- 「報告を早めにくれたおかげで、全体の調整がスムーズに進んだよ。」

- 「今回の説明、内容は良かったので、話す速度を少しゆっくりにするとさらに伝わりやすくなると思う。」

これらは“良かった点+次の改善”がセットになっており、相手が成長しやすい伝え方です。

悪いフィードバックの例文(NG例 → 改善案)

悪い例は、相手が否定されたように感じてしまう伝え方です。

- ×「なんでこんなに遅いの?」

→ ○「進捗を共有してもらえると助かるよ。今どこで困っている?」 - ×「やる気あるの?」

→ ○「今日は元気がないように感じたけど、何か手伝えることある?」

言い換えのポイントは、責めるのではなく“状況を一緒に解決する姿勢”を見せることです。

部下・後輩の成長につながるフィードバック術

心理的安全性を高める声かけ

部下や後輩にフィードバックを行う際は、まず「話しても大丈夫だ」という安心感をつくることが大切です。

最初に肯定的な言葉を添えるだけでも、受け取りやすさが大きく変わります。

例:

- 「まずはここまで進めてくれてありがとう」

- 「良いところがたくさんあったよ。少し改善の相談もしていい?」

このような前置きがあると、相手が構えずに話を聞く体勢になり、フィードバックの効果が高まります。

安心感は成長につながる土台です。

若手が受け取りやすくなる言葉選び

若手社員の場合、指摘されることに慣れていなかったり、自信を失いやすいことがあります。

そのため、伝える言葉を「攻撃的に聞こえないもの」にすることがポイントです。

- ×「なんでできないの?」

- ○「ここは少し難しかったかもね。一緒に見直してみよっか」

- ×「ミスが多いよ」

- ○「ここだけ改善できればもっと良くなるよ」

“責められている”と感じさせない言い回しを意識することで、改善点を素直に受け入れやすくなります。

次の行動が決まるフィードバックの締め方

フィードバックは「伝えて終わり」にしないことが大切です。

締め方が適切だと、相手の行動が具体的に変わりやすくなります。

効果的な締め方の例:

- 「次は○○の部分を意識してみようか」

- 「今回の内容を踏まえて、来週また振り返りしよう」

- 「この点が改善できたら、もっと力を発揮できると思うよ」

最後に“次のステップ”を示すことで、相手は前向きに行動を起こしやすくなります。

フィードバックが難しい場面の対処法

相手が落ち込む・反発するケース

フィードバックを伝える際、相手が落ち込んだり反発したりすることがあります。

これは「人格を否定された」と誤解してしまうことが原因です。

そのような場面では、次のポイントが効果的です。

- 最初に共感を示す

「こういう時は誰でも迷うよね」のように、気持ちを受け止める言葉を添える - 意図を明確に伝える

「成長を応援したいから伝えているよ」と目的を共有する - 行動ベースで伝える

性格ではなく“事実”に焦点を当てる

相手が防御的にならないよう、安心感のある伝え方を心がけることが大切です。

感情的になりそうなときの対処

自分自身が感情的になりそうなときは、すぐにフィードバックを行わず、一度時間をおくことも必要です。

感情が強い状態では、相手は「指摘」ではなく「攻撃」と受け取ってしまいます。

効果的な対処例:

- 深呼吸して気持ちを整える

- 即時に伝えず、「落ち着いたタイミングで少し話せる?」と後日時間をとる

- 目的を再確認してから会話を始める

冷静な状態で話すことで、相手も受け入れやすくなり、信頼関係が崩れません。

オンラインやテキストで伝える場合の注意点

リモートワークが増え、チャットやオンライン会議でフィードバックを行う場面も増えました。

しかし、オンラインやテキストは表情や声のトーンが伝わりにくく、誤解が生まれやすいのが難点です。

注意ポイントは次のとおりです。

- テキストは短く・事実ベースで書く

感情的に読まれないよう、簡潔に伝える - 重要な内容はオンライン or 対面で話す

細かいニュアンスが必要な場合は、チャットのみで完結させない - 表情や声のトーンを意識する

オンラインでも、落ち着いた話し方を心がける

オンライン環境でも、対面と同じように「相手が安心して受け取れる工夫」をすることが大切です。

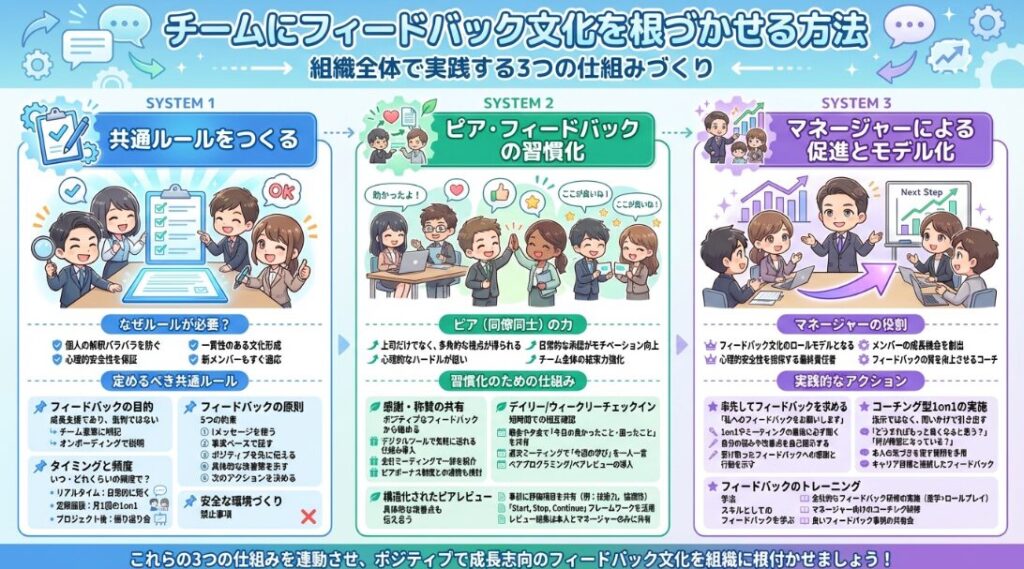

チームにフィードバック文化を根づかせる方法

上司・メンバー間で共通ルールをつくる

フィードバックをチーム全体で効果的に行うためには、共通ルールをつくることが大切です。

ルールがないと、伝え方や頻度にばらつきが出てしまい、受け手が混乱する原因になります。

例として、次のようなルールが挙げられます。

- 事実ベースで伝えることを徹底する

- 良い点と改善点をセットで伝える

- 個人攻撃にあたる言い方は避ける

チーム全員が同じ基準でフィードバックを行うことで、安心して意見を交わせる雰囲気が生まれます。

1on1ミーティングで習慣化する

フィードバックを根づかせたい場合は、1on1ミーティングの活用が非常に効果的です。

1on1には以下のメリットがあります。

- 落ち着いた環境でじっくり話せる

- 相手のモチベーションや不安を理解しやすい

- 日常の小さな気づきを積み重ねられる

フィードバックは「特別なイベント」ではなく、日常的に行うからこそ成長に結びつきます。

1on1を定期的に実施することで、自然とフィードバックの質も向上します。

チームで活かせる仕組み(KPTや振り返り)

“KPT(Keep・Problem・Try)” などの振り返り手法は、チーム全体でフィードバックを共有する仕組みとして非常に役立ちます。

- Keep:良かったこと

- Problem:課題になったこと

- Try:次に試すこと

このように、チーム全体が「良い点」「改善点」「次に進むための行動」を整理することで、

個人だけでなくプロジェクト単位の成長につながります。

KPTは負担が少なく取り組みやすいため、初めてチームに導入する場合にも適した手法です。

まとめ:明日から使えるフィードバックのポイント

成長を支えるコミュニケーションとしてのフィードバック

フィードバックは、相手の行動をただ評価するものではなく、気づきを与え、成長を後押しするコミュニケーションです。

事実をもとに、相手が次に進めるようなヒントを渡すことで、関係性もパフォーマンスも向上します。

今日から使える3つの実践ポイント

明日からすぐに取り入れられるコツを、シンプルにまとめます。

- 事実ベースで伝える

曖昧な指摘ではなく、観察した行動に焦点を当てることが大切です。 - 相手が受け取りやすい伝え方を選ぶ

Iメッセージや肯定から始めることで、安心して話を聞いてもらえます。 - 次の行動が分かる締め方をする

「次はどう進めるか」を一緒に描くことで、改善が定着しやすくなります。

チーム全体の成長にもつながる

フィードバックが習慣として根づくと、個人だけでなくチーム全体の雰囲気が良くなり、

協力し合える文化が育ちます。心理的安全性も高まり、ミスや課題に向き合いやすくなるメリットがあります。

フィードバックは特別なスキルではなく、誰でも練習すれば上達するコミュニケーションです。

小さなステップから取り入れていくことで、職場の成長サイクルが自然と回り始めます。