この記事でわかること

- 不動産業界における「プロジェクトマネジメント(PM)」の基本概念と役割

- プロジェクトマネージャー(PMr)の立場・権限・実務範囲

- 不動産PMの業務プロセスと具体的なタスク・成果物

- プロジェクトマネジメントとプロパティマネジメントの違い

- 不動産PMに求められるスキル・体制設計・成功のポイント

目次

不動産における「プロジェクトマネジメント」とは

不動産業界において「プロジェクトマネジメント」という言葉が注目されています。プロジェクトマネジメントとは、決められた期限内で目標を達成するため、様々な資源や工程をバランス良く管理・調整し、成果に結びつける活動のことを指します。

プロジェクトマネジメントの基本要素

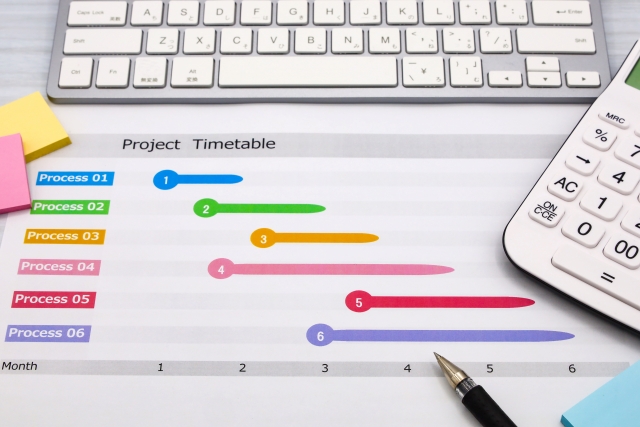

一般的に、プロジェクトには明確な「始まり」と「終わり」があります。不動産の場合、たとえば土地の購入(用地取得)からスタートし、計画立案、行政への許認可申請、建物の設計・建設、そして実際の利用開始(供用開始)に至るまで、多くの段階を経るのが特徴です。この一連の流れを、適切な予算内で、決められたスケジュール通りに進めるために、誰かが全体を見守り調整する役割が不可欠です。

プロジェクトマネジメントの主な役割

プロジェクトマネジメントの担当者は、「品質管理」「コスト管理」「スケジュール管理」「人材や外部業者の調整」など、幅広い項目のバランスをとります。たとえば、工事の遅れがないかをチェックし、必要があれば施工会社と協議して対応を決めたり、予算を超えそうな場合にはコストダウン案を検討したりします。また、関係する多くの人々(設計士、施工会社、行政担当者など)とのコミュニケーションも重要な仕事です。

不動産プロジェクトならではの特徴

不動産のプロジェクトマネジメントは、一般的な業界と異なる事情も多いです。たとえば、数年単位の長期間にわたるプロジェクトが多いことや、行政の許可や条例に基づく複雑な手続きが必要になることなどが挙げられます。そのため、途中で計画内容を柔軟に見直しながら、目標達成に向けコントロールを続ける力が求められます。

次の章では、プロジェクトマネージャー(PMr)の立場や権限範囲について具体的にご紹介します。

プロジェクトマネージャー(PMr)の立場と権限範囲

不動産の建設プロジェクトでは、多くの人や会社が関わります。例えば、設計を担当する人、実際に建物をつくる業者、専門的な助言をくれるコンサルタントなど、多様な役割が必要です。プロジェクトマネージャー(PMr)は、これらすべての参加者をまとめる役割を持ちます。つまり、発注者(建物を建てたい会社や人)を代表して、プロジェクト全体を管理する「司令塔」のような立場です。

PMrの基本的な役割

PMrは、発注者の希望や目的を正確に把握し、それを関係者に伝えたり、プロジェクトが計画通り進むように管理します。予算・工期(いつまでに終わるか)・品質(どんな建物を作るか)という3つの大事なポイントが、必ず守られるように調整します。たとえば、「予算オーバーしそう」と分かれば、どこを工夫すればコストが抑えられるか検討し、関係者と話し合います。また、設計の内容や工程に変更が発生したときも、関係者間の意見をまとめて、正しい方向に導きます。

権限の範囲はプロジェクトごとに異なる

PMrがどこまで決定権を持つかは、各プロジェクトの合意で決まります。主なパターンは以下の通りです。

- "調整役"のみの場合:各専門家の意見を聞き、意見をまとめて発注者に伝えます。最終決定は発注者が行います。

- "業務の管理"まで担う場合:予算やスケジュール管理、進捗確認などもPMrが担当します。この場合、PMrがプロジェクトの日々の運営を実質的に動かします。

- "決定・変更承認"まで任される場合:PMrが費用・仕様・工程などの重要な判断や最終承認も行います。発注者は大まかな方針を示し、細かな判断をPMrに任せます。

このように、PMrの権限は発注者とPMrとの信頼関係やプロジェクトの規模・複雑さに応じて柔軟に決まります。発注者としては、「どこまで任せるか」「どの範囲は自分で決めたいか」を事前にしっかり話し合うことがとても大切です。

次の章では、不動産PMの業務プロセス全体像について説明します。

不動産PMの業務プロセス全体像

不動産のプロジェクトマネージャー(PM)は、単に現場の指示や管理をするだけではありません。プロジェクトの初期段階から完成まで、一貫して多くの工程と関係者を調整し、全体の流れをリードしています。ここでは、その業務プロセス全体の流れをわかりやすくご紹介します。

1. 企画・調査フェーズ

まず、プロジェクトのスタート地点では「どの場所で、どんな不動産を作るべきか?」という基本方針を決めます。例えば、駅に近い土地でファミリー向けマンションを作る場合、周辺の人口やどんな人たちが住んでいるのか、他にどんなマンションがどれくらい建っているかを細かく調べます。調査結果をもとに、将来の借り手や購入者がどれくらいいるか予測し、どんな物件が喜ばれそうかを検討します。同時に、必要な専門家(建築家や設備のプロなど)でチームを作ります。

2. 事業性評価フェーズ

次に、そのプロジェクトが本当に成り立つかどうか、詳細に計算や検討を行います。たとえば、建物を建てて売った場合の収益や、賃貸運用した場合の家賃収入など、事業全体でどれくらい儲かる可能性があるかを試算します。この際、工事をどの会社に依頼するか、発注の進め方も検討します。また、施工会社や他の関係先と価格や日程などについて交渉や調整も行います。

3. 設計・施工フェーズ

計画が進んだら、見た目や使い勝手はもちろん、コストや完成までのスケジュールも厳しく管理します。例としては、外観だけでなく将来のメンテナンスの手軽さや、耐久性、また家賃設定や入居者のニーズを考えた商品企画も重要です。複数の施工会社から見積もりを取り、その内容を比較して最適な施工会社を選びます。工事がきちんと進んでいるか、課題がないか、常に確認や調整も欠かせません。

4. 許認可・対外調整フェーズ

不動産開発には多くのルールがあります。建築のためには市区町村の許可が必要で、時には住民説明会も開かれます。エンジニアと協力して敷地や排水の計画を立て、市区町村に説明・申請を行います。法律や都市計画に合っているか、その都度確認されるので、ここでもPMの調整力が問われます。

5. 用地取得・資金調達(開発型の場合)

大きなビルやマンションを新しく作る場合は、まず土地を見つけて買う必要があります。土地がきちんと計画に使えるか調査をしたり、購入資金をどう集めるか銀行などと相談したりします。また、物件の計画が社会から理解されるよう広報活動や説明も行います。

次の章では、不動産PMがなぜ重要なのかについて掘り下げます。

不動産PMが重要な理由

不動産プロジェクトでは、多くの関係者が関わります。たとえば、建物を建てるには、発注者(オーナー)・設計者・施工会社・行政機関・金融機関・近隣住民や地域団体など、それぞれの立場や意見が混在します。こうした複雑な状況の中で、計画や予算、スケジュールをバラバラに管理してしまうと、プロジェクトが遅れたり、予想以上の費用がかかったりするリスクが非常に高まります。

ここで、不動産のプロジェクトマネージャー(PM)の存在が欠かせません。PMは全体を俯瞰し、関係者との情報共有や調整を進めながら、計画を一つにまとめます。たとえば、行政の許可を得るタイミング、資金の調達スケジュール、施工現場の状況、近隣対策などをバランスよく管理します。もしPMがいなければ、誰が今どの作業を進めるのか、トラブルが起きた場合は誰がどのように対応するのかが曖昧になり、プロジェクト全体の成功が遠のいてしまいます。

また、不動産開発の仕事は多岐にわたります。土地の調査や購入、資金をどう集めるかの計画、行政との交渉や認可手続き、設計や建設の管理、出来上がった物件の販売や運用など、全工程を見渡しながら進める必要があります。一つでも工程でズレが生まれると、他の部分に影響が連鎖してしまいます。このため、全体像を見渡しながら各工程をつなげ、“スマートに管理できる” PMの力が、プロジェクト成功のカギとなるのです。

不動産プロジェクトは期間も長く、数年にわたってさまざまな課題に対応し続けなければなりません。途中で社会状況が変わることも珍しくありません。そのため、プロジェクトが始まった時から完成・運用まで、一貫して管理する体制が不可欠です。

次の章では、プロジェクトマネジメントとプロパティマネジメントの違いについて解説します。

プロジェクトマネジメントとプロパティマネジメントの違い

不動産業界で「PM」と聞くと、プロパティマネジメント(Property Management)を思い浮かべる方が多いです。しかし、プロジェクトマネジメント(Project Management)もまた、不動産事業で重要な役割を果たします。この2つには明確な違いがありますので、具体的に解説します。

プロジェクトマネジメントとは

プロジェクトマネジメントは、不動産の開発や建設などの「プロジェクト」全体を計画し、管理・統制する仕事です。たとえば、新しいマンションを建てる場合、どんな建物にするかを決める計画立案から始まり、工事会社への依頼、予算やスケジュールの管理、トラブル対応、完成引き渡しまでを一貫してマネジメントします。一度きりの大きな取り組みを成功させるために存在するのがプロジェクトマネジメントです。

プロパティマネジメントとは

一方でプロパティマネジメントは、建物が完成した後の「運営管理」のことを意味します。主な内容として、テナント(店舗や入居者)の募集・管理、建物の清掃や修理、家賃の管理、建物全体の価値を高めるための運営改善策の実施などがあります。たとえば、空き部屋が多いなら入居しやすくする方法を考えたり、オフィスビルをコワーキングスペースに変更したりするのもプロパティマネジメントの大切な役割です。

業務のタイミングと範囲の違い

プロジェクトマネジメントは、建物を新しく作る「前」から「完成」までの期間が主な担当です。対して、プロパティマネジメントは、完成後の長期にわたり続く運用管理を担当します。役割分担として、プロジェクト完了後にバトンが渡されるイメージです。

具体的な事例

たとえば、古いビルをリノベーションしてシェアオフィスに変える場合、まずプロジェクトマネジメントが計画立案や工事、資金計画を管理します。リノベーションが完成したら、プロパティマネジメントがテナント募集や運営改善に乗り出します。

このように、両者は密接に連携しながらも、役割と業務範囲が異なります。

次の章では、不動産PMの具体的タスクと成果物について詳しくご紹介します。

不動産PMの具体的タスクと成果物

不動産プロジェクトマネージャー(PM)は、さまざまな場面で具体的なタスクを担い、明確な成果物を作成します。以下では、フェーズごとに主要なタスクや典型的な成果物を分かりやすくご紹介します。

1. 企画・調査段階

この段階では、まず「市場調査レポート」や「需要予測」を作成します。例えば、「この地域でどのような建物が必要とされているのか」「ターゲットとなる利用者は誰か」などを明らかにするのが目的です。また、「商品企画方針」として、建物のコンセプトや特徴を具体的にまとめます。さらに、プロジェクト推進のための「体制図」も重要な成果物となります。

2. 事業計画段階

ここでは、「基本計画図」をもとに建物の大まかな配置や規模を決めます。同時に「キャッシュフロー・収支シミュレーション」を行い、コストや収益を試算します。資金計画を立てやすくするために「発注方式方針」を策定し、施工会社などに提出する「RFP(見積依頼書)」も用意します。

3. 設計・施工段階

設計が進むと、「設計VE(価値工学)/仕様調整」のタスクを通して、コストを抑えながら品質を確保するための調整を行います。「工程表」で各工程のスケジュールを管理し、「コスト管理表」で予算を確認します。施工会社を選ぶための「施工者選定評価」や、打ち合わせの結果をまとめた「関係者調整議事録」もこの段階で作成します。

4. 許認可・対外調整段階

国や自治体などの許可を得るため、「申請スケジュール」や「説明資料」、「審査提出書類のとりまとめ」などを準備します。また、説明会や窓口対応の内容を記録した「質疑対応ログ」も重要です。

5. 買収・資金調達段階

土地や建物の取得、資金の手配を進める際には、「デューデリ(調査)結果」や「ファイナンス用投資計画」が求められます。また、「売買条件整理」や「広報・公聴会運営計画」なども欠かせません。

このように、不動産PMはプロジェクトの流れに合わせ、幅広い資料や計画を整えていきます。

次の章に記載するタイトル:体制設計と発注方式の選び方(発注者代行の視点)

体制設計と発注方式の選び方(発注者代行の視点)

プロジェクトを成功させるためには、どのような体制で進めるか、そして発注方式をどう選ぶかがとても重要です。特に発注者側の代理人であるプロジェクトマネージャー(PMr)は、設計者や施工者、コンサルタント、テナント誘致担当、施設管理担当など、多くの関係者をまとめる役割を担います。

まず、組織体制を考える際は「誰が何を決めるのか」を明確にすることが大切です。例えば、設計と施工を別々に発注する場合、それぞれに担当者や責任者を置きます。また、決定権や承認の手順を契約書で詳しく取り決めておくと、後々のトラブル防止につながります。

発注方式にはいくつかの方法があります。例えば、「設計・施工分離方式」は設計と施工を別々に発注し、それぞれの専門性を活かせます。一方、「デザインビルド方式」は設計と施工をまとめて一括で依頼でき、工期短縮やコスト管理がしやすくなります。また、「CM(コンストラクションマネジメント)方式」「PM方式」と呼ばれる手法もあり、これらは専門のマネージャーが発注者の立場で全体を管理します。

発注方式の選択肢は、競争性(多くの会社から見積もりを取るか)、コストや納期、品質、設計の自由度などによって変わります。例えば、こだわったデザインや仕様の場合は設計・施工分離が向いています。反対に早く仕上げたい場合やコスト重視の場合はデザインビルド方式が選ばれます。

PMrは、これらの方式のメリット・デメリットを整理し、プロジェクトの目的や条件に合った体制設計と発注手法を提案し、実務面でも支えます。

次の章では、「フェーズ別の成功ポイント」について解説します。

フェーズ別の成功ポイント

不動産プロジェクトは「企画」「設計」「施工」「許認可」「開発型買収」といった複数の段階で進みます。それぞれの段階で押さえるべきポイントを理解することが、プロジェクトの成功に直結します。

企画段階

企画の最初では、物件の立地やその周辺の人口、必要とされる建物の種類や量(需給状況)をよく調べることが重要です。例えば、駅から近い場所ならファミリー向け住宅の需要は多いのか、単身者向けが良いのか、といった点を検討します。この調査の結果をもとに、誰がその物件を必要とするか(ターゲット)を明確にし、具体的な商品企画につなげます。初期の段階では、不動産会社が営業活動の一環として市場や土地活用の提案を無償で行うケースもあります。

設計段階

建物の設計では、見た目や使い勝手(意匠や商品性)と、建てた後にかかる費用や管理のしやすさ(ライフサイクルコスト)の両方をバランス良く考えます。例えば、デザイン性だけを重視すると管理が難しくなったり、将来の修繕費が高くつく場合があります。そのため、設計者や管理会社と話し合いながら、長期間使いやすい建物を目指します。

施工段階

実際に工事が始まる前には、複数の建設会社から見積もりを取り、価格や工事の質、得意分野を比較します。工事がスタートした後は、工程表を使ってスケジュールを管理し、定期的に現場を確認して品質や安全面をチェックします。数値や写真など、客観的なデータで進捗を把握することがポイントです。

許認可

プロジェクトには、都市計画法や建築基準法など多くの法律が絡んできます。早い段階から当該要件を確認し、道路やライフライン(上下水道・電気・ガス)などのインフラ条件も把握しておきます。また、地域の行政機関や近隣住民との合意形成も円滑に進める必要があります。計画的な対応がプロジェクトの遅れを防ぎます。

開発型買収

土地や建物を購入して新たに開発する場合は、登記区分や必要な資格の確認、資金調達の方法も検討します。投資家や金融機関、関係会社との連携が欠かせません。また、地域社会や関係者に対する説明や広報活動も事前に準備し、一体的に進めることでトラブルの回避につながります。

次の章に記載するタイトル:キャリアと必要スキル

キャリアと必要スキル

不動産のプロジェクトマネージャーとして活躍するには、幅広い知識と実践力が求められます。単に工程を管理するだけでなく、案件の立ち上げから完了まで、関係するさまざまな人や組織をまとめあげる役割を担います。この章では、不動産PMとして歩むキャリアの特徴や、必要なスキルについて分かりやすくご説明します。

不動産PMのキャリアパス

不動産のプロジェクトマネージャーになるには、関連する不動産会社や建設会社での実務経験がよい土台となります。たとえば、設計や建設、企画営業、管理など、さまざまな業務を経験しながら、プロジェクト全体を俯瞰できる感覚を養うことが大切です。その後、複数の分野で調整役を担う立場となることで、PM職へのステップアップが見えてきます。

必須スキル

- スケジュール・予算管理力

プロジェクトの全体像を見通し、計画通りに物事を進める力が不可欠です。たとえば、工期が延びないよう各業者と日程を調整したり、追加費用が出ないよう費用管理を徹底したりします。 - コミュニケーション力と調整力

設計士、施工業者、行政、投資家、入居希望者など、関わる人が多岐にわたります。それぞれの立場の意見をまとめ、スムーズにプロジェクトを進める必要があります。 - 交渉力

土地の仕入れや契約条件の決定、価格の調整など、しっかりと相手と対話する力も求められます。 - 許認可や法律知識

建築や不動産にかかわるさまざまな法律・ルールを把握し、許可申請や各種手続きが抜けなく進むよう注意します。 - 技術的な理解力

建物の設計や工事内容について、ある程度理解することで、トラブル時にも柔軟な対応ができます。

どんな人に向いている?

全体の流れをつかむのが得意な人や、色々な人と関わるのが好きな人、トラブルにも冷静に対応できる人が向いています。状況判断力やバランス感覚も大切です。

次の章に記載するタイトル:よくある誤解と注意点

よくある誤解と注意点

不動産におけるプロジェクトマネジメント(PM)は、しばしばプロパティマネジメントと混同されやすいです。この2つは、似た略語を使う一方で、実際の役割や責任範囲が大きく異なります。「PM」とカタカナで呼ばれる場合でも、プロジェクト(開発・建設などの進行管理)とプロパティ(竣工後の運用管理)の文脈によって意味が変わるため、関係者間でしっかりと確認が必要です。契約や提案の段階で、どの「PM」が対象なのか、具体的にどこまで担当するのか役割を明確にしておくことがトラブル防止につながります。

例えば、開発中の新築マンションのプロジェクトマネジメントでPMが「資産価値向上」と説明しても、その施策が建設中の品質管理を指すのか、竣工後のテナント満足度向上(運用管理)を含むのかが曖昧だと、施主や事業者で認識に齟齬が生じます。

また、不動産の運用段階であるプロパティマネジメントには、テナント対応や施設の維持管理、賃料の集金、空室対策などさまざまな業務が含まれ、これが資産価値に直結します。したがって、開発時のプロジェクトマネジメント担当者は、将来の運用面(維持管理のしやすさやテナント募集のしやすさ)も考慮に入れることが、結果的に物件価値の向上につながります。たとえば、設備配置やエントランスのデザイン、共用部の広さといった「運用しやすい建物設計」を事前に満たしておくことで、竣工後の空室リスクを低減し、管理コストも抑えやすくなります。

誤解を避け、円滑なプロジェクト推進や適正な資産運用を実現するためには、最初に「誰がどこまで担うのか」「求める成果は何か」を、契約書や仕様書であいまいにせず、具体的に記載しておきましょう。これによって、後々のすれ違いやトラブル発生を未然に防ぐことができます。