目次

はじめに

ITパスポート試験は、現代社会の幅広い分野で活躍するための基礎的なIT知識を問う国家試験です。その中でも、出題分野は「経営(ストラテジ)」「管理(マネジメント)」「技術(テクノロジ)」の3つに分かれており、それぞれの領域からバランスよく出題されます。この記事では、この3分野のうち「マネジメント系」に注目し、特にその中でも重要なテーマであるプロジェクトマネジメントについてやさしく解説していきます。

マネジメント系の問題数は全体で20問程度とされており、ここで確実に得点を取ることが合格への近道です。特に、分野別に定められた得点基準(300点以上)を満たすためには、この領域での知識が大きなカギとなります。したがって、プロジェクトマネジメント分野の基礎を理解し、しっかりと対策をすることがとても大切です。

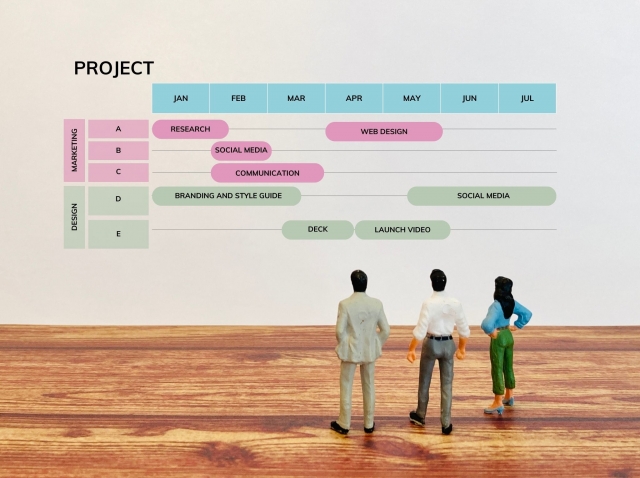

プロジェクトマネジメントの問題では、「基本概念」や「プロセスの流れ」はもちろん、「範囲(スコープ)」「スケジュール」「コスト」といった知識エリアも問われます。さらに最近では、従来の開発手法だけでなくアジャイル型など新しい開発スタイルとマネジメントの関係性も取り上げられるため、内容がますます広がっています。

これから、ITパスポート試験におけるマネジメント系・プロジェクトマネジメント分野の全体像と、効率的な学習のポイントについて、章ごとに分かりやすくご紹介します。

この記事でわかること

- マネジメント系分野の位置づけと重要性

ITパスポート試験におけるマネジメント系の役割や配点、合格への影響が理解できます。 - プロジェクトマネジメントの基本と5つのプロセス群

立上げから終結までの流れと、それぞれのプロセスの意味を学べます。 - 頻出3領域(スコープ・スケジュール・コスト管理)の要点

試験で問われやすい知識と、理解を助ける具体例が整理できます。 - 実務との接点と用語理解のコツ

専門用語や関連領域(開発技術・サービスマネジメント)を、実際の仕事と結びつけて理解する方法がわかります。 - 効率的な学習戦略と直前対策

過去問活用法、時間配分の工夫、当日の持ち物や流れなど、合格に直結する実践的な対策が身につきます。

次の章に記載するタイトル: 出題範囲の全体像(マネジメント系の中での立ち位置)

プロジェクトの基本とプロセス群

プロジェクトとは何か

マネジメント系の中核であるプロジェクトマネジメントを理解するには、まず「プロジェクトとは何か」を知ることが重要です。プロジェクトとは「独自の成果を生み出すための、期限が決まっている取り組み」です。たとえば、社内システムの導入や新商品の開発など、目的と終了条件がはっきりしている仕事を指します。日々続けるルーチンワークとは違い、始まりと終わりが明確です。

5つのプロセス群の流れ

プロジェクトマネジメントは、その計画から終結までを5つのプロセス群で管理します。具体的には次のとおりです。

- 立上げ(開始)

- 計画

- 実行

- 監視・コントロール

- 終結

たとえば、社内イベントを例にすると、まずイベントの目標や概要を決定(立上げ)、準備のスケジュールや予算を固め(計画)、実際に準備や手配を実施し(実行)、進行状況や問題点をチェックしながら調整し(監視・コントロール)、イベント終了後に振り返りや成果確認を行う(終結)という流れです。

プロセス群の役割

それぞれのプロセス群には明確な役割があります。特に「計画」の精度がプロジェクト成功を左右しやすく、「監視・コントロール」の段階で早めに課題を見付けて軌道修正できるかが問われます。また、最後の「終結」では成果を確実にまとめ、経験を次に活かすことも重視されています。

次の章では、頻出の知識エリア(特に重要な3領域)について紹介します。

頻出の知識エリア(特に重要な3領域)

プロジェクトマネジメントにおいて、特にITパスポート試験や実務でよく問われるのが「スコープ管理」「スケジュール管理」「コスト管理」の3領域です。これらは計画書や進行チェックで必ず登場する基礎であり、試験でも具体例とともに頻出するため、しっかり理解しておくことが重要です。

1. スコープ管理:作業範囲の明確化が成功への第一歩

スコープ管理とは「プロジェクトで何を作るか」「どこまでやるか」という範囲を明確に定義し、それを守ることです。

- 例:新しい業務システムを導入する場合、「顧客管理まで含めるのか」「販売管理も追加するのか」を決める。

- 手法:WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)を用いて作業を小さな単位に分解し、抜けや重複をなくす。

- 注意点:進行中の追加要望に安易に対応すると範囲が拡大(スコープクリープ)し、失敗の原因となる。スコープコントロールで管理することが不可欠。

2. スケジュール管理:納期を守るための順序立て

スケジュール管理は「どの作業を、いつ、どの順番で進めるか」を計画し、納期を守るために調整することです。

- 要点:

- 主要な節目(マイルストーン)を設定

- アクティビティの依存関係を整理(例:設計が終わらないと開発できない)

- 納期に直結する作業の流れ「クリティカルパス」を把握

- 実務ポイント:進行状況を定期的に確認し、遅れがあれば早めに対策。必要に応じて計画を組み直す柔軟性が必要。

3. コスト管理:予算超過を防ぐための工夫

コスト管理は「お金の使い方を計画し、コントロールすること」です。

- 流れ:

- 費用を見積もる(材料費・人件費など)

- 予算を編成する(例:100万円以内)

- 実績と比較して予算を超えていないか確認(予実管理)

- 目的:限られた資金で最大の効果を出すこと。予算超過の兆しがあれば早めに対応する。

まとめ

スコープ(範囲)・スケジュール(日程)・コスト(費用)の3つは、プロジェクト計画の「骨組み」となる要素であり、互いに密接に関係しています。どれか1つが崩れると全体に影響が及ぶため、常にバランスを意識して管理することが求められます。

次の章では、「統合マネジメントと計画書の要点」について説明します。

実行・監視コントロールで問われやすい論点

統合マネジメントで作成した計画書は、実際のプロジェクト運営の中でその真価が問われます。多くの試験や実務の現場では、「計画どおりに進まない場面」や「予期せぬ問題が発生した場合」にどのように対応するかがポイントとなります。

1. 実行段階のポイント

計画を現実に移す過程で大切なのは、作業の進捗状況を逐次把握し、計画と差がないかをチェックすることです。例えば、予定していた作業が遅れている場合は、その原因を明確にし、適切な対策(追加要員の投入や作業手順の見直しなど)を検討します。プロジェクト全体の目標を意識しながら、小さなズレも見逃さない姿勢が大切です。

2. 監視コントロールの考え方

監視コントロールでは、「計画と実績の差分をチェックし、必要があれば計画書自体の見直しも検討する」という運用が求められます。たとえば、コストが当初想定より膨らむ場合は、費用増加の理由や今後の見通しを明確にして、どこで調整可能かを判断します。また、品質に関する問題が見つかった場合は、品質基準を再確認し、必要ならば対応策や納期の見直しを行います。

3. よく問われる例題パターン

・計画変更の承認手順に関する設問: "すぐに現場判断で変更できるか" ではなく、関係者全員の合意や記録が重要です。

・リスク対応の優先順位: "全てのリスクに一度に手をつける" のではなく、プロジェクト全体への影響度や発生可能性が高いものから順に取り組むことが求められます。

このように、実行・監視コントロールの際は、状況の変化に柔軟に対応しつつも、計画書を中心に据えた運営が基本となります。次の章では、開発技術やサービスマネジメントなど他の関連領域との接点に注目し、プロジェクトマネジメント全体を俯瞰していきます。

関連領域との接点(開発技術・サービスマネジメント)

関連領域を意識した学習の必要性

プロジェクトマネジメントの試験では、単独の知識だけでなく、他の領域とどのようにつながるかを問われる問題が多く出題されています。これは現場でも “プロジェクトマネージャーが全体を俯瞰できる力が大事” という考え方からです。そこで、開発技術とサービスマネジメントという二つの主要な関連領域について押さえておきましょう。

開発技術との接点

プロジェクトを進めるうえで、システムやソフトウェアの開発技術は切り離せません。たとえば、開発手法(ウォーターフォール・アジャイル)や品質保証、テスト工程などは、計画や実行フェーズで強く関わります。計画時には「どの手法を使うとスムーズに進むのか」を考えたり、品質基準を満たすためのテスト設計が重要になります。また、ギャップ分析など技術面の議論も理解しておくと選択肢の判断がしやすくなります。

サービスマネジメントとの接点

プロジェクトの成果がシステムやサービスの形で提供される場合、サービスマネジメントの考え方も欠かせません。ここでは、運用開始後の体制や、日常のトラブル対応方法、継続的なサービス改善(インシデント管理や問題管理など)が問われます。たとえば、「納品後のサポートをどう設計するか」「利用者からの問い合わせ対応をどう手順化するか」など、運用・保守との連携も重要ポイントです。

用語に惑わされないために

これらの関連領域には、聞き慣れない専門用語も登場します。もし迷ったら、具体的な業務や現場イメージに置き換えて考えてみると理解が進みます。日常のサポート窓口や、定期的なシステムアップデートの仕組みなどが例です。

次の章では、「過去問で確認すべきポイント」について解説します。

過去問で確認すべきポイント

過去問の活用は、試験対策において非常に重要です。本章では、効率的に得点源となるポイントや出題傾向を解説します。

1. 頻出パターンの把握

過去の問題を見返してみると、同じようなテーマや切り口で繰り返し出題されるパターンが存在します。特に、プロジェクトの進捗遅延やリスク対応策、計画変更の対応方法などが問われるケースが多いです。問題文の中で「計画」、「調整」、「リスク」などのキーワードに着目してください。

2. 選択肢の吟味方法

問題文に登場する選択肢を比較検討する際は、"もっとも適切な"や"正しいものを選べ"という指示に注目しましょう。設問は一見似た選択肢が並びますが、過去問研究を通して、正答となる選択肢の特徴(手順・理論への忠実さ、現実とのバランス感覚など)が見えてきます。

3. 開発技術・サービスマネジメントとの連動

前章で触れた開発技術やサービスマネジメントの内容は、プロジェクトの進行上の論点と組み合わさって設問化されることが多いです。たとえば「アジャイル型開発の場合の計画見直し方針」「運用管理部門と連携した改善策」など、プロジェクトマネジメント知識と関連領域の知識両方が求められる問題が目立ちます。

4. 解説の活用と暗記のコツ

過去問の解説を必ず読み、なぜその選択肢が正しいのか、他はなぜ誤りなのかを分析しましょう。暗記ではなく理解を重視した復習を繰り返すことで、応用力が身につきます。

次の章では、学習戦略(配点・時間配分・合格基準の観点から)についてご案内します。

学習戦略(配点・時間配分・合格基準の観点から)

学習の全体像と戦略立案の重要性

過去問から出題傾向を把握した後は、効率的な学習戦略が合格へのカギになります。限られた勉強時間のなか、どこに重点を置くかを考えることが大切です。

配点を意識した対策

試験では各分野ごとに配点が異なります。たとえば「プロジェクトマネジメント」は全体の中でも相当の比重があり、ミスを減らすことで合格点に近づけます。配点の高い分野や頻出テーマを優先的に学びましょう。試験案内や配点表で事前におおまかなウェイトを確認し、重要な部分を見逃さないことがポイントです。

時間配分のコツ

本試験は時間制限があるため、事前に演習問題で時間感覚を身につけておくと安心です。例えば1問にかける時間を決め、厳守する練習を重ねましょう。難しい問題にこだわりすぎず、迷ったら次に進む勇気も必要です。見直しの時間を確保した計画的な解答が、安定した得点につながります。

合格基準の理解

合格点は毎年変動しますが、事前に「おおよその合格ライン」を把握し、その得点圏内に入ることを目指しましょう。直近の合格点や平均点も一度調べておくと、自分の実力を客観的に測れます。練習問題や模擬試験で現状を確認し、本試験を想定して実力を磨いてください。

次の章:用語攻略と周辺知識のブリッジ

用語攻略と周辺知識のブリッジ

試験で問われやすい用語の特徴

マネジメント系の試験では、「カタカナ用語」や日常的には触れない専門語が多く出題されます。ですが心配はいりません。例えば、「ウォーターフォールモデル」は"順番に工程を進めるやり方"、「マイルストーン」は"途中経過の確認ポイント"というように、意味とイメージを結び付けることが大切です。正確な言葉の意味を覚えるだけでなく、簡単な例や日常生活の出来事に当てはめてみましょう。

関連知識のつなげ方(ブリッジ)

用語だけ覚えても点にはつながりにくいため、「この用語がどこでどう使われるのか?」を意識しましょう。例えば「スコープ」は"プロジェクトのやるべきことの枠"、「リスク管理」は"困りごとを事前に洗い出し備えること"です。こうした用語が計画づくりや進行管理のどの場面で活躍するのか、過去問題や実際の業務例と結び付けて考えることがポイントです。

用語暗記のコツと実践例

暗記には、ノートやカードを使って、用語→意味→例という形でまとめる方法が効果的です。例えば、「イテレーション=短い期間に区切った反復作業、家の掃除を二回三回繰り返すイメージ」とメモすると覚えやすくなります。さらに、過去問題の選択肢に出てきた文の中で、実際どこが用語として問われているか線を引いてみる練習も有用です。

次の章に記載するタイトル:実務連携イメージ(理解を深める観点)

実務連携イメージ(理解を深める観点)

実務でのプロジェクト管理をイメージする

第9章では、用語や関連知識を整理し、横断的な設問への対策方法をお伝えしました。ここでは、その知識が実際の仕事とどのようにつながるのか、具体的なイメージを掴めるように解説します。

1. 現場で活きるプロジェクトマネジメント

試験内容と現場の仕事は一見切り離されているように感じることもあります。しかし、実際には「計画立案」「進捗把握」「関係者との調整」といったプロジェクトマネジメント知識は、多くの業種や職種で生かせます。例えば、キャンペーンやイベントの企画運営も一種のプロジェクトです。計画書をつくり、関わるメンバーに役割を振り分け、進捗を管理しつつ必要に応じて仕切り直しや調整をします。こうした動きは、試験で学ぶプロセスと大きく重なります。

2. 困りごととプロジェクト手法

現場でトラブルや課題に直面したときも、プロジェクト手法は有効です。何か問題が起きた際には、課題の整理や優先度付け、影響範囲の確認といった手順が役立ちます。また、関係者との情報共有や合意形成のスキルも仕事でとても活きる場面です。

3. 実務視点で用語を読み替える

用語やフレームワークも、実務では別の言葉や感覚で用いることがあります。例えば「リスク」は、日常会話では「心配ごと」や「不安」として認識されます。試験用語と日常業務の感覚をつなげておくと、問題文を読んだときに実感として内容を理解でき、応用力が高まります。

4. 知識・用語が現場の判断を助ける

学習してきた知識やフレームは、実務での意思決定にも効果を発揮します。たとえば、関係者との調整や、プロジェクトの優先度を決める場面で、過去に学んだPPMやSWOT分析が役立ちます。こうした知識が業務の効率化やトラブル防止につながるため、学習内容の“現場適用”を意識してみてください。

次の章に記載するタイトル:付録:受験の実務情報(直前確認用)

受験の直前確認用

実際にITパスポート試験を受験する際に知っておくべき実務的な情報をまとめています。直前確認用として活用できるよう、試験の流れや準備物、注意点を簡潔に整理しました。

1. 試験の実施タイミングと申し込み

- ITパスポート試験は 年間を通じて随時受験可能。

- インターネットから申込ができ、会場や日程を自由に選択できる。

- 自分の学習進度に合わせて受験日を決めると計画が立てやすい。

2. 試験形式と時間

- 試験時間:120分

- 出題数:四肢択一形式100問(選択肢は4つの中から1つを選ぶ)

- 集中力を維持するために、模擬試験で 時間配分の練習 をしておくと安心。

3. 受験手数料と当日の流れ

- 受験料:7,500円

- 支払いは申込ページで案内されている方法で行う。

- 当日は開始30分前の到着が理想。入室時に 身分証明書の提示 が必要になる場合がある。

4. 合格基準と分野別評価

- 合格ライン:総合得点600点以上

- かつ 各分野ごとに300点以上 必須。

- マネジメント系は約20問が出題され、そのうち18問程度が評価対象。

- 分野ごとのバランスを意識して学習することが重要。

5. 当日の持ち物チェックリスト

- 受験票

- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

- 鉛筆またはシャーペン・消しゴム(予備があると安心)

- 時計(会場にない場合もある)

- 必要に応じて眼鏡やコンタクト

※スマートフォンなど電子機器は使用禁止。必ず電源を切ってカバンの中へ。

6. 試験会場での流れ

- 到着後:掲示で 自分の教室・座席を確認。

- トイレは事前に済ませる。

- 着席後は必要な持ち物を机に出して静かに待機。

7. 緊張対策のポイント

- 深呼吸や軽いストレッチでリラックス。

- 背筋を伸ばすだけでも集中力が高まる。

8. 時間配分と見直しのコツ

- 開始直後に 全体の問題数と配点を把握。

- 解く順番を工夫し、難問に時間を取られすぎない。

- 終了5分前には必ず マークミスや記入漏れを確認。

9. 直前チェックリスト(前日~当日朝)

- 会場と開始時間の最終確認

- 受験票・身分証明書などの持ち物準備

- 試験ルール・注意点の再確認

- 十分な睡眠と体調管理

- 苦手分野の過去問やミニテストを1セット解く

試験直前は不安になりやすいですが、準備と見直しを丁寧に行い、自信を持って臨みましょう。