この記事でわかること

- 建築におけるプロジェクトマネジメント(PM)の基本と目的

- PMとCM(コンストラクションマネジメント)の違いと役割範囲

- 建設PMの主業務・4大管理(工程・品質・安全・原価)の実践法

- PM導入のメリットとPM/CM会社の選び方・費用感

- 現場での落とし穴と対策、実務に役立つ管理ツールとスキル

目次

建築におけるプロジェクトマネジメント(PM)とは

建築プロジェクトを進めるうえで重要な役割を果たしているのが「プロジェクトマネジメント(PM)」です。PMとは、建物の計画から完成までの全工程を見渡し、発注者(お客様)の立場で全体をうまくまとめていくマネジメントのことを指します。

PMの目的と役割

建築現場では、設計士や施工業者、設備会社など多くの会社や専門職が関わります。それぞれ得意分野や主張があるため、全体のバランスを考えて調整する人が必要です。PMの主な役目は、工事の品質を守り、納期(スケジュール)を守り、無駄なコストを出さずに、みんなが納得する建物を完成させることです。

例えば、みなさんが自宅を新築する場合、ご自身が職人さんや設計士さん一人ひとりに細かく指示を出すのは現実的ではありません。PMが間に入ることで、意見の調整やトラブルの予防、進行状況の確認などがスムーズに進みます。

現代の建築PMの必要性

最近の建築プロジェクトは、建物が大きくなり、工事に関わる会社も増えています。こうした複雑な現場では、一つの会社や担当者だけでは全てを把握し、調整するのが難しくなっています。そのため、専門のPM会社やコンサルタントが発注者の代理となり、全体を管理する仕組みが広がっています。

PMがしっかり全体管理を行うことで、工事が遅れたり無駄な費用が発生したりするリスクを減らし、安心して建築を進めることができます。また、工事途中のトラブルを早めに発見して調整できるため、結果として利益の最大化や安全の確保にもつながります。

次の章では、「PMとCMの違い:範囲と専門性を正しく区別」について詳しく解説します。

PMとCMの違い:範囲と専門性を正しく区別

建築プロジェクトを進める際、「PM(プロジェクトマネジメント)」と「CM(コンストラクションマネジメント)」という言葉を耳にすることが多くなりました。ですが、この2つの違いについては分かりにくさも残っています。ここでは、PMとCMの範囲や専門性について、具体例もまじえながら分かりやすくご説明します。

PM(プロジェクトマネジメント)とは?

PMの主な役割は、建物を建設するだけでなく、プロジェクト全体を成功に導くことです。たとえば、オフィスビル建設では、土地の取得、資金計画、設計監修、工事の進捗管理、引き渡し後の施設運営計画まで、幅広い分野を一貫して管理します。事業の立ち上げからゴールまで、全体を最適化させる視点が求められます。

CM(コンストラクションマネジメント)とは?

一方、CMは建設工事そのものに重点を置きます。具体的には、設計図面をもとにどの建設会社に工事を依頼するかを決めたり、現場で安全・品質・スケジュールを細かく管理したりします。たとえば、マンション建設で材料調達の最適化や現場作業の効率化を考えるのがCM業務の代表例です。建設技術や施工の知識が中核になります。

PMとCMのちがいを簡単にまとめると

- PM:事業の構想から運営まで全体を幅広くマネジメント(例:オフィスビル開発の最初から最後までまとめ役)

- CM:設計や施工に関わる部分を専門的にマネジメント(例:工事を計画どおり高品質で仕上げる現場の管理者)

実際には、PMとCMそれぞれの専門会社があり、発注者側の代理人として活動します。どちらを選ぶべきか、また両者の役割分担をどうするかは、プロジェクトの内容や規模によって変わります。したがって、契約前に「どちらがどこまで担当するのか」をはっきり決めておくことが肝心です。

次の章では、建設プロジェクトでPMがどんな業務と役割を担っているか、より具体的に見ていきます。タイトルは「PMの主業務と役割(建設版)」です。

PMの主業務と役割(建設版)

建築プロジェクトの成功には、プロジェクトマネージャー(PM)の存在が大きな役割を果たします。ここでは、建設現場でのPMの主な業務と役割について具体例も交えながらわかりやすくご紹介します。

QCDSを軸にした計画策定

PMの基本は、QCDS――品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)、安全(Safety)――を守ることです。例えば「ビルを10階建てにしたい」「この予算内で完成を目指したい」という発注者の要望をもとに、最適な計画を立てます。

ベンダー調整と契約・入札支援

ビルを建てるには、設計会社・施工会社・資材業者など多くの会社が関わります。PMは各会社の間に立ち、意見や作業がスムーズに進むよう調整します。また、誰に仕事をお願いするか選ぶ「入札」や、その後の「契約」のサポートも行います。

工程計画と進捗管理

「いつまでに何をするか」―この進行表を作るのもPMの役目のひとつです。たとえば「来月までに基礎工事を終わらせる」と決めた場合、その進み具合を確認し、遅れが出そうなら関係者と相談して対策をとります。

コスト管理と変更対応

工事中には「資材価格が上がった」「設計変更が必要になった」など、予想外のことがよく起こります。PMは決まった予算内で工事が進むよう、費用を管理し、必要に応じて関係者と協議して調整します。

品質保証

「建物が設計通りの品質になっているか」を細かくチェックし、必要なら専門家の検査も手配します。問題があれば直ちに対応を促します。

リスク・安全管理

現場では労働災害や自然災害リスクもあります。PMは安全計画を立て、危険予知や対策を現場へ周知徹底します。

情報とドキュメント管理

工事に関する図面・契約書・議事録など多くの資料が発生します。PMはこれらを整理し、必要なときに必要な人が情報を得られるように管理します。

ステークホルダーコミュニケーション

発注者・設計者・施工者のほか、時には地域住民や行政ともやり取りが必要です。PMは情報を分かりやすく伝え、円滑な意思疎通を実現します。

このように、PMは建設プロジェクト全体の調整役・管理役として、発注者が「安心して任せられる」存在となります。

次は、建設PMの4大管理(工程・品質・安全・原価)についてご説明します。

建設PMの4大管理(工程・品質・安全・原価)

建設プロジェクトの成功には、「工程管理」「品質管理」「安全管理」「原価管理」という4つの柱が重要です。これらは“4大管理”とも呼ばれ、現場運営の基礎となっています。

工程管理:工事の流れを確実に進める

工程管理では、工事が計画どおり進んでいるかを確認し、遅れが生じないよう調整します。例えば、大規模なビル建設では「基礎工事」「構造工事」「内装工事」など段階ごとに担当者や納期を管理し、全体をスムーズに進行させます。遅れが発生しそうな場合、職人の手配や作業の組み換えで対処します。

品質管理:納得できる仕上がりを実現

品質管理は、設計図や仕様書どおりの仕上がりが得られているかを確認する作業です。例えば、コンクリート工事では材料の配合や流し込みの方法など細かなポイントまで確認し、基準を満たしているか記録します。出来上がりに問題があれば、やり直しや追加検査を行い、品質の確保に努めます。

安全(リスク)管理:無事故が第一

安全管理は現場で事故やケガを防ぐため、危険箇所の点検や作業ルールの徹底を行います。例としては、高所作業時に安全ベルトの着用をチェックしたり、足場の固定を確認したりします。また、作業前のミーティングで注意点を共有することも大切です。

原価管理:適正利益の確保

原価管理は、資材や人件費、設備費などさまざまなコストを予算内におさえるための管理です。実際の支出を記録し、予算と比べてオーバーしていないかを確認します。万一コストが増えそうな時は、代替案を検討したり、無駄を省く工夫が求められます。

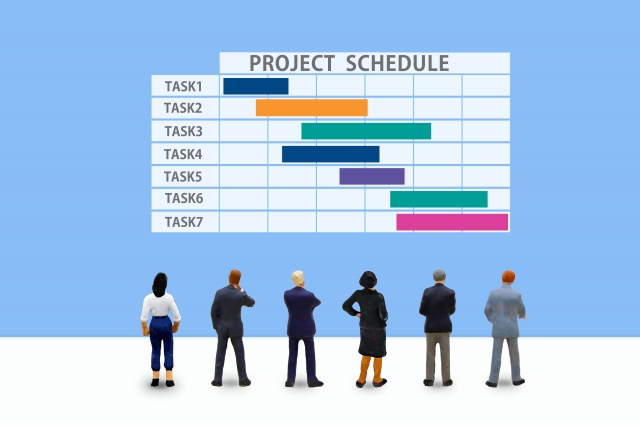

これら4つの管理は、プロジェクト管理表で「誰が・どこで・どの作業を・いつまでに・いくらで・どの品質で」などの情報を明確に記載し、それぞれの責任と目標をはっきり示すことが大切です。管理表が分かりやすいほど、全体の進行もスムーズに運びます。

次の章に記載するタイトル:進め方:計画から完了まで(CPMの基本プロセス)

進め方:計画から完了まで(CPMの基本プロセス)

建設プロジェクトを成功させるためには、進め方を順序立てて実行することがきわめて重要です。ここでは、建設におけるプロジェクト管理(CPM)の基本的な流れをご紹介します。

1. 目標と要求事項の定義

はじめに、何を達成するのかというプロジェクトの目的を明確にします。たとえば「○○小学校の新築」や「○○ビルの耐震改修」といった具体的なゴールを定めます。同時に、使う材料の種類や仕様・予算や工程の制約など、発注者の“こだわり”や法令上の求めも整理します。

2. 作業分解構成図(WBS)の作成

次に、プロジェクトで必要となる作業を細かく分け、一覧表にします。これを「WBS(ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー)」と呼びます。例えば「設計図作成→資材手配→基礎工事→上部工事→内装」といった流れです。分割することで抜けや漏れを防ぎ、作業ごとに責任や納期が明らかになります。

3. 工程計画(クリティカルパス)

工程を立てる際、作業の順番と所要日数を整理し、どの作業が全体の完成時期を左右するか(=クリティカルパス)を図などで可視化します。これにより「どこが遅れると全体に影響が出るか」を早期に把握できます。

4. コスト見積と予算化

作業ごとに必要な費用を算出し、トータルでどのくらいかかるか見積もります。この時、人件費・材料費・機械のレンタル代・共通経費など細部まで計算します。予算がオーバーしそうなら、どこを調整するか検討します。

5. 調達・契約

必要な資材の確保や、実際に工事を担当する会社との契約を行います。安さ重視だけでなく、品質や納期遵守も重視します。場合によっては複数の会社に分割して依頼することもあります。

6. 品質計画・リスク対策

建物の品質を保つため、品質検査のタイミングや責任分担を決めておきます。また、天候や資材高騰など不測の事態に備えたリスクへの対応方法を事前に考えておきます。

7. 実行・監視

実際に工事が始まったら、進捗状況や品質を常にチェックします。進行中にトラブルや変更が生じた際は、素早く対応策を講じます。これには定例会議や現場巡視、安全点検なども含まれます。

8. 完了・引渡し

すべての工程が終了した後、建物や設備を発注者に引き渡します。この時、検査や性能確認を行い、不具合があれば修正します。「引き渡し書」などの書類で正式にプロジェクトを完了させます。

こうした各段階で、数値的な目標を立てて計画通り進んでいるかどうかを「PDCA(計画・実行・評価・改善)」でチェックし、必要があれば軌道修正します。順序を守らずに進めると、後でやり直しやコスト増加の原因になりますので、手順を守ることが安定した成果につながります。

次の章に記載するタイトル:PM導入のメリットとPM/CM会社の活用

PM導入のメリットとPM/CM会社の活用

建築プロジェクトにプロジェクトマネジメント(PM)を導入すると、発注者の負担が大きく軽減されるだけでなく、全体の質や効率も大きく向上します。専門性の高いPM会社やCM(コンストラクションマネジメント)会社を活用することで、さまざまなメリットが得られる点が特徴です。

調整や交渉の負担を減らす

建築プロジェクトでは、設計会社や施工会社、設備業者など多くの関係者と連携しなければなりません。PM会社が間に入ることで、複雑な調整や折衝を一元的に担い、発注者自身がすべてに対応する必要がなくなります。例えば、設計変更や工事の進捗に関する調整など、細かなやりとりもPM会社がサポートします。

意思決定の質の向上

PM会社は多数の実績や専門的な知識を持っています。そのため、経験に基づいて最適な判断や助言を受けられるため、プロジェクトの重要な局面でも安心して進められます。経験が少ない発注者であっても、的確な判断がしやすくなるのが大きな利点です。

品質・スケジュール・コストの最適化

PM会社は、プロジェクトの各段階で品質や仕上がりの水準、完成までのスケジュール、費用面のバランスに気を配ります。例えば、予算を守りつつも品質を下げない設計提案や、納期を守りながら効率よく工事を進める調整など、全体のバランスを保つ役割を果たします。

発注者側の体制と経験不足を補う

特に大規模・複雑なプロジェクトでは、発注者だけで管理するのが難しい場合があります。PM会社のサポートにより、必要な知識や人員が足りない場合でも安心してプロジェクトを進められます。

一貫したサポート体制

PM会社やCM会社は、計画の適合性確認、関係者調整、スケジュール管理、契約・入札支援、品質・安全の監督、課題や仕様変更への対応まで、一貫して支援します。発注者の代理となって、全体のスムーズな進行を守る立場です。

次の章に記載するタイトル:会社の選び方・費用感の考え方(概念)

会社の選び方・費用感の考え方(概念)

PM/CM会社選びのポイント

建設プロジェクトにおいて頼れるPM(プロジェクトマネジメント)やCM(コンストラクションマネジメント)会社を選ぶには、いくつかのポイントに注意する必要があります。まず、その会社がどのような分野や規模の案件を得意としているかを確認しましょう。小規模なリノベーションから大規模な新築工事まで、会社ごとに強みが異なります。

実績や過去事例のチェックも重要です。これまでに似たようなプロジェクトを担当してきた経験があるか、その中でどんな成果が出せているかを見ましょう。また、担当するチーム体制やメンバーの経験も大切な観点です。

契約前に確認すべきこと

会社によってPMやCMの役割の捉え方が少しずつ異なる場合があります。そこで、契約を結ぶ前には、業務範囲(どこまでやってもらうのか)や成果物(どの書類やレポートが納品されるのか)を必ず書面で明確にしておくことがトラブル防止につながります。

PM費用の考え方

PMやCMの費用は一律ではありません。業務範囲が広くなったり、プロジェクト期間が長くなったり、案件の規模や難易度が高くなると、その分費用も大きくなります。また、PM会社によって費用の算定方法が異なる場合があるため、コストの見積もり根拠や内訳についてしっかり説明を受けて、納得できるまで質問しましょう。

相場感はPM/CM会社側の提示が基準となりますが、複数の会社から見積もりを取ることで比較しやすくなります。費用だけで選ばず、業務内容・成果の質も踏まえて総合的に判断することが失敗しないコツです。

次の章に記載するタイトル:建設コンサルタント視点のPM:人・モノ・カネ・情報・時間

建設コンサルタント視点のPM:人・モノ・カネ・情報・時間

「人」の管理とは

建設プロジェクトでは、様々な専門家や作業員がチームとして関わります。たとえば、設計担当者や現場監督、作業員などの役割分担が明確になっていることが大切です。プロジェクトマネージャーは、それぞれの担当がスムーズに協力できるようにスケジュール調整やコミュニケーションを密にしていきます。

「モノ」の管理とは

ここでは主に資材と機材の管理が重要です。必要な材料が適切なタイミングで現場に届くように手配し、不足や過剰が発生しないようコントロールします。また、重機や工具の配置も考え、現場の作業効率を上げるための工夫も大切です。

「カネ」の管理とは

コストが予定通りに収まるかどうかの管理を意味します。予算内で収まるように、事前に見積もりを細かく出しておき、途中経過で使いすぎていないかをチェックします。たとえば、材料費が上がった場合などは、別の手段や資材の選定を行い、追加費用が発生しないよう調整します。

「情報」の管理とは

設計図や工程表、関係者間のやりとりなど、たくさんの情報が行き交います。これらの情報を正しく、関係する人にタイムリーに伝えることが、トラブル防止にもつながります。最近はメールや共有システムなどITを使った管理も一般的です。

「時間」の管理とは

工事のスタートから完成までの全体スケジュールに沿って進行を管理します。遅れが発生しそうな部分を早めに発見して対策を打つことが求められます。たとえば、天候不順で作業が中断したときは、他の工程を前倒しするなど柔軟な対応が必要です。

プロジェクトの切り分けで柔軟な運営

建設現場では、同じ敷地での段階的進行や、建築部分と外構(駐車場や庭など)を別々に進めるなど、会社ごとの判断でプロジェクトを分割することも多いです。これにより効率良く、無駄のないマネジメントが可能になります。

PMの本質は計画から完了までの統括

こうした個々の管理要素を総合的に見て、目標達成のために計画から完了まで全体を見渡すのが、建設プロジェクトマネジメントの本質です。途中で状況が変わることも多いため、その都度最適な判断と調整を繰り返しながら、プロジェクトの成功に導きます。

次の章に記載するタイトル:実務ツール:プロジェクト管理表とベストプラクティス

実務ツール:プロジェクト管理表とベストプラクティス

建設プロジェクトをスムーズに進めるには、工事や運営状況を「見える化」することが欠かせません。そのために役立つのがプロジェクト管理表です。たとえば「誰が責任者か」「現場の所在地」「担当する工事の範囲」「完了予定日」「目標とする利益」など、重要な情報を一つの表でまとめておくことで、現場にいる人も事務所の人も、すぐに状況を把握できます。

管理表の主な項目

プロジェクト管理表には、次のような項目をもれなく記載するのがポイントです。

- 責任者名と連絡先

- プロジェクト名・現場所在地

- 工事範囲や内容の詳細

- 工程ごとの進捗状況(例えば日付、出来高など)

- 目標工期と現在の達成状況

- 予算・実際にかかった費用

- 安全上の取り決めや、発生したヒヤリハット

- 今後の注意点や課題

こうした情報を一目で分かる表にまとめることで、誰が見ても現状が把握しやすくなります。

4大管理に対応したベストプラクティス

建設PMでは、工程・品質・安全・原価の「4大管理」を徹底することが大切です。管理表でも、これら4つの視点を盛り込んでおくとよいでしょう。

- 【工程管理】クリティカルパスの確認をこまめに行い、遅れが出そうな部分をいち早く察知します。

- 【品質管理】試験や検査の予定と結果を記録し、基準を満たしているか常にチェックします。

- 【安全管理】週ごとにリスク点検を行い、事故やトラブルの予防策を見直します。

- 【原価管理】毎月、出来高とコストの関係を数値やグラフで示し、予定通り利益が出ているかを監督します。

コミュニケーションと変更管理

プロジェクトでは情報共有の仕組みづくりが成否を分けます。管理表の更新は定期的に行い、変更が生じた場合は、その内容と理由、影響範囲を明記します。もし内容変更のリクエストがあった場合、手順をマニュアル化しておき、「誰が」「どう判断し」「どのように記録・伝達するか」を明文化しましょう。

先取りの安全管理とEVMの活用

現地で危険が先に予想できる場合は、事前にリスクを洗い出し、対応策を表に残します。さらに、出来高管理とコスト管理を連動させるためには、EVM(アーンド・バリュー・マネジメント)という手法も便利です。これは「どれだけ工事が進んだか」と「どれだけ費用を使ったか」を同時に見て、効率よく進められているか判断できる仕組みです。

次の章では「スキルと人材動向:需要の高まり」についてお伝えします。

スキルと人材動向:需要の高まり

建設プロジェクトマネジメント(PM)という仕事は、どの現場でも欠かせない存在になっています。最近では、この分野で活躍できる人材へのニーズが一段と高まっているのが特徴です。

PMに求められる主なスキル

PMには「リーダーシップ」「調整力」「建築プロセスの幅広い知識」「問題解決力」が必須です。例えば、計画や設計がずれた際には関係者の意見をうまくまとめたり、予期しないトラブルが発生した場合は即座に対処策を考えたりする力が求められます。また、財務面や法務知識、さらには契約の調停やビジネス全般に精通している人が評価されます。

専門領域への対応力

店舗やオフィスの内装を専門とするPMでは、一般の建築だけでなく内装に関する深い知識が活かされます。クライアントのこだわりを実現するため、工事の進め方や設計の細部について提案したり、職人や業者さんと密にコミュニケーションを取ることが大切です。

人材不足の現状と市場の反応

昨今、建設業界全体で人手不足が深刻化しています。現場を運営する施工管理者の採用だけでなく、プロジェクト全体を束ねるPMのニーズが拡大しています。実際、求人サイト等ではここ数年でもPMの人材登録数や検索数が増加傾向にあります。特にマネジメントが得意な人や、異分野の経験を持つ人材は重宝されています。

次の章では、PMとCM(コンストラクション・マネジメント)をどのように併用・拡張して効果的な発注戦略を築くかについて紹介します。

PMとCMを併用・拡張する発注戦略

建設プロジェクトの規模や目的が多様化している現代では、プロジェクトマネジメント(PM)とコンストラクションマネジメント(CM)を状況に応じて組み合わせたり、役割を拡張した発注戦略がより重要になっています。

PMとCMのバランスを考える

例えば大規模な複合施設の開発や、複数の建設計画が並行して進行する場合、「事業全体の成立性」や「全体のリスク管理」を重視するために、PMの比重を大きくします。PM会社は発注者側の立場で全体計画やコストコントロール、品質・スケジュールの最適化を進めていきます。

一方で、施工段階では技術的な工夫や現場のスムーズな運営を求めることが増えます。VE(バリューエンジニアリング:コスト削減と品質維持の両立)や工事の現場調整が重要な場面では、CMの出番が増します。CM会社は専門知識を活かして、現場での材料・工程管理や安全監督を担います。

発注者側に立ったPM/CM会社の活用

近年では、「発注者側PM/CM会社」を活用するパターンが増えています。これは、発注者(建物をつくる側)が専門的なマネジメント会社を雇い、設計者や施工会社とは独立した立場でQCDS(品質・コスト・納期・安全)を統括的に管理する方法です。

例えば設計と施工の段階で要所ごとに“ゲートレビュー”を設け、各段階でQCDSの観点から計画をチェックし修正するプロセスを組みます。これにより、無理なコストカットによる品質低下やスケジュール遅延の予防がしやすくなります。

複数案件・大規模案件での応用

複数の現場を同時管理したり、再開発のような長期にわたるプロジェクトでは、PMとCMそれぞれの得意分野を活かすことが大切です。

- 全体管理・方針策定はPM中心

- 工事現場の技術管理や工程調整はCM中心

というように、役割分担を明確にします。

また、中規模以下のプロジェクトでも、設計・計画段階からPM的な視点を持つことで、後の手戻り防止や全体コストの最小化につながります。

次の章に記載するタイトル:よくある落とし穴と対策

よくある落とし穴と対策

PMとCMの範囲が曖昧な契約のリスク

建築プロジェクトでは、プロジェクトマネジメント(PM)とコンストラクションマネジメント(CM)の業務範囲の違いをあやふやにしたまま契約してしまうケースが見られます。例えば「PMが建物の施工監督も行う」と記載されている場合、実際にはPMがCMの業務まで引き受けてしまい、責任の所在が不明確になることがあります。これを防ぐには、契約時に「誰が何を担当するのか」を明文化し、あくまでPMは全体管理、CMは施工現場運営など実務の枠組みと分担をはっきり書面で残すことが重要です。

業務範囲・成果物・権限・報告ラインの明記

具体的にどの仕事まで担当するのか、何をもって完了とするか、どこまで(誰まで)の決済や判断権を持つか、誰にどう報告するのかを、すべて契約書や設計図書などにしっかり表記しましょう。例えば「PMは週次でオーナーへ進捗報告し、重要な決定は発注者が最終承認する」など、わかりやすい言葉で書くことが大切です。

数値目標と管理フローの設定

工程の遅延やコスト超過を未然に防ぐため、工程表や予算の目標だけでなく、いつどこまでズレたら対策を取るのかの「閾値(しきいち)」を設定します。例えば「工程が1週間遅れた場合は関係者全員で緊急会議を開く」といった具体的アクションも事前に決めておきましょう。

PDCAと定期的なレビュー運用

プロジェクト進行中は、計画(Plan)・実行(Do)・確認(Check)・改善(Act)のサイクルを意識して回します。これは「PDCA」と呼ばれ、例えば週に1回・月に1回の定例会議で進捗や課題を共有・振り返りし、小さな問題も見逃さないための習慣づけが効果的です。

関係者マップと意思決定プロセスの初期合意

工事が始まる前に「関係者マップ」を整理し、それぞれがどのような役割・関与度合いを持つか、どのタイミングでどういった決定が必要かを全員で合意しておきましょう。お互いの考え違いや確認漏れを防ぐためにも、初期の認識合わせが落とし穴を減らすカギです。

変更管理ボードの活用

プロジェクト中には設計や計画の変更がつきものです。こうした変更点を関係者全員で一覧できる「変更管理ボード」を使い、なぜ・いつ・誰が・どんな変更を決めたかを記録して見える化することで、情報の混乱や責任曖昧化を防げます。

【この記事はこれで終了です】