目次

この記事でわかること

- プロジェクトマネジメント手法の全体像

PMBOK・WBS・アジャイルなど、代表的な手法とそれぞれの特徴が理解できる。 - 主要手法の使いどころと選び方

プロジェクトの特性(要件の安定性・規模・リソース状況)に応じて、どの手法が適しているか判断できる。 - 代表手法の具体的な活用イメージ

ソフトウェア開発、建設、全社改革など、実務シーン別の適用例がわかる。 - 手法の比較と組み合わせ方

ガントチャート+カンバン、PMBOK+PEPなど、複数手法を状況に合わせて組み合わせる実践的アプローチが学べる。 - 最新トピックと注意点

PMBOK第7版の「価値重視」や、手法の定期的な見直し・柔軟な適用の必要性が理解できる。

プロジェクトマネジメント手法の全体像

プロジェクトマネジメント手法とは何か

プロジェクトマネジメント手法とは、目標を効率的かつ確実に達成するための進め方や管理の方法を体系化したものです。プロジェクトは、建設やシステム開発、イベント企画など「決められた期間で明確な成果を追う活動」を指します。このような活動を成功させるには、適切な手法を選ぶことが欠かせません。

なぜ手法の選択が重要なのか

それぞれのプロジェクトには独自の特徴があります。たとえば、「要求が最初からはっきり決まっている」「途中で内容がたびたび変わる」「関わる人数が多い」「コストの制約が厳しい」など、条件や環境がさまざまです。こうした違いに合わせて、最適なやり方を選ぶ必要があります。たとえば、作業を順序よく進めたい場合はウォーターフォール型、こまめな見直しや柔軟な進め方を重視するならアジャイル型を選びます。

主なプロジェクトマネジメント手法

実務でよく使われる代表的な手法には、以下のようなものがあります。

- PMBOK(ピンボック):プロジェクト管理の国際的な体系書

- WBS:作業を細かく分けて管理するための方法

- PERT:不確実性や依存関係を可視化する技法

- CCPM:納期を守るためのスケジュール管理方法

- PPM:会社全体でプロジェクトを選び、資源を最適に配分する管理法

- P2M:複数プロジェクトやプログラムをまとめて管理する枠組み

- ガントチャート:作業の進み具合を時系列で表現する図

- カンバン:作業の流れや進捗を見える化する仕組み

さらに、アジャイルやスクラムのように、変更に強い運用手法も広まりつつあります。

最近の傾向

近年では、現場の運用重視の手法(アジャイル、スクラム、カンバン、ガントチャートなど)と、組織や人材育成まで含めたフレームワーク(PPM、P2M、ICBなど)が、解説や現場実践の両面でセットで扱われるようになっています。

次の章では、プロジェクト管理の国際標準となっている「PMBOK」についてご紹介します。

PMBOK:国際標準の体系書

PMBOKとは何か

PMBOK(ピンボック)は、「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」とも呼ばれる書籍です。アメリカの非営利団体「PMI(プロジェクトマネジメント協会)」が作成し、世界中で広く使われています。PMBOKは、多くの業界や企業でプロジェクトの管理に役立つ基本的な考え方をまとめた教科書のような存在です。

構成と特徴

PMBOKは、第6版では「5つのプロセス群」と「10の知識エリア」で整理されています。例えば、プロジェクトの計画や実行、監視、終結といった流れに沿って、工程ごとに押さえておきたいポイントを網羅しています。

- 5つのプロセス群:立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結

- 10の知識エリア:スケジュール管理、コスト管理、品質管理、リスク管理など

実際の現場では、例えば工程管理のために「スケジュール管理」や「リスク管理」の知識が役立ちます。大きなプロジェクトだけでなく、社内イベントのような小さな仕事にも応用できます。

最新版と注意点

PMBOKは時代に合わせて改訂されており、現行は第7版です。第7版では“原則”を重視し、状況に応じて柔軟に対応できる内容になっていますので、マニュアル通りに進めるだけではなく、現場の実態にもマッチしやすいのがポイントです。

つかいどころ

PMBOKは、プロジェクト管理の全体像をつかみたい初心者はもちろん、実務経験者の振り返りにもおすすめです。たとえば新しいプロジェクトが始まるとき、チームで共通の言語や考え方を持つ基盤として役立ちます。

次の章に記載するタイトル:WBS:作業分解の中核技法

WBS:作業分解の中核技法

WBSとは何か

WBSとは、「Work Breakdown Structure(作業分解構成図)」の略です。これはプロジェクト全体の作業を、階層的に細かい単位へ分けて図式化する方法です。大きな目標だけで動くのではなく、実際の行動リストに落とし込むことで、何を・いつまでに・誰が担当するかを明確にします。

実際のイメージ

たとえば家を建てるプロジェクトで考えてみましょう。まず「家を完成させる」というゴールがあり、それを「基礎工事」「構造工事」「内装工事」「仕上げ」など大まかな作業に分けます。さらに「基礎工事」を「土台づくり」「コンクリート打設」「検査」に分ける、といった形で細分化を繰り返します。

なぜWBSが必要なのか

プロジェクトは関わる人が多かったり、規模が大きかったりすると抜け漏れや責任の曖昧さが生まれやすくなります。しかし、WBSでタスクを細かく分けていくことで、どこに・どんな作業が必要かが見える化されます。その結果、進捗を正確に管理できるだけでなく、遅れやトラブルが起きた場合にも素早く対応しやすくなります。

他の手法との関係

WBSで作業を細分化しておくことで、後続の工程で役立ちます。たとえばガントチャートに作業を割り当てたり、PERTで作業の順番や依存関係を整理したりと、プロジェクト計画の全ての基礎になります。

次の章に記載するタイトル:PERT:不確実性と依存関係の可視化

PERT:不確実性と依存関係の可視化

PERTとは何か?

PERT(パート)とは「Program Evaluation and Review Technique」の略で、日本語では「計画評価レビュー技法」と呼ばれています。主にプロジェクトの工程が複雑で、作業同士のつながりが多い場合に活用します。特徴的なのは、作業の順番や依存関係をネットワーク図(線や丸を使った図)で分かりやすく表現できる点です。

どのように使うのか?

まず、プロジェクトの全作業を書き出し、それぞれの作業がどの作業の後で始められるか(依存関係)を整理します。次に、これらを線と丸で結び、プロジェクト全体の流れを一枚の図にまとめます。この「PERT図」を使うことで、どの作業がスケジュール全体に大きく影響するのかが一目瞭然になります。

また、PERTは作業ごとに「楽観的」「悲観的」「最も可能性が高い」という3つの所要日数を見積もります。その平均値を使ってスケジュール全体の期間を予測するので、不確実性が高いプロジェクトにも対応しやすいという特徴があります。

具体的なイメージ

たとえば家を建てる場合を考えてみましょう。「基礎工事」「骨組みの組立」「屋根の設置」などの作業は、順番や依存関係が密接です。PERTを使うことで、「屋根の設置は骨組みの組立が終わってからでないと始められない」といった関係性を明確にし、工程全体のリスクや遅れポイントを把握できます。

PERTのメリット

・複雑なプロジェクトの流れが見える化できる

・作業ごとの期間の「揺らぎ」を想定できる

・どこが遅れると全体が遅延するのか(クリティカルパス)の把握が容易

次は「ガントチャート:タイムライン管理の定番」について説明します。

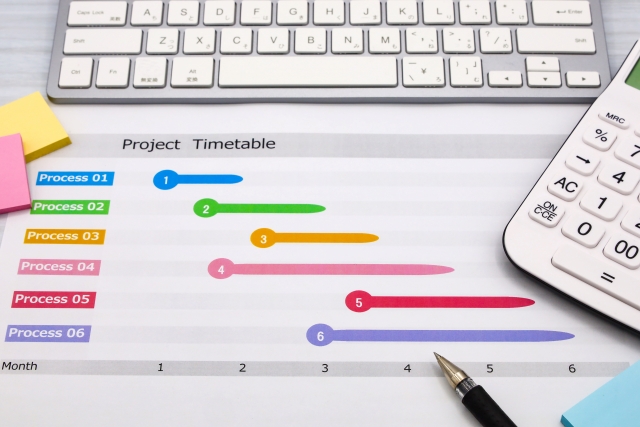

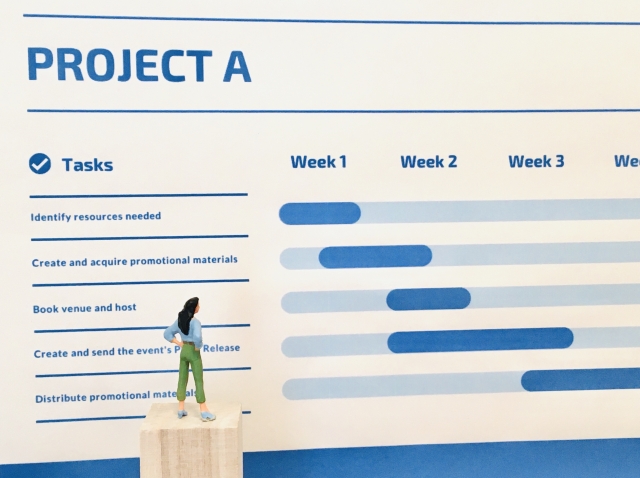

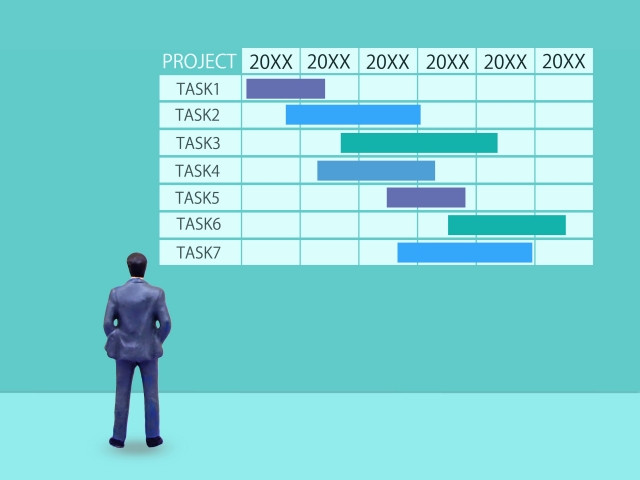

ガントチャート:タイムライン管理の定番

ガントチャートとは?

ガントチャートは、プロジェクトの計画や進捗を時系列で視覚的に示す表の一種です。縦の列にタスク名を並べ、横軸に日付や週などのカレンダーが表示されます。それぞれのタスクの期間は横棒(バー)で表し、誰が何をいつまでに行うかが一目で分かるのが特徴です。

なぜガントチャートが使われるのか

プロジェクト管理では、タスクの量や順番、進行状況が分かりづらくなることがあります。ガントチャートを使えば、タスク同士の前後関係や、同時に進む作業も整理できます。これによって、リーダーやメンバー全員がスケジュールを把握しやすくなり、計画通りに進めやすくなるのです。

作り方と活用例

ガントチャートは、手書きやエクセルシート、専用のプロジェクト管理ツールでも作成可能です。例えば家のリフォームを進める場合、「壁を塗る」「床を張る」「家具を搬入する」という作業を横棒で並べ、作業が重なる期間や順番も描くことができます。進捗に応じてバーの色を変えるなど、直感的に状況を共有できます。

注意したい点

ガントチャートは視覚的で便利ですが、計画の途中変更やタスクの追加が多いと、修正が手間になることもあります。そのため、大枠の流れをつかむのに適していますが、変化が激しいプロジェクトではアジャイル型の方法と併用するのも効果的です。

次の章では、フロー最適化と可視化に強みを持つ「カンバン」についてご紹介します。

カンバン:フロー最適化と可視化

カンバンとは?

カンバンは、プロジェクトやチームでの仕事を「見える化」するための手法です。その名の通り、ボード(看板)上にやるべきこと・進行中のこと・完了したことなどをカードとして並べます。一目で現状が分かるため、仕事の流れが停滞していないか確認しやすくなります。

実際の使い方

たとえば、付せん紙や専用のアプリを使って「ToDo(これからやること)」「進行中」「完了」などの欄を作り、タスクごとにカードを動かします。タスクの数や進み具合を都度みんなで確認できるので、問題が起きそうな部分を早めに察知できます。

WIP(仕掛かり作業)制限

カンバンでは、同時に手がける作業の数(WIP=Work In Progress)を意図的に制限します。多くのことに同時に手を出すと、遅れやミスが増える傾向があるからです。たとえば、「進行中」は3つまで、と決めて運用します。少数のタスクに集中することで、効率が上がります。

メリットと活用例

カンバンの最大の強みは、無理なく流れを最適化できることです。急な依頼や、タスクの優先順位の変化が頻繁な現場に特に合っています。また、定期的な見直し(ふりかえり)を通じて、仕事のやり方やプロセスそのものも継続的に改善できます。たとえばソフトウェア開発だけでなく、事務仕事やイベント運営の現場でも使われています。

スクラムとの併用

カンバンは、スクラム(後述)などの他の手法と一緒に使うことも多いです。特にタスクの「見える化」を徹底したいとき、カンバンボードが有効です。

次の章に記載するタイトル:アジャイル/スクラム:反復と適応

アジャイル/スクラム:反復と適応

アジャイルとは何か

アジャイルは「素早い」「柔軟な」という意味があります。プロジェクトを管理する際、一度に全てを決めて進めるのではなく、小さな単位ごとに作業を進めていく方法です。作業を短い期間(たとえば2週間)で区切り、そのたびに成果物を確認します。この方法により、お客様や関係者からの意見を随時取り入れやすくなり、目標や要求が途中で変わっても素早く対応できるのが特長です。

スクラムの仕組み

スクラムはアジャイルの中でも特に有名な方法です。1つの作業単位を「スプリント」と呼び、数週間ごとに区切ります。スプリントごとに "何を" "どれだけ" 作るかをチームで話し合って決めます。そして、スプリントの終わりにできあがったものをお客様やチーム内で確認し、次に進みます。全員が進捗を共有しやすい仕組みがあり、問題が早めに見つかって大きな手戻りが防げるのです。

どんな場面に向いている?

アジャイルやスクラムは、要望が変わりやすい新しいサービスやシステム開発、世の中の流れが読みにくい案件などに向いています。たとえば新しいアプリの開発では、リリース後にユーザーの評判を見ながら機能を追加したり変更したりすることがよくあります。そんなときにアジャイル手法を採用すると、柔軟に対応できるため有利です。

ウォーターフォールとの違い

一方で「全部の計画を初めに固めやすい」「工程ごとに成果物を明確にしたい」といった場合は、従来のウォーターフォール型(順番に進む方法)が選ばれやすいです。たとえば建設工事など完成像がはっきりしているプロジェクトでは、ウォーターフォール型の進め方が適しています。

次の章に記載するタイトル:CCPM:制約理論に基づくスケジュール保護

CCPM:制約理論に基づくスケジュール保護

CCPMとは?

CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)は、プロジェクトを計画し進める際に「資源の効率的なやりくり」を重視する手法です。従来のスケジュール管理では、作業の順番や期間のみを意識しますが、CCPMはさらに「その作業を誰が担当するのか」「同じ担当者や機器で複数の作業が重ならないか」をチェックします。大きな特徴は、プロジェクトの流れの中で最も資源が詰まる部分=ボトルネック(制約)を特定し、全体がスムーズに進むように整える点です。

バッファという考え方

CCPMでは、各作業やプロジェクト全体の終わりに「バッファ(余裕時間)」を設けます。これにより、予想外の遅れが発生した場合でも、バッファを利用して納期の遅延を抑えることができます。例えば、料理を作るときに完成までに余裕をもってスケジュールを組むイメージです。バッファを適切な場所に置くことで、「誰かが遅れても全体の遅延を防ぐ仕組み」ができます。

マルチタスクと資源競合への対応

プロジェクトには、同じ人や機械が同時に複数の作業を行えず、順番待ちになることがよくあります。このようなマルチタスクや資源競合が多い現場でCCPMは特に効果を発揮します。実際に、ソフトウェア開発や製造業の現場などで、担当者が複数の作業をかかえたときに「一番大事な作業」を集中的に終わらせる判断がしやすくなります。

どうやって導入する?

CCPMは、いきなり全体に導入するのではなく、まずは小さなチームやプロジェクト単位で試すことが推奨されます。バッファの置き方を工夫したり、資源の配置を見直したりすることで、徐々に改善点が見えてきます。加えて、作業の進み具合やバッファの消化率を「見える化」することが重要です。こうすることで、遅れや問題点にすぐ気付き、対応が早くなります。

次の章に記載するタイトル:CPM(クリティカルパス法):最長経路で工期を決める

CPM(クリティカルパス法):最長経路で工期を決める

CPM(クリティカルパス法)は、「プロジェクト全体の中で一番時間がかかる道筋=クリティカルパス」に注目するスケジュール管理の方法です。

CPMの基本的な考え方

プロジェクトには様々な作業が連なっていますが、それぞれには「終わった後でないと次に進めない」というつながりや、逆に同時進行できる部分があります。CPMでは、すべての作業とその関係を図でつなぎ、スタートからゴールまでで一番長い期間を必要とするルート(クリティカルパス)を見つけます。このルート上の作業が少しでも遅れると、プロジェクト全体の完成も遅れてしまいます。

イメージしやすい具体例

たとえば、家を建てるプロジェクトです。基礎工事が終わらなければ壁は作れず、壁ができるまで屋根も無理です。逆に、キッチンの設計とバスルームの設計は同時に進められます。この中の「基礎→壁→屋根」という部分がクリティカルパスだとすれば、ここが遅れると家全体の完成が遅れるので、特に注意して監督します。

スラック(余裕時間)も把握

クリティカルパス以外の作業は、多少遅れても全体の完成には影響しない時間的な余裕(スラック)が生まれます。こうした余裕を理解し、無理のない作業割り当てや人的リソースの調整に役立てることができます。

PERTとの併用方法

CPMは「最短でも最長でもこのくらい掛かる」という確定的な時間見積もりが特徴ですが、前章でご紹介したPERTのように不確実性の高い場合は、CPMと組み合わせて「最悪・最善・標準」の見積もりをセットで管理することで、より現実に近い計画と監視が可能になります。

次の章に記載するタイトル:PPM:全社視点のプロジェクト選択と資源配分

PPM:全社視点のプロジェクト選択と資源配分

PPMとは何か

PPMとは「プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント」の略称で、直訳すると「プロジェクトのかご管理」という意味です。個々のプロジェクト単位ではなく、会社全体の複数プロジェクトを一つの“集合体”として考え、どのプロジェクトを優先すべきかを判断しながら、限られた資源—たとえば予算や人材—を最適に配分していくことが目的です。

日常的な具体例

身近な例にたとえるなら、「家族の1か月の支出計画」に似ています。“食費”“電気代”“レジャー代”など、全部に十分は回せません。どれに重点を置くか、どれを削減するかをバランスよく決めて家計を管理します。PPMも同じ発想で、複数のプロジェクトへのリソースの配分を会社全体の戦略や目的に沿って進めます。

主なメリット

PPMを用いることで、経営方針に合った迅速な意思決定が可能になります。「このプロジェクトは継続/中止すべきか」「新たなプロジェクトに投資できる余力はあるか」といった判断を全社的な視点から行い、組織全体の成果を最大化します。また、似たタイプのプロジェクトの重複や非効率も防げるため、無駄なコストや労力の削減にもつながります。

実践するうえでのステップ

実際には、まずすべての進行中・計画中プロジェクトをリストアップし、それぞれの目的や成果、期待される効果を評価します。その後、経営の判断軸(たとえば売上への貢献度、リスク、戦略との整合性など)に基づいて、優先順位をつけていきます。定期的な見直しも大切で、事業環境が変わったときは素早く方針を変更できる仕組みも必要です。

次の章に記載するタイトル:プロジェクトとプログラムの統合管理

P2M:プロジェクトとプログラムの統合管理

P2Mとは何か

P2M(Project & Program Management)は、個別のプロジェクト管理だけでなく、複数のプロジェクトをまとめて管理する「プログラム管理」まで含めた、日本発の統合的な管理の枠組みです。経済産業省が中心となって策定し、特に日本企業で広がりを持っています。

プロジェクトとプログラムの違い

プロジェクトは、目標を達成するための一時的な活動です。一方、プログラムは複数のプロジェクトを束ね、企業の経営戦略や事業目標と連動して動く大きな枠組みです。たとえば、新商品開発というプログラムがあり、その中に企画や販売準備、生産立ち上げなど個別のプロジェクトが存在します。

P2Mの特徴

P2Mの最大の特徴は、「組織として戦略と現場をつなぐ」点です。目の前の個々のプロジェクトをうまく進めるだけでなく、企業全体の目標やリソース(人・物・金)をどう割り当てるかも重視します。プロジェクトとプログラムの進捗やリスクも合わせて可視化し、優先順位付けや柔軟な調整を行いやすくします。

活用イメージ

例えば、ある大手家電メーカーでは新しい事業領域への進出を決めました。その際、開発、製造、販売、アフターサービスといった複数のプロジェクトをプログラムとして一本化し、経営戦略に直結した形で全体進捗とリソース配分をモニタリングしました。このように、現場の進捗が経営方針に即座に反映され、全体最適化が狙えます。

なぜ今重視されているのか

変化の激しい時代において、限られた資源をどこに集中させるかは企業の成否を分ける課題です。P2Mの考え方を導入すると、一部のプロジェクトだけが突出したり、現場と経営で方針のズレが生じる危険を減らすことができます。

次の章に記載するタイトル:ICB:PM人材のコンピテンシ基準

ICB:PM人材のコンピテンシ基準

ICBとは何か

ICB(Individual Competence Baseline)は、プロジェクトマネジメントを担う人材が持つべき能力基準をまとめたものです。このフレームワークは主に欧州で発展しました。特徴は、「プロジェクトの進め方」ではなく、「プロジェクトマネージャーという人自体の能力や行動」に着目している点です。ICBの考え方は個人の資質・スキル・経験など幅広い項目を含みます。

能力の3つの側面

ICBは、プロジェクトマネージャーが身につけるべき能力を3つのグループに分けています。

1. コンテキスト(環境や状況を理解し適応する力)

2. 行動的能力(リーダーシップや交渉などの行動面)

3. テクニカル能力(計画やリスク管理など技術的側面)

例えば、プロジェクトの進行中、突然優先順位が変わっても、新しい状況に素早く適応したり、関係者と冷静に調整できる人が求められます。

なぜICBが役立つのか

ICBは「プロジェクトの結果は人が決める」という考え方に基づいています。そのため、組織でPM人材を育てたり、評価する際の指針として有効です。例えば、新人PMの育成プランや能力評価シートを作るとき、このICBの枠組みが活用されています。

具体的な活用例

ある会社では、ICBのリストを活用して、マネージャーがどの部分を伸ばせば良いかを明確にしています。自分の強み・弱みを振り返る材料になったり、年次評価や人材育成の目標設定にも役立っています。

次の章に記載するタイトル:手法の選定基準と実務への落とし込み

手法の選定基準と実務への落とし込み

プロジェクトマネジメント手法を選ぶ際には、どのような場面・要件で何を重視するかがポイントです。それぞれの特徴をつかみ、実際の仕事の中で活かすための視点を整理します。

どんな基準で手法を選ぶか

プロジェクトには、あらかじめ内容やゴールが明確なものと、途中で多くの変更が生じやすいものがあります。計画通り進めやすい場合には、ウォーターフォールやCPM(クリティカルパス法)、ガントチャートといった"計画重視型"が適しています。反対に、要件が変わることが多い環境では、アジャイルやスクラム、カンバンなど、柔軟な対応に強い手法が効果を発揮します。

依存関係や資源配分で選ぶ

タスク同士のつながりが複雑な場合は、PERTやCPMで依存関係とスケジュールの最適化を図ります。一方、人手や設備など、使える資源が限られ競合が強い時は、CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)が役立ちます。

組織全体や標準化を考える場合

複数のプロジェクトを同時に進める会社では、PPM(プロジェクトポートフォリオマネジメント)による資源配分や優先順位付けが重要です。事業戦略とPMをひとまとめにしたいときはP2Mが、プロジェクトマネージャーの能力やスキル基準を明確にしたいときはICB(プロジェクトマネジメント人材コンピテンシ基準)の考え方を活用します。

実務への落とし込み

現場では、まずWBS(作業分解構造)で業務全体を細かく分け、ガントチャートでスケジュールを目で見える形にします。さらにPERTやCPMで工程のつながりや所要期間を検証し、CCPMでバッファ(余裕時間)を設計します。日々の進行管理にはコラボレーションツールを活用し、計画から実行、その後の振り返りまでをしっかり可視化することが成功のポイントです。マイルストーン(節目となる目標日)を明確に決め、チーム全体で共有することも忘れてはいけません。

次の章に記載するタイトル:各手法の適用シナリオ(代表例)

各手法の適用シナリオ(代表例)

ソフトウェア開発の例

新規のソフトウェア開発では、途中で顧客や市場の要求が変わることがよくあります。こうした変化に強いのが「アジャイル」や「スクラム」、さらに「カンバン」といった手法です。アジャイルやスクラムを使うことで、短い期間(スプリント)ごとに計画・開発・見直しを繰り返し、柔軟に対応します。カンバンは作業の見える化や、流れの管理に役立ちます。大きなリリースの節目などでは「ガントチャート」を上位管理に使い、全体の進捗を確認します。

建設・インフラなどの例

建設やインフラ整備、または法規制が厳しい分野では、最初に決まった要件に沿って、きちんとした計画を立てる必要があります。まず「WBS(作業分解構成図)」で作業を細かく分け、「CPM(クリティカルパス法)」で重要な工程と全体の工期を洗い出します。その上で「ガントチャート」で計画を可視化し、進捗を厳しく管理するやり方が有効です。

複数プロジェクトの管理例

限られたリソース(人や時間など)で同時にいくつものプロジェクトを動かす場合には、「PPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)」を使い、どのプロジェクトを優先するかや資源の分配を決めます。それぞれのプロジェクト内では「CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)」により、余裕を持ったスケジュール(バッファ管理)を行うことで、納期遅れを防ぎます。

全社改革など大規模な変革

会社全体をより良くする改革プログラムのような大きな取り組みには、「P2M(プロジェクト&プログラム・マネジメント)」が活躍します。これは複数のプロジェクトを束ねて全体の目的や方向性を揃えるものです。各プロジェクトの現場ではWBSやガントチャート、CPMなども適宜取り入れます。

次の章に記載するタイトル:代表手法のクイック比較表

代表手法のクイック比較表

ここでは、これまで紹介してきた主要なプロジェクトマネジメント手法について、特長や用途を一目で比較できる表を用いて整理します。これまで説明した内容を簡単に振り返りつつ、実際の選定や使い分けの参考にしてください。

| 手法名 | 主な特徴 | 向いている場面 | ポイント |

|---|---|---|---|

| PMBOK | 広範な知識体系、原則重視 | 全体統制・標準化プロジェクト | 総合的ガイドライン |

| WBS | 作業の分解と明確化 | タスク洗い出し、抜け漏れ防止 | 小規模~大規模対応 |

| PERT/CPM | 依存関係・工期の分析 | 工期見積もり、遅延リスク管理 | 手順や関係性が複雑な場合 |

| ガントチャート | スケジュールを視覚的に表示 | 進捗管理、日程の共有 | 表やアプリで簡単運用 |

| カンバン | 進捗や作業量を一目で把握 | 継続的改善、反復的作業 | ホワイトボード活用も効果的 |

| アジャイル/スクラム | 柔軟な対応と短いサイクル | 変化の多い開発、要件未確定 | 少人数チーム、素早い改善 |

| CCPM | 資源制約を考慮しスケジュールを守る | 複数プロジェクトの並行管理 | バッファ管理が鍵 |

| PPM/P2M | 全社規模の選別・最適化 | 複数プロジェクト同時運用 | 企業戦略と連動 |

| ICB | スキル・能力評価の基準 | PM人材の育成や評価 | 人事評価や教育に寄与 |

上記を参考に、自社やチームの状況に合わせて手法を選んでみてください。

次の章に記載するタイトル:実務のチェックリスト

実務のチェックリスト

1. プロジェクト開始前の確認

- 要件がどの程度明確かを把握します。もし不確実な部分が多い場合は、変更リスクにも対応できる柔軟な手法(例えばアジャイル)が向いています。

- 変更が生じやすい領域や過去に多かったトラブル内容を洗い出し、必要な場合はあらかじめ対策を考えておくことが重要です。

2. 手法の選定と初期設計

- プロジェクトの規模や難易度を考えて、適切な管理手法を選びます。たとえば小規模ならガントチャートだけでも、複数のチームや長期の場合はWBSやカンバンが役立ちます。

- WBS(作業分解図)は、作業粒度を揃え、命名のルールを統一します。例えば「設計」「機材準備」など、誰が見ても分かりやすく記載しましょう。

3. スケジュールと進捗管理

- ガントチャートで主要なマイルストーンや作業の依存関係を明示します。

- 定期的に進捗をチェックし、必要があれば都度ガントチャートを更新します。

- クリティカルパス(最も遅れてはならない工程)はPERTやCPMを使い、遅れやすいポイントを早めに把握しておきましょう。

4. リソース競合への対応

- 船員やメンバーが多くのプロジェクトを並行して担当している場合は、CCPMを用いてバッファ設計やマルチタスクの抑制策を検討します。

- プロジェクト間でリソースの割り当てを迷わないために、PPMの視点で業務の優先順位や担当振り分けを明確にします。

5. 複数プロジェクトや大規模案件への拡張

- 企業戦略に関わる複数プロジェクトの同時進行時は、P2Mのアプローチでプロジェクトとプログラムを一元管理します。

- 進捗状況や成果を他部署とも共有する場を設けて、全社的な意識あわせを図りましょう。

6. チームと作業フローの見える化

- 日々の作業状況や課題をカンバンで共有し、チーム全体で課題発見・解決のスピードを上げます。

- 反復的な作業改善や短期間での成果物づくりにはスクラムを活用します。定期的なふり返りで改善点を洗い出すのも効果的です。

7. 変更管理

- マイルストーンの変更や作業範囲の見直しが発生した際は、なるべくシンプルな方法で全員に周知・合意を取る(軽量チェンジ管理)が現実的です。

次の章に記載するタイトル:注意点と最新トピック

注意点と最新トピック

プロジェクトマネジメントの手法について学んでいただいた皆さまへ、最後に実務上で注意すべき点を整理します。

まず重要なのは「手法を柔軟に組み合わせる」という考え方です。現場では、たとえばWBSで作業を細かく分解したうえで、ガントチャートでスケジュールを可視化し、PERTやCPMで納期のリスクを把握するといった流れが実際的です。また、アジャイル開発の現場でもカンバン方式とセットで運用する例が多く、複数の技法を状況や組織文化にあわせて適用しています。このような層別(そうべつ)利用がプロジェクト成功のカギとなります。

また、国際標準のPMBOKガイドに関しては、バージョンによって構成や重視する内容が異なります。特に最近では「プロセス重視」から「原則と価値提供志向(価値を生み出すことへの注目)」へ軸足が移っている点にご注意ください。ガイドラインや手法を形だけ守るのではなく、なぜその工程が必要なのか、成果や価値にどのように結びつくのかを意識的に考える必要があります。

さらに、プロジェクトの規模やリスク・メンバー構成によって最適な手法や管理粒度は変わるものです。すべてを一律に当てはめるのではなく、自分たちの状況を見極めたうえで適切な選択を行ってください。

最後に、時代の変化や組織の成長に応じて、定期的に自分たちが使っている手法を見直す姿勢も大切です。新しい知識やベストプラクティスを柔軟に取り入れながら、よりよいプロジェクト運営を目指しましょう。