目次

はじめに:ゲーム形式だと聞く力はだれでも楽しく伸ばせる

聞く力は、仕事でも日常でも欠かせない大切なスキルですが、意外と「どう鍛えればいいのか分からない」という声が多くあります。結論から言うと、聞く力はゲーム形式でトレーニングすると、誰でも短期間で確実に伸ばすことができます。

ゲームは楽しみながら取り組めるため緊張がほぐれやすく、実践的な対話の中でスキルが自然と身につくからです。

例えば、相手の話を丁寧に受け止める「傾聴力」や、必要な情報を聞き出す「質問力」、仕事で役立つ「ヒアリング力」は、いずれもゲームの流れの中で体験しながら学べます。知識として学ぶだけでなく、すぐに使える形で身につく点が大きなメリットです。

この記事では、聞く力を伸ばすためのおすすめゲームやトレーニング方法を、目的別にわかりやすく整理しています。職場の研修でも、少人数のチームでも、家庭でも活用できる内容なので、自分に合った方法を見つけやすいはずです。

まずは、聞く力を構成する3つのスキルから順に見ていきましょう。

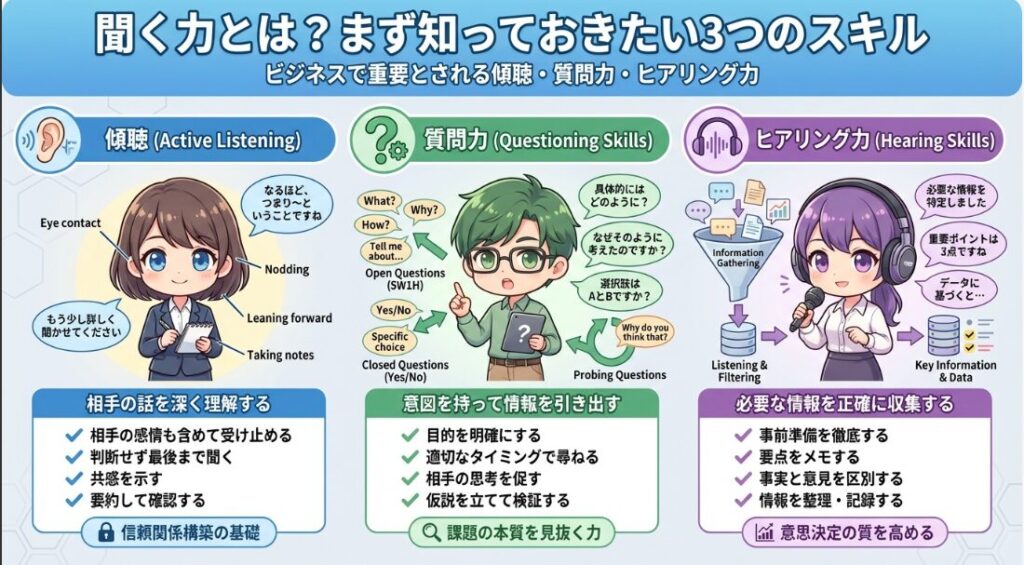

聞く力とは?まず知っておきたい3つのスキル

聞く力がビジネスで重要とされる理由

聞く力は、相手の言葉を正しく理解し、必要な情報を受け取るための基本的なスキルです。特に仕事の場面では、話の意図を誤って解釈してしまうと、作業の手戻りや認識違いにつながることがあります。逆に、丁寧に話を聞ける人は信頼されやすく、相談や依頼もスムーズに進みます。

聞く力が高い人は「相手の本音を引き出しやすい」「会話のズレが少ない」といった特徴があり、結果としてコミュニケーション全体の質が高まる点も大きな強みです。

傾聴・質問力・ヒアリング力の違い

聞く力は一つの能力ではなく、次の3つのスキルが組み合わさって成り立っています。

傾聴(相手の話を受け止める姿勢)

傾聴とは、相手の言葉を評価せず、まず受け止めようとする姿勢のことです。うなずきや相づち、短い復唱など、相手が話しやすい空気をつくることがポイントになります。

質問力(話の深い部分を引き出す力)

質問力は「相手の考えをさらに深める」「気付きを引き出す」ための力です。例えば「どう感じましたか?」「もう少し詳しく教えてもらえますか?」といった質問が会話を自然に広げます。

ヒアリング力(必要な情報を整理して聞き取る力)

ヒアリング力は、目的に合わせて必要な情報をもれなく集めるためのスキルです。営業やインタビュー、打ち合わせの場面で特に求められます。ポイントを整理しながら聞くことで、会話の流れがわかりやすくなります。

ゲームでトレーニングするメリット

聞く力は、知識として学ぶだけでは十分に身につきません。実際に体を動かしながら、対話の中で「使ってみる」体験が必要です。その点、ゲーム形式のトレーニングは非常に効果的です。

ゲームは楽しく取り組めるため集中しやすく、普段は気づきにくい自分の癖や課題にも気付きやすくなります。また、役割分担やフィードバックを取り入れることで、聞く力の成長を実感しやすくなるのも特徴です。

ゲームを使った聞く力トレーニングが効果的な理由

実践形式だと脳が「忘れにくくなる」

聞く力は、頭で理解するだけでは身につきにくく、会話の中で繰り返し使うことで定着していきます。ゲーム形式のトレーニングは、実際のコミュニケーションに近い形で体験できるため、脳が「重要な行動」と認識しやすくなります。

例えば、相手の意図を読み取る場面や、質問を工夫して答えを引き出す場面では、自然と集中力が高まり、学んだポイントが記憶に残りやすくなります。

ロールプレイで相手視点が理解しやすくなる

ゲームには役割があるため、「話し手」「聞き手」「観察者」など、普段とは違う立場を経験できます。これにより、相手がどんな気持ちで話しているのか、聞かれる側はどんな質問を求めているのか、といった視点を理解しやすくなります。

ロールプレイは、普段の会話では気づきにくい「伝わり方の違い」や「表情・仕草の影響」を体感できる点が、聞く力の成長に大きく役立ちます。

楽しみながら身につくことで継続しやすい

聞く力のトレーニングは継続が重要ですが、堅苦しい方法では続きにくいものです。ゲーム形式なら、楽しさを感じながら取り組めるため、職場の研修やチーム活動にも取り入れやすくなります。

特に、ゲームは「気軽に参加しやすい」「笑顔が生まれやすい」といった特徴があり、コミュニケーションの場に良い空気をつくります。その結果、自然と聞く力が向上し、チームの会話が円滑になる効果も期待できます。

聞く力を鍛えるビジネスゲーム

傾聴力を伸ばすトレーニングゲーム

傾聴力は、相手の話を受け止め、安心して話してもらうための基礎となるスキルです。ゲーム形式で取り組むと「自分の聞き方のクセ」や「話し手の気持ちの変化」に気づきやすくなります。

傾聴チャレンジ(相手の話をじっくり聞く練習)

傾聴チャレンジは、話し手・聞き手・観察者の3つの役割で取り組むゲームです。聞き手はうなずき・相づち・要約を使って、話し手が安心して話せるようにサポートします。観察者が良かった点を伝えることで、自分の強みや課題がわかりやすくなります。

聖徳太子ゲーム(複数の情報を整理する練習)

複数の話を同時に聞き、重要なポイントを整理するゲームです。状況把握力が鍛えられるため、会議や打ち合わせで情報量が多い場面でも役立ちます。

質問力・ヒアリング力を伸ばすゲーム

質問力は、話の深い部分を引き出すために欠かせないスキルです。相手の言葉の裏にある意図や気持ちを理解するための「質問の質」を高める練習になります。

ヒアリングチャレンジ(相手ニーズを引き出す練習)

営業の場面を想定し、質問カードを使って相手のニーズを引き出していくゲームです。「どんな質問が効果的か」「どこを深掘りすると良いのか」が体験的に身につきます。

連想クエスト(相手の考えを広げる質問力を鍛える)

連想クエストは、連想を広げながら話を深めるゲームです。相手の発言に関連する言葉を返すことで、自然に話を深掘りできるようになります。

交渉力・合意形成の聞く力を伸ばすゲーム

交渉場面では、相手の希望や背景を理解しながら、双方が納得できる選択肢を探す力が求められます。ゲーム形式でトレーニングすると、実際の交渉でも落ち着いて対話がしやすくなります。

ベストチーム(交渉・譲歩・協調を学ぶゲーム)

行動カードを交換しながら、互いの希望に近づけていく交渉型ゲームです。相手の立場を理解し、最適な提案を考える練習ができます。

価値交換ゲーム(ニーズ把握と相手理解の練習)

自分と相手の価値観の違いを発見しながら、譲り合いや選択の優先順位を学べるゲームです。ビジネスだけでなく、チーム内の信頼関係づくりにも役立ちます。

子ども・初心者向けの聞く力ゲーム

聞く力の基礎は、年齢に関わらず同じです。子ども向けのゲームは、大人の学び直しにも活用できます。

間違い探しゲーム(注意深く聞く練習)

話の中の小さな違いに気づくゲームです。注意力が鍛えられ、会話の聞き漏れが減る効果があります。

メッセージ伝言ゲーム(正確に聞く練習)

一度聞いた情報を次の人に伝えるゲームです。情報の要点を整理してとらえる力が身につきます。

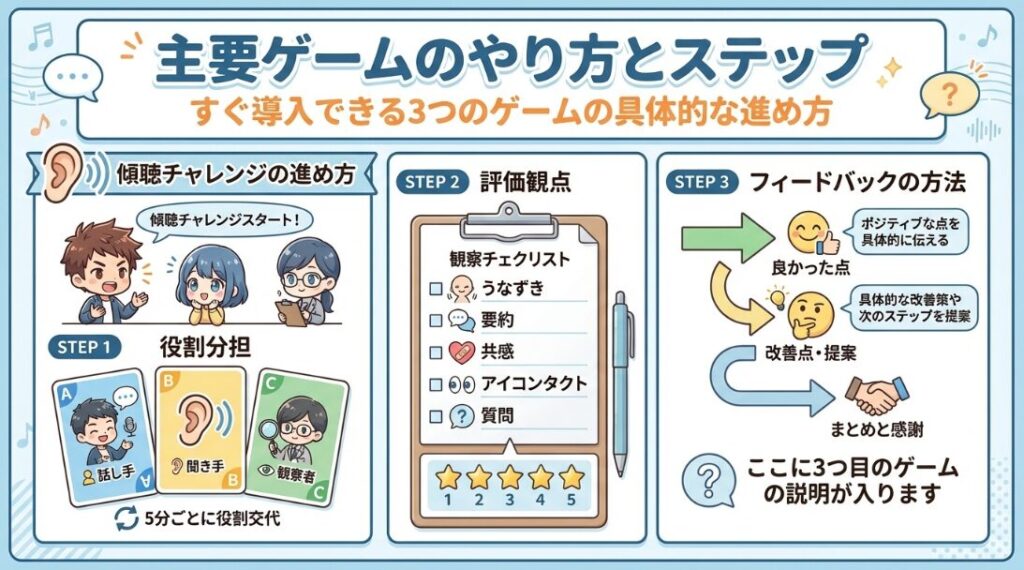

主要ゲームのやり方とステップ

傾聴チャレンジの進め方

傾聴チャレンジは、傾聴力の基礎を実践的に学べるゲームです。話し手・聞き手・観察者という3つの役割を交代しながら進めるため、いろいろな視点から「聞く力」を体験できます。

役割分担(話し手・聞き手・観察者)

- 話し手:日常の出来事や悩みなど、自由なテーマで2〜3分話します。

- 聞き手:話を遮らず、うなずきや相づち、要約を使って聞く姿勢を示します。

- 観察者:聞き手の良かった点や、もっと良くなるポイントを記録します。

この役割を順番に交代しながら進めることで、自分の聞き方の癖や改善点に気づきやすくなります。

評価観点(うなずき・要約・共感)

観察するときは、以下の3つを意識すると振り返りが深まります。

- うなずきや相づちが適切に使われていたか

- 話の要点を短く整理して返せていたか

- 共感の姿勢が伝わっていたか

これらの観点を共有することで、聞く力の成長が実感しやすくなります。

フィードバックの方法

振り返りは、肯定的なコメントから始めるのがポイントです。「聞きやすかった点」を伝えた上で、「もっと良くなるための一言」を添えると、参加者同士の安心感が高まります。

ヒアリングチャレンジの進め方

ヒアリングチャレンジは、相手のニーズを引き出す質問力を磨くゲームです。営業・面談・打ち合わせなど、ビジネスシーンで役立つスキルが身につきます。

カードを使った質問づくり

カードに書かれた情報を手がかりにしながら、相手の状況や希望を聞き出していきます。「どこを深掘りすると適切な提案につながるか」を考えながら質問するのがポイントです。

ニーズを深掘りする質問の型

質問にはいくつかの型があります。

- 事実を確認する質問(例:普段どのように使っていますか?)

- 理由を探る質問(例:なぜその点を重視しているのですか?)

- 未来をイメージさせる質問(例:どんな状態になると理想的ですか?)

これらをバランスよく使うと、相手が気づいていないニーズも引き出しやすくなります。

ベストチームの進め方

ベストチームは、交渉力・提案力・相手理解を高めるゲームです。ビジネスだけでなく、チームビルディングにも活用できます。

交渉の基本ステップ

ゲームは「自分の希望」と「相手の希望」を擦り合わせながら進んでいきます。

- まずはお互いの希望を確認する

- 交換できるカードを探す

- 譲歩できる点と譲れない点を整理する

これを繰り返すことで、相手の立場を理解しながら最適な解決策を探す練習ができます。

互いの希望を理解する対話のルール

交渉をスムーズに進めるためには、次のような対話が役立ちます。

- 相手の発言を否定しない

- まずは目的の共有から始める

- 「なぜそう考えるのか」を丁寧に聞く

このプロセスを体験的に学べるのが、ベストチームの大きな魅力です。

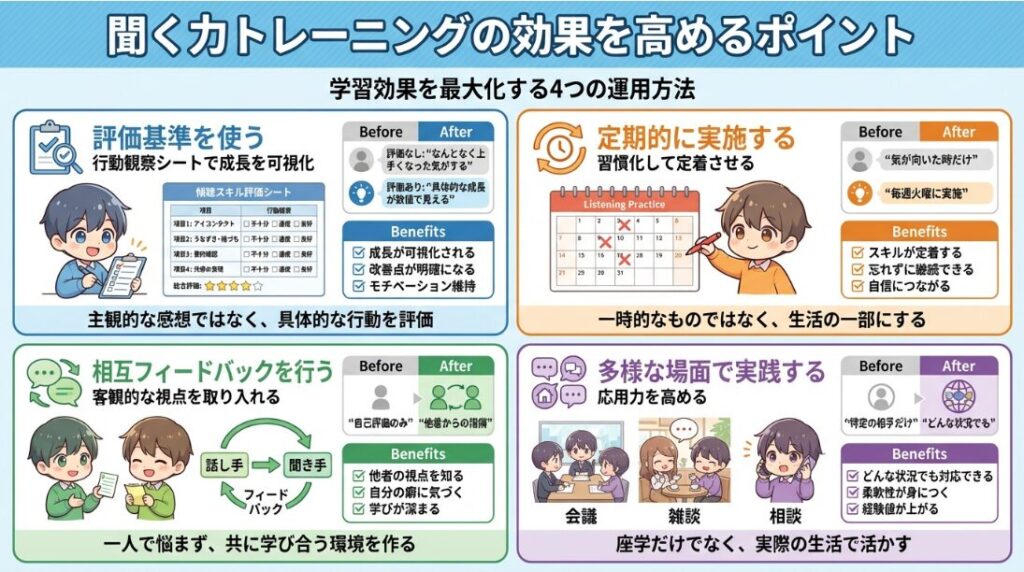

聞く力トレーニングの効果を高めるポイント

評価基準(行動観察シートなど)を使う

聞く力を伸ばすためには、ゲームで体験するだけでなく「どこが良かったのか」「どこを伸ばすべきか」を明確にできる仕組みが必要です。

行動観察シートを使うと、以下のように具体的な視点で振り返りがしやすくなります。

- うなずきや相づちが適切だったか

- 質問が相手の話を深めていたか

- 相手の気持ちを理解する姿勢があったか

評価の視点がはっきりすると、成長を感じやすくなり、次のトレーニングへの意欲にもつながります。

1回だけでなく「定期的に」実施する

聞く力は一度身につけても、使わなければ薄れていきます。月に1回、チームで同じゲームを繰り返すだけでも、会話の癖が整い、聞く姿勢が自然と定着していきます。

継続して行うことで、成長の変化が見えやすくなり、普段の会話でも「相手の意図をつかむ」「質問の質が上がる」といった効果が表れやすくなります。

個人練習とグループ練習を併用する

ゲームはグループで行うものが多いですが、個人でできる練習も取り入れるとさらに効果が高まります。

- 相手の話を要約する練習

- 質問リストをつくってみる

- 相手の気持ちを推測するメモを取る

こうした個人練習と、ゲームのような実践形式を組み合わせることで、聞く力がより早く定着します。

指導者・ファシリテーターの役割が重要になる理由

研修やチーム活動でゲームを導入する際は、ファシリテーターの存在が重要です。進行役がいることで、次のようなメリットがあります。

- ゲームに集中しやすい

- 振り返りの質が高くなる

- 意見が言いやすい雰囲気が生まれる

聞く力のトレーニングは、安心して話せる環境があるほど効果が高まります。適切に場を整えてくれるファシリテーターのサポートは、学びの質を大きく左右します。

研修・チームビルディングでの活用事例

新入社員研修での導入事例

聞く力のゲームは、新入社員研修で特に効果を発揮します。社会人として必要なコミュニケーションの基礎が短時間で身につき、職場での人間関係づくりにも役立つためです。

例えば、傾聴チャレンジを取り入れると、相手の話を遮らずに聞く姿勢が身につき、配属後の業務でも上司や先輩との会話がスムーズになります。また、質問力を鍛えるヒアリングチャレンジは、初めて顧客と関わる職種でも安心して会話できる基礎づくりにつながります。

マネジメント層が聞く力を鍛える必要性

管理職やリーダーにとって「聞く力」は欠かせないスキルです。部下が安心して相談できるかどうかは、上司の聞き方に左右されることが多いためです。

ゲーム形式なら、マネジメント層も気軽に参加しやすく、とっさの場面での反応や質問の癖に気づくことができます。特に、交渉力を高めるゲームは、部下との面談やチーム調整にも活かせる点が魅力です。

チームの心理的安全性づくりにも効果

チームワークの土台となる「心理的安全性」を高めるうえでも、聞く力のゲームは効果的です。メンバー同士が安心して話せる空気をつくることで、意見を出しやすくなり、コミュニケーションが自然と活発になります。

ゲームの過程でお互いの考え方や価値観が共有されると、理解が深まり、チーム全体の関係性が良くなることも少なくありません。結果として、会議がスムーズになる、ミスが減る、といったプラスの効果につながります。

まとめ|ゲームを使えば聞く力はだれでも伸ばせる

「楽しみながら学べる」ことが最大の強み

聞く力は、知識として学ぶだけでは身につきにくいスキルです。ゲームを使ったトレーニングなら、自然な会話の流れの中で体験しながら学べるため、理解が深まりやすく、記憶にも残りやすいのが特徴です。

楽しさがあることで緊張がほぐれ、普段のコミュニケーションでは気づきにくい自分のクセにも向き合えるようになります。続けやすいという点でも、ゲーム形式はとても効果的です。

自分やチームに合ったゲームから始めよう

聞く力と言っても、傾聴・質問力・ヒアリング力など、伸ばしたいスキルは人によって異なります。目的に合ったゲームを選ぶことで、短い時間でも具体的な変化が実感できます。

新入社員研修、チームビルディング、マネジメントの学び直しなど、さまざまな場面で活用できるのも魅力です。まずは試しやすいゲームから取り入れて、少しずつ聞く力を磨いていきましょう。