目次

はじめに

マネジメントレビュー報告書をどう書けば良いのか、うまく整理できない……そんなお悩みはありませんか?

本記事は、ISO9001を中心としたマネジメントシステムにおけるマネジメントレビュー報告書の作り方をやさしくまとめたガイドです。

すぐに実務へ活かせるよう、基本構成や審議項目の考え方、書き方のコツ、具体例、そしてPマークなど他のマネジメントシステムへの応用も取り上げています。

記事の最後でテンプレートをダウンロードできます。

最後まで読んで必要であればダウンロードしてください。

本記事の目的

・マネジメントレビュー報告書の作成手順を明確にすること

・審議すべき項目と記載の押さえどころを具体例で示すこと

・報告書を品質改善へつなげる方法を紹介すること

対象となる方

・品質管理やマネジメントレビューの担当者

・初めて報告書を作成する方

・既存の様式をより良くしたい方

この記事を読むことで、報告書の「型」をつかみ、迷わずに作成できるようになります。

次の章では、構成や書き方のポイントを順番に解説していきます。

報告書の基本構成

まずは目的をひとこと

冒頭では、マネジメントレビューや会議の目的をシンプルに一文で書きます。

例として、「品質目標の進捗を確認し、改善の方向性を決めるため」など、何のための場なのかが伝わる内容 にしましょう。

日時・場所・参加者・議題を整理

次に、基本情報をまとめます。

・日時

・場所(オンラインなら接続方法)

・参加者(役職も添えると親切)

議題は番号を付けて一覧にすると、

「どんな内容を話したのか」がひと目で分かります。

審議内容のまとめ方(ISO9001の9.3.2を参考にした例)

品質目標の達成状況

目標値と実績を並べて示します。

例:不良率 目標2% → 実績2.5%(原因と今後の対応も添える)

リスクや機会の確認

新しく見えてきたリスクやチャンス、その対応(担当者・期限)を書きます。

内部監査の振り返り

指摘事項や改善の進み具合を、要点だけまとめます。

顧客満足や苦情の状況

満足度の結果や苦情件数、その対応状況を整理します。

外部環境の変化と対応

法改正や取引先の変化など、影響と対応の方向性を書きます。

まとめと次のステップ

最後に、改善策や必要なリソース(人・時間・予算)をはっきりさせます。

「誰が・いつまでに・何をするか」

を決め、次回レビューの日程やフォロー方法も触れておくと親切です。

書くときの小さなコツ

・結論や必要な行動は先に書くと伝わりやすくなります。

・アクション項目は「やること/担当者/期限」の形でそろえると迷いません。

・データや監査結果、顧客の声などは資料として添付しておくと裏付けになります。

審議項目の詳細(ISO9001項番9.3.2)

前回レビューの取り組み状況

前回のレビューで決めた対策や改善活動が、どこまで進んだかを確認します。

実施日・担当者・結果の有無を示し、未完了のものがあれば理由と今後の対応を書き添えます。

例:教育計画が未実施 → 担当者の変更と新しいスケジュールを設定。

外部・内部の課題(ISO 4.1の視点)

事業環境の変化や利害関係者の動き、社内プロセスの課題を整理します。

具体的には、外部では納期短縮の要求、内部では設備故障の増加などが例として挙げられます。

ここでは、どの程度の影響があるのか、いつまでに対応するのかを明確にします。

顧客満足と苦情対応の状況整理

顧客アンケートの結果や苦情件数、原因分析を共有します。

そのうえで、再発防止策と効果をどう測るか を示します。

例:クレーム削減率、返答までの時間など、測定指標があると分かりやすくなります。

目標達成度と内部監査の結果

品質目標ごとに、どこまで達成できたかを数値で示します。

内部監査で見つかった不適合や改善点、その是正処置の進み具合も報告します。

課題には優先順位を付け、どれから取り組むかを議論します。

資源の妥当性と改善の必要性

人員、設備、教育、インフラといった資源が十分かどうかを評価します。

追加が必要な場合は、理由と期待できる効果 をセットで示しましょう。

継続的改善の機会

プロセス改善や効率化案、新しい技術の導入など、改善のチャンスを取り上げます。

小さなPDCAから始められる提案(試験導入やパイロット実施など)を示すと、実際の行動につながりやすくなります。

書き方のコツとポイント

まずは見やすさを意識する

数値やグラフを使い、変化がぱっと分かるようにすることが大切です。

例として、「月ごとのクレーム件数の推移」「工程別の不良率比較」などが効果的です。

軸や単位を明示し、必要に応じて短い注釈を入れると理解が進みます。

箇条書きと表を使い分ける

要点整理には箇条書き、比較や推移を示すときは表が便利です。

箇条書きは「事実 → 原因 → 影響」の順でまとめると、すっきり伝わります。

決定したこと(アクション)は具体的に

行動内容は、誰が・いつまでに・何をするのか を明確に書きます。

例:

・担当:品質管理部 A

・期限:次回審議会まで(30日以内)

・内容:工程Bの検査項目を追加し、サンプルを毎日10件確認する

専門用語はやさしく扱う

専門用語は、初めて出てくるときに短い説明を添えると親切です。

経営層や他部署にも伝わる表現を意識しましょう。

読み手を意識したまとめ方

まず結論を書き、その後に理由やデータを添えると読みやすくなります。

図表にも短い説明を添えておくと、流し読みでも要点が理解できる仕上がりになります。

具体的な報告書記載例(サンプル構成)

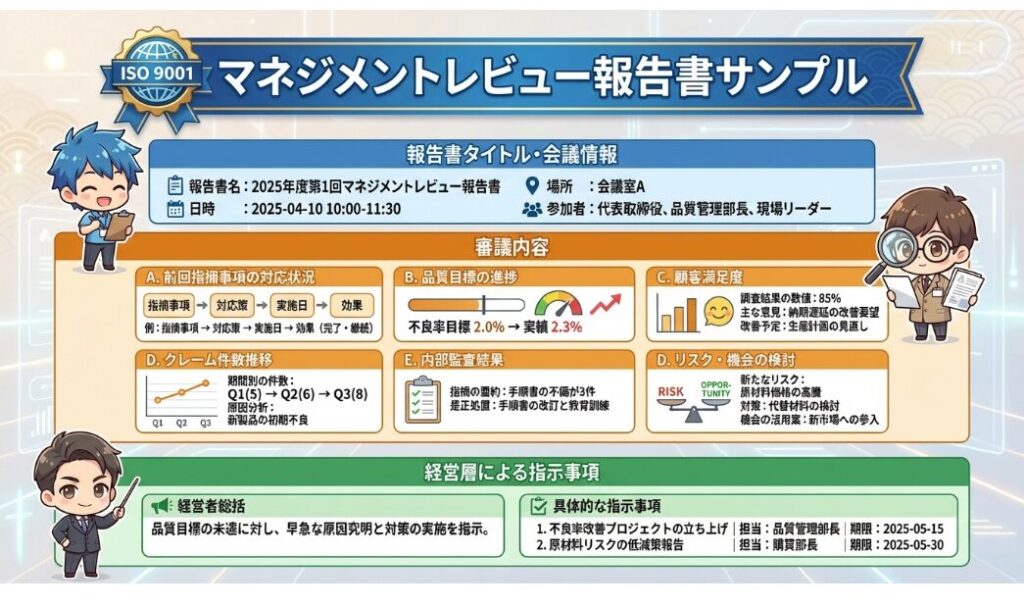

以下は、実務で使いやすいマネジメントレビュー報告書のサンプル構成です。各項目で記載すべきポイントを具体例とともに示します。

- 報告書タイトル・会議情報

- 記載内容:報告書名、開催日時、場所、参加者(役職名含む)。

例:2025年度第1回マネジメントレビュー報告書/2025-04-10 10:00-11:30/会議室A/参加:代表取締役、品質管理部長、現場リーダー。

審議内容

- 前回指摘事項の対応状況:指摘事項、対応策、実施日、効果の判定(完了・継続)。

- 品質目標の進捗:目標値と実績(例:不良率目標2.0%→実績2.3%)。

- 顧客満足度:調査結果の数値と主な意見、改善予定。

- クレーム件数推移:期間別の件数と原因分析。

- 内部監査結果と改善提案:指摘の要約と是正処置。

リスク・機会の検討:新たなリスク、対策、機会の活用案。

経営層による指示事項

- 内容:承認された改善案、配分する予算・人員、優先度、実施期限。

例:検査機器更新を承認、予算50万円、実施期限6月末。

次回開催予定・担当者

- 日時候補、担当部署・責任者、次回の審議予定事項(重点検討テーマ)。

- 例:次回2025-07-15/品質管理部(担当:山田)/審議予定:不良低減の進捗報告。

この構成をテンプレート化すると、会議記録が一貫して分かりやすくなります。

成功事例:報告書を活用した品質向上

製造業のケース

クレーム件数と原因を報告書で整理し、経営層が改善に必要な予算を付けられる仕組みを整えました。

原因を分類し、優先順位を決めたうえで、短期・中期の改善計画を立てて実行しています。

その結果、半年でクレーム率が約50%減少した取り組みです。

ここでのポイントは、数字で状況や成果を示すこと、そして改善の進み具合を定期的に振り返ることでした。

建設業のケース

施工品質向上プロジェクトを、マネジメントレビューの「毎回扱う議題」として設定した例です。

毎回のレビューで、進捗・課題・対策の実施状況を記載し、その内容を現場の標準手順に反映しました。

教育とチェックリストの活用を組み合わせることで、手戻りやミスが大きく減っています。

サービス業のケース

顧客アンケートの結果や良い対応事例を報告書にまとめ、経営層から労いのメッセージを添えました。

優れた対応は社内で共有し、表彰制度にもつなげることで、社員の前向きな顧客対応が促進されました。

成功事例に共通するポイント

・数値化: 現状や成果を数字で示すこと

・定例化: レビューのタイミングや頻度を決めて続けること

・経営層の関与: 予算や方針を速やかに決めること

・可視化: 改善の進み具合を見える形にし、関係者へ共有すること

報告書は記録のための書類ではなく、改善を動かすための道具です。

誰が・いつまでに取り組むのかを明確にし、次回のレビューで必ずフォローアップすることが大切です。

Pマーク・個人情報保護のマネジメントレビュー例

マネジメントレビューの目的

個人情報保護の取り組み状況を経営層にわかりやすく伝え、改善の方向性や指示を得る場です。

ここでは、実務でそのまま使えるインプット・アウトプットの考え方と記載例を紹介します。

レビューのインプット(報告内容)

- 前回レビューの結果と処置の進み具合

(例:是正処置の完了率や残っている課題) - 外部・内部の変化

(法制度の改正、取引先からの要求、組織変更の影響など) - 個人情報保護のパフォーマンス

(苦情件数、漏えい件数、対応時間など) - 不適合と是正処置の状況

(原因と再発防止策を含めて整理) - 監査結果

(内部監査や外部監査での指摘事項) - 目的やKPIの達成状況

- リスクアセスメントと改善機会(優先順位付き)

各項目は、数値や期日、担当者を明記して具体的に記載します。

例:

「苦情3件(うち1件は処置済み/対応完了 2025-04-10/担当 A)」のように整理すると伝わりやすくなります。

レビューのアウトプット(決定事項)

・改善の機会とその優先順位、実施期間

・システム変更や規程改定の必要性

・教育、監査、システム投資などの資源配分

・新たな目標の設定と責任者の指定

・期限を定めたフォローアップの指示

議事録の簡単な例

・前回処置状況:未解決2件(担当 B、期限 2025-06-30)

・監査指摘:ログ管理強化を依頼(IT 部、3か月以内)

・新 KPI:対応時間を平均 48 時間へ短縮(CS 部)

フォローアップのポイント

担当者・期限・確認方法を明確にし、次回のレビューで実行状況を確認することが大切です。

まとめ・作成時の注意点

報告書のねらい

審査員や経営層が読んだときに、「不足がなく、内容が整理されている」と感じられる報告書を目指します。

ISO 9.3.2 の審議項目を漏れなく取り上げ、決定事項と実行計画を明確に示すことが大切です。

網羅性のチェック

品質方針の適合性、目標の達成度、リスク対応、改善の機会など、

審議項目を一覧にして、現状と評価、必要な対応を簡潔にまとめます。

チェックリストを使うと、抜け漏れを防ぎやすくなります。

決定事項と実行計画の書き方

行動内容は、誰が・いつまでに・何をするのか を明確にします。

例:不良率改善 →

担当:品質課長・田中

期限:2025/06/30

内容:原因分析と対策の実行

見える化を活用する

数値や傾向は、表やグラフにすることで経営層に伝わりやすくなります。

背景が伝わるように、事例や簡単な要約を添えるとさらに効果的です。

配布・説明と記録を忘れずに

報告書は関係者へ配布し、説明や質疑応答の場を設けましょう。

議事録とアクション履歴を残し、次回レビューで確認できる状態にしておくことが重要です。

チェックリスト

・ISO 9.3.2 の項目を取り上げているか

・「誰・いつ・何」を明記しているか

・証拠となるデータやグラフを添付しているか

・フォローアップ方法が決まっているか

報告書は「作って終わり」ではなく、改善を動かすための大切な道具です。今回ご紹介したポイントを意識しながら、次のレビューにつながる伝わる報告書づくりを進めていきましょう。

テンプレートをダウンロードする