目次

はじめに:PMBOKガイドとは何か

PMBOKガイドは、プロジェクトを成功に導くための知識や手法をまとめた文書です。アメリカの非営利団体であるPMI(Project Management Institute)が策定しています。PMBOKとは“Project Management Body of Knowledge”の略で、直訳すると「プロジェクト管理知識体系」です。

このガイドでは、計画の立て方や実際の作業の進め方、進捗の把握や問題が起きた際の対応方法など、プロジェクトを円滑に進めるためのポイントが整理されています。たとえば新しい商品を作る、システムを開発する、大規模イベントを開催する、といったプロジェクトで幅広く活用されています。

PMBOKガイドは、世界中で共通の標準として使われていることが特徴です。企業や業界だけでなく、IT、建設、製造など領域を問わず参考にされています。また知識や手法は、実務の中で「使える」ものとしてまとめられていて、現場で働く人々の知恵や経験が反映されています。

さらに、PMBOKガイドを活用することでプロジェクトの進め方が統一され、関わるメンバー同士の認識違いが減ります。これにより、計画から完了までスムーズにプロジェクトが進みやすくなるのです。

なお、PMBOKガイドは時代の流れや実務知見の変化に対応して、たびたび改訂されています。現場で分かる言葉や具体的な例も多く、はじめて手に取る人にも理解しやすい内容になっています。

この記事でわかること

- PMBOKガイドの基本構造と国際的な位置づけ

- 第6版で定義された10の知識エリアの概要と実践ポイント

- 実務で活かせるPMBOKの活用法とメリット

- PMP資格との関係と学習・研修の進め方

- PMBOK活用時の注意点・限界と主要な出典根拠

PMBOKの位置づけと読み方のポイント

PMBOKはどのような位置づけのものか

PMBOK(正式名称:Project Management Body of Knowledge)は、広く使われているプロジェクト管理のガイドです。日本語では「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」と呼ばれるこのガイドは、プロジェクトを成功させるための体系的な原則や考え方をまとめています。PMBOKは特定の会社や業界だけで使われているものではありません。建設、IT、製造、サービス業など、さまざまな分野で使われています。

このガイドは「必ずこの通りにしなければならない」という教科書ではありません。プロジェクトごとに事情や環境が異なるため、PMBOKは“枠組み”を示して必要に応じて調整する前提で作られています。例えば、規模が小さなプロジェクトには一部のプロセスだけを適用し、大きなプロジェクトには全部を使うなど、柔軟に使える内容です。

PMBOKガイドの読み方のコツ

PMBOKを読むときは、「全部覚えなくては」と気負う必要はありません。まずは、プロジェクト管理とはどんなことを考え、どんな流れで進めるのかという全体のイメージをつかむのが大切です。各章に出てくる“プロセス”や“知識エリア”は、プロジェクトを段階的に管理するヒントが盛り込まれています。

また、用語や流れに慣れるまでは、自分の実際の仕事や身近な例を当てはめながら読むのがおすすめです。例えば「スケジュール管理」というプロセスを、自分の仕事のスケジュール調整に置き換えることで理解しやすくなります。

PMBOKは実務と理論の中間にある資料ともいえます。マニュアルとは違い、解釈や活用方法は読者に委ねられているため、経験や状況に応じて「使える部分から取り入れる」といった柔軟な読み方が効果的です。

次の章に記載するタイトル:10の知識エリア(第6版体系)の全体像

10の知識エリア(第6版体系)の全体像

PMBOK第6版では、プロジェクト管理の知識を10の領域(知識エリア)に分けて整理しています。これらのエリアは、プロジェクトを進めるときに必要な「項目ごとの管理のポイント」と考えるとわかりやすいです。それぞれの知識エリアは、準備から計画、実行、確認、終了までのプロセスと横断してかかわります。以下、各エリアについて簡単に紹介します。

1. 統合マネジメント

プロジェクト全体を見渡して、他の知識エリアのバランスや方針を調整する役割です。たとえば、予定が遅れたときに複数の部分を調整して最適解を出します。

2. スコープ・マネジメント

プロジェクトで「何を作るのか」「どこまでやるのか」をはっきりさせます。要件集めや作業範囲表(WBS)を作って、手戻りを防ぎます。

3. スケジュール・マネジメント

作業ごとの順番や期間を整理し、いつまでに何を終えるのかを明確化します。学校の時間割のようなイメージです。

4. コスト・マネジメント

必要なお金を見積もり、無駄遣いを防ぐようにコントロールします。たとえば、予算を超えないよう日々の支出をチェックします。

5. 品質マネジメント

作ったものが期待通りか、目盛り通りの精度が出ているかを確認します。提出前のダブルチェックのような役割です。

6. 資源(要員)マネジメント

プロジェクトに関わる人や必要な道具(パソコンや機材など)を確保し、適切に割り当てます。例えば、どの班にどのメンバーが入るかを決める作業です。

7. コミュニケーション・マネジメント

関係者に必要な情報を、正しく伝える工夫をします。定期的なミーティングや報告書作りなどがこれにあたります。

8. リスク・マネジメント

予期せぬトラブルを未然に防ぐ管理です。たとえば、遅れや予算超過が起きそうな場合、あらかじめ対策を考えておきます。

9. 調達マネジメント

外部企業との契約や買い物など、プロジェクトに必要なものを外部から調達します。

10. ステークホルダー・マネジメント

プロジェクトに関わる全ての人たち(お客さんや上司など)を特定し、適切に関わってもらうための工夫をします。

これら10のエリアは相互に影響し合いながら、プロジェクト成功の基盤となります。それぞれの項目を意識しながらプロジェクトを進めることで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

次の章では、PMBOKの改訂と実務での見方についてご紹介します。

PMBOKの改訂と実務での見方

PMBOK(ピンボック)ガイドは、プロジェクト管理の世界で広く利用されてきた標準書です。特徴的なのは、業界の専門家たちが議論を重ね、新しい知識や成功例を取り入れて定期的に内容が改訂される点です。これにより、常に最新の実務に対応した内容が提供されるようになっています。

PMBOKの主な改訂点

PMBOKガイドはこれまでに何度もアップデートされています。たとえば、第6版では「10の知識エリア」と「プロセス群」という体系が整理され、多くの現場でこの枠組みが今も勉強や仕事の基本になっています。しかし、改訂ごとに内容や用語、記述方法が見直されるため、古い版で学習した方は時々最新の情報を確認することが重要です。

現場での柔軟な活用

PMBOKガイドは、「正解がひとつ」と決めつけて強制するマニュアルではありません。プロジェクトの規模や業種、社内ルールによって、その内容は柔軟に取り入れることが推奨されています。例えば、大規模な情報システム開発と、小規模な商品企画では、使える知識やプロセスが大きく異なることがあります。ガイドに書かれていることを全て守るのではなく、自分たちの仕事や現場に合うように工夫して使うことが大切です。

現在も重視される知識エリア

最新の改訂によって構成や名称が変わることはありますが、第6版で整理された「10の知識エリア」は、今でも学習や実務上の基礎となっています。プロジェクトで起きる課題の全体像をつかみやすいため、多くの企業や学習者が継続してこの枠組みを重視しています。

次の章では、PMBOKを実務で活用するメリットについて解説します。

実務活用のメリット

PMBOKガイドを実際の業務に活用すると、さまざまなプラス効果が期待できます。ここでは、具体的なメリットについてわかりやすくご紹介します。

抜け漏れ防止でプロジェクトを網羅的に管理

PMBOKガイドの考え方を参考にすると、プロジェクトの計画段階から完了までを体系的に管理できるようになります。やるべき工程や必要な手順をリストアップできるため、重要な作業の抜けや漏れを防ぎ、スムーズなプロジェクト推進が実現します。

用語とフレームワークの共通化

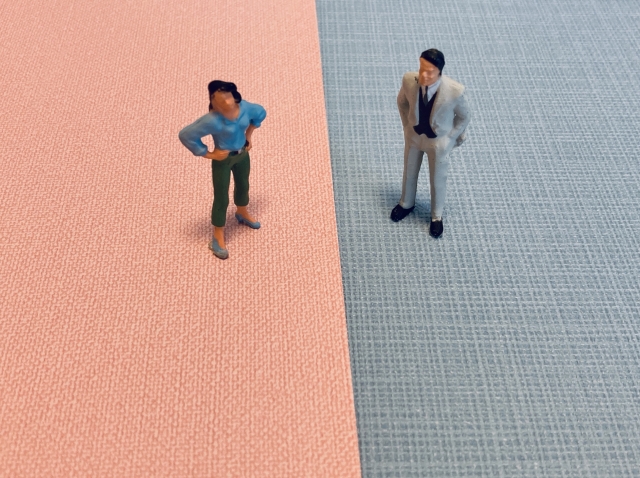

プロジェクト管理に関わる人々の間で、言葉や考え方を共通にできます。たとえば「リスク」や「成果物」などの言葉の意味を全員が共通認識できるようになり、コミュニケーションのズレを減らします。

リスクに強くなる

PMBOKガイドはリスク管理手法も体系的にまとめています。これをもとに、起こりそうなトラブルを事前に洗い出し、対応策を考える習慣が身につきます。計画段階でこの考え方を取り入れることで、トラブル発生時にも落ち着いて対応できます。

関係者間の合意形成がスムーズ

プロジェクトには複数の関係者が関わりますが、PMBOKのガイドラインを参照することで、役割分担や進め方を明確に話し合えます。メンバー同士、さらにはお客様とも認識の違いが生まれにくく、合意を得やすくなります。

再現性のあるマネジメント基盤の構築

プロジェクト終了後も手順や成果を振り返ることができ、次のプロジェクトでも成功パターンを活用できます。これによって継続的な改善が可能となり、組織全体のマネジメントレベル向上にも貢献します。

IT・ソフトウェア開発での役立ち方

ITやソフトウェア分野でもPMBOKが役立ちます。工程ごとの管理や、トラブル時のリスク対応方法が明確になるため、複雑な開発プロジェクトにも強くなります。

次の章では、10の知識エリアの実践ポイント(抜粋)についてご紹介します。

10の知識エリアの実践ポイント(抜粋)

PMBOKで示される「10の知識エリア」は、プロジェクトを効率的に進めるための指針です。ここでは、実践で特に役立つポイントを抜粋して紹介します。

統合マネジメント

変更要求が発生した際は、「統合変更管理」という仕組みを活用し、関係者が一元的に情報を把握できるようにします。これにより、変更の全体への影響を素早く評価し、混乱を防ぐことが可能です。例えば、予定が変更になった場合でも、全員が最新情報を把握できる環境をつくることが大切です。

スコープマネジメント

最初にプロジェクトで達成すべきことや要望(スコープ)をしっかり聞き取り、細かい作業の分解図(WBS)を作成します。そのうえで「スコープベースライン」として図面のように取り決めておくことで、後から作業内容のズレや手戻りが生じにくくなります。

スケジュール・コストマネジメント

作業工程やコストを見積もる際は、必要な量や人員の制約を踏まえて計画を立てます。「EVM(アーンド・バリュー・マネジメント)」という進捗とコストを同時に管理する手法を使うことで、どれだけ進んでいて、どれだけ予算を使ったかを一目で確認できます。たとえば工事現場の進捗表や家計簿に似たイメージです。

リスクマネジメント

プロジェクトを始める前に、起こりうるリスクや仮定(前提)を棚卸しして洗い出します。その後も定期的にリスクを見直し、必要に応じて対応策を更新していきます。これにより予期せぬトラブルを未然に防ぎやすくなります。

ステークホルダーマネジメント

関係者の利害や影響度を整理して地図のようにまとめると、誰にどれだけ注意を払うべきかが分かりやすくなります。コミュニケーションを始める前に、誰にどんな情報を、どのタイミングで伝えるかを明確にしておくことが成功のカギです。

次の章に記載するタイトル:研修・学習の進め方

研修・学習の進め方

研修体系の主な3つの系統

PMBOKを取り入れた研修や学習は、大きく3つの系統に分かれることが多いです。

- テクニカル(プロセス・ツール習得)

- リーダーシップ(チームや関係者のまとめ方)

- ストラテジー(事業戦略や業務全体の視点)

たとえば、プロジェクトで実際に作業を進めるうえでは手順やツールの理解が不可欠です(テクニカル)。一方、メンバーをまとめたり意思決定を行うにはリーダーシップが求められます。また、事業全体の方向性の中でプロジェクトを位置付けて考えるためには、ストラテジーの力も重要です。

効率的な学習計画の立て方

ご自身の目的や現状に応じて、どの系統を重点的に学ぶかを決めると良いでしょう。たとえば、未経験や入門段階ならテクニカルの基礎をしっかり学びます。すでに業務に携わっている場合は、リーダーシップやストラテジーを段階的に強化すると実務に役立ちます。

具体的な学び方としては、

- テキストや参考書で体系的に基礎知識を理解する

- ケーススタディやロールプレイで実践的な体験を重ねる

- グループディスカッションやフィードバックで多様な視点を得る

などがあります。

PMBOKガイドを使った学び方

PMBOKガイドの体系に沿って学習を進めると、プロジェクトの「流れ」や「全体像」がつかみやすくなります。また、知識エリアごとに順を追って身につけることで、現場で直面する様々な課題に対応しやすくなります。学習の進度に合わせて身近な業務への適用を試みることも効果的です。

次の章に記載するタイトル:PMP資格との関係

PMP資格との関係

PMP資格(Project Management Professional)は、プロジェクトマネジメントの専門能力と知識を証明する国際的な資格です。PMP資格は、アメリカ合衆国のPMI(プロジェクトマネジメント協会)が認定するもので、世界中で高い評価を受けています。

PMP資格とPMBOKの関係

PMP資格を取得するためには、PMBOKガイドに基づいた知識を身につけていることが求められます。試験の内容はPMBOKの定義やプロセス、実践に基づいており、最新版の知識体系が用いられます。つまり、PMBOKをしっかりと理解することが、PMP資格取得の第一歩となります。

PMP資格取得のメリット

PMP資格を持っていると、プロジェクトマネジメントのスキルを国際的に認められることになります。転職やキャリアアップの際にはアピールポイントになり、多くの企業がPMP資格保有者を高く評価しています。また、資格取得の過程でPMBOKの知識や実践的なスキルを体系的に学べるため、日常業務にも役立ちます。

資格取得までの概要

PMP資格を取得するには、実務経験や所定の研修受講、試験合格などの要件があります。試験は選択式で、幅広い知識とプロジェクト経験が必要です。詳細はPMP資格の公式ページや解説記事で確認できます。

次の章に記載するタイトル:補足:入門者へのガイド

補足:入門者へのガイド

PMBOKガイドへの第一歩

PMBOKガイドは初学者にとって専門用語が多く、最初は難しそうに感じるかもしれません。しかし、要点を押さえれば「プロジェクト管理の教科書」として役立つ内容です。特に10の知識エリアごとの役割を理解することが、基礎的な学びの第一歩となります。

10の知識エリアを身近なたとえで理解する

10の知識エリアは、プロジェクト管理を「棚」に見立て、それぞれに必要な道具や資料を整理するイメージが有効です。

例えば、「スコープ管理」はプロジェクトでやるべきことや範囲を明確にするための棚です。「リスク管理」はトラブルになりそうなことを事前に見つけて備える道具箱、「品質管理」は成果物の出来をチェックする工具箱、というように考えてみてください。

WBS(作業分解構成図)の基本

WBS(Work Breakdown Structure)は大きな仕事を小さな作業に分け、不明点や漏れが出ないように整理する手法です。たとえば「引っ越し」をプロジェクトに例えると、「荷造り」「運搬」「新居の準備」などの大きな作業に分け、それぞれの作業をさらに細かく分解して計画します。

これにより、何を・誰が・いつまでに行うべきかが明確になり、プロジェクトの見通しが良くなります。

図や体系図で全体像をとらえる方法

知識エリアやWBSは、文章だけでなく図を使って全体を「見える化」すると理解しやすくなります。たとえば知識エリアを円グラフやマトリクス図で示すと、それぞれがどうつながっているかが一目でわかります。

No.10の記事では、こうした図解を活用して、どんな立場の方でも全体の流れと役割がつかみやすくなるようにご案内します。

次の章に記載するタイトル:この記事の想定読者と活用シナリオ

この記事の想定読者と活用シナリオ

想定読者について

この記事は、これからプロジェクトマネージャーを目指す方、すでに現場で活躍する現役のプロジェクトマネージャー(PM)の皆さま、さらにはプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)や人事部門で研修設計を担当されている方を主な読者として想定しています。それぞれの立場によって、PMBOKガイドが果たす役割や活用方法が変わりますが、どなたでもPMBOKガイドを基礎から体系的に理解し、現場で生かすヒントを得ていただけるよう心がけて構成しています。

利用シーン・活用シナリオ

具体的な活用シナリオとしては、次のような場面が考えられます。

新規PM研修のカリキュラム設計

初心者向けのプロジェクトマネージャー養成研修を企画する際は、PMBOKガイド第6版にある10の知識エリアごとに、計画、実行、監視など各プロセス群に分けてカリキュラムを組み立てる例が多いです。この記事を活用することで、座学・ケーススタディのバランス良い学習プランを立てやすくなるでしょう。プロジェクト標準テンプレートの整備

現場で使うプロジェクト計画書や進捗管理表、リスク登録簿などの標準テンプレートを見直す場合にも役立ちます。PMBOKの知識エリアを参考に「どの要素を加えれば抜け漏れのない管理ができるか」といった観点を整理し、現状のフォーマット改善のアイデアにつなげられます。PMP資格取得学習ロードマップ策定

PMP資格を目指す方が、効率良く学習を進めるロードマップを考える際にも活用できます。どの知識エリアから学び、どのような順序や重点を置けば良いか、受験予定者のレベルや業務経験に合わせて計画をカスタマイズできる情報を盛り込んでいます。

これらの想定読者や活用シナリオを踏まえ、PMBOKガイドをどのように理解し実践へ活かすかを意識してお読みいただけると、より効果的な習得に結びつきます。

次は「参考の主な出典と根拠」(文中で都度引用)についてご紹介します。

参考の主な出典と根拠(文中で都度引用)

この章では、この記事で紹介してきた内容の主な出典や根拠を明らかにします。記事中で触れた用語やフレームワーク、研修の考え方、資格制度の説明の基準について、それぞれどの資料や公式情報を参考にしているかご説明します。

PMBOKガイド(Project Management Body of Knowledge)

プロジェクトマネジメントの基本的な枠組みや、「10の知識エリア」などの体系的な内容は、PMI(Project Management Institute)が発行するPMBOKガイド第6版に基づいています。知識エリアの定義やプロセスの位置付けは、公式ガイドに明記されており、プロジェクト管理の標準とされています。

用語解説・ガイドの概要解説

PMBOKの各用語や定義・目的については、PMI公式HPのFAQや概要解説ページを参照しています。また、PMP資格やPMBOKガイドの活用事例などについても、主要な解説記事から具体例を紹介しています。例えば、プロジェクトの「スコープ」や「リスク管理」などの概念は、公式用語集や認定講座の資料などを根拠として説明しています。

企業研修・学習推奨

「研修・学習の進め方」については、大手企業のプロジェクト管理研修プログラムや、公開されているPMBOK応用セミナーの教材、またビジネス書や解説記事などを参考にしています。これらは実際に現場でどのように体系を活用するかを知る上で大切な情報源です。

資格解説記事・PMPの位置づけ

PMP(Project Management Professional)資格の説明や位置づけについては、PMI公式ホームページ及びPMP受験ガイドライン、業界メディアによる資格比較記事などを参照しています。それぞれの資格の内容や、PMBOKとの関連性について事実に基づいて解説しています。

次の章に記載するタイトル:注意点・限界

注意点・限界

PMBOKガイドは、プロジェクト管理の体系的な知識をまとめたものですが、その内容はすべての現場やケースにそのまま適用できるわけではありません。ここでは、PMBOKガイドを利用する際に押さえておきたい注意点や限界について解説します。

PMBOKガイドの適用範囲の限界

PMBOKガイドは「ベストプラクティス(優れた標準的な方法)」を集約しています。しかし、個々の組織やチームによって文化や方針、業界のルールは異なります。そのため、ガイドに書かれた通りにすべて実践しようとしても、現場とのギャップや無理が生じやすいです。プロジェクトの特性や組織の状況を踏まえて、必要に応じてカスタマイズすることが大切です。

著作権と情報の引用範囲

この記事はPMBOKガイドの公開情報と解説記事を基に執筆しています。図表や詳細な全訳、細かいプロセスの手順までは掲載していません。また、PMBOKガイド自体にも著作権があり、原典の内容すべてを自由に転載・引用できるものではない点にご注意ください。

実務適用上の注意点

PMBOKガイドを実際のプロジェクトで活用する場合、組織のルール(ガバナンス)やプロジェクトの業界特性(たとえば建設、システム開発など)の影響を強く受けます。現場でよく使われる便利な手法でも、自社のプロセスや要求によっては適合しないケースもあるため、導入前に十分な検討が必要です。

次の章に記載するタイトル:出典からの主要事実の根拠

出典からの主要事実の根拠

PMIによる公式ガイドラインの整備

PMBOKガイドは、米国プロジェクトマネジメント協会(PMI)が発行している公式なプロジェクトマネジメントガイドラインに基づいています。出典として、PMIの公式ウェブサイトやPMBOKガイド第6版が挙げられます。これらではプロジェクトマネジメントの標準的な流れや考え方が書かれており、グローバルで信頼されている資料です。

10の知識エリアの体系化とその意義

PMBOKガイド第6版には、統合・スコープ・スケジュール・コスト・品質・資源・コミュニケーション・リスク・調達・ステークホルダー管理の10の知識エリアが示されています(PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sixth Edition, 2017)。その中心にプロジェクト全体をまとめる統合マネジメントがあることも公式な定義です。

プロジェクト成功との関係・スタンダード性

知識エリアがプロジェクトの成功を支える要素であり、これが世界中の多くのプロジェクト管理で標準になっていることは、PMIの調査(PMI Pulse of the Profession)などで裏付けられています。

研修体系とPMBOKの関連性

PMIは、PMBOKの内容に沿った形でテクニカル・リーダーシップ・ストラテジーの3つの分野に研修や学習カリキュラムを構築することを推奨しています(PMI Talent Triangle)。PMIの公式資料でも、これらの分野にバランスよく学習することが、プロジェクトマネージャーの成長に重要とされています。

PMP資格の国際的な位置付け

PMP(Project Management Professional)は、PMIが提供する資格であり、その出題範囲や学習指針はPMBOKガイドが基盤です。PMPが世界中で認知されている理由も、PMBOKというグローバルスタンダードに基づくプロジェクトマネジメント手法を証明するものだからです。