目次

はじめに

PMBOKに基づくプロジェクトマネジメント計画書の作成方法と実務ポイント

このブログ記事では、「PMBOK」に基づいてプロジェクトマネジメント計画書を作成する方法と、現場で役立つポイントについて分かりやすく解説します。

そもそもPMBOKとは何か、そしてプロジェクトマネジメント計画書の概要や主要な記載項目、実際に作成する際の手順などを詳しく説明していきます。

現場でよくある悩みや注意点も具体例を交えてご紹介しますので、初めての方にも分かりやすい内容になっています。次の章では、PMBOKとは何かについて解説します。

この記事でわかること

- PMBOKに基づくプロジェクトマネジメント計画書の基本構成と目的

- 実務で使える計画書の作成ステップと重要ポイント

- 第6版と第7版の違い・現場での使い分け方

- 成功する計画書に共通する“見直しと合意形成”のコツ

- 実務で役立つ注意点と活用のポイント

PMBOKとは何か

です。

アメリカの「プロジェクトマネジメント協会」という団体がまとめていて、世界中の多くの企業や団体がプロジェクト管理の基準として活用しています。

PMBOKでは、プロジェクトの進行を5つの大きな流れにわけて説明しています。たとえば「最初の準備をする段階」や「実際に作業を行う段階」などです。また、プロジェクトに欠かせない10のポイント(スケジュール管理やメンバーへの連絡、費用の管理など)についても整理されています。

このガイドを使うことで、「どうやってプロジェクトを始めて、計画し、進めていけばよいか」がわかるため、失敗しにくくなります。つまり、PMBOKはプロジェクトを円滑に進めるための道しるべとなるものです。

概要 プロジェクトマネジメント計画書とは

プロジェクトマネジメント計画書の役割

プロジェクトマネジメント計画書は、プロジェクトを円滑に進めるための「全体設計図」ともいえる存在です。この計画書があることで、関係者全員がプロジェクトのゴールや進め方を共通認識として持つことができます。たとえば家を建てる際の設計図のように、「どんな家を、どんな手順で、どれくらいの予算で建てるか」を明確にするイメージです。

どんな内容が含まれるか

計画書には、プロジェクトの目的やスケジュールだけでなく、品質やコスト、担当者の役割分担、作業の進み具合をどう管理するかといった、運営のポイントが幅広く記載されます。具体的には下記のような項目が挙げられます。

- - プロジェクトの目標(何を達成するか)

- - スコープ(範囲)や成果物(具体的な完成品)

- - チーム体制や役割分担

- - スケジュールや納期

- - 必要な予算やコスト管理

- - 品質を守るためのポイント

- - リスクが起きた時の対応策

- - 計画の変更管理方法

簡単なプロジェクトでは要点を絞った短い計画書に、複雑なプロジェクトではより詳細な内容にする、といった柔軟な運用が可能です。

プロジェクトの始まりから終わりまで使う

この計画書は、プロジェクトの開始から終わりまで一貫して使い続けます。始まりの段階で全体像を確認し、進行中は進み具合を見直したり、必要があれば計画を更新します。そしてプロジェクトの終結時には「何が計画通りで、何がそうではなかったか」を振り返る材料にもなります。

作成手順 プロジェクトマネジメント計画書の作成ステップ

プロジェクトマネジメント計画書を作成するには、いくつかのステップを順を追って進めていくことが大切です。ここでは、大まかな流れと具体的な実践ポイントを解説します。

1. プロジェクトの要件・目標の明確化

まず、プロジェクトで達成したい目的やゴールをはっきりさせます。

例えば、ウェブサイトを新しく立ち上げるプロジェクトであれば、「半年以内に新しいウェブサイトを公開し、月間1万アクセスを目指す」といった具体的な成果物や目標を明記します。

この段階で、プロジェクトの範囲(何をするのか、何をしないのか)も整理しておくと、後の工程がスムーズです。

2. リソースの割り当て

次に、プロジェクトを成功させるために必要な人や物をリストアップします。

たとえば、プロジェクトマネージャー、担当者、外部協力会社などの役割を整理し、誰が何を担当するのかを明確にします。

また、必要な予算や機材もこの段階で把握しておきます。簡単な組織図や担当表を作成すると、メンバーも分かりやすくなります。

3. スケジュール策定

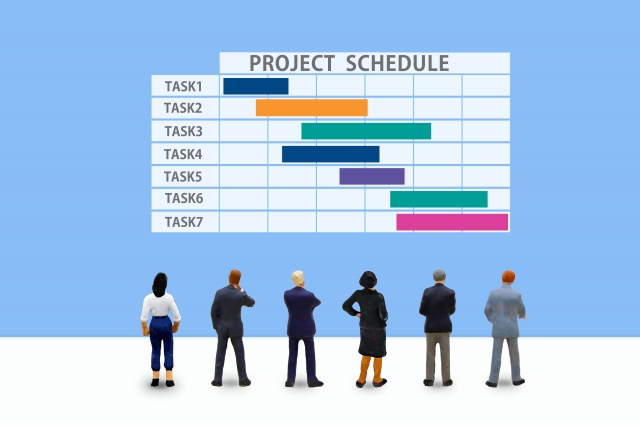

計画書には、いつ・何を・どの順番で進めるかを記載します。

全体の工程表を作り、主要なタスクやマイルストーン(重要な節目となる出来事)に分けます。例えば「3月中に基本設計を完了」「6月末にサイト公開」といったタイムラインを示します。こうすることで進捗管理も楽になります。

4. コスト計画

プロジェクトを進めるうえではお金の計画も重要です。

必要な経費を見積もり、各タスクごとにどれくらいのコストがかかるのかを算出します。また、予算オーバーを防ぐための管理方法も計画書に盛り込みます。たとえば「月ごとに費用をチェックし、予算を超えそうな場合は早めに見直す」といったルールを定めます。

5. リスク管理

万が一のトラブルに備えて、考えられるリスクとその対策を洗い出します。

例えば「納期遅延」「主要メンバーの離脱」など、実際に起こりそうなリスクを想定し、事前の対策や対応フローを書いておきます。事前に準備しておくことで、問題発生時も落ち着いて対応できます。

6. 品質・コミュニケーション・調達・変更管理の計画

最後に、プロジェクトを円滑に進めるためのルールや仕組みをまとめます。

品質をどうやって保つか、関係者がどのように情報共有するか、社外から物資やサービスを調達する場合の流れ、途中で計画変更が発生した場合の手続きなどです。例として、定例ミーティングの開催や、変更内容を必ず書面で報告するルールなどを盛り込むと良いでしょう。

主な記載項目 プロジェクトマネジメント計画書の構成例

プロジェクトマネジメント計画書を作成する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。以下に、PMBOKに基づいた計画書の主な記載項目を具体的に紹介します。

プロジェクト概要

まず、計画書の冒頭にプロジェクトの目的や背景、最終的な目標を書きます。

例えば、「新しいWebサイトを半年以内に立ち上げ、企業認知度を上げる」といった内容です。この部分でプロジェクトの全体像を簡潔に伝えます。

スコープ

次に、プロジェクトで行う作業範囲や、逆に行わない作業(除外事項)を明記します。

例えば、「A商品の開発は範囲に含むが、B商品のリニューアルは対象外」といった具体性が大切です。

スケジュール

スケジュール項目では、作業を細かく分けて整理したWBS(作業分解図)や、全体の流れを可視化したガントチャートを活用します。

これにより、誰が、いつまでに何をするかが明確になります。

組織体制

どのようなメンバーが関与し、それぞれの役割や責任がどう分担されているかを整理します。

簡単な組織図や一覧表を活用すると良いでしょう。

コスト計画

ここでは、プロジェクトにかかる予算や収支計画を記載します。

例えば「総額300万円の予算で、設備費と人件費を分配する」など、内訳も分かりやすく記します。

品質計画

品質の基準と、その検証方法をまとめます。

「納品されたシステムの動作が全て確認できる」「第三者によるレビューを実施する」といった現実的な例が参考になります。

リスク管理計画

リスク管理計画では、予想されるリスク(例:納期遅延、コスト増加)と、その対策案(例:バックアップメンバーの用意、追加予算設定)を書き出します。

コミュニケーション計画

プロジェクト内での報告、連絡、相談のルールや方法を整理します。例えば、「毎週月曜に進捗会議を行う」「メールでの重要事項共有」などです。

調達計画

外部委託や、必要な資材の調達についてまとめます。「外部デザイナーにロゴ制作を依頼する」など、具体的な対象・手順を記載します。

ステークホルダー管理

プロジェクトに関わる全ての関係者を一覧にまとめ、それぞれの立場や利害を整理します。これにより、コミュニケーションの漏れや誤解を減らせます。

変更管理手順

最後に、計画変更が必要になった際の手続きや承認フローを明記します。「変更案は必ずプロジェクトマネージャーが承認」「書面で記録を残す」といった運用ルールが一般的です。

PMBOKバージョンの違いと最新動向

PMBOK第6版と第7版の主な違い

PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)は、長年にわたりプロジェクトマネジメントの標準的なフレームワークとして利用されてきました。2021年にはPMBOK第7版が発行され、従来の第6版と大きく内容が変わりました。

第6版では、プロジェクトを進めるための一連の「プロセス」と、それぞれのプロセスを分類する「知識エリア」が中心です。例えば「スケジュール管理」や「リスク管理」など、10の知識エリアごとにプロセスが細かく定義されています。これにより、作業手順や必要な成果物が明確になり、多くの現場で分かりやすいという利点があります。

一方、第7版は「原則重視型」へと大規模な転換がなされました。プロジェクトを円滑に進めるための12の原則が示され、組織や状況に柔軟に適用できる内容になっています。型に縛られず、現場の独自性や変化への対応力が重視されるようになりました。

現場や教育で求められる知識

しかし、現時点では日本国内の多くのプロジェクト現場や教育機関では、第6版のプロセス・知識エリア体系が依然として主流です。業務で使われる申請書やチェックリスト、研修教材なども第6版を前提に作られていることが多いためです。したがって、これからプロジェクトマネジメントを学ぶ方も、まずは第6版の基本をしっかり理解することが重要です。

最新動向と今後のポイント

今後は第7版で提唱された「柔軟性」や「原則基準」の考え方が徐々に広がると予想されます。すぐにすべての現場が新バージョンに切り替わるわけではありませんが、最新動向にも目を配ることで、変化への対応力を養うことができます。

実務で役立つポイント・注意点

目標設定の重要性と具体的な決め方

プロジェクトマネジメント計画書の作成でまず意識すべきは、目指すゴールを明確にすることです。「売上を増やす」「納期を守る」などの曖昧な表現では、関係者みんなが同じ方向を向いて進むのが難しくなります。例えば、「今期中に新サービスの登録者数を1000人増やす」など、誰もが理解できて後から振り返ってチェックできる目標を立てましょう。

計画書は“生きた”文書

計画書を一度書いて終わりにせず、プロジェクトの進行にあわせて見直したり修正したりすることが大切です。例えば、作業の進み具合が予定と大きく違う場合や、チームに新しいメンバーが加わった場合などは、その都度内容を調整しましょう。「初めに決めたから守る」ではなく「現場の変化にあわせて柔軟に変える」ことで、現実に即した計画書になります。

内容は必要に応じて最適化

プロジェクトの大きさや進め方によって、必要な情報や書き方も違ってきます。小規模なプロジェクトならシンプルな計画で十分ですが、多くの人や部署を巻き込む場合には、役割分担や進捗確認の方法までしっかり明記するのが効果的です。現場の状況にあわせて、無理なく実践できる計画書を目指しましょう。

関係者の合意と習慣化

良い計画書も、関係者が内容を理解し納得しなければ形だけのものになりがちです。作成したあとにチーム全員と話し合い、疑問点や懸念があれば共有・調整することで、計画書が「役に立つツール」になります。また、定期的な見直しや振り返りの場を設け、計画書を活用する習慣をつけると、プロジェクトの成功率はぐんと上がります。

まとめ

本記事では、プロジェクトマネジメント計画書の基礎から実務で役立つポイントまでを解説しました。プロジェクトマネジメント計画書は、プロジェクトを成功させるために欠かせない資料です。PMBOKの体系を参考にしながら、全体像を丁寧に整理し、関係者と共通認識を持つことが重要です。

計画書の作成では、目的やスケジュール、役割分担など分かりやすく記載することにより、万が一のトラブル時にも迅速な対処がしやすくなります。また、実際の運用では状況に応じて柔軟に見直しを行うこと、定期的に内容を点検することが成功のカギとなります。

PMBOKの標準を活用し、計画書を作成・更新することで、チーム全体の信頼感や協力体制が強まり、プロジェクトの品質や成果が向上します。ぜひ今回のポイントを参考に、実際の仕事の現場で役立ててみてください。