目次

- この記事でわかること(主要5点)

- プロジェクトマネジメントにおける「フレームワーク」とは何か

- 代表的フレームワークの全体像

- PMBOKの要点と第7版の潮流

- CCPM(クリティカルチェーン): バッファで不確実性に強くなる

- WBS(Work Breakdown Structure): 作業を「見える化」して抜け漏れ防止

- PERT/クリティカルパス: 依存関係から工期を科学する

- PPM(プロジェクト・ポートフォリオ管理): 経営戦略と投資効果の最大化

- P2M(日本発のプロジェクト/プログラム管理): 複雑・大規模・イノベーションに適合

- ウォーターフォールとアジャイル/スクラム/かんばんの使い分け

- PRINCE2・シックスシグマなど他の選択肢

- フレームワーク選定の実務基準

- 成功させる導入ステップ(現場に落とし込む)

- よくあるつまずきと回避策

- 主要フレームワークの比較表(用途と強み)

- 具体的な導入チェックリスト

この記事でわかること(主要5点)

- フレームワークの意味と必要性

プロジェクトを成功に導く「道しるべ」としての役割を理解できる。 - 代表的フレームワークの種類と特徴

PMBOK・CCPM・WBS・PERT/CPM・PPM・P2M・アジャイル/ウォーターフォールなどの使いどころがわかる。 - PMBOK第7版の最新動向

「手順中心」から「価値と原理中心」へシフトした背景と実務への影響を把握できる。 - 現場での選び方と導入ステップ

プロジェクトの規模・要件・リソースに応じたフレームワークの選定基準と導入の流れが学べる。 - よくあるつまずきと回避策

混乱しやすいポイントや失敗事例を知り、現場で活かせる実践的な対策をつかめる。

プロジェクトマネジメントにおける「フレームワーク」とは何か

プロジェクト成功への道しるべ

プロジェクトの現場では「どこから手を付ければよいのか」「どう進めればミスなく目的を達成できるのか」といった悩みがつきものです。そのようなとき、頼りになるのが“フレームワーク”です。フレームワークとは、プロジェクトの計画、実行、監視、制御、そして完了までの流れや、押さえるべきポイントを整理した道しるべのようなものです。具体的には、工程を分かりやすく区分し、「何を」「いつ」「どのように」実施すべきかを示してくれます。

なぜフレームワークが必要なのか

たとえば、旅行の計画を立てるとき、行き先、交通手段、宿泊先、観光ルートなどを順序立てて決めることで、行動がスムーズになります。プロジェクトも同じです。フレームワークがあることで、進行が見える化し、突発的なトラブルにも対応しやすくなります。また、チームメンバー全員が同じ枠組みを参考にすることで、バラバラな行動や意思疎通のズレが生じにくくなります。

品質と効率を最大化する工夫

フレームワークには「うまく行った方法」の集積、いわゆるベストプラクティスが詰まっています。決められた手順に沿うことで、予期せぬミスや抜け漏れが少なくなり、一定の品質と作業効率を保ちやすくなります。新人からベテランまで誰もが再現しやすいのも大きな特長です。

まとめ

プロジェクトのフレームワークは、成功へのナビゲーションシステムともいえる存在です。正しい道順と方法をチーム全体で共有し、トラブルや目標変更にも柔軟に対応できる、そのベースとなるのがフレームワークなのです。

次の章に記載するタイトル:代表的フレームワークの全体像(俯瞰マップ)

代表的フレームワークの全体像

プロジェクトマネジメントには、多くのフレームワークが存在します。それぞれの特徴や使いどころを知ることで、状況に応じた最適な手法を選ぶことができます。

まず、世界的に最もよく使われている知識体系型のフレームワークとして「PMBOK」というものがあります。これは、プロジェクトを進めるうえでの総合的なガイドブックのようなものです。内容は幅広く、計画、実行、監視、完了まで、ほぼすべてのプロセスをカバーしています。

スケジュールや資源の最適化を重視する場合、「CCPM」や「PERT」「クリティカルパス法(CPM)」が活躍します。例えば、複数の作業が絡み合う建設プロジェクトでは、遅れやすい部分(クリティカルパス)を明確にして、全体の遅延を防ぐことができます。一方で、バッファ(余裕時間)の管理によって、不確実性に強い進め方ができるのがCCPMです。

「WBS(作業分解構成図)」は、プロジェクト内でやるべきことを細かく分けて“見える化”します。これによって、作業の抜けや重複を防ぎ、全体を把握しやすくなります。家庭の引っ越し計画を丁寧にタスクごとに書き出すようなイメージです。

一方で、企業や部署全体で多くのプロジェクトを管理する場合は、「PPM(プロジェクト・ポートフォリオ管理)」や、日本独自に発展した「P2M(プロジェクト&プログラムマネジメント)」のような、戦略と現場をつなぐフレームワークが役立ちます。これらは会社の経営目標とプロジェクト活動の整合性を重視します。

開発手法としては従来から使われてきた「ウォーターフォール型(順序だてて進める方式)」、変化に強い「アジャイル」や「スクラム」、「かんばん」といった柔軟な手法もあります。さらに、「PRINCE2」や「シックスシグマ」のように、欧米発の品質管理を重んじる体系も選択肢の一つです。

このように、プロジェクトの目的や規模、分野によって選べるフレームワークは幅広いのが特徴です。それぞれの概要を理解していると、今の自分の現場にぴったりの方法に素早くたどりつけます。

次の章では、PMBOKの要点と第7版の潮流についてご紹介します。

PMBOKの要点と第7版の潮流

PMBOK(ピンボック)は「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」という名前で、プロジェクト管理を学ぶ上で欠かせない教科書的な存在です。世界中で多くの企業や団体がPMBOKを基準にプロジェクト管理を行っています。

PMBOKの基本とは

PMBOKは、プロジェクトの目標達成に必要な知識・技術・プロセス・ツールを体系立てて整理しています。たとえば計画を立てる、進捗を追跡する、予算やリスクを管理するといった、実際の仕事現場で役に立つ項目がそろっています。特定の業界に偏らないため、IT、建設、製造など幅広い分野で参考にされています。

第7版の変化と特徴

従来のPMBOK(第6版まで)は「プロセス」中心の考え方が基本でした。つまり、『どういうステップで動けばプロジェクトを管理できるか』を詳しく説明していました。ところが第7版からは「価値」と「原理」に重きを置くようにシフトしています。

これは、決められた手順を守るだけでなく、時代や現場に合わせて柔軟に考え、価値を生み出すことが大切という発想です。たとえば、『お客様に最大の満足をどうやって届けるか』や『変化に強いチームをどう作るか』という視点です。

また、第7版は複数の管理手法やテンプレート、さらにアジャイル型など新しいやり方も積極的に取り入れています。これによって、プロジェクトごとにもっと自由に方法を選べるようになりました。

実務で重視される点

現場では、PMBOKに基づいたテンプレートや標準の作業方法をツールで自動化する例が増えています。たとえば進捗チェックやリスク登録をソフトに組み込むことで、誰でも同じ基準で仕事を進められます。

また、1つのプロジェクトにとどまらず、複数のプロジェクトや全社の要員管理といった幅広い視点が重視されています。これは「プログラムマネジメント」と呼ばれ、同時進行の複数案件も一目で把握する工夫です。

次の章では「CCPM(クリティカルチェーン): バッファで不確実性に強くなる」についてご紹介します。

CCPM(クリティカルチェーン): バッファで不確実性に強くなる

CCPMとは何か?

CCPM(Critical Chain Project Management:クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)は、プロジェクト管理の中でも「納期の遅れ」や「計画と実際のズレ」に強い手法のひとつです。従来のやり方では、各作業ごとに“余裕”(バッファ)を見込んでスケジューリングしますが、その分だけ全体の予定が長くなりがちです。CCPMは、この「安全余裕」を各タスクごとにバラバラに持つのではなく、まとめてプロジェクト全体のバッファとして管理し、不確実性への耐性を高める考え方です。

クリティカルチェーンと従来の違い

プロジェクトの中には、どうしても工程が遅れる場合や、予想外の問題が発生することがあります。CCPMでは特に、「リソース制約」と「タスクの依存関係」に注目します。たとえば、同時に必要な人材や設備がひとつしかないとき、そこがボトルネックとなり、全体の進捗に大きな影響を与えてしまいます。この“実際に一番遅れやすい作業の流れ”を「クリティカルチェーン」と呼びます。

従来の方法が作業の順番や所要期間から工程表を作るのに対し、CCPMはリソース(人・機材)の手配や順番を考慮してスケジュールを組みます。これにより、多くの人が関わる大きなプロジェクトでも、遅延を最小限に抑えることが狙えます。

バッファ運用のコツ

CCPMで特徴的なのは「バッファの配置」です。タスクごとに余裕を上乗せするのではなく、一番遅れやすいチェーンの終わり(納期前)に“プロジェクトバッファ”をしっかり置きます。また、重要な分岐点やリソースの切り替わり位置にも「フィーディングバッファ」という余裕を置いて、不確実な事態に備えるのがコツです。

たとえば、開発プロジェクトで3つの部門が同時に作業し、最後にまとめて完成させる場合。それぞれの作業期間プラス余裕を個別に足すのではなく、全体の納期手前にまとめて適切なバッファを取り、途中経過で遅れそうな時は全体バッファの消化量を見て早く対策できます。

CCPMの効果が高いシーン

CCPMは、とくに「複数の人・設備をまたぐ大規模プロジェクト」や「新規性が高い」「遅延による影響が大きい」分野で強みを発揮します。たとえば工場のライン移設、商品開発、建設、ITシステム導入のように、多様な専門チームが同時並行で動くような案件で、バッファを活用することで納期の信頼性と効率アップが期待できます。

次の章では、作業を「見える化」して抜け漏れを防ぐWBSについて解説します。

WBS(Work Breakdown Structure): 作業を「見える化」して抜け漏れ防止

WBSとは何か?

WBS(ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー)は、「プロジェクトに必要な作業や成果物を階層的に分解し、ひと目で分かる一覧表にまとめる方法」です。大型家具を組み立てる際に、説明書が部品ごとに分かれていると分かりやすいのと同じように、プロジェクトも全体像を細かく分けて整理します。これにより、やらなければならないことの「抜け」や「重複」を防げます。

どうやって作る?

WBSはまず完成品や成果物から考え始めます。その後、「この成果にはどんな作業や準備が必要か?」を順番に分解していきます。たとえば「新商品を発売する」プロジェクトなら、「商品開発」「パッケージデザイン」「販促企画」など大きなかたまりに分け、さらに「デザイン案作成」「テスト実施」「広告文案作成」など、細かな作業に展開します。一般的には図や表の形で一覧にします。

WBSのメリット

抜け漏れの防止

どんな小さな作業も分解して書き出すので、後で「アレを忘れていた!」という失敗を減らせます。スケジュールやコストの見積もりがしやすい

作業が細かく明確になることで「どれくらい時間や費用がかかるか」「どの順番でやるべきか」が見えやすくなります。責任分担が明確

「誰がどの作業を担当するか」が分かりやすく、後の混乱も回避できます。

WBSの使いどころ

WBSは単体でも役立ちますが、他のフレームワークと組み合わせることで一層効果を発揮します。たとえば、前章で紹介したPMBOKの計画群を作る際や、次に取り上げるPERTやクリティカルパスなどのスケジュール管理にも不可欠な情報源になります。また、コスト積算やリスクの洗い出しにも使いやすいです。

実践例:社内イベント準備のWBS

たとえば「社員向け交流イベントを行う」場合、WBSで分解すると以下のような作業になります。

- 会場手配

- 参加者リスト作成

- 飲食の手配

- 当日用資料の作成

- 司会進行の決定

このように細かく書き出すことで、見落としを防ぐことができます。

次の章に記載するタイトル:PERT/クリティカルパス: 依存関係から工期を科学する

PERT/クリティカルパス: 依存関係から工期を科学する

PERTとは?

「PERT(パート)」は、複数の作業(タスク)の順序や依存関係を「ネットワーク図」として見える化する手法です。例えば、家を建てるときは「基礎工事→柱立て→屋根工事」という順番があり、どれかが遅れると全体の完成も遅れます。この「どの作業がどれに影響するのか」を図で分かりやすく整理します。

クリティカルパスとは?

ネットワーク図にタスクの所要時間を入れ、一番時間がかかる道筋=クリティカルパス(最長経路)を見つけます。

たとえば、

- 基礎工事(5日)

- 柱立て(2日)

- 屋根工事(3日)

の流れの中で、途中に「窓枠設置(1日)」があっても、もしそれが全体の流れに影響しなければクリティカルパスに入りません。

なぜ重要?

クリティカルパス上にあるタスクは、1日でも遅れると全体の納期も1日遅れます。したがって、ここを重点的に監視することで遅延を防げます。また、工程に余裕がある部分(フロート)を見つけて、人や道具を優先的に割り当てるなど、効率的なリソース配分もできます。

具体例で理解する

例えば、文化祭の準備を考えましょう。「買い出し→調理→盛り付け」の流れがクリティカルパスだとします。この流れ以外の「飾りつけ」や「招待状書き」は、多少遅れても本番には間に合いますが、買い出しが遅れると全てが遅れてしまうので、特に注意が必要です。

どんなときに使う?

PERTやクリティカルパスは、"多くの作業が同時進行し、何が遅れると全体に響くか把握したいとき"にとても効果的です。イベント準備や製品開発、引っ越し作業など、どんなプロジェクトにも応用できます。

次の章に記載するタイトル:PPM(プロジェクト・ポートフォリオ管理): 経営戦略と投資効果の最大化

PPM(プロジェクト・ポートフォリオ管理): 経営戦略と投資効果の最大化

プロジェクトを集約管理するという考え方

プロジェクト・ポートフォリオ管理(PPM)は、個々のプロジェクトをバラバラに進めるのではなく、会社の目標や戦略とつなげて、全体で最適になるよう管理する方法です。例えば、企業が同時に複数の新製品開発やITシステム導入を行う場合、一つだけを成功させても、他が失敗すれば全体の成果が伸びません。PPMは、どのプロジェクトにどれくらいリソースや予算を配分するか、どれを優先して進めるべきかを整理し、会社として「一番効果が高い状態」を目指します。

資源配分と優先順位の決め方

PPMで重要なのは、会社全体の視点で資源配分や優先順位を考えることです。例えば、様々な部署がプロジェクトの予算を要求してきたとき、単に順番に割り振るのではなく、「経営戦略に合致しているか」「費用対効果はどうか」「リスクはどれくらいか」といった複数の観点で比較します。これにより、短期的な利益だけでなく、企業の成長に貢献できる案件に投資を集中できます。

具体的な手法と進め方

PPMの進め方にはいくつかのポイントがあります。まず、プロジェクト一覧を「見える化」して現状を把握します。次に、それぞれのプロジェクトが戦略に貢献する度合いを評価し、投資対効果やリスク、リソースの必要量などを比較します。たとえばIT企業であれば、将来有望な技術開発プロジェクトに優先して人や予算を配分します。また、効果が薄いプロジェクトは中止や見直しを決めることも重要です。

PPMが活躍する場面

PPMは特に、複数のプロジェクトを同時並行で進める大企業や、変化の激しい業界でよく使われます。製造業では新製品開発、IT業界では多様なシステム導入やサービス開発、金融業界では商品開発や投資案件など、様々なケースがあります。コンサルティング会社でも顧客向け提案を管理する際にPPMを活用することが増えています。

PPM導入のメリット

PPMを導入すると、経営戦略に沿った案件選定ができ、無駄なプロジェクトや効果の薄い活動を減らせます。また、全体最適の視点で迅速な意思決定が可能となり、資金や人員の使い方も効率的になります。そして、リスク分散も進みますので、不確実性の多い経営環境でも安定して成果を出しやすくなります。

次の章に記載するタイトル:P2M(日本発のプロジェクト/プログラム管理): 複雑・大規模・イノベーションに適合

P2M(日本発のプロジェクト/プログラム管理): 複雑・大規模・イノベーションに適合

P2Mとは何か

P2Mは、日本で生まれたプロジェクトマネジメントのフレームワークです。正確には「プロジェクト&プログラム・マネジメント標準」といい、特に大規模で複数が連携するようなプロジェクト群や、会社全体に変革をもたらすようなイノベーション推進に向いています。

日本型経営になじむ理由

P2Mは日本の企業文化、それも「全体の連携」や「現場重視」の考え方を取り入れています。たとえば、新しい製品開発を複数の部署が協力して進めるときなどに、各部署の利害やリソースを調整する仕組みを重視します。この特徴が、分業が進む日本の現場にフィットしやすいのです。

具体例でイメージ

・自動車メーカーが新型車を開発し、同時に次世代の電動化や自動運転技術など複数のテーマを同時進行させる企画プロジェクト群

・大企業が全社的なDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための複数のITプロジェクト

これらのように、「ひとつのプロジェクトの枠に収まらない」「複数テーマがぶつかり合う」現場で、P2Mは活躍します。

P2Mの管理のしかた

P2Mでは、単体のプロジェクトだけでなく、それらを束ねる「プログラム」を重視します。「全体目標」を設定し、各プロジェクトを調整しながら、最も効果が高い形にリソースを配分します。つまり、「どれが会社にとって本当に重要か?」を見極めて調整し、成果を最大化するのが特徴です。

P2Mが使える場面

・技術革新や新規事業を全社的に推進するとき

・系列会社やグループ全体で大型企画を実施するとき

・複数部署や多数の関係者が関わる複雑な計画に

このように、容易には型にはまらない案件の進行管理で力を発揮します。

次の章に記載するタイトル:ウォーターフォールとアジャイル/スクラム/かんばんの使い分け

ウォーターフォールとアジャイル/スクラム/かんばんの使い分け

ウォーターフォール型の特徴と適用場面

ウォーターフォールは「要件定義→設計→開発→テスト→運用」と段階的に作業を進める方法です。例えば、住宅建設や大規模な基幹システムの導入など、最初にゴールや仕様が明確で途中変更が少ない場合に向いています。このフレームワークでは全工程を計画し、品質・コストをコントロールしやすい利点があります。一方、後からの仕様変更に弱い点がデメリットです。

アジャイル型・スクラム・かんばんの違い

アジャイルは、要件が不確定でも柔軟に対応できる点が特徴です。短い期間(イテレーション)ごとに成果を出し、改善を繰り返します。例えば、スタートアップのアプリ開発など、途中で仕様や市場ニーズが変わる現場で多く活用されています。

さらに具体的なフレームワークとしてスクラムと、かんばんがあります。スクラムはチームで日々の進捗を確認し、「スプリント」と呼ばれる期間内で成果物を出す形が基本です。一方、かんばんは作業をボードで“見える化”し、同時進行する作業数を制限して、進行の詰まり部分(ボトルネック)を早期に察知します。

使い分けのヒント

ウォーターフォール:

- 最初に要件が決まっている大規模プロジェクト

- 公的機関や規制遵守が重視されるシステム

アジャイル:

- 仕様変更が想定されるサービス開発や新規事業

スクラム:

- チーム内で頻繁なコミュニケーションと段階的成果が大事な場合

かんばん:

- 継続的なタスクフローの改善や、運用・保守の現場

また、近年は規模や現場状況に合わせて、ウォーターフォールとアジャイルを組み合わせたり、PMBOKやPRINCE2といった管理手法とハイブリッドで運用するケースも増えています。どれか一つを選ぶより、現場に最適な“合わせ技”を検討するのが現実的です。

次の章に記載するタイトル:PRINCE2・シックスシグマなど他の選択肢

PRINCE2・シックスシグマなど他の選択肢

PRINCE2とは何か

PRINCE2はイギリスで生まれ、欧州を中心に使われているプロジェクト管理手法です。このフレームワークは、プロジェクトを計画し、運営し、完了へと導くための明確な手順が特徴です。特に「誰が何をするのか」「どの段階で何をチェックするのか」といった役割や責任の分担が明確で、組織が複数のプロジェクトを行う際にも混乱を防ぐことができます。たとえば、大規模なITシステムの導入や公共事業プロジェクトでよく使われています。

シックスシグマとは

シックスシグマはもともと製造業から生まれた品質改善プログラムです。この手法では製品やサービスの品質を高め、ミスや無駄を可能な限り減らすことを目的とします。中心となる考え方は「DMAIC」という5つのステップ(定義・測定・分析・改善・管理)です。各段階でデータや統計を活用して問題点を見つけ、再発防止までしっかり管理します。近年ではサービス業やIT業界にも広がっています。

それぞれの活かし方

PRINCE2は、大きな枠組みと役割の明確化によって、関係者が多いプロジェクトのガバナンスや報告体制をスムーズにしてくれます。一方、シックスシグマはすでに動いているプロジェクトや業務の中で「品質を上げたい」「ミスを減らしたい」ときに部分的に取り入れることが有効です。

組み合わせて使うケースも

いずれも、他のフレームワークと排他的ではありません。たとえば、PRINCE2で全体の管理体制を組み立て、シックスシグマで特定の工程改善に取り組むなど、補助的に併用することができます。目的や課題に合わせ、柔軟に活用する意識が大切です。

次の章に記載するタイトル:フレームワーク選定の実務基準(どれを使うべきか)

フレームワーク選定の実務基準

プロジェクトマネジメントにおいて、「どのフレームワークを使うべきか」は現場の状況によって大きく変わります。ここでは選定のポイントを、具体的な判断基準とともにご紹介します。

1. 要件の安定性と変更頻度

要件が初めから明確で、途中でほとんど変更がない場合は「ウォーターフォール型」が適しています。家の建設や公共インフラなど、最初の設計がしっかり決まっている仕事でよく使われます。

一方、要件が頻繁に変わるITシステム開発や、新商品開発のようなプロジェクトでは、「アジャイル」や「スクラム」が効果的です。短期間で小さく作って試すことで、変化に柔軟に対応できます。

2. 規模と複雑性

関わるメンバーが多い、大規模で複雑なプロジェクトでは、「CCPM(クリティカルチェーン)」や「PPM(プロジェクト・ポートフォリオ管理)」、「P2M(日本発のプログラム管理)」を検討しましょう。たとえば、複数部門の調整や多くの資源配分が必要な場合に有効です。単独で使うだけでなく、プロジェクトごとに適したフレームワークを組み合わせることもあります。

3. 期限・リソースの制約

納期が厳しかったり、使える人やお金に限りがある場合は、「CCPM」や「PERT」でバッファとクリティカルパスの管理を徹底すると、無駄や遅れを早期に発見できます。例えば、建設やイベント運営で使われることが多いです。

4. 経営戦略や投資管理の観点

複数プロジェクトの優先順位を決めたり、投資効果を見ながら全体最適を目指す場合は、「PPM」の導入が必要です。新製品開発のポートフォリオやIT投資全体の管理などが代表的な例です。

5. 組織の成熟度と標準化

プロジェクト管理の知識や仕組みがまだ十分に根付いていない場合や、全社的なルール作りをしたい場合は「PMBOK(第7版)」の原理やテンプレートを活用しましょう。標準化によって経験の浅い人でもプロジェクトを進めやすくなります。

それぞれの特色や現場の状況を総合的に判断して、最適なフレームワークを選ぶことが重要です。

次の章に記載するタイトル:成功させる導入ステップ(現場に落とし込む)

成功させる導入ステップ(現場に落とし込む)

1. 現状診断から始める

まず、プロジェクト現場の現状を詳しく調査します。失敗を生む要因や作業の滞りを発見することが大切です。アンケートや個別ヒアリングで、実際にどこで困っているのかを具体的に洗い出すと良いでしょう。

2. 最小構成を設計する

最初から必要十分な仕組みを整備するのは難しいものです。そこで、まずは一番シンプルな構成から始めましょう。例えば、大きな作業はWBSで細かく分け、前後関係にはPERTやクリティカルパス、進行の遅れ対策としてCCPMのバッファ設計を採用します。開発の現場ではアジャイルのスプリントを入れ、短い期間で区切って管理するのも効果的です。

3. ガバナンスを整備する

働く人やチームの役割分担、何をどこで誰が決めるのかといった「ルール作り」も重要です。PMBOKのガイドラインに沿って、意思決定ゲート(節目の確認ポイント)やリスク・課題・変更の記録のやり方を定めます。これにより、何か問題が発生したときも対応がスムーズになります。

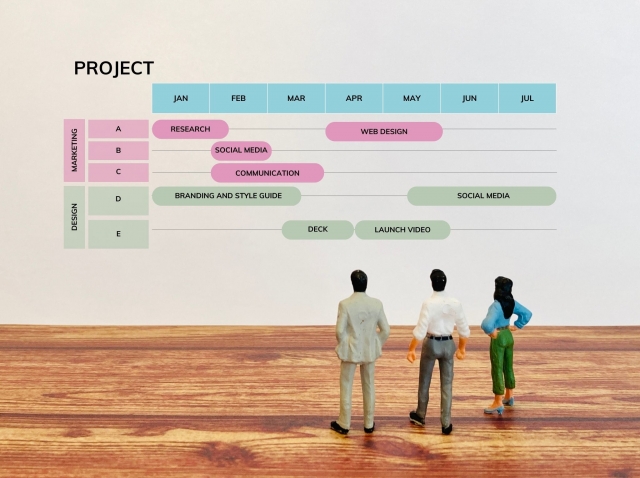

4. 可視化とツールの活用

計画と進捗が一目で分かるように、ガントチャートやかんばんボードなどのツールを使います。人員やリソースの負荷状況もダッシュボードで確認できれば、チーム全体が現状を把握しやすくなります。PMBOK7準拠のテンプレートを併用すれば、進捗レポートや会議資料も統一できます。

5. 継続的な改善を習慣づける

取り組みを一度導入しただけで満足せず、定期的に振り返る「レトロスペクティブ(ふりかえり会)」を行いましょう。現場でうまくいった方法や気づきを共有し、より良い運営方法として標準化することが大きな効果を生みます。

次の章に記載するタイトル:よくあるつまずきと回避策

よくあるつまずきと回避策

フレームワークが多すぎて現場が混乱するケース

さまざまなプロジェクトマネジメントのフレームワークが紹介されていますが、現場で一度に多くを取り入れると混乱が生じやすくなります。たとえば、PMBOKやアジャイル、CCPMといった手法を同時に導入しようとした結果、担当者が何をどのタイミングで行えばよいかわからなくなった例は少なくありません。

このようなときは、現場に必要な最小限の「必須アセット」から始めることが大切です。たとえば「WBS(作業分解図)」「依存関係リスト」「リスク登録簿」「変更ログ」「バーンダウンチャートやガントチャート」などに絞りましょう。これらを確実に運用できるようになってから、徐々に他の要素を拡張していくことが効果的です。

CCPMのつまずき:バッファ管理の誤解

CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)では、バッファがきちんと機能しないケースがしばしば見られます。たとえば、作業ごとの余裕を個々に持たせてしまい、結果として本来まとめて管理すべきバッファが分散すると、全体の遅延リスクを正しく把握できなくなります。

バッファは、プロジェクト全体のリスクを一元的に管理するためのものです。作業単位に細かく割り当ててしまわず、必要な余裕はきちんと集中管理することが大切です。また、クリティカルチェーンの作業は優先度を明確にし、途中で他の業務と並行して進めない(マルチタスクを極力避ける)という運用徹底も重要です。

PPMでありがちな失敗と対策

PMOや経営層がPPM(プロジェクト・ポートフォリオ管理)を始めた際、「プロジェクトの優先順位づけ」だけで満足してしまい、その後の運用が形骸化する問題が発生しています。たとえば、どのプロジェクトにどんな価値を期待しているか(投資仮説)や、それを測るKPI、資源配分ルール、プロジェクトを中止する場合の判断基準(終了基準)があいまいなままだと、成果が見えづらくなります。

PPMを効果的に活用するためには、これらの基準を現場で明文化し、定期的にレビューする運用ルールを作ることが欠かせません。具体的には、四半期ごとの見直しや、評価シートの活用などが役立ちます。

PMBOK7の抽象度への対応策

近年のPMBOK第7版は、プロセスや成果物の具体例が少なく、理解しづらいという声もあります。そのまま導入すると、各担当者が「何をどう作ればよいかわからない」といった事態に陥ることがあります。

こうした場合には、すぐ使える標準テンプレートや、自分たちの業界・職種に合わせた「ドメイン標準」を用意しておくことが有効です。たとえば、要望定義書・進捗報告書・課題管理表など、日々の業務で使う書式をツール化することで、抽象的なガイドラインを現場のアクションにつなげることができます。

次の章に記載するタイトル: 主要フレームワークの比較表(用途と強み)

主要フレームワークの比較表(用途と強み)

主なプロジェクトマネジメント・フレームワークの用途と強み

ここでは、プロジェクト管理でよく使われる主要なフレームワークを一覧で比較し、それぞれの「どんな場面で役立つのか」「どんな強みがあるのか」を簡単にご紹介します。具体的な違いを把握することで、ご自身の現場や課題にあう方法を選びやすくなります。

| フレームワーク | 用途・特徴 | 強み |

|---|---|---|

| PMBOK | あらゆる業種・規模の標準的なプロジェクト管理 | 標準化・ガバナンス・ベストプラクティスの集大成 |

| CCPM | 納期や資源に制約がある時のスケジュール・管理 | バッファ活用で工程短縮、遅延・混乱を防ぐ |

| WBS | タスクの洗い出し、役割分担、見積もれの防止 | 作業範囲の「見える化」と抜け漏れ・ダブりの防止 |

| PERT/クリティカルパス | タスクの依存関係や工程の流れを明確化 | 工期短縮・リスク管理・ボトルネック発見 |

| PPM | 複数プロジェクトの選定・優先順位・経営資源最適化 | 戦略との連動、大規模・多案件の全体最適 |

| P2M | 独自性の高い日本型プロジェクトやプログラム管理 | 大規模・複雑・変革型プロジェクトに対応 |

| ウォーターフォール | 事前計画型、要件が固まっている開発プロセス | 計画通り進めやすく品質が安定 |

| アジャイル/スクラム/かんばん | 変化が多い現場、短い開発サイクル | 柔軟性・迅速なPDCA・コミュニケーション密度が高い |

| PRINCE2 | 欧州中心、標準プロセスと管理成果物を重視 | 明確な成果物・役割・責任で統率 |

| シックスシグマ | 品質向上・工程改善、業務の効率化 | 定量的にムダを排除、品質と業績両立 |

表の各フレームワークは「使いやすさ」「目的」「会社の文化」「メンバーのスキル」などにより最適な選択肢が異なります。また、組み合わせて使うことでそれぞれの強みを引き出すことも可能です。

次の章に記載するタイトル:具体的な導入チェックリスト(すぐ使える)

具体的な導入チェックリスト

実際にプロジェクトマネジメントフレームワークを導入する際、「何が揃っていると“運用できている”と言えるのか」を明確にしておくことが大切です。ここでは、今まで解説してきた主要なポイントについて、現場ですぐ役立つチェックリストとしてまとめます。ご自身のプロジェクトを振り返り、目の前の課題と照らし合わせてみてください。

1. スコープ:WBSで網羅と明確化

- 成果物ごとに作業を具体的に分解できていますか?

- WBSをメンバーみんなで共有できていますか?

- WBSが抜け漏れなく、範囲外の作業が入っていませんか?

2. スケジュール:依存関係とバッファの設計

- 各作業間の依存関係(どちらが先か、遅れるとどこに影響するか)を整理していますか?

- クリティカルパスやクリティカルチェーンを特定しましたか?

- 工程全体や要所に余裕(バッファ)を意図的に設けてありますか?

- 期日に対し現実的な見積もりを立てていますか?

3. リソース:要員管理とマルチタスク対策

- 誰がどの作業を担当するか明確になっていますか?

- 人ごとに負荷や担当スキルが可視化されていますか?(例えば表やツールで見える状態)

- ひとりの人に多くの同時タスクが集中しないよう、業務分配を調整していますか?

4. リスク・変更:登録簿と手順の運用

- 発生しそうなリスクや変更をリストアップ(登録簿)していますか?

- その影響(納期・コスト・品質など)を予め評価できますか?

- 承認や対応を誰が、どの手順で行うか明確ですか?

- プロジェクト開始時点の計画と現状の違い(ベースライン管理)を常に記録・比較していますか?

5. ポートフォリオ:戦略と資源の最適配分

- 複数プロジェクトが戦略と合致して進められていますか?

- プロジェクトごとの優先度や資金配分は明確ですか?

- 定期的なレビューや見直しの機会を実施していますか?

6. 標準化:ツールとテンプレートの活用

- PMBOK第7版の原則や標準に沿った管理方法を使っていますか?

- テンプレートやツールを使って全員で情報を一元化していますか?

- ナレッジ共有や振り返りが標準業務になっていますか?

このチェックリストを実際に使うことで、全体の抜け漏れを防ぎやすくなります。導入時や運用中の見直しに、ぜひご活用ください。