この記事でわかること

- 役割分担表の目的とメリット

- 体制図との違いと併用方法

- PM・PL・PMOなど主要ロールの理解

- RACI表(RAM)の作り方と活用法

- 実務で役立つチェックリストと運用ポイント

目次

役割分担表とは何か——狙いと効果

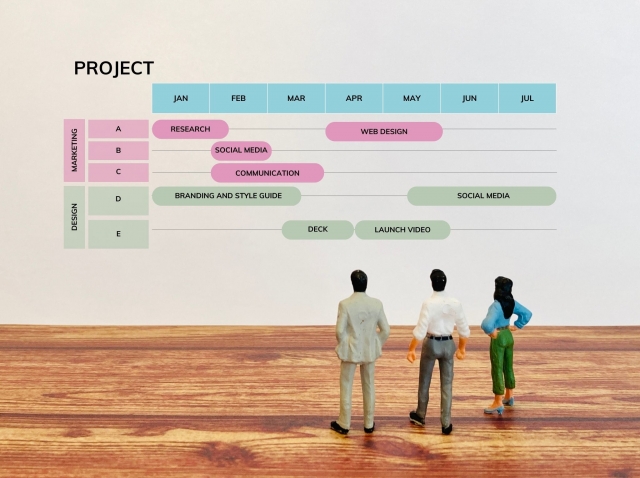

プロジェクトを進めるうえで、「誰がどの作業を担当しているのか」「どのポイントで誰が意思決定するのか」といったことを明確にしておくことはとても大切です。そこで登場するのが「役割分担表」です。役割分担表とは、プロジェクト内の作業項目と関係者それぞれの役割や責任を、表の形式でひと目でわかるように対応付けて整理するものです。

この表を活用することで、作業の割り振りに重複が出たり、逆に一部のタスクについて担当者が決まっていなかったりといった、「作業の抜け・漏れ」を防ぐことが可能です。また、各メンバーの役割が明確になることで、誰が意思決定を行うのか、誰に相談すればよいのかといった点もはっきりし、コミュニケーションがぐっとスムーズになります。

最も一般的な形式には「RACI」というフレームワークがあります。RACIとは、

- R(Responsible):実際の作業責任者

- A(Accountable):最終的な承認者

- C(Consulted):相談を受ける人

- I(Informed):情報提供を受ける人

この4つの関与の仕方を表し、プロジェクトの各タスクや成果物(縦軸)に対して、関わる組織やメンバー(横軸)別にこのR/A/C/Iを割り振って可視化します。

実際の現場では、たとえば「書類の作成は誰がやるのか」「最終チェックは誰が行うのか」などを役割分担表で確認できるため、迷いやトラブルを最小限に抑えられます。シンプルなようで実務には欠かせない、効率と円滑なコミュニケーションのための便利な仕組みです。

次の章では、体制図と役割分担表の違いと併用設計について解説します。

体制図と役割分担表の違いと併用設計

体制図と役割分担表、それぞれの役割

体制図は、プロジェクトに関わる人たちがどのような役割や立場でチームに参加しているかを一目で分かる図です。たとえば、プロジェクトマネージャー(PM)が一番上にいて、その下にリーダーや担当者が並ぶようなピラミッド型によく描かれます。この図を見れば、誰が誰の上司で、どのチームがどの作業を担当しているのかがすぐに分かります。

一方、役割分担表(例えばRACIやRAM)は、プロジェクトの各タスクに対して「誰が何をどの責任レベルで担当するか」を細かく表で示すものです。たとえば、「Aさんは実行担当」「Bさんは承認者」「Cさんは相談相手」といった形で記載します。これによって、作業ごとに迷いが生じにくくなり、責任の所在も明らかになります。

違いとその使い分け

体制図は、大まかな組織や指示系統を分かりやすく表すものです。一方、役割分担表は具体的な業務やタスクが誰の責任範囲なのかを明確にします。例えるなら、体制図は“チームの設計図”であり、役割分担表は“試合ごとのポジション表”のようなものです。

たとえば、組織としては上司である人が、あるタスクでは補佐役になっていることもあり得ます。こうしたケースでは、体制図だけでは把握しきれない細かな責任の分担が役割分担表には反映されます。

併用設計のすすめ

体制図と役割分担表を両方用意すると、組織全体の構造と、個々のタスクに対する責任が同時に見えるようになります。これにより、「誰がどこまで関わればいいのか」「なぜ自分がそのタスクに責任を持つのか」という疑問が減り、現場の混乱を防ぐことができます。

プロジェクト管理に不慣れな方でも、体制図と役割分担表をセットで作成し活用することで、大人数のプロジェクトでもスムーズな運営が実現できます。

次の章に記載するタイトル:プロジェクトの主要ロール定義(PM/PL/PMOほか)

プロジェクトの主要ロール定義(PM/PL/PMOほか)

1. プロジェクト内での主な役割とは

プロジェクトでよく登場する中心的な役割には、プロジェクトマネージャー(PM)、プロジェクトリーダー(PL)、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)などがあります。どの役割も一言でまとめるのは難しいですが、それぞれに明確な責任と特徴があります。

2. プロジェクトマネージャー(PM)

PMはプロジェクト全体の総責任者です。スケジュール・予算・チームメンバー・成果物の品質管理、リスクへの対応など、プロジェクト遂行のあらゆる局面に目を光らせます。例えば、納期が遅れそうなときや予算オーバーが見えた時に、計画の見直しや重大な意思決定を下します。また、クライアントや会社の上層部など様々な利害関係者と調整し、円滑なプロジェクト運営を手助けします。

3. プロジェクトリーダー(PL)

PLは、PMよりも現場に近い立場でチームの指揮をとります。具体的には、チームメンバーの進捗管理やタスク分担、日々の課題解決などを担い、品質の保持と納期遵守に目を配ります。たとえば、複数のチームが動く大きなプロジェクトの場合、PLがそれぞれの小グループをまとめながら、PMと連携して全体最適を目指します。PLは日々、現場の実際の課題に素早く対応しながら、プロジェクトを前に進めます。

4. プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)

PMOは、マネジメントの標準化や人材開発、プロジェクト環境の整備など裏方の仕組み作りをサポートする専門チームです。直接プロジェクトを指揮はしませんが、計画の作成手順や進捗管理シートの提供、情報共有ルールの整備といった形でPM・PLを後方支援します。複数のプロジェクトを横断してサポートすることも多く、組織全体のプロジェクト力向上に貢献します。

5. その他の重要な関与者

プロジェクトの体制図や役割分担表を作る際には、ステークホルダー(利害関係者)、顧客、必要に応じてサポート部門や外部ベンダーなども記載することが重要です。誰が成果に影響を与えるのか、その責任範囲が明確になるためです。例えば、お客様自身が意思決定を行う場面がある場合、その役割も明記しておくとトラブル防止に役立ちます。

6. 役割設計のポイント

PMは「計画立案と統括、結果責任」、PLは「現場実行とメンバー管理、実行責任」という分け方が基本です。そんな設計思想が後の役割分担表の明確化につながります。

次の章:プロジェクト体制図に入れるべきメンバーと書き方

プロジェクト体制図に入れるべきメンバーと書き方

体制図に記載すべきメンバー

プロジェクト体制図は、プロジェクト内で誰がどのような役割を担うかを図で表したものです。主に、次のようなメンバーを記載します。

- プロジェクトオーナー(発注者や依頼主)

- プロジェクトマネージャー(PM)

- プロジェクトリーダー(PL)

- 各チームメンバー(例:開発、デザイン、テスト、運用など)

- ステークホルダー(関連部門や、重要な意思決定に関与する人々)

- 顧客(直接的なユーザーや取引先)

- サポートスタッフ(事務、総務、技術サポートなど)

体制図を作成する際は、役職や氏名、必要に応じて人数も併記すると、参加者全員が把握しやすくなります。

体制図の基本的な書き方

体制図は、誰が誰の指揮のもとで動くかが明確になるよう、箱(四角)と線を使って描きます。PMを頂点に持ち、PLが続き、その下に機能ごとのチームを並べた階層構造がおすすめです。

例えば、PMを最上段に配置し、その下にPL、さらにPLの下に「開発チーム」「デザインチーム」「テストチーム」などのチームを配置します。各チームには担当者や人数を明記しましょう。

また、プロジェクト全体に関わる顧客や外部ステークホルダーは、階層の外側に点線で囲んで示すと分かりやすいです。指揮命令系統は実線、アドバイスや連携は点線など、線の種類も工夫しましょう。

具体的なイメージ例

- PM(山田太郎)

- PL(佐藤花子)

- 開発チーム(3名:鈴木一郎ほか)

- デザインチーム(2名:田中美咲ほか)

- テストチーム(1名:小林健司)

- サポートスタッフ(1名:高橋礼子)

- PL(佐藤花子)

- 顧客(株式会社サンプル)

- ステークホルダー(営業部:加藤誠)

実際の体制図は、これらの役職を箱で囲み、上下や左右につないで関係を表します。手書きやPowerPoint、Excelでも簡単に作成できます。シンプルで見やすくまとめることが大切です。

次の章に記載するタイトル:役割分担表(RACI/RAM)の作り方:実務手順

役割分担表(RACI/RAM)の作り方:実務手順

1. タスク・成果物を一覧化する

まずは、プロジェクトのタスクや成果物を一つ一つ洗い出します。このとき「抜け漏れ」がないように、プロジェクト全体を俯瞰できるWBS(作業分解構成図)を活用するのが効果的です。たとえば、Webサイト制作プロジェクトなら「デザイン作成」「ページコーディング」「公開作業」のように、カテゴリごとにまとめて、全体像をつかみます。

2. 各タスクの納期・完了基準を決める

タスクごとに「いつまでに」「どんな状態になれば終わりか」を明確にします。納期の記載とともに、たとえば「動作テストが完了し、担当者・顧客による承認を得ている状態」といった受入基準の設定が大切です。この基準があいまいだと、あとで責任分担が不明確になり、もめごとの原因になります。

3. RACIの割り当て方法

一覧化したタスクごとに、関与するメンバーと「R」(実行責任者)「A」(最終責任者)「C」(相談・助言者)「I」(情報提供者)を割り当てます。原則として、ひとつのタスクに「A」は1名です。「R」は実際に作業を実行する担当者で、たとえばコーディング作業ならエンジニアが「R」になります。「A」はその作業の完遂に最終責任を持つ人、たとえばプロジェクトリーダーが該当します。「C」は専門的な知見を提供したり、適宜アドバイスする要員です。「I」は進捗や結果について情報を受け取る人です。

運用上のポイント

役割分担表作成の際には、PL(プロジェクトリーダー)が中心となってタスクと各役割の割り当てを主導します。そのうえで、分担表にもとづき定期的に進捗管理や課題共有を行うことで、プロジェクトの円滑な運営を図ります。

次の章:PMとPLの違いの要点整理(意思決定と範囲)

PMとPLの違いの要点整理(意思決定と範囲)

プロジェクトの成功には、PM(プロジェクトマネージャー)とPL(プロジェクトリーダー)の役割分担が大切です。両者の違いと、それぞれの範囲について分かりやすく解説します。

PM(プロジェクトマネージャー)の役割

PMは「プロジェクト全体の管理者」という位置づけです。プロジェクトの計画、予算、納期、リスク対応など、運営全般に責任を持ちます。取引先や顧客、経営陣など、幅広い関係者(ステークホルダー)との調整もPMの役目です。「このプロジェクト、最終的にどうなるか?」について全責任を負います。

PL(プロジェクトリーダー)の役割

PLは現場のリーダー的存在です。チーム内のメンバーに業務を割り当てたり、日々の業務進行を取りまとめます。PL自身も手を動かす場合が多く、細かな技術的判断やトラブル解決を担うこともあります。PLの対象はチームメンバーが中心で、主に「決められた範囲」をきちんと実行する責任があります。

意思決定と範囲の違い

意思決定の範囲はPMが広く、プロジェクト全体に影響する判断(納期や予算など基本方針)をします。PLは日々の工程や、現場での細かいトラブル解決など、「実行」に近い決定が中心です。

プロジェクト規模による違い

大規模なプロジェクトでは、PMとPLの役割が明確に分かれ、それぞれが自分の領域に集中します。しかし、小規模な場合にはPLがPMの役割を兼ねることも多くなります。柔軟に分担し、チームの規模や状況に応じて役割を調整することが大切です。

次の章に記載するタイトル:具体例:Web制作プロジェクトのPLの動き

具体例:Web制作プロジェクトのPLの動き

本章では、Web制作プロジェクトにおけるプロジェクトリーダー(PL)の具体的な動きについて解説します。前章では、PLが担う主な役割とその範囲について触れましたが、ここでは実際の現場でどのような行動をしているのか、イメージしやすい形でご紹介します。

1. 目標とスケジュールの明確化

PLはまずプロジェクトの目的やゴールをしっかり把握します。そのうえで、納期や成果物の要件を明確にし、スケジュールを設計します。例えば、「企業の新しい公式サイトを3か月後に公開」などの具体的な目標に落とし込みます。

2. 必要なリソースの調整

PLはプロジェクトに必要な人員や役割を整理し、デザイナーやエンジニア、ライターなどのリソースを確保します。場合によっては外部パートナーとの連携も行います。「デザイン担当はAさん、コーディングはB社に依頼」と具体的人選を決める場面があるのも特徴です。

3. WBSの作成・タスクの分配

PLはプロジェクト全体の作業を分解(WBS=作業分解構成)し、個別のタスクに落とし込みます。それぞれの役割や担当者を明確にし、「トップページのデザインは2週間以内に完成」「システム組み込みは3日間で実施」など、期限と担当を定めます。

4. 進捗・課題管理

日々の進捗状況をチームで共有し、遅れが生じていないか確認します。もし課題やトラブルが発生した場合は、関係メンバーで集まって迅速に解決策を考えます。例えば、「素材の到着が遅れたのでスケジュールを一部変更」「重要なページの仕様変更にすばやく対応」などの調整が含まれます。

5. 部門・顧客との調整と報告

PLは社内の他部門やお客様との窓口として頻繁に連絡を取ります。例えば、営業部から特別な要望があれば全体に伝えたり、完成見込やリスクを顧客に都度報告したりします。「この機能の追加は可能ですか?」といった問いに、すぐに可否を判断できるよう根拠を整理します。

6. チームのモチベーション維持

PLは進捗を称賛したり、困っているメンバーには声をかけたりして、チーム全体の雰囲気を明るく保ちます。定期的なミーティングや、節目ごとのちょっとした打ち上げなども、PLがリードして行うことがあります。

次の章では、良い体制図・役割分担表の要件について紹介します。

良い体制図・役割分担表の要件(品質基準)

役割と責任が明確であること

良い体制図や役割分担表の第一条件は、各メンバーの役割と責任をハッキリさせることです。誰がどのタスクを担当し、どこまで責任を持つのかを明記します。このとき、担当範囲が重なったり、逆に誰も担当しない空白部分ができたりしないよう、慎重に確認しましょう。たとえばWeb制作プロジェクトなら「デザイン担当」「コーディング担当」「チェック担当」など、それぞれの担当が一目で分かる記載が必要です。

指揮命令系統が分かりやすいこと

プロジェクト進行中に判断や承認が必要になる場面が多くあります。体制図や役割分担表には、誰が最終的な承認者なのか、どのような指揮命令系統になっているのかを、一目で分かるように記載します。たとえば、「最終承認:プロジェクトマネージャー」「日常判断:チームリーダー」と明確に役割を分けることで、現場での混乱を減らせます。

ステークホルダーや顧客の関与ポイントが明記されていること

業務によっては、外部のステークホルダーや顧客が関与する場面も多いです。良い役割分担表は、これらの関係者がいつ・どこでプロジェクトに関わるのかを明記しています。例えば「納品時に顧客承認が必要」や「企画段階でステークホルダーの意見を反映」など、具体的なポイントを表に示しましょう。

実務に即したタスク定義と粒度

役割分担表のタスクやWBS(作業分解構成)は、実務に合わせた細かさが大切です。大まかすぎると役割や責任が曖昧になり、細かすぎると運用が面倒になります。例えば「テスト作業」だけでなく「テスト項目作成」「テスト実施」「結果確認」まで分けて定義し、それぞれにR(実行)、A(最終責任)、C(相談)、I(報告)などを割り当てると、現場で活用しやすくなります。

全体の見やすさと更新のしやすさ

体制図や役割分担表は、誰が見ても理解しやすく、メンバーやタスクが変更になった場合もすぐ更新できることが重要です。表や図が複雑すぎないようにまとめ、内容を最新に保ちましょう。

次の章に記載するタイトル:よくある失敗と対策

よくある失敗と対策

承認者(A)が複数いて意思決定が遅れる

役割分担表や体制図でよく見かける失敗の一つは、一つのタスクについて承認者(A)が複数人いることです。これでは「誰が最終的に決めるのか」があいまいになり、意思決定が遅れる原因となります。例えば、Aとして部長と課長が両方指定されていた場合、お互いに遠慮したり、意見が食い違った時に決定が先送りされることがあります。

対策として、各タスクの承認者は必ず一人に限定しましょう。どうしても複数名で判断したい場合は、意思決定のゲート(会議など)を設け、そのタイミングだけ明示的に複数人で合議するようルールを作ります。

責任者(R)が不在、または多重で責任が不明確

「誰がやるの?」がぼやけてしまうのも失敗しがちな点です。担当者(R)が誰もいなかったり、逆に何人も割り当ててしまうことで、結局誰も能動的に動きません。例えばチェックリストの記入を「チーム全体で」とした場合、誰も手を挙げないまま期限が過ぎてしまうことがよくあります。

対策は明確です。主要なタスクには必ず一人、責任をもって実施する人(R役)を指名しましょう。「Rが多すぎる」と感じたら、タスクを分割して個人ごとに担当できる粒度にしましょう。

体制図に外部ステークホルダーが抜けて調整漏れ

プロジェクトで社内関係者だけに目が行ってしまい、顧客や外部ベンダー、他部門の担当者が体制図・役割分担表から抜けてしまうことがよくあります。その結果、連絡や調整が漏れ、意図しない手戻りや混乱を招く恐れがあります。

対策として、顧客、関係部門、ベンダーなど外部ステークホルダーも体制図に含め、責任範囲を線で明示しておきましょう。たとえば「連絡担当」「決裁担当」などの役割を明記するとわかりやすくなります。

WBS(作業分解図)の網羅性不足

「抜け漏れがあって予定外の作業が増えた」というのもよくある失敗です。大項目を羅列しただけで詳細なタスクが不足していると、重要な工程が見過ごされがちです。たとえば、開発作業は洗い出したのに、テストや運用設計が後から追加されてしまうケースがあります。

対策は、まずカテゴリを洗い出し、その下に個々のタスクを二段階でリストアップすることです。また、複数人でレビューして抜けや重複を指摘し合うことで、網羅性を高められます。

次の章に記載するタイトル:実装テンプレート案(最小セット)

実装テンプレート案(最小セット)

この章では、体制図や役割分担表(RACI表)を実際に作成する際の「最小限のテンプレート案」を解説します。シンプルで使いやすい構成と、例をもとに説明しますので、どのように現場で活用できるかイメージしやすくなっています。

体制図の最小セット例

体制図は「誰がどの役割を持ち、どのような報告・承認ルートを持つか」を一目で分かる形にまとめます。以下は基本的な構成例です。

- 一番上:プロジェクトオーナー(責任者)

- → 下にプロジェクトマネージャー(PM)

- → さらに下にプロジェクトリーダー(PL)

- → 各機能チーム(例:開発(Dev)、デザイン(Design)、品質保証(QA)、カスタマーサポート(CS)など)が横並びに配置

- → 各チームの外側に「顧客」「主要ステークホルダー」「PMO(管理支援)」を並べ、必要な報告・承認経路を矢印や線で明示

体制図は、シンプルな線と箱だけで十分伝わります。例えば、パワーポイントやExcelの図形機能でも簡単に作成できます。個々の役割名や担当者の氏名は図に直接書くか、別途一覧にしてリンクします。

RACI表の最小セット例

続いて、役割分担表(RACI表)のシンプルなひな形を示します。最低限下記の項目を揃えると良いでしょう。

| タスクID | タスク名 | 期日 | 完了基準 | PM | PL | 機能リーダー | 担当者 | QA | 顧客承認 | 関連部署 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | デザイン案作成 | 4/10 | 顧客レビュー済 | R | A | C | C | I | A | ||

| 2 | 開発着手 | 4/12 | 環境構築完了 | A | R | A | C | I | I |

- R=責任者、A=承認者、C=協力者、I=情報提供

- タスクごとに「誰がどこまで責任を持つか」が明確になり、進行管理がしやすくなります。

テンプレートはExcelやGoogleスプレッドシートで管理すると、チーム内での閲覧・共有も行いやすいです。

次の章に記載するタイトル:運用のベストプラクティス

運用のベストプラクティス

キックオフで合意形成を図る

プロジェクトが始まる際には、最初のキックオフ会議で体制図や役割分担表(RACI)についてメンバー全員で確認し、合意を取ることが運用の第一歩です。この場で「誰が何を担当し、どこまでが誰の責任か」を明確にします。曖昧な部分が残らないように具体例を交えて説明し、質問や意見を出しやすい雰囲気をつくることが重要です。

変更管理の対象とする

一度合意した体制図や役割分担表も、プロジェクトの進行やメンバーの異動・役割変更などで見直しが必要になる場面が出てきます。こうした変更点は、都度しっかりと関係者間で共有し、履歴を残すことで、混乱を防ぎます。体制図・RACIは「変更管理の対象」とし、公式にアップデートを行いましょう。

定期的なレビューで現状把握

週1回など、定期的なミーティングを設けて進捗・課題・リスクの状況を確認することが重要です。この場でRACIの「責任者(R)」「承認者(A)」「相談先(C)」「情報提供者(I)」の役割分担に食い違いがないか見直し、必要に応じてリソース配分の調整や役割変更を決めます。

PMOによる標準化・支援

複数のプロジェクトを横断的に支えるために、プロジェクトマネジメント事務局(PMO)が標準化や教育支援を担当すると、ノウハウが組織全体に広がります。PMOはテンプレートの提供やチェックリストの配布、運用の監査も重要な役割です。これにより品質が安定し、属人化のリスクも抑えられます。

規模が大きい場合のツール活用

大規模なプロジェクトや関係者が多い場合、Excelやオンラインの管理ツールを導入すると、体制図やRACIの可視化、コメント・履歴管理が容易になります。専用ツールで通知設定や進捗確認も自動化できるため、細かな連絡漏れを防げます。

次の章に記載するタイトル:使えるチェックリスト(抜粋)

使えるチェックリスト(抜粋)

役割分担表や体制図を効果的に作ると、プロジェクト運営がスムーズになります。しかし、実際に運用してみると「どこか漏れがないか」「役割が重複していないか」など不安になることも多いものです。そこで、実際の現場で役立つ簡単なチェックリストをまとめます。

1. 各タスクにAは1人か(Accountable=最終責任者)

各重要なタスク、工程ごとに「A(Accountable)」が必ず1人だけ割り当てられているか、確認しましょう。Aが複数人だと、いざという時に責任の所在が曖昧になり、対応が遅れがちです。誰が最終的な判断や承認の責任を持つのか明確にしましょう。

例

- テスト結果の承認→開発リーダーのみ「A」

- プロジェクト全体の進捗管理→PMのみ「A」

2. 各重要タスクにRは明確か(Responsible=担当者)

作業を実際に進める「R(Responsible)」が分かりやすく記載されていますか?できれば名前やチーム単位で、誰が具体的に作業へ取り組むかを書きます。タスクによってはAとRが同じ人の場合もありますが、「実作業は誰か」を常に意識してリストアップしましょう。

例

- デザイン作成→デザイナーチーム「R」

- データ移行作業→システム担当者「R」

3. 体制図:顧客・主要ステークホルダー・サポート部隊まで含めているか

体制図に、プロジェクトチーム内だけでなく、顧客や主要な協力部門、各サポート担当者も反映されているか確認します。後で相談や調整が発生する場面で、漏れがあると混乱しやすいです。

例

- 顧客の窓口担当・経営層・情報システム部

- 社内のヘルプデスクやインフラ担当も記載

4. WBS(作業分解構成図)が成果物ドリブンで、漏れや重複がないか

WBS作成時には「成果物から逆算」してタスクを洗い出せているか、作業項目が抜けや重複していないかを改めて見直しましょう。

例

- サイトリリースにはテスト、レビュー、最終承認が全てリストアップ

- マニュアル作成に必要な素材やレビュー工程も明記

5. PM/PL/PMOの責務分界が明文化されているか

プロジェクトマネージャー(PM)、プロジェクトリーダー(PL)、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の役割分担・責任範囲が、具体的に書かれていますか。責務範囲があいまいなまま運営しないよう、一覧表などで可視化しましょう。

例

- PM:進捗・品質・コストの管理全般

- PL:各セクションの計画・遂行

- PMO:会議運営・資料調整・進捗サポート

チェックポイントとして事前に見直すだけで、大きな手戻りや役割の混乱を防ぎやすくなります。

次の章に記載するタイトル:参考:PMBOKにおける役割分担マトリックス

参考:PMBOKにおける役割分担マトリックス

プロジェクトマネジメントの世界では、グローバルな指針として「PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)」がよく活用されています。PMBOK第6版では、チームメンバーそれぞれの役割や責任を明確化する手法として「責任分担マトリックス(Responsibility Assignment Matrix:RAM)」を紹介しています。

RAMとRACIモデルの位置づけ

RAMは、作業内容ごとに「誰が何を担当するのか」をマトリックス表で示すものです。PMBOKにおけるRAMの代表例がRACIモデルです。RACIは以下4つの要素で構成します。

- Responsible(実行責任者)

- Accountable(最終責任者または承認者)

- Consulted(相談・助言者)

- Informed(情報共有先)

例えば「ウェブサイトのデザイン作業」なら、「デザイナーがResponsible(実行者)」「プロジェクトリーダーがAccountable(最終責任)」となる形です。このように各作業について役割を割り振ることで、誰に何を相談し、誰が判断し、誰に報告すれば良いかが一目で分かるようになります。

RAMの主な効果

RAMやRACIを使うことでチーム全体の動きがスムーズになり、以下の効果が期待できます。

- 役割の重複や抜け漏れを防止

- 意思決定の責任範囲を明確化

- 問い合わせ・承認プロセスの迅速化

実際、多人数や複雑なプロジェクトでは、互いの責任や相談先を図で可視化しておくことが、コミュニケーションロスの回避に直結します。

まとめ:PMBOKに学ぶ理由

PMBOKは世界中で長く参照されてきたガイドであり、役割分担マトリックスの設計方法はその標準的な知恵です。自分たちのプロジェクトにも「このやり方で整理できるか?」と照らし合わせることで、より円滑な進行管理やトラブル防止に役立てることができます。