この記事でわかること

- プロジェクトマネジメントにおける「成果」と「成果物」の違い

- 成果物の定義・役割・管理の重要性

- 成果物を効果的に管理するための実践ポイント

- 成果を最大化した具体的なプロジェクト成功事例

- 最新トレンド(アジャイル・AI・データ活用)と成果向上の秘訣

目次

プロジェクトマネジメントの成果とは

プロジェクトマネジメントの成果とは、単に最終的な「製品」や「サービス」だけを指すものではありません。プロジェクトの目的を達成するために得られる、さまざまな具体的な結果が「成果」です。たとえば、新しい商品が完成することだけでなく、その過程で作成したマニュアルやガイドライン、さらには進捗報告書などもすべて成果に含まれます。

また、形として目に見えるものだけでなく、「納期を守った」「予算内で終えた」「顧客から高評価を得た」といった定量的・定性的な効果も大切な成果です。つまり、プロジェクトマネジメントの成果は「モノ」も「コト」も含めて幅広いのです。

身近な例として、家庭でのイベント準備を思い浮かべてみてください。たとえば、誕生日パーティーを開催するとき、ケーキや飾り付けが完成するだけでなく、親しい人たちと楽しい時間を過ごせたこと、人とのつながりが深まったことも大切な成果と言えます。

このように、プロジェクトマネジメントにおいて成果とは、成果物だけでなく“価値ある結果すべて”を指します。次の章では、プロジェクトにおける「成果物」とは具体的にどのようなものか、その定義や重要性について詳しくご紹介します。

成果物の定義と重要性

成果物とは何か?

プロジェクトが進む中で生まれる「成果物」とは、一言で表すと、プロジェクトを進行したり完了した際に受け取れる具体的なアウトプットのことを指します。たとえば、会社の新しいシステム開発を例にすると、システムそのものはもちろん、操作説明用のマニュアル、設計図、利用者への案内資料、スケジュール管理表なども成果物となります。このように成果物は、実際に「目に見えるもの」と考えるとイメージしやすいでしょう。

成果物が持つ役割

成果物にはいくつかの大切な役割があります。まず、プロジェクトの進捗状況を誰でも確認できるように「可視化」する役割があります。進捗管理表や途中経過の報告書があれば、今どこまで進んでいるのか関係者全員が把握できます。また、成果物はプロジェクトが目標に達した証拠や、完成したことを確認する「証明」でもあります。たとえば、設計書や完成品を見せることで、仕事がきちんとできたかどうかを判断できます。

さらに、出来上がったものをもとに「品質評価」を行ったり、チームやお客様との「コミュニケーションの道具」として使ったりします。そして、成果物があることで次の作業に進むかどうかの判断材料にもなります。たとえば、必要な資料や工程がそろっていれば、次の開発ステップへ進む自信を持てます。

成果物管理の重要性

適切な成果物管理は、チームの役割分担や責任を明確にします。具体的には「誰が何を作るか」「どこまでが完了しているか」が見えるため、作業の重複や抜け漏れが防げます。たとえば、設計担当者が必要な図面を作成したタイミングで品質担当者が確認する、といった流れが自然に生まれるのです。これによって、チーム全体の動きがスムーズになり、トラブルの未然防止にもつながります。

次は、成果物管理をうまく進めるための具体的なポイントについて解説します。

成果物管理の実践ポイント

ゴールの明確化と必要な成果物のリストアップ

プロジェクトを成功させるには、目指すべきゴール(最終的に完成させたいもの)を最初に具体的に決めることが重要です。その上で、ゴールへ到達するために必要な成果物を逆算し、途中で生まれるドキュメントや作業内容(中間成果物)も含めて一覧にします。たとえば、新しいウェブサイトを作る場合、ゴールは「公開されたサイト」であり、中間成果物として「デザイン案」や「テストページ」などが挙げられます。

成果物管理ルールの策定と共有

決めた成果物をしっかり管理するために、チーム内で共通のルールを作ります。たとえば、ファイルの名前の付け方や保存場所、データの形式などです。同じような名前のファイルが増えたり、どこに何があるか分からなくなると作業が非効率になります。明確なルールを決めて全員に伝えることで、誰でもすぐ成果物を見つけられる環境を作れます。

進捗の可視化と管理ツールの活用

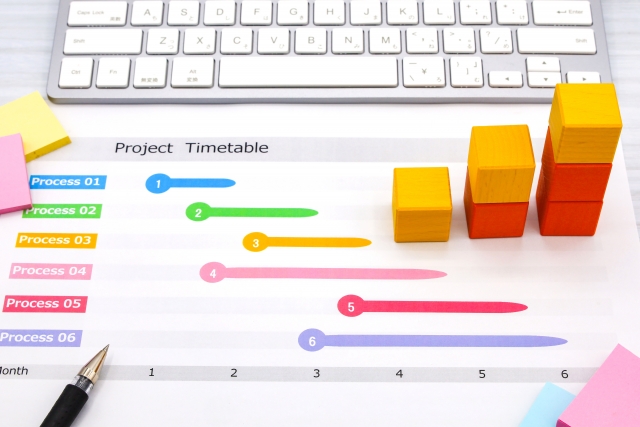

どこまで進んでいるかを全員が把握できるように、ガントチャートやチェックリスト、進捗管理表などを使い、成果物ごとの進み具合を見える化します。具体的には、エクセルで一覧表を作成したり、無料のタスク管理アプリなどを利用するのも良い方法です。これにより、遅れが出そうな部分を早めに発見し、対策を立てやすくなります。

継続的な評価とフィードバック

定期的に成果物を見直し、問題点や改善点があればすぐフィードバックします。たとえば「ここをもう少し分かりやすい資料にしよう」や「この部分の作業手順を見直そう」といった意見を話し合い、柔軟に修正することが品質向上につながります。定期的なチェックと意見交換が円滑なプロジェクト運営のポイントです。

次の章:成果を最大化したプロジェクトマネジメントの成功事例

成果を最大化したプロジェクトマネジメントの成功事例

はじめに

前章では、成果物管理の実践ポイントについて、日常的なやり取りや記録の工夫、関係者とのコミュニケーションがプロジェクトの成果にどのように影響するかをご説明しました。その内容を踏まえ、本章では実際にプロジェクトマネジメントの手法によって成果を最大化した、さまざまな業界の成功事例をご紹介します。

事例1:グローバルIT企業によるスケールドアジャイル導入

ある大手IT企業は、世界各国にまたがるプロジェクトでアジャイル手法を拡大し、チームごとの進捗をリアルタイムで確認できる仕組みを作りました。具体的には、プロジェクト管理ツールを使って、どこの国のチームも今どのタスクを担当しているのかをすぐに見える化しました。その結果、納期を従来より20%短縮し、顧客へのサービス満足度も15%アップしました。

事例2:製造業のハイブリッドアプローチ

製造業では、開発の流れに従来のチェック機能を残しつつ、柔軟に対応できる管理方法も取り入れました。具体的には「ステージゲート」と呼ばれる進捗チェックの考えと、アジャイル的な柔軟性を組み合わせ、自社オリジナルのワークフローを作り上げました。これにより、従来より30%早く製品を開発し、市場投入もスピーディーに行えるようになりました。

事例3:マイクロチップメーカーの標準化と共通言語化

あるマイクロチップメーカーは、全社で使うプロジェクトマネジメントの手引きをつくり、全員が同じやり方・用語で仕事を進められるようにしました。これによって余計な手戻りやミスが減り、作業効率の向上だけでなく、ムダなリソースを使わずにすむようにもなりました。結果としてコストが下がり、何にどのくらい成果が出ているのかも分かりやすくなりました。

事例4:新製品開発プロジェクトの成果

ある企業の新製品開発では、プロジェクトマネジメントを丁寧に導入したことで、開発にかかる日数を削減し、コストも大幅に押さえることに成功しました。このように計画的な進行と管理の工夫が、直接的な「成果」として現れました。

事例5:従業員エンゲージメントの向上

適切なプロジェクト管理は、人の気持ちにも良い影響を与えます。成果物や進捗がしっかり見えることで、チームの生産性が高まり、働く人のやる気も上がりました。すると、結果的に良い成果が得られやすくなったのです。

次章では、最新トレンドと成果最大化の秘訣について解説します。

最新トレンドと成果最大化の秘訣

柔軟性と可視化を重視した手法が注目されています

近年のプロジェクトマネジメントでは、「柔軟性」と「可視化」が重要なキーワードとなっています。例えば、アジャイル(柔軟に計画を調整できる進め方)やウォーターフォール(決まった順番で進める方法)を組み合わせるハイブリッド型の管理が主流になっています。アジャイルは、計画に固執せず、状況に応じて優先度ややり方を変えられるので、不確実性が高いプロジェクトに向いています。一方、ハイブリッド型は、ものごとによって最適なやり方を選べるのが特徴です。

データ駆動型管理へのシフト

また「データを活用したプロジェクト管理」も盛んです。たとえば、進捗や作業状況を数字やグラフで見せることで、今どこで問題が起きているのか簡単に把握できます。一目でわかるダッシュボードや進捗レポートの利用が増えています。こうしたデータの「見える化」は、メンバーや関係者全員が今の状況を共通理解できることにつながります。

AIや自然言語処理の活用

最近はAI(人工知能)や自然言語処理の発展により、プロジェクトの成果物や進み具合を自動的に診断したり、報告書を分かりやすくまとめたりする仕組みも広がっています。たとえば、AIが作業内容を自動チェックし、未達部分を指摘したり、文章データを分析して課題を抽出したりすることができます。こうしたツールは、プロジェクトの透明性や精度を高めるのに役立ちます。

成果追跡や進捗の可視化の効果

プロジェクトの成果や進捗が「見える化」されていると、関係者全員が今の状況をすぐに理解できます。これによって、何か問題が起きたときも素早く判断し対応できますし、ステークホルダー(関係者)との信頼関係も深まります。たとえば、目標まであとどれくらいかをグラフで共有することで、やるべきことが明確になり、関心やモチベーションの維持にも役立ちます。

次の章に記載するタイトル:まとめ:プロジェクトマネジメント成果の本質

まとめ:プロジェクトマネジメント成果の本質

これまで本記事では、プロジェクトマネジメントにおける「成果」とは何か、どのように成果物を定義し管理するのか、具体的な成功事例や最新の手法まで段階的に解説してきました。ここでは、これらを総括してプロジェクトマネジメントの本質についてまとめます。

まず、プロジェクトの成功を導くには、最初に成果物を明確にし、目標をはっきり定めることが不可欠です。例えば、新しいサービスやシステム開発であれば、「どのような課題を解決するのか」「誰にとって価値があるのか」を最初に整理します。また、この目標や成果物は途中で変化する場合があります。そのため、計画の見直しや柔軟な対応力も重要になります。

次に、日々のプロジェクト運営では、成果物の整理や進捗の管理をしっかり行うことが成果創出の鍵となります。目に見える形で成果物をリストアップし、関係者と頻繁に確認し合うことで、ミスや遅れにいち早く気付き対応できます。これが、プロジェクト全体の透明性や信頼性を高めます。

さらに、最新のプロジェクト管理ツールを活用し、関係者同士が共通の言葉やフォーマットでやりとりすることも成果最大化には欠かせません。例えば、チェックリストや進捗表を共有フォルダで管理したり、オンラインで週次ミーティングを行い、状況をすぐに確認できる仕組みづくりが効果的です。

最終的には、成果物中心の管理やコミュニケーションを通じて、組織だけでなく関係者全体の満足度が向上します。一つひとつの取り組みが「成果」につながっていることを常に意識し、柔軟に行動する姿勢がプロジェクトの成功・失敗を分けるポイントです。

これからプロジェクトに取り組む皆さまは、この記事でご紹介したポイントを日々の実践に役立てていただければ幸いです。