この記事でわかること

- プロジェクトマネジメント力の定義と重要性

QCD(品質・コスト・納期)を守りながら、限られたリソースで成果を出す総合力とは何か。 - 市場ニーズとキャリア価値

なぜ今、採用やキャリアアップの現場でプロジェクトマネジメント力が重視されているのか。 - プロジェクトマネージャーに求められる必須スキル

コミュニケーション・リーダーシップ・問題解決・QCD管理など、PMに欠かせない代表的なスキル。 - プロジェクト成功の原則と実践ポイント

ゴールの明確化、タスクの見える化、リスク備え、柔軟な対応といった実務の要点。 - 失敗しないための注意点とチェックリスト

ゴールの曖昧さやスコープ拡大など、よくある失敗例とその回避策、実務で使えるチェック項目。

目次

プロジェクトマネジメント力の定義と重要性

プロジェクトマネジメント力とは

プロジェクトマネジメント力とは、限られた時間や人手、お金といったリソースを使いながら、決められたゴールを達成する力のことです。たとえば、新商品の発売やシステムの改修、イベント運営など、始まりと終わりが明確な仕事が「プロジェクト」にあたります。このプロジェクトを、計画から実行、途中経過のチェック、問題発生時の対応、ゴールまで、全体を見渡して管理し、まとめ上げるのがプロジェクトマネジメント力です。

プロジェクトを成功に導くポイント

プロジェクトを成功させるには、"何を、いつまでに、どれくらいの予算や人材でやるのか"を、きっちり管理することが欠かせません。これをQCD(品質・コスト・納期)と呼びます。たとえば、期限までに完成しても品質が悪いと意味がありませんし、予算を大きく超えれば会社の損失につながります。良いプロジェクトマネジメント力とは、これらすべてをバランスよく整える力です。

ビジネスでの重要性

ビジネスの現場では、目標設定の明確さ、誰に何をやってもらうかのリソース配分、全体を引っ張るリーダーシップ、突然のトラブルや状況変化にどう対応するかの柔軟性――これらが結果を大きく左右します。プロジェクトマネジメント力が高い人は、こうした局面で的確な判断をくだし、チームをまとめ、難しい仕事でもしっかり成果を出せるのです。

次の章に記載するタイトル:市場ニーズの高まり(キャリア・採用の観点)

市場ニーズの高まり(キャリア・採用の観点)

プロジェクトマネジメントスキルの注目度アップ

近年、就職や転職の場面でプロジェクトマネジメント力を持つ人材が非常に注目されています。履歴書や職務経歴書で「プロジェクトをまとめた経験」や「メンバーをリードした経験」を書いていると、それだけで面接官の目に留まりやすくなっています。例えば、営業チームで新しい商品を立ち上げた経験や、イベント企画をスムーズに進行させたエピソードなどは、プロジェクトマネジメント力を示す具体例です。

役職よりも“スキル”が重視される理由

以前は、“マネージャー”“リーダー”という肩書きや役職が評価のポイントでした。しかし、今は役職よりも、実際にプロジェクトを進行し成果を出した「スキル自体」が重視されています。たとえ正式な役職がなくても、プロジェクトを計画し、仲間と協力し、期限内にゴールまで導いた経験があれば十分です。

加速する変化とそれに伴うニーズの増加

IT化やデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、業界の変化スピードが一段と速くなっています。企業は、変化の中でさまざまなプロジェクトを素早く立ち上げ、成果を出していくことが求められています。そのため、限られた時間とリソースの中でプロジェクトを形にできる力――これが今、多くの企業で高く評価されているのです。

企業が求める人物像の変化

今の企業は、単なる指示待ちの人材よりも、「自ら動き、プロジェクトの全体を見渡し、課題を見つけて解決できる人」を求めています。プロジェクトマネジメント力があることで、業界や職種に関係なく仕事の幅が広がり、キャリアの可能性も大きくなります。

次の章に記載するタイトル:プロジェクトマネージャー/PMに求められる必須スキル

プロジェクトマネージャー/PMに求められる必須スキル

プロジェクトマネージャー(PM)は、単にプロジェクトを進めるだけでなく、多角的なスキルが必須です。ここでは、PMに求められる代表的なスキルや経験についてわかりやすく解説します。

1. コミュニケーション能力

PMは多くの人と関わります。チームへの情報共有、上司や取引先との調整、メンバーの悩みの聞き取りなど、円滑なプロジェクト運営には分かりやすく伝える力と、しっかり話を聞く姿勢が大切です。たとえば、「分かったつもり」がミスの原因になりやすいので、内容をすり合わせながら意思疎通を図ります。

2. リーダーシップ

メンバーをまとめ、目指すゴールへ導く力です。率先して行動したり、目標をわかりやすく示すことでチームが一丸となって働けます。困難な状況でも前向きにメンバーを励ます役割も重要です。

3. 問題解決力

プロジェクトには予想外のトラブルがつきものです。状況を整理し、解決策を素早く考え、実行する能力が必要です。たとえば、スケジュール遅延やコスト超過の場面では、冷静に原因を探り、前向きな解決に導くことが求められます。

4. 交渉力

予算や納期など、利害が異なる関係者と合意を導く力です。「どこまで譲れるか」「どこは守るべきか」など柔軟に考え、互いに納得できる着地点を探します。

5. QCD管理力

QCDは「品質(Quality)・コスト(Cost)・納期(Delivery)」の頭文字です。計画通りに良い品質のものを、指定されたコストと期限内に仕上げる管理力が不可欠です。進捗やコストの細かな見直し、課題の早期発見がポイントです。

6. 専門知識と経験

PM自身も、担当プロジェクト領域の基礎知識や経験を持ち、技術的な判断ができることが望ましいです。現場感覚や過去の成功・失敗経験が最適な判断の下支えになります。

7. リスク管理力

事前にトラブルを予測し、対策を立てる力です。過去の失敗例や世間の事例を学び、起こりそうな問題を前もってリストアップし、「もしこうなったら」の対応策を準備しておきます。

スキルのレベルごとの特徴

- 初級:計画づくりや日報など小さな管理、チームや上司への報告・連絡・相談を丁寧にできる

- 中級:品質・コスト・リスク統合管理や関係者の調整、複数タスクの同時管理など幅広い業務

- 上級:予測できない課題にも判断・指示ができ、いくつものプロジェクト全体を見渡す統括力

次の章では、PMの主な業務範囲(やることリスト)についてご紹介します。

PMの主な業務範囲(やることリスト)

目的・目標の設定

プロジェクトマネージャーがまず行うのは、プロジェクトの目的や目標の明確化です。例えば、「新しいアプリを半年以内にリリースする」「既存システムを効率化する」など、最終的に達成すべき姿を具体的に決めます。これにより、チーム全員がどこを目指して進むべきかを共有できます。

スコープ定義と成果物・品質基準の明確化

次に、プロジェクトで“どこまで”やるか(スコープ)をはっきりさせます。アプリの開発なら、「基本機能まで含める」「デザイン一新まで対応する」など、対応範囲を具体的に示します。同時に、最終的な成果物がどうあるべきか(品質基準)も、事前に基準を決めておきます。これが曖昧だと、後々「ここまで必要だったの?」といったトラブルのもとになります。

計画書の作成とタスク定義

次に、行うべき作業を洗い出して計画書をまとめます。大まかな作業の流れや誰が何を担当するかを書き出し、一覧化します。家庭の引っ越しを例にすると、「荷造り」「部屋の掃除」「運送会社の手配」「新居の準備」などを順序立ててリストアップするイメージです。

スケジュールと予算の管理

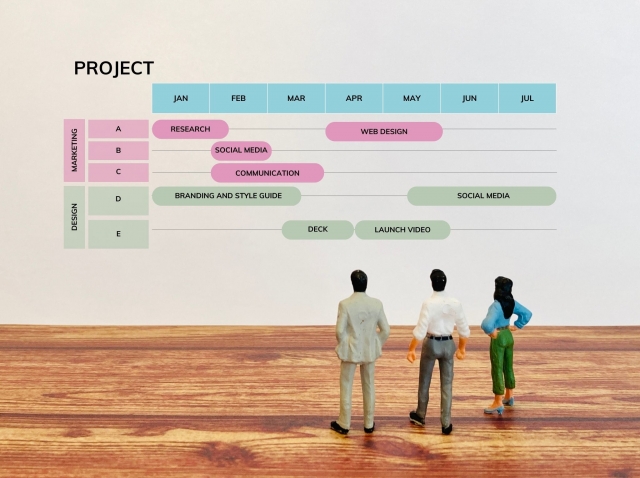

プロジェクトの進行には、期限とお金の管理が欠かせません。各タスクの期限を「ガントチャート」などで整理したり、使えるお金の範囲内でやりくりすることが求められます。実際に進める中で遅れや追加費用が出ても、早めに察知し対応策を考えるのが重要です。

進捗・品質・リスクの管理

計画通りに進んでいるかこまめに確認し、「遅れている箇所はないか」「成果物の出来に問題はないか」を日々チェックします。また、途中で思わぬ問題(リスク)が発生する場合もあるので、その兆候を見逃さず早めに対処する体制も整えます。

コミュニケーション管理とチームマネジメント

チーム全員が同じ方向を向き、スムーズに協力できるように情報共有を徹底します。定期的なミーティングやチャットツールを活用し、進行状況・困り事などをオープンに話せる雰囲気づくりが大切です。加えて、メンバーのやる気や働きやすさにも気を配ります。

ステークホルダー調整・監視統制と変更管理

関係者やお客様が複数いる場合、それぞれの要望や意見をうまく調整します。プロジェクト中に要望が変わることも多いので、何をどこまで変更できるか、ルールを決めて管理する仕組みも重要です。

終結プロセス(振り返り・教訓化)

プロジェクト終了後は振り返りを行い、「うまくいったこと」「課題となった点」を整理します。これを次回への教訓として活かすことで、プロジェクトマネージャーとしてさらに成長できます。

次の章に記載するタイトル:成功の原則と実践ポイント

成功の原則と実践ポイント

プロジェクトを成功に導くためには、いくつかの大切な原則と実践ポイントがあります。ここでは、具体的なステップやコツをご紹介します。

目的・ゴールの明確化と共有

プロジェクトを進めるうえで、最も重要なのは「目的」と「ゴール」をはっきりさせることです。例えば、「新しい商品を予定通り発売する」というゴールを全員で共通認識として持つことが大切です。曖昧なままだと、作業の方向性や判断基準がブレてしまいます。はじめにゴールを言葉にしてまとめ、チーム全員に共有しましょう。

タスクの可視化

プロジェクトには大小さまざまな作業が発生します。何を誰がいつまでにやるのかが見えないと、抜け漏れや遅れが起こりやすくなります。そこで、タスクをリストやスケジュール表などで「見える化」することが大切です。例えば、進捗管理表や付箋を使ったボードを活用し、チーム全員が今やるべきことを視覚的に把握できるようにします。

密なコミュニケーション

こまめな連絡や話し合いを心がけましょう。作業の進み具合はもちろん、悩んでいることや困っていることも早めに共有できる雰囲気づくりが大切です。毎日短い打ち合わせ(朝会)や、チャットツールを使った情報共有が効果的です。これにより、小さな問題も早く見つけて解決できます。

リスク管理計画の策定と事前準備

プロジェクトには予期しないトラブルがつきものです。機材の遅延や天候不良など、想定外の出来事にも備えるために、あらかじめ「リスク管理計画」を立てておきます。たとえば、代替案や緊急連絡先リストを準備するだけでも、スムーズな対応が可能になります。

優先順位づけと柔軟な計画修正

予算や人手などのリソースには限りがあります。その中で効果的に進めるためには、何を優先するかを都度判断し、必要に応じて計画を見直す柔軟さが求められます。状況の変化に応じてタスクの順番を入れ替えたり、スコープを調整することも重要です。すべてを完璧にやろうとせず、最も大切なことに集中しましょう。

次の章では、「代表的な手法・フレームワークの把握」について解説します。

代表的な手法・フレームワークの把握

この章では、プロジェクトマネジメントの現場でよく使われる手法や考え方についてご紹介します。難しい専門用語は極力避け、実例を交えてわかりやすく説明します。

1. QCDの原則

QCDとは「品質(Quality)」「コスト(Cost)」「納期(Delivery)」の頭文字をとった考え方です。プロジェクトの成功には、この3つのバランスがとても大切になります。たとえば、新商品の開発なら「高品質」「低コスト」「短納期」をすべて満たしたいところですが、現実はどれかを優先すれば他が難しくなることもあります。ですから、最初に「最も重視すべきは何か」をチームで話し合うことがポイントです。

2. ガントチャートによる進捗管理

プロジェクトの進み具合を「見える化」する道具として、ガントチャートがよく用いられます。ガントチャートは、左から右に向けて仕事の予定や進捗を横棒で示す表のことです。たとえば、学園祭の準備スケジュールを簡単に書く場合も、ガントチャートにすると各作業が何日から何日まで行われるかが一目でわかるようになります。スケジュールの遅れなどもすぐ発見できます。

3. WBS(作業分解構成図)

WBSとは、大きな仕事を小さなタスクに分けて整理する方法です。たとえば「家を建てる」という大きなプロジェクトでも、「土地の準備」「設計」「材料の調達」「建てる」といったように、やるべきことを順番に細かく分けて管理しやすくします。それぞれのタスクに責任者や納期を決めることで、全体が動きやすくなります。

4. 逆算思考のプロセス設計

プロジェクトが「いつまでに」「どのような状態」になれば成功かを最初に決めて、そこから逆算して必要な作業や日程を考える方法です。ゴールから逆に仕事を分解することで、重要なポイントや準備不足の部分に早く気付きやすくなります。

このような代表的な手法を知り、プロジェクトの規模や目的に合わせて選ぶことが、プロジェクトマネージャーにとって重要です。次の章では、プロジェクトマネジメント力の鍛え方(学習と実務での伸ばし方)について解説します。

プロジェクトマネジメント力の鍛え方(学習と実務での伸ばし方)

フレームワークを小規模プロジェクトで実践する

プロジェクトマネジメント力を高めるためには、まず基本的な流れを習得することが重要です。計画の立て方、実行、監視、制御、終結という一連のプロセスを実際に小さなプロジェクトで経験してみましょう。たとえば、部内のイベントや資料作成プロジェクトなど、身近な題材を選ぶとよいです。失敗や改善点を教訓として蓄積していくことで、自分なりの進め方が身につきます。

スキル別に実践するアプローチ

プロジェクトマネジメントでは、コミュニケーションや利害調整、リスク管理、品質・コスト・納期(QCD)の管理など、さまざまなスキルが求められます。日常業務のなかで「丁寧に話を聞く」「相手の立場を考えて意見をまとめる」「もしもの場合を事前に考えてリスト化する」といった具体的な行動を習慣にしましょう。小さなプロジェクトの成功体験を重ねることで、これらのスキルに自信が持てるようになります。

ケーススタディと経験の積み方

効果的な学び方として、ケーススタディの活用が挙げられます。書籍やインターネットには、実際のプロジェクトで起きた事例が数多く紹介されています。まずそれを読み解き、自分ならどう判断するか考えてみてください。また、職場で与えられた小規模な仕事からスタートし、徐々に大きなプロジェクトに関わることで、段階的にスキルが磨かれます。こうした積み上げが、経験豊かなプロジェクトマネージャーへの近道となります。

次の章に記載するタイトル:チームと組織で機能させるために

チームと組織で機能させるために

チームの能力を引き出すためのリーダーシップ

プロジェクトマネジメントを効果的に行うためには、個々のメンバーが持つ力を最大限に活かすリーダーシップが欠かせません。例えば、困ったときに相談できる雰囲気や、新しいアイデアを歓迎する姿勢は、チームとしての一体感ややる気を高めます。メンバーの得意分野や興味を把握し、それぞれが力を発揮できるように役割を割り振ることで、チーム全体の生産性も向上します。

役割・責任を明確にする意義

誰が何をするのか、どこまでが自分の責任範囲なのかが明確でないと、同じ作業を重複して進めたり、逆に大事な仕事が抜けてしまったりします。シンプルな一覧表や掲示物など、目に見える形で役割分担を示すことで、各自が自信を持って自分のタスクに集中できる環境が整います。

透明なコミュニケーションが生み出す効果

プロジェクトでは、進捗や課題を定期的にチーム全員で共有することが重要です。例えば、毎週短時間でも進捗会議を行うことで、問題の早期発見やフォローが可能になります。また、気軽に相談できるチャットグループを使うなど、情報がスムーズに流れる仕組みをつくりましょう。

ステークホルダーとの期待値管理

プロジェクトに関わる他部署の担当者やお客様(ステークホルダー)には、進捗や課題を正直に伝えることが大切です。時には、計画に変更が生じることもありますが、早めに共有し意見を募ることで、協力をスムーズに得ることができます。具体的には、月に一度の報告書や定例会などを活用すると良いでしょう。

次の章に記載するタイトル:「よくある失敗と回避策」

よくある失敗と回避策

ゴールの曖昧さによる混乱

プロジェクトの目的やゴールがはっきりしていないと、メンバーの行動がバラバラになり、結果として目標達成が難しくなります。たとえば、「よいサービスをつくる」というだけで進めると、各自の認識がずれてしまいがちです。明確な成果物や達成基準を文章や図で共有することで、ズレを防止できます。

スコープクリープ(業務範囲の拡大)

プロジェクトの途中で「これも入れておこう」「ついでにやっておこう」と範囲が広がってしまう現象をスコープクリープと呼びます。これが起きると、コストや納期が大きく膨らむことがあります。要望や変更が発生した際は、必ず「本来の計画に沿っているか」「優先順位は何か」を確認し、必要ならチームで合意のうえ変更手続きをしましょう。

進捗把握の遅れ・非可視化

メンバーが今どこまで進んでいるか分からないまま進めると、気づかぬうちに大きな遅延が発生します。タスクを細かく分けて一覧にし、進捗を誰もが分かる形で見える化しましょう。週に1度などの頻度で進捗レビューを実施し、小さな遅れも早めに発見できるように工夫することが効果的です。

リスクへの無対策

「うまくいくだろう」とリスク対策をしないと、いざトラブルが起きた時に大きな手戻りや混乱を招きます。開始前に「どんな問題が起こりそうか」をチームで洗い出し、事前に対応策を決めておきましょう。普通なら想定しない事態もできるだけ想像して備え、それをメンバーと共有することが重要です。

まとめと次章案内

こうしたよくある失敗を事前に知り、具体的な回避策をチーム全体で共有しておくことで、スムーズなプロジェクト推進が可能になります。

次は「まとめとしての実行チェックリスト(抜粋)」についてご紹介します。

まとめとしての実行チェックリスト(抜粋)

プロジェクトマネジメントにおいて大切なのは、理論や知識を実際に活用できることです。この章では、前章で紹介した「目的や成果物、品質基準の明確化」「スケジュール・予算・リソースの合意形成」などの要点を、すぐ現場で使えるチェックリストに抜粋して整理します。実行段階で迷った時や、プロジェクト進行の見直し時に活用してください。

1. 目的・成果物・品質基準の明確化

- プロジェクトの目的は誰が聞いても分かるように定義されていますか。

- 必要な成果物(例:アプリ完成、レポート提出等)はリストアップされ、関係者全員に共有済みですか。

- 品質の基準(例:動作確認内容、レビュー基準 等)は具体的に決められていますか。

2. スケジュール・予算・リソースの合意

- いつまでに何をやるか、スケジュールは現実的でチーム全員と合意できていますか。

- 必要な予算や人手、道具などのリソース配分は無理がありませんか。

3. リスク管理とコミュニケーション

- プロジェクトのリスク(失敗につながる不安要素)はリストにして管理していますか。

- 予定変更が必要な場合、仕組みやルールが決まっていますか。

- 定期的なチーム内コミュニケーション(例:週次ミーティング等)は運用されていますか。

4. QCD(品質・コスト・納期)のトレードオフ意思決定

- 品質・コスト・納期のどれを優先するか、判断基準を明文化していますか。

- 重要な意思決定について記録を残し、誰でも経緯が確認できるようになっていますか。

このチェックリストを参考にしながら、現場で実際に一つひとつ確認していくことで、プロジェクト成功の可能性を大きく高められます。今日からすぐ、実践してみてください。