目次

この記事でわかること(主要5点)

- アジャイルPMの基本と背景

なぜ今アジャイルが注目されるのか、その定義と特徴が理解できます。 - アジャイルの原則とウォーターフォールとの違い

柔軟性や反復型進行などのコア原則、従来手法との使い分けポイントがわかります。 - メリットとデメリット

変化への対応力や顧客満足度の向上などの強みと、計画管理の難しさや合意形成の課題を把握できます。 - 実務での適用方法

代表的フレームワーク(スクラム・カンバン)、導入ステップ、現場で効くコツが学べます。 - 実務適用のまとめとハイブリッド運用

アジャイルをどこに活かし、ウォーターフォールとどう組み合わせるか、現場での最適な使い分けが見えてきます。

はじめに:アジャイルPMとは何か、なぜ今使われるのか

アジャイルプロジェクトマネジメント(アジャイルPM)は、近年多くの現場で導入が進んでいるプロジェクトの進め方です。従来型の「ウォーターフォールモデル」と異なり、一度に全てを計画し実行するのではなく、「イテレーション」や「スプリント」といった短い期間ごとに小さな計画を立て、実装・テスト・リリースを繰り返して進めるという特徴があります。たとえば、毎週または2週間ごとに“作って試す”を繰り返し、都度成果物をチェックしながら進めます。

この方法が注目されている理由は、変化に柔軟に対応できる点です。今の時代は状況の変化や技術の進歩がとても速く、お客様の要望や必要な機能も開発途中で変わっていくことが珍しくありません。アジャイルPMはこうした変更や新しい発見に即座に対応でき、最適な形でプロジェクトを進めるのに役立ちます。

もともとはソフトウェア開発の現場で生まれた手法ですが、その“柔軟さ”や“段階的な改善”の考え方は、今やヘルスケアや教育などIT以外の分野にも広がりつつあります。具体的なツールや用語などは次章以降で詳しくご紹介しますが、まずは「変化を味方につけて、現場で価値を最大化できる方法」として理解していただくのがよいでしょう。

次の章では、アジャイルのコア原則(要点)についてご説明します。

アジャイルのコア原則(要点)

アジャイルのしくみを理解するうえで、まず欠かせないのが4つのコア原則です。

1. 変化への柔軟な対応

アジャイルでは「計画通り進めること」よりも、「お客様や状況の変化に柔軟に対応すること」を重視します。たとえば、最初に決めた仕様が途中で変わる場合も、できるだけ早く気づき、チーム全体で対応策を考えます。

2. 反復による価値提供

アジャイルでは、作業を一定期間ごと(スプリントと呼びます)に区切って進めます。毎回、実際に動くものをつくり上げて顧客に見せることで、早い段階から価値を届けます。例えば、アプリ開発ならまず基本機能だけ作り、使いながら改善していく形です。

3. フィードバックをもとに学び続ける

成果物や仕事の進め方について「振り返り」を頻繁に行い、もらった感想や意見をもとに、次の作業ややり方を調整します。これにより、失敗を早く発見し、改善するサイクルが生まれます。

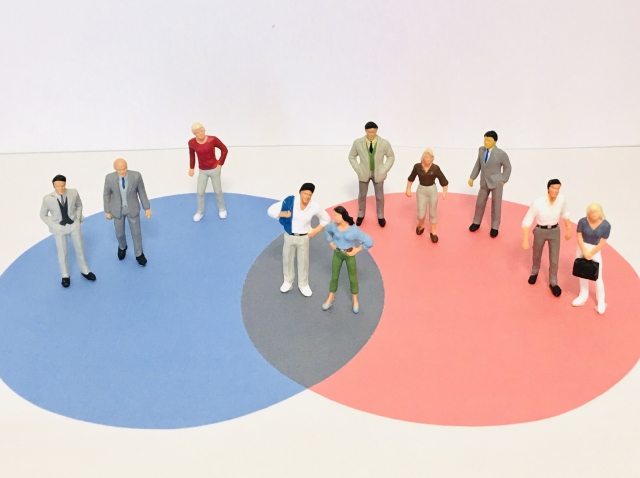

4. 顧客もチームも一体となって協力する

アジャイルでは、顧客や関係者、チームメンバーどうしが頻繁に話し合い、方向性や目標をすり合わせます。現場のコミュニケーションが多く、意思決定が速やかです。

これらの原則によって、アジャイルは変化の多い現代のプロジェクトでも柔軟かつ効果的に進められるのです。

次の章に記載するタイトル: ウォーターフォールとの違いと使い分け

ウォーターフォールとの違いと使い分け

ウォーターフォールとは?

ウォーターフォールは、プロジェクトを「要件定義」「設計」「開発」「テスト」など段階的に進めていく手法です。各工程が終わってから次に進むため、流れが階段状(滝のよう)になることからこの名前がつきました。この方法の良い点は、最初に全ての計画や成果物が明確に決められることです。一度決めたことが変わりにくいので、予算や納期、品質の管理がしやすくなります。例えば建設業や製造業など、「最初に決まった設計通りに作るのが重要」という分野でよく使われています。

アジャイルとの違い

アジャイルは、「まず全体像をざっくり決め、詳細はあとで考えつつ、短いサイクルで何度も作っては直す」を繰り返す手法です。チームが話し合って、計画や仕様を柔軟に変えながら進めます。この結果、お客様の要望に素早く対応できたり、途中で状況が変わった時でも軌道修正しやすくなります。例えばスマートフォンアプリ開発など、「市場やユーザーの声にすぐ対応する必要がある」場面で活躍します。

使い分けのポイント

ウォーターフォールは「やること」「作るもの」などの要件が最初からしっかり決まっているときに向いています。特に、法律や規格、予算の厳しい制約がある場合に適します。

それに対してアジャイルは、要件やゴールが後から変わるかもしれない場面、変化が多い分野で力を発揮します。作りながら改善したいプロジェクト、誰かの意見をすぐ反映したいシステム開発にぴったりです。

具体例

・ウォーターフォールが向く例:ビル建設、銀行システム、法改正へのシステム対応など

・アジャイルが活きる例:ウェブサービスやアプリの新機能開発、スタートアップのプロダクト開発

次の章に記載:アジャイルのメリット

アジャイルのメリット

アジャイルの最大の魅力は、変化への強さです。たとえば、お客様から「やっぱりここの仕様を変えてほしい」と言われた場合でも、すぐに対応しやすい仕組みになっています。これは、開発サイクルが短く、途中でできあがった機能を頻繁にお見せし、こまめに調整できるからです。どんなに計画を立てても、実際に動くものを見なければ気づけないことが多いので、早い段階で本当に必要な機能に気づき、優先順位を変えたり、ムダな作業を減らしたりできます。

さらに、アジャイルでは、動作する機能を早くユーザーに届けることを重視します。そのため、「とりあえず動くもの」が早期にできあがり、サービス停止やリリースの失敗といったリスクを最小限に抑えられます。また、ユーザーやお客様からフィードバックをもらって、すぐに改善案として取り込むことができます。たとえば、『ボタンの位置が使いづらい』『もう少し情報量を増やしてほしい』といった要望に短期間で対応できるのも魅力です。

また、チーム全員が協力しやすい環境になるのもアジャイルの特徴です。日々の情報共有や相談を通じて、プロジェクトの進み具合がわかりやすくなります。「何をどう進めているか」をみんなで共有できるので、お互いの信頼感や安心感も高まります。その結果、自然と新しいアイデアや工夫がうまれ、仕事の質や効率も向上します。

加えて、必要に応じて方向転換できるので、大きな手戻りや無駄なコストの発生も抑えられます。何度も改良を重ねることで、より使いやすく、不具合の少ないサービスや製品が作れるというメリットも見逃せません。

次の章では、アジャイルのデメリット(留意点)についてご説明します。

アジャイルのデメリット(留意点)

アジャイル開発には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。この章では、アジャイルPMを導入する際に知っておきたい主な留意点を解説します。

全体の計画やスケジュール管理の難しさ

アジャイルでは、最初に全てを細かく決めてから始めるのではなく、必要に応じて計画を調整しながら進めます。そのため「何をいつまでに完成させるか」をはっきり決めたいプロジェクトや、変更を好まない関係者にとっては不安が生じやすい傾向があります。予算や納期が厳密な場合は特に注意が必要です。

役割やプロセス整備が必須

アジャイルはチーム内での役割分担や作業の流れが曖昧なまま進めると、意思決定がスムーズにできなかったり、進行が停滞してしまうリスクがあります。チームの全員がゴールを理解し、誰が何を担当するかを明確にするための工夫が重要です。

頻繁なコミュニケーションの必要性

アジャイルでは小さな単位で成果を出し、その都度チームや関係者と話し合いながら方針を見直します。このため、短い周期での打合せや合意が求められます。コミュニケーションが不足すると、意図のズレや認識違いが起きやすくなる恐れがあります。

ステークホルダー対応の工夫

関係者が多いプロジェクトでは、都度の変更や方向転換について全員の合意を得ることが難しくなりがちです。その結果、意見のすり合わせに時間がかかることもあり、事前に合意形成の仕組みやルールを作っておくことが大切です。

次の章に記載するタイトル:適用領域と導入効果

適用領域と導入効果

アジャイルの適用領域

アジャイルはもともとソフトウェア開発で生まれた手法ですが、最近では幅広い分野に活用されています。たとえば、ヘルスケア業界でも新しいサービスやシステムを作る際、柔軟に対応できるアジャイルが選ばれています。そのほか、マーケティングや製造業、教育現場など「変化が多く、ユーザーの声をすぐ反映させたい」分野で特に強みを発揮します。

大規模プロジェクトへの対応

アジャイルは小規模な開発だけでなく、数百人規模の大きなプロジェクトでも効果的です。たとえば、数十ものチームが関わるプロジェクトは、従来なら計画通り進めるのが難しいですが、アジャイルならタスクを細かく分けて管理します。そうすることで進捗が見えやすくなり、途中で課題が出てもすぐ発見しやすくなります。

導入による主な効果

アジャイルを導入すると、一番のメリットは「成果を段階的に積み上げられる」ことです。仕事を小さな単位で進め、その都度成果を確認しながら改善できるので、最終的な品質が高まります。また、定期的なふり返りを行うことでチームの働き方もどんどん良くなり、結果としてプロジェクトの成功率やユーザーからの評価(エンゲージメント)が上がります。

具体的な事例例

たとえば、病院の電子カルテ導入では、最初に最低限必要な機能だけリリースし、医師や看護師の意見を聞きながら少しずつ追加機能を作っていく方法が取られています。このやり方なら、作っている途中でも現場の声を反映でき、利用者にとって本当に使いやすいシステムが完成します。

次の章に記載するタイトル:代表的なフレームワークと用語(実務の地図)

代表的なフレームワークと用語(実務の地図)

アジャイルを形にする代表的フレームワーク

アジャイル開発には、いくつか広く使われている実践モデルがあります。よく耳にするのが「スクラム」や「カンバン」です。「スクラム」では、短いサイクル(スプリント)で仕事を区切り、段階的に成果を出していくスタイルをとります。一方、「カンバン」は、作業の見える化ボードを使い、今どの作業が進行中か、滞っていないかをみんなで把握しやすくする方法です。両方ともチーム全体で仕事の状況を共有できる点が特長です。

主要な用語の解説

- スプリント/イテレーション:これは1〜4週間ほどの決まった期間ごとに区切り、毎回異なる成果物をつくる反復作業の単位です。例えば、2週間で新しい画面を作る、といったように目標をはっきりさせて進めます。

- プロダクトバックログ:必要な機能や改善点を優先順位付きで一覧化したリストです。新しいアイデアや顧客からの要望はまずこのリストに追加します。重要順に取り組むことで、本当に価値の高い作業に集中できます。

- リリースプランニング:プロダクトをいつ、どんな内容で世に出すかを決めるプロセスです。たとえば、「3か月後に基本機能でまずリリースし、その後追加機能を順次公開する」といった計画を立てます。事前に全てを決めず、状況に応じて柔軟に見直すのがポイントです。

- アジャイルリーダーシップ:管理者が細かく指示するのではなく、メンバーが自ら考え、工夫しやすいよう支援や調整にまわるリーダー像を指します。新しいやり方に挑戦しやすい安心感をつくることで、チームの自律性と協働力が高まります。

まとめに向けて

ここまで、アジャイル開発を実務で使う際によく登場するフレームワークや基本用語について紹介しました。これらを理解することで、アジャイルの全体像がつかみやすくなります。

次の章では、現場でアジャイルを活かす具体的なコツについてお話しします。

実践のコツ(現場で効くポイント)

小さく作って早く見せる

アジャイル開発の大切なコツは、作るものをできるだけ小さく区切り、動くもの(プロトタイプや実装の一部)を早くお客様や関係者に見せることです。たとえば、大きな機能を最初から全部完成させるのではなく、一部分の動く状態まで仕上げてフィードバックをもらいます。こうすることで、実際に使われる場面での課題や改善点も早く発見できるようになります。これは、時間とコストを無駄にしないだけでなく、お客様の満足度も高まる手法です。

優先度駆動で進める

タスクや開発する機能には優先順位を付けて、高い価値や重要度の高い項目から着手するのがポイントです。例えば、お客様が「ここが一番困っている」と話した部分や、システム全体の根幹に関わる部分を真っ先に開発します。そのうえで、要件や状況の変化に合わせてリスト(バックログ)をこまめに見直してください。この順応性が、アジャイルの現場力になります。

コラボレーション重視の進め方

アジャイル開発では、関係する部門やメンバーが積極的に会話し、情報交換を繰り返すことが重要です。たとえば、IT担当者だけでなく、営業やサポート部門も打ち合わせに参加することで、より現場の意見を盛り込んだ開発ができます。こうした横断的な連携が、現場の創造性と熱意を引き出しやすくします。

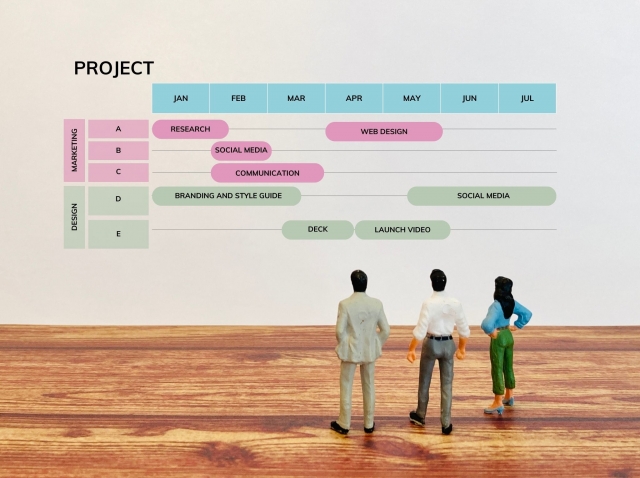

可視化と透明性の確保

作業内容を細かく分け、進捗状況をチーム全体で見えるようにすると、誰が何をしているか分かりやすくなります。具体的には、タスク管理ボードや進捗グラフの活用がおすすめです。"次はこのタスクに取りかかる" "遅れている部分はここ"など、状況が一目で分かれば、助け合いや柔軟な対応も起きやすくなります。この透明性が、信頼や生産性の向上につながっていきます。

次の章に記載するタイトル:アジャイルとPMBOK・PMP視点の接続

アジャイルとPMBOK・PMP視点の接続

PMBOKとアジャイルの関係性

PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)は、さまざまなプロジェクト管理手法を含む標準的な枠組みです。その中には、アジャイルの考え方や「逐次詳細化(プログレッシブ・エラボレーション)」という、段階的に計画や仕様を明確にしていく手法も含まれています。つまり、従来の計画重視型だけでなく、アジャイルのような柔軟な進め方にも対応しています。

伝統的プロセスとの整合性

プロジェクトの立ち上げにおいては、「プロジェクト憲章」と呼ばれる文書を作成します。アジャイルプロジェクトでも、この文書によってプロジェクトの目的、スコープ、主要メンバー、ガバナンス体制をはっきりさせるのは同じです。また、必要に応じて調達管理(外部ベンダーとの契約など)もPMBOKの手法が活用できます。アジャイル独自の動的な要素と、PMBOKで重視される明確な枠組みの両方を持ち込むことで、多様な状況に対応できます。

従来ツールのアジャイル現場での活用例

ガントチャートやWBS(作業分解構成図)、RACI(責任分担表)は伝統的手法で使われてきましたが、アジャイルでも役立つ場面があります。たとえば、複数のチームが共同で大規模な機能をリリースする場合、ガントチャートで各チームの進捗を管理したり、WBSで大まかな作業の全容を把握したりできます。また、依存関係を整理したり、多数の関係者がいる場合に誰が何を担当するか明確にするにはRACIも有効です。こうしたツールは、アジャイルの柔軟な開発サイクルと組み合わせることで、より確実にスケジュールやリスクを管理できます。

目的に合わせてツールを選ぼう

アジャイルが推奨する「変化に対応する力」とPMBOKに基づいた「標準的管理手法」は対立するものではありません。たとえば、リリースやロードマップの作成、複雑な依存関係の整理では、両者の特長を適切に使い分けると効果的です。現場の目的に応じて、単なるアジャイル開発だけでなく、従来のプロジェクト管理ツールも賢く使いこなすことが、安定した成果につながります。

次の章に記載するタイトル:アジャイル導入時の実務ステップ(サンプル)

アジャイル導入時の実務ステップ(サンプル)

目的や制約を明確にする

アジャイルを導入する前に、必ず「なぜアジャイルで取り組むのか」を明確にします。これは、プロジェクトが目指す価値(例えば、ユーザー満足度向上や納期短縮など)や、どのような条件・制約があるか(例えば、法規制、品質基準、固定された納期など)をはっきりさせることです。「目標は何か」を全員で合意し、共通認識を持つことが成功の第一歩です。

チーム設計を行う

次に、「誰と進めるか」を考えます。アジャイルではメンバーそれぞれの役割(たとえば、推進リーダーや実行担当、サポート担当など)を明確にし、支援型リーダーシップを意識しましょう。また、必要に応じて複数の部署や職種の人を巻き込むのも効果的です。たとえば、開発チームだけでなく営業・マーケ部門もミーティングに参加させることで、より良いアイデアや情報が集まります。

バックログを整備し優先順位をつける

"バックログ"は、やるべき作業やアイデアをリスト化したものです。このリストを作成した後、どの作業が顧客や利用者の価値に直結するか、リスクを減らせるか、簡単に実現できるかを考えて、優先順位を決めます。たとえば、新機能の追加とバグ修正を並べた時、「すぐ直せるバグの修正」を先にした方が価値や安心感が高ければ、そちらを優先します。

スプリントの運用サイクルを始める

準備ができたら「スプリント」を回します。スプリントとは、2〜4週間程度の短い期間で、計画→実行→振り返り(レビュー・レトロスペクティブ)を繰り返すやり方です。例えば、2週間で新しい画面を作り、すぐチームメンバーで動作確認し、良かった点や直すべき点を振り返ります。このサイクルを重ねて、柔軟に改善しながら進めます。

進捗・成果の『見える化』と必要な計測

作業や成果を見えるようにします。付箋や一覧表を使って「今どの作業をしているか」「あと何が残っているか」を可視化し、必要ならガントチャートや進捗指標(EVM:出来高管理)などの管理手法も組み合わせます。こうした透明性が、メンバー間の信頼や素早い問題発見につながります。

次の章に記載するタイトル:よくある成功パターンと課題回避

よくある成功パターンと課題回避

成功パターンの具体例

アジャイルで成果をあげている現場には、いくつかの共通点があります。まず、短い期間で試作品や部分機能を作り、それをすぐ顧客や利用者に見せてフィードバックを得ることです。たとえばECサイト開発で、最初にトップページだけ公開し、実際の使いやすさや意見を集めて改善につなげるケースがあります。

また、意思決定できる人がアジャイルチームの議論やレビューに参加しやすいのも特徴です。担当者が検討事項を持ち帰るだけではなく、その場で素早く方向性を決められるため、スピード感をもった調整や変更が可能になります。さらに、開発範囲(スコープ)を適宜見直し、必要に応じて優先順位を変更できる柔軟さも成功のポイントです。

最後に、失敗点や良かったことを話し合い、次に活かしていく文化が根付いています。定期的な振り返り(ふりかえりミーティング)を習慣化して、継続的に改善できているチームは成果が見えやすいです。

よくある課題と回避策

失敗しやすいパターンも共通しています。例えば、仕様があいまいなまま作業をスタートし、完成後に大幅な修正が発生すると、手戻りが増えてしまいます。これを防ぐには、初期段階で大まかな全体像や目的、優先事項をチームで共有することが重要です。

また、バックログ(やるべき作業の一覧)の順位を一度決めたまま固定してしまうと、状況の変化に対応できません。現状に応じて見直しを繰り返し、顧客やチームメンバーと相談しながら柔軟な運用を心がけましょう。

さらに、チームに「自分たちで考え、動く」意識が浸透しないと、作業が言われた通り進むだけになり、改善や工夫が生まれません。チーム内の相談や情報共有の場を積極的に設けて、互いの意見を尊重する文化を作ることが回避策です。

このように、アジャイルの本来の力を引き出すためには、コラボレーション(協力)・反復(繰り返し)・透明性(オープンな情報共有)を意識し続けることが大切です。

次の章に記載するタイトル:まとめとしての実務適用の見取り図

まとめとしての実務適用の見取り図

アジャイル型プロジェクトマネジメントは、変化が多く迅速な対応が求められる現代の業務に非常に適した手法です。要件が流動的な領域や、顧客やユーザーの声を素早く取り入れたい場合、アジャイルの「小さく始めて頻繁に確認する」方法が大いに威力を発揮します。たとえば、新しいサービスやアプリの開発では、市場や利用者の反応をもとに素早く方向修正できる点がメリットです。

ただ、全てのプロジェクトにアジャイルが最適というわけではありません。法規制が厳しく、進行計画や成果物が厳密に決まっている分野では、ウォーターフォール型(最初に計画を固め、段階的に進める方法)が有効なことも多いです。例えば、大型インフラの建設や医薬品開発などは、安全性や品質管理が最優先されるため、明確な工程管理が重視されます。

現実的には、アジャイルとウォーターフォール双方の強みを活かす"ハイブリッド型"も多数導入されています。たとえば、初期の要件定義や基本設計ではウォーターフォール、仕様の詳細化や開発工程ではアジャイルを使う、といった使い分けです。また、チームの成熟度や関係者の合意形成の度合いによって最適な手法も変わります。

実際の現場では、まずプロジェクトの性質(変化の頻度・法規制・関わる人の数や役割など)をしっかり評価することが重要です。そのうえで、アジャイルの反復・協働・フィードバックを基本に、「どこまでアジャイルを適用できるか」、「どこは従来型が合うか」を話し合い、柔軟に組み合わせることが成功のポイントとなります。

要するに、アジャイルPMは万能薬ではなく、プロジェクトごとに最適な適用バランスを見極め、現場に合わせて調整する柔軟さが不可欠です。仕事の性質やメンバーの特性を踏まえ、アジャイルの考え方を取り入れることで、より良い成果を目指せるはずです。