この記事でわかること

- プロジェクトマネジメントの基本概念とQCDの重要性

- PM(プロジェクトマネージャー)とPMOの役割・違い

- PMBOKやPMISなどの基礎知識と主要機能

- よくある課題への解決アプローチとツール選定のコツ

- 導入から運用・改善までの実践ステップと成功ポイント

目次

プロジェクトマネジメントの基礎とQCD

プロジェクトマネジメントとは

プロジェクトマネジメントは、目標を決めて計画を立て、タスクやスケジュール、人員を管理しながら、プロジェクトを成功へ導くための活動です。たとえば、新しい商品を開発したり、お店のキャンペーンを計画したりする場合を想像してください。期限や予算が決まっていて、その範囲内で成果を出すために、一人ひとりの役割ややるべきことを整理するのがプロジェクトマネジメントです。

QCDとは何か

プロジェクトを管理する際、特に大切になるのが「QCD」と呼ばれる3つの観点です。QはQuality(品質)、CはCost(コスト)、DはDelivery(納期)を指します。たとえば、家を建てるプロジェクトで考えてみましょう。「どれくらい丈夫で安全な家を建てられるか(品質)」、「予算内で実現できるか(コスト)」、「いつまでに完成できるか(納期)」を、バランス良く達成することが求められます。

チーム運営とリスク管理

プロジェクトマネージャー(PM)は、タスクの割り振りや進捗チェックだけでなく、チーム内外の調整やトラブル発生時の判断も担います。たとえば、担当者が急にお休みしたり、資材が予定通り届かなかったときも、他のメンバーとの連携や計画の見直しで対応します。そのため、柔軟な対応力や、トラブルを事前に見抜くリスク管理も欠かせません。

複数の専門分野と役割の分担

近年では、開発やデザイン、マーケティングなど様々な分野のメンバーが関わるプロジェクトが増えています。そのため、全体のスケジュールや役割分担を明確にし、限られた人数や時間、予算で効率よくプロジェクトを進めていくことが重要です。

次の章では、PM・PMOの役割と違いについて解説します。

PM・PMOの役割と違い

PM(プロジェクトマネージャー)の役割

PM(プロジェクトマネージャー)は、プロジェクトの中心となる人物です。プロジェクトの計画立案から始まり、目的の明確化、具体的な計画の作成、予算や納期の調整、チームの編成や役割分担、進捗の管理、問題発生時の対応、完成後の振り返りまで幅広く関わります。たとえば、家を建てるプロジェクトの場合、どんな家にするかを決めたり、設計士や工事業者を手配したり、スケジュールや予算を守るための調整役を担います。そのため、PMにはコミュニケーション能力や判断力、総合的なマネジメント力が必要です。

PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の役割

PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)は、プロジェクトを組織的に支援する役割です。特に複数のプロジェクトを同時に進める大きな会社や、プロジェクトが非常に大規模な場合に設置されることが多いです。PMOは、プロジェクトごとの差が生まれないように社内のルールや標準を作ったり、プロジェクトの状況をまとめて経営層に報告したり、担当のPMが困った時のサポート役になります。例えるなら、社内の「交通整理役」や「道しるべ」的な存在です。

PMとPMOの違いのポイント

・PMは実際のプロジェクト推進を中心になって進める“現場の責任者”です。

・PMOは複数プロジェクトや組織全体の観点で、PMやチームをサポートする“司令塔”のような立場です。

簡単にまとめると、PMは「現場リーダー」、PMOは「支援本部」というイメージを持つと分かりやすいでしょう。

次の章に記載するタイトル:PMBOKと関連キーワードの整理

PMBOKと関連キーワードの整理

PMBOKとは、「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」の略名で、世界中のプロジェクトマネージャーが参考にする手引書です。このガイドは、米国のプロジェクトマネジメント協会(PMI)が作成しています。IT、建設、製造など業種を問わず役立つことから、日本でも多くの企業が取り入れています。

PMBOKの主な特徴

PMBOKは、プロジェクトの進め方を「知識エリア」と呼ばれる10の分野に整理しています。たとえば「スコープ管理」は、プロジェクトのやるべき範囲を明確にする作業です。また「リスク管理」は、予想されるトラブルを事前に洗い出して備えるプロセスです。このように、プロジェクトを成功に導くために必要な観点を体系的にまとめている点が特徴です。

関連キーワードの簡単な説明

- プロジェクトライフサイクル:プロジェクトの始まりから終わりまでの一連の流れを指します。一般的には「開始」「計画」「実行」「監視・コントロール」「終了」の5フェーズに分かれます。

- PM(プロジェクトマネージャー):プロジェクトを任され、計画から実行、終了まで全体を管理する人のことです。

- PMO(プロジェクトマネジメントオフィス):複数のプロジェクトを支援・監督する専門組織です。社内の複数プロジェクトの進捗やルールを整備する役割も果たします。

- プロジェクトマネジメント計画書:プロジェクトの目的、実施範囲、スケジュール、コストなどをまとめた計画書です。プロジェクト全体の指針となります。

これらを理解することで、プロジェクトマネジメントの全体像をつかみやすくなります。次に、プロジェクトマネジメントシステム(PMIS)とは何かについて紹介します。

プロジェクトマネジメントシステム(PMIS)とは何か

PMISの基本的な役割

プロジェクトマネジメントシステム(PMIS)は、複数のタスクや作業を効率よく進めるための「管理の土台」となる仕組みです。たとえば、タスクの締切や進行状況、各メンバーの作業時間、万が一のトラブルなど、多くの情報を一つの場所に集約して管理します。これにより、プロジェクト全体の状態が一目で分かるようになり、チームのコミュニケーションも活発になります。

どんなものがPMISにあたるか?

PMISはソフトウェアやクラウドサービスの形で提供されることが多いです。「プロジェクト管理ツール」「業務管理システム」などとも呼ばれ、たとえば以下のような機能が一つにまとまっています。

- タスク管理(やることリストや担当割当など)

- 進捗の見える化(グラフやボード表示など)

- 工数や作業時間の記録

- ドキュメントや資料の共有保管

- リスクや課題の登録、確認

- プロジェクトごとのレポート作成

このようなツールは小規模なチームから大規模なプロジェクトチームまで幅広く使われており、テレワークやリモートワークとの相性も抜群です。

PMBOKとPMISの関係

プロジェクトマネジメントの国際的な標準である「PMBOK」でも、PMISは欠かせない要素として登場します。PMBOKでは、計画・実行・監視など、プロジェクトの様々な場面でPMISの活用が推奨されています。チーム内の情報共有や、全体進捗の確認、問題発生時の即時対応など、日常の現場で役立つ“実用的な道具”と言えるでしょう。

ひとことでPMISを説明すると?

一言でいうと「プロジェクトの情報が一か所にまとまり、誰でも必要な時にアクセスできる“司令塔”のような存在」です。これにより、仕事の無駄や確認漏れが減り、プロジェクト全体の効率がぐっと上がります。

次の章に記載するタイトル:プロジェクトマネジメントシステムの主要機能

プロジェクトマネジメントシステムの主要機能

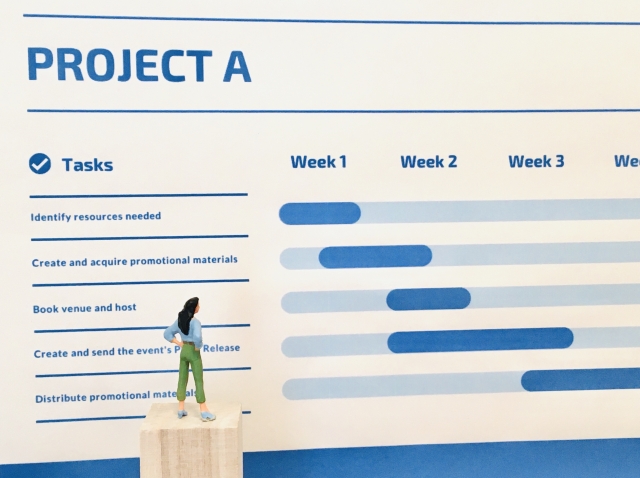

タスク・スケジュール管理

プロジェクトマネジメントシステム(PMIS)の代表的な機能として、まずタスクとスケジュールの管理があります。ガントチャートという横棒グラフ形式で計画を一目で確認できるツールや、カンバンボードと呼ばれる付箋型の進捗管理ボードを使う場面が増えています。各タスクの締切や進捗、担当者の把握が簡単になるため、スケジュールの遅延も早めに気付けます。また、「この作業が終わらないと次の工程に進めない」といった作業間の依存関係も可視化できます。

工数・予実管理

プロジェクトのメンバーがどれだけ稼働しているか(工数)や、人件費・経費などのコストも数字で見えるように管理できます。開始前に立てた予定(予算・計画)と実際の数値(実績)を比較できるので、目標に対して遅れが出ていないか・コストが膨らんでいないかを判断しやすくなります。

コラボレーション

現代のプロジェクトでは、複数人が同時に作業するのが一般的です。コメント機能で打ち合わせの履歴を残したり、通知機能で重要タスクの変更を即座に共有したり、ファイル共有で資料の受け渡しも一元化できます。こうした仕組みが、誤解や情報漏れを予防します。

進捗・ダッシュボード

プロジェクトの進み具合が、誰にでも一目で分かる「ダッシュボード」も重要です。たとえば「今週までの完了タスク数」や、「残り作業量を示すグラフ(バーンダウンチャート)」、各担当者の作業負荷など、様々なKPI(重要指標)のグラフが用意されます。

リスク・課題・変更管理

プロジェクトでは予想外のトラブルや追加の要望が必ず発生します。それらを「課題」や「リスク」「変更事項」として個別にチケット化(一覧化)し、対応の流れ(ワークフロー)を明確にすることで、抜けや遅れの防止につながります。

標準化・テンプレート化

良い成果を安定して出すためには、うまく進んだプロジェクトのやり方を他でも再現したいものです。PMISでは計画書や進捗報告書のテンプレートを用意できるため、誰でも同じ流れで管理が進められるようになります。

分散チーム支援

最近は、在宅勤務や複数拠点でのプロジェクトが一般的です。PMISではそれぞれ離れた場所にいるメンバーも、ネットを通じて同じ進捗状況やタスク内容をリアルタイムに確認できます。オフィスが違っても円滑に連携が進みます。

次は、「よくある課題とシステム導入での解決アプローチ」について解説します。

よくある課題とシステム導入での解決アプローチ

プロジェクトマネジメントを進める中で、多くの組織が直面する課題にはいくつか共通点があります。本章では、実際によくある課題と、それに対するプロジェクトマネジメントシステム(PMIS)の具体的な解決アプローチについてご紹介します。

1. コミュニケーション不足

関係者間の情報伝達がうまくいかず、誤解や手戻りが発生することはよくあります。こうした課題には、関係者全員がアクセスできる議事録やタスク管理ツールの活用が効果的です。すべての情報を一元化した上で、進捗や決定事項が可視化されることで、情報の共有漏れを防げます。

2. 成功の定義があいまい

プロジェクトが「何をもって成功とするか」が明確でないと、途中で方向性がぶれることがよくあります。こうした場合、WBS(作業分解図)や受入基準(テストや評価の基準)を活用し、事前に目的や完了条件を明文化しておく手法が役立ちます。プロジェクト管理システム上にこれらを記録し、常に関係者が確認できる状態で管理しましょう。

3. リスクマネジメント不足

「予定外のトラブルが発生した時に混乱する」という声もよく聞かれます。リスクマネジメントの一環として、リスクログ(リスクの一覧と対策の記録)や定例レビューの仕組みを用意すると、不測の事態が発生した際にも柔軟に対処できます。PMISにリスク管理用の機能が備わっている場合はぜひ活用してください。

4. いつの間にか未管理の作業が発生

当初計画になかった業務や作業が増えてしまうのもよくある課題です。こうした問題には、変更管理の仕組みが効果的です。システムを使って新規・変更依頼を登録し、承認フローを設けることで、範囲外作業の発生をきちんと把握し管理しやすくなります。

5. 適切な人員配置が難しい

担当者の業務負荷やスキルが見えづらく、人材リソースの最適化が難しい場面も多くあります。PMISでは、各メンバーのタスク量や進行状況、スキル情報を一覧化し、バランスよく人員配置を調整できます。Excelの表だけでは難しい情報の可視化も容易です。

このような課題に対して、プロジェクトマネジメントシステムの導入は、透明性と再現性の高い管理を実現する手助けとなります。

次の章では、ツール選定のチェックポイントについてご紹介します。

ツール選定のチェックポイント

自社に必要な機能をしっかり洗い出す

ツール選定を成功させるには、まず自社のプロジェクト管理における必須要件を整理することが重要です。たとえば「QCD(品質・コスト・納期)」に関する指標や、業績評価に使うKPIを、ひと目で確認できるダッシュボード機能は欠かせません。また、タスクや工数、計画と実績を一覧で管理できることも現場では喜ばれるポイントです。

セキュリティと連携も最重視

プロジェクト情報は社内外の関係者が扱うため、権限管理がしっかりしているか、操作履歴がきちんと監査できるかも大切です。さらに、既存のITシステムやクラウドサービス(SaaS)、社員のID登録を一元化しているシステムと連携できるかどうかも、運用のしやすさに直結します。

フィット感の判断ポイント

良いツールでも、プロジェクトの規模や複雑さ、PM・PMOの現場運用の熟練度によって、合う・合わないが出てきます。メンバーの働き方(リモート中心かどうか)、社内で使いたいテンプレートやワークフローがどれぐらい柔軟にカスタマイズできるかも確認しましょう。そして、ノウハウを蓄積しやすい設計になっているかも見逃せません。

導入は段階的に、運用ルールも標準化

いきなり全社展開するのではなく、まずは1〜2件のプロジェクトで実証運用(PoC)をしてフィット感を見極めます。そのうえで、使用方法や命名規則などをPMOリーダーが中心となって決め、標準化して現場に展開します。定期的に運用レビューを実施し、数値(メトリクス)をもとに改善を重ねることが、ツール導入を成功させるカギです。

次の章に記載するタイトル:代表的な利用シーン別の活用イメージ

代表的な利用シーン別の活用イメージ

システム開発での活用例

システム開発の現場では、プロジェクトマネジメントシステムを導入することで、各フェーズごとの進捗をわかりやすく管理できます。たとえば、「要件定義」「設計」「開発」「テスト」など段階ごとにタスクを登録し、進み具合をグラフやリストで一目で確認可能です。また、仕様変更の要求が出たときは、その内容をシステムで審査し、承認フローに沿って進めることができます。さらに、障害が発生した場合も即座に“チケット”として記録して関係者に通知し、対応状況を共有することが可能です。開発チームでは作業スピード(ベロシティ)の計測を行い、プロジェクト全体の効率アップにつなげられます。プロジェクトが終わった後にも、レビュー内容や得られた知見をナレッジとして残し、今後に活かせます。

マーケティングやコンテンツ施策での活用例

製品プロモーションやコンテンツ制作チームでも、プロジェクトマネジメントシステムが役立ちます。たとえば、キャンペーンや記事制作ごとに進捗を管理でき、作成中のバナー画像や原稿などの資料(アセット)をシステム上でチーム内に共有できます。公開までのスケジュールを一覧で確認できるので、事前にスムーズな準備が進みます。加えて、効果測定ツールと連携すれば、キャンペーンの成果も素早くチェック可能です。

複数プロジェクト横断の管理での活用例

いくつものプロジェクトを束ねるPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の立場では、標準化されたテンプレートや共通のKPI(重要目標指標)を活用し、各プロジェクトの進捗やリスクを横断的に把握できます。また、横断リスクボードで課題の早期発見や全体最適のための調整が進みます。プロジェクトごとにバラバラに管理する煩雑さを軽減し、全体を統一的に管理できるのがポイントです。

次の章に記載するタイトル:PM/PMOが押さえるべきスキルとシステムで補完できる点

PM/PMOが押さえるべきスキルとシステムで補完できる点

PM/PMOに求められる主なスキル

プロジェクトマネージャー(PM)やプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)が成功するためには、いくつかの重要なスキルが必要です。第一に、明確な目標設定や計画の策定があります。これは、関係者全員が同じ方向を向くための土台となります。また、関係するメンバーや部門との交渉や調整力も不可欠です。状況によっては、進捗や品質、コストを細かく管理する力が求められます。加えて、リスクが発生した場合の対応力や、振り返りのためのレビュー実施能力も大切です。

システムで補える部分

これらのスキルの中で、システムが有効に補完できる点があります。例えば、進捗・品質・コストなどの情報をリアルタイムで可視化できるシステムでは、現状把握や問題発見がしやすくなります。データの履歴を残し追跡できるトレーサビリティ機能は、意思決定や改善活動に役立ちます。また、進捗遅れやコスト超過など異常が起きたとき、自動でアラートを通知する機能は、早期対応に大きな力を発揮します。さらに、複雑な数値の集計も自動化でき、管理負担を減らせます。

標準化の面では、業務の進め方やレポート形式を統一することで、個人のやり方に依存しにくい状態を作りやすくなります。これにより、属人化のリスクを抑えつつ、どの担当者が入っても同じ質で業務を進められます。

次の章に記載するタイトル

関連フレームワークと日本発の手法

関連フレームワークと日本発の手法

プロジェクトマネジメントにはさまざまなフレームワークや指針があります。前章で紹介した「PMBOK」に加え、日本で生まれた「P2M」という手法も重要な選択肢の一つです。ここでは、それらの特徴と使いどころについてご紹介します。

PMBOKだけでなくP2Mも検討を

PMBOKは、世界的に広く使われているプロジェクトマネジメントの標準です。手順や知識エリアが体系的に整理されており、多くの業種で参考にされています。

一方、日本で開発された「P2M(Program & Project Management)」は、単独プロジェクトだけでなく、複数のプロジェクトやプログラム全体をまとめてコントロールすることに重点を置いています。特に大規模組織やグループ企業、社会インフラ案件などで複数プロジェクトを統合的に管理したい場合に力を発揮します。

それぞれの現場への適用例

例えば、企業が新しいサービスを同時にいくつも立ち上げるとき、PMBOKをベースに各プロジェクトを運用しつつ、P2Mを使って全体の優先順位やリソース配分をコントロールする、といった使い分けが可能です。PMBOKが「ひとつの仕事をきちんと終わらせる」ための道標だとすれば、P2Mは「組織全体が効果的に動く」ための道具といえるでしょう。

ほかの関連フレームワーク

また、PMBOKやP2M以外にも、「PRINCE2」「アジャイル型」など、目的や業界ごとにさまざまなフレームワークがあります。これらを部分的に組み合わせることで、自社に最適な運用スタイルを作ることができます。

次の章に記載するタイトル:用語ミニ辞典(導入検討の会話に役立つ)

用語ミニ辞典(導入検討の会話に役立つ)

プロジェクトライフサイクル

プロジェクトの開始から終了までの流れを「フェーズ(段階)」ごとに分けたものです。例えば、新商品の開発プロジェクトでは「企画→設計→開発→テスト→リリース」と順番に進みます。各段階で課題や目的が異なるため、状況に合わせてマネジメント方法を考えることが大切です。

PMIS(プロジェクトマネジメントシステム)

プロジェクトマネジメントを支援するソフトウェアやクラウドサービスのことを指します。進捗管理やタスク分担、会議の記録、コストの見える化などを一つのシステムで行えます。例えば、スケジュール表・予算管理・リスク管理が一括で扱えるツールがPMISに該当します。

PM/PMO

PM(プロジェクトマネージャー)は実際のプロジェクト全体を率いる責任者です。一方、PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)は、複数プロジェクトを支援し、共通手順の整備や教育、横断的な調整を担います。PMが現場の司令塔、PMOはその活動を組織的に後押しする部門と考えると分かりやすいです。

QCD

QCDは「品質(Quality)」「コスト(Cost)」「納期(Delivery)」それぞれ頭文字を取った略語です。プロジェクト成功の3大要素として、多くの場面で使います。例えば、新製品を作る場合、「品質を守りつつ、できるだけ安く、約束した納期に間に合わせる」ことがQCDのバランスになります。

プロジェクトマネジメント計画書

これはプロジェクトをどのように進めるかを記した総合的な計画書です。目的・体制・スケジュール・予算・リスクへの備えなどをまとめています。プロジェクトメンバー全員が共有しておくことで、途中で迷ったときにも立ち返れる「設計図」のような存在です。

次の章に記載するタイトル:導入の実践ステップ(サンプル)

導入の実践ステップ(サンプル)

プロジェクトマネジメントシステム(PMIS)を導入する際の流れを、具体的な手順とともにご紹介します。これからご説明するステップは、どの業界や規模にも当てはめやすい形にまとめています。ぜひ自社やチームでの導入時にご活用ください。

1. 現状課題の棚卸しとKPI定義

まず、現場で感じている課題や困りごとを洗い出します。例えば「納期が守れない」「不具合(欠陥)が多い」「計画と実績がいつもズレてしまう」などです。これら課題を測るため、KPI(重要業績評価指標)を設定します。納期遵守率、欠陥密度、予実乖離率などが具体例です。

2. 要件の整理

次に、必要な機能や運用ルール、セキュリティ、他システムとの連携方法、導入後のサポート体制など、求める条件を整理します。たとえば「ガントチャート機能がほしい」「社外からもアクセス可能なら安心」「ヘルプデスクの対応時間は必須」など、現場視点でリストアップするとよいでしょう。

3. ショートリスト選定とPoC(概念検証)

複数のツールやサービスから、要件に合いそうな候補を3〜5個に絞り込みます。その後、実際に触ってみたり、サンプルプロジェクトで試験運用(PoC:Proof of Concept)を行い、現場ニーズとフィットするか確認します。

4. ギャップの特定と是正策

PoC後に、期待と違っていた点や課題が無かったか確認します。足りないところは、テンプレートや運用ルールの設計改善によってカバーできるか、追加でツール設定を調整するなどの方法を検討します。

5. PMO主導による教育と展開

システムの使い方や新しいルールは、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)など、現場をよく知る担当者が中心となって周知・研修を行います。マニュアル作成や質問会など、現場の不安を解消する取り組みが大切です。

6. 定着化に向けたレビューと改善

新しく導入したツールや仕組みの効果を確かめるため、週次や月次で定期的にレビュー会議を行いましょう。運用の中で見つかった課題や良い事例をチームで共有し、より使いやすく進化させていきます。実際のKPIへの効果もここで評価し、必要に応じて運用やツール自体の見直しを行います。

これでプロジェクトマネジメントシステムの基本から実践導入までの流れをご紹介しました。自社のプロジェクト管理を改善したい方の参考になれば幸いです。