目次

はじめに

現代のプロジェクトは、ただ「やることを決めて実行する」だけでは成功しません。時間・コスト・品質といった制約のもと、多くの関係者や条件が絡み合うなかで、いかに安定的に成果を上げるかが問われます。

そのためには、プロジェクト開始時点で「この条件なら進められる/これだけは守らなければならない」という前提条件と制約条件を、あらかじめ明確に整理しておくことが極めて重要です。

しかしこの「前提条件」と「制約条件」は、言葉だけでは混同されがちで、「なんとなく大丈夫だろう」「あとで考えよう」と軽視されることも少なくありません。

本記事では、「前提条件」と「制約条件」の違いや、それぞれの具体例、そして実務で失敗しないための整理方法について、できるだけわかりやすく解説します。

プロジェクトをより堅実に進めたい人にとって、この記事が“計画の設計図”として役に立てれば幸いです。

この記事でわかること

- 「前提条件」と「制約条件」の違いを正しく理解できる

- 各条件の具体例と実務での整理方法がわかる

- 三大制約(スコープ・コスト・タイム)との関係を理解できる

- リスク管理とのつながりと見直しの重要性を学べる

- 失敗しないための実践ポイントと整理手順を習得できる

プロジェクトマネジメントにおける「前提条件」と「制約条件」:違い・具体例・失敗しない整理方法

皆さんは、何かプロジェクトや計画を進めるときに「これは最初から決まっていた」「こうしなければならない」と感じたことはありませんか?実はこうした事柄は、プロジェクトマネジメントの世界で「前提条件」や「制約条件」と呼ばれています。

このブログ記事では、「前提条件」と「制約条件」の違いや、それぞれの具体例、そしてどのように整理・明確化するとプロジェクトが失敗しにくくなるのかについて、分かりやすく解説していきます。ややこしく感じやすい用語も、実生活の例を交えながら丁寧にご紹介します。

まずは、「前提条件」と「制約条件」がそもそも何なのか、その意味から確認していきましょう。

プロジェクトマネジメントにおける前提条件・制約条件とは何か?

プロジェクトを進めるうえで考慮すべき重要なポイントに「前提条件」と「制約条件」というものがあります。

これらは計画を立てる際や、作業を進めるうえで必ず確認しておきたい要素です。

プロジェクトマネジメントにおける前提条件とは

前提条件とは、プロジェクトを計画・実行するうえで、

「現時点では確実といえないが、正しいとみなして進めること」

にあたります。

例えば、プロジェクトに必要な人員や設備が予定通りにそろう、発注した部品が期日に届く、特定の技術がトラブルなく使える、関係者からの協力が予定通りに得られる、といった内容です。

これらはすべて「まずはそうなるだろう」と仮定して計画を立てますが、万が一うまくいかない場合は計画自体にずれが生じるおそれがあります。

プロジェクトマネジメントにおける制約条件とは

一方で、制約条件はプロジェクトの進行上

必ず守らなければならない「絶対的な条件や制限」

です。

たとえば、「予算はいくらまで」「納期はいつまで」「成果物の品質は一定の基準を満たすこと」「法令を遵守すること」などがこれにあたります。

これらはプロジェクトの自由度を限定し、越えてはならないルールとして働きます。

特に予算や納期、品質基準は、どんなプロジェクトにも必ず存在する制約です。

このように、前提条件と制約条件はプロジェクトを成功に導くために重要な役割を持っていますが、前提条件はあくまで“仮定”であり、制約条件は“必ず守るべき”という点で大きな違いがあるのです。

次の章では、前提条件と制約条件の違いと具体例について詳しく説明します。

プロジェクトマネジメントにおける前提条件と制約条件の違いと具体例

前章では、前提条件と制約条件の定義やその重要性について解説しました。今回は、両者の違いを具体例とともに詳しく説明します。

プロジェクトマネジメントにおける前提条件とは

前提条件は「こうであってほしい」と期待し、正しいものとして進める仮定のことです。プロジェクト進行中、その内容が本当に正しいかどうか確信できない場面も多く存在します。

プロジェクトマネジメントにおける前提条件の具体例

- プロジェクトに必要なメンバーが予定通り参画できる

- 新しいソフトウェアが既存環境で問題なく動作する

- 顧客から必要な情報が期日までに提出される

これらはどれも「うまくいくだろう」と仮定していますが、例えばメンバーが予定通り集まらなかった場合は、前提が崩れることになります。

プロジェクトマネジメントにおける制約条件とは

制約条件は「絶対に守らなければいけない決まりごと」です。プロジェクトがこれを超えてしまっては成立しません。

プロジェクトマネジメントにおける制約条件の具体例

- 予算上限は1,000万円まで

- 納期は12月末まで

- 利用するサーバーは既存のもののみ

一度設定した制約条件は基本的に変更できません。仮に予算をオーバーしたり、納期が守れなければ、プロジェクト失敗となります。

プロジェクトマネジメントにおける前提条件と制約条件の違い

一言で表すと、前提条件は「仮定」ですが、制約条件は「決定事項」です。

前提条件が外れることもありますが、制約条件は外れることが許されません。

具体事例

ITプロジェクトでの例として、開発に必要なエンジニアが確保できるという“前提条件”が外れ、プロジェクトが遅延したことがありました。

しかし“制約条件”である予算や納期は、厳守が求められました。

このように、前提は変化・失敗し得るものですが、制約は絶対条件です。

次の章では、前提条件・制約条件をどのように明確にしていくか、その具体的な方法について説明します。

プロジェクトマネジメントにおける前提条件・制約条件を明確にする方法

前提条件や制約条件をはっきりさせることは、プロジェクトや仕事の計画を成功させるために非常に大切です。

これがあいまいだと、後から大きなトラブルにつながりやすくなります。

ここでは、明確にするための具体的な手順を解説します。

1. 計画の初期段階で洗い出す

計画を立て始める時点で、どんな前提条件と制約条件があるか洗い出しましょう。

例えば、新しいお店をオープンするとき、「お店の場所が駅から徒歩5分以内であること」を制約条件とするなど、始める前に条件をまとめます。

この段階で曖昧さを残しておくと、後から想定外の問題が起きやすくなります。

2. 「仮定」か「必須」かを見極める

条件ごとに、「これは仮にこうだろうと考えている(仮定)」のか、「絶対に守らなければいけない(必須)」のかを整理します。

例えば「天気が晴れること」は仮定ですが、「予算が決まっている」は制約です。

間違えると失敗のもとになります。

3. 根拠や影響範囲を明記する

なぜその条件が必要なのか、その背景や事情を書き加えることが大切です。

また、それによって影響を受ける人・範囲も説明しましょう。

これにより、関係者が納得しやすくなります。

4. 関係者と共有する

作成した前提条件・制約条件リストは、必ず関係者全員と共有しましょう。

みんなが同じ理解を持たないと、認識違いによるトラブルが起きやすくなります。

5. 失敗例から学ぶ

例えば、予算の上限を「これくらい使えるだろう」と前提条件扱いしてしまい、結局オーバーして計画が破綻することがあります。

また、クライアントの要望を「断れない」と制約条件にしてしまい、結果的にやることがどんどん増え、プロジェクトが収拾つかなくなるケースもあります。

次の章では、プロジェクトマネジメント三大制約との関係について解説します。

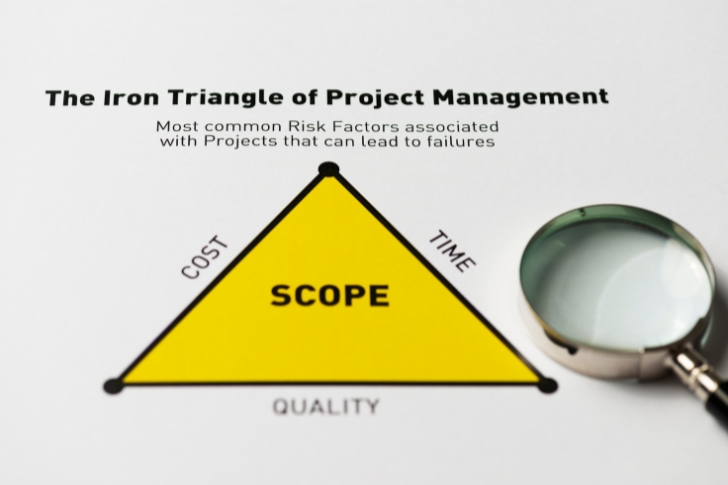

プロジェクトマネジメント三大制約との関係

プロジェクトを進めるにあたっては

- 「スコープ(範囲)」

- 「タイム(期間)」

- 「コスト(予算)」

の三大制約が常に大きな影響を持ちます。

これらは「鉄の三角形」とも呼ばれ、プロジェクトマネジメントの基本となっています。

例えば、住宅を建てるプロジェクトを想像してください。「スコープ」とは『どんな家を建てるか』という内容や仕様のことです。

「タイム」は『どれくらいの期間で家を完成させるか』を示します。

そして「コスト」は『家を建てるのにかかる予算』を指します。

三大制約はお互いに密接に関連しています。

もし「スコープ」を広げて、より多機能な家にしようとすると、その分「タイム」(工期)が延びたり、「コスト」(予算)が上がる場合が多くなります。

逆に、急いで完成させたい場合は「コスト」を多くかけて作業人数を増やしたり、スコープを限定して工期を短く抑える必要があります。

プロジェクトマネージャーの大切な役割は、この三つのバランスを取りながら、制約条件の中で最適な計画や調整を行うことです。

どれか一つを変更する場合には、他の制約条件にもどのような影響が出るか慎重に考えなければなりません。

このように、三大制約はプロジェクトの成功に直接関わる重大な要素です。前提条件をきちんと確認し、制約条件のバランスを保つことで、無理のない計画や実現可能な目標設定につなげることができます。

次の章では、リスク管理との関係について詳しく解説します。

リスク管理との関係

前章では、プロジェクトマネジメントにおいて前提条件と制約条件を明確にすることの重要性や、三大制約との関連性を説明しました。

今回は、これらとリスク管理とのつながりについてご説明します。

前提条件が外れたときのリスク

プロジェクトを進める際によくあるのは、「この日までに資材が届くはず」「このメンバーが担当できるはず」といった前提条件が外れてしまうケースです。たとえば、資材が遅れた場合、作業全体に遅延が生じ、追加の人手や費用が必要になることも考えられます。

このような場合、前提条件はそのまま大きなリスクへとつながります。

現場では「もしこの前提が違っていたら?」と常に確認し、適切に見直すことが大切です。

制約条件逸脱がもたらすリスク

制約条件とは、必ず守らなければいけない「予算」「納期」「品質」などです。たとえば「決められた予算内で納品すること」ができなければ、会社に損失が発生したり、信頼が損なわれてしまうリスクがあります。

そのため計画段階で、この制約条件が現実的で実際に守れるのかどうかを関係者全員でしっかり確認することが欠かせません。

リスク管理と定期的な見直し

プロジェクトでリスクを小さくするためには、前提条件や制約条件が変わっていないか、また新たな条件が出ていないかを定期的に見直すことが必要です。

たとえば、週に一度の会議で進捗とともに条件の状況を共有するなど、早めの対応がリスクの回避につながります。

次の章では、実際に前提条件・制約条件をどのように活かしていくか、まとめと実践ポイントをお伝えします。

まとめ・実践ポイント

前提条件と制約条件は、プロジェクトの土台を支える大切な要素です。

特に初心者のプロジェクトマネージャーの方は、「仮定」と「絶対条件」を混同しやすい傾向があります。

前提条件は「~であると仮定すること」、制約条件は「必ず守らなければならないこと」と区別しましょう。たとえば、「納期は3ヶ月後」「A社のシステムを利用する」などです。

実践する際には、次の3つのポイントを意識してください。

前提条件・制約条件を書き出す

頭の中で整理するだけでなく、紙やドキュメントに明文化する習慣をつけましょう。抜けや思い込みによるトラブルを防げます。

関係者全員で共有し確認する

プロジェクト関係者と内容をすり合わせ、同じ認識を持つようにします。特に見落としやすい点をチェックリスト化するのも有効です。

進捗に応じて見直す

プロジェクトが進むと前提が変わったり、新しい制約が出てきたりします。定期的にリストを見直し、現状と不一致がないか確認しましょう。

これらのポイントを実践することで、プロジェクトの失敗リスクを減らし、円滑な進行が期待できます。

日々の業務の中で意識して、トラブルの予防や解決につなげてください。