目次

はじめに

本記事の目的

本記事はプロジェクトマネジメントの基本原則の一つ「三大制約(トリプルコンストレイント)」をわかりやすく解説します。スコープ(範囲)、コスト(予算)、スケジュール(納期・時間)の関係を具体例を交えて説明し、現場で使える実践的な考え方を示します。

なぜ知るべきか

制約のバランスを誤ると、品質低下や予算超過、納期遅延を招きます。例えば家を建てる場合、間取りを増やすと工期が延びて費用が上がります。ウェブサイト開発では機能追加が納期を圧迫します。こうした相互作用を理解すると判断が速くなります。

想定読者

プロジェクトマネージャー、チームリーダー、プロジェクトに関わる方全般。専門用語は最小限にし、実務にすぐ役立つ視点を重視します。

記事の構成

第2章で三つの制約を個別に説明し、第3章で相互作用を深掘りします。第4章で成功のカギと活用法を紹介し、第5章で近年の複合的な視点に触れます。第6章で実践的アドバイスをまとめます。

この記事でわかること

プロジェクトマネジメントの3つの制約とは

イントロ

プロジェクトには「何を作るか(スコープ)」「いくらかかるか(コスト)」「いつ終わるか(スケジュール)」という三つの制約があります。これらはプロジェクトの骨組みであり、成功に直結します。

スコープ(範囲と成果物)

スコープは成果物や作業範囲を指します。たとえば、スマホアプリで「ログイン機能だけ」か「SNS連携まで含めるか」で作業量が大きく変わります。

コスト(予算とリソース)

コストは人件費や資材、外注費などです。予算が限られれば、外注を減らすか機能を減らす必要があります。

スケジュール(期間と納期)

スケジュールは完了までの期間です。短期間で仕上げるなら人を増やすか機能を絞る必要があります。

なぜ密接に関連するか

三つは一つを変えると他が影響を受けます。スコープを増やせばコストと期間が伸びます。短納期を要求すればコストが上がるか機能を減らす判断が必要です。

具体例と初期対応

- キッチン改装:機能追加=費用増+工期延長

- イベント準備:予算不足=規模縮小またはスポンサー探し

最初に範囲の優先順位を決め、主要な制約を関係者で合意します。定期的に見直して柔軟に調整することが鍵です。

三大制約「鉄の三角形」とその相互作用

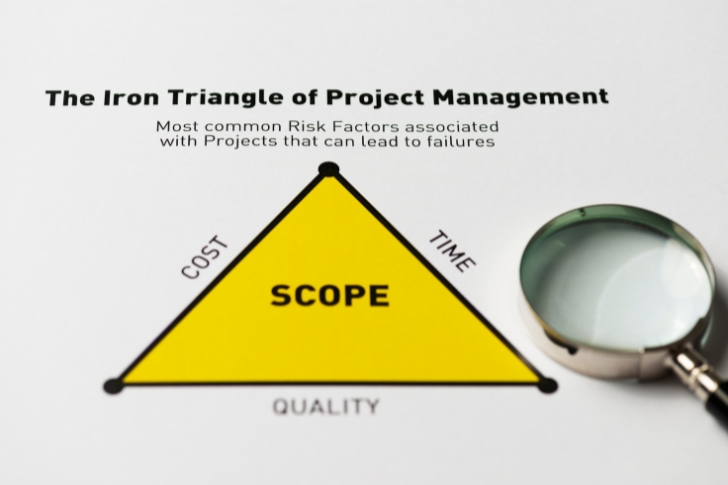

鉄の三角形とは

プロジェクトには「範囲(スコープ)」「コスト(費用)」「時間(納期)」の三つの制約が常に存在します。三角形の形で表されるため「鉄の三角形」と呼ばれます。どれか一つを動かすと残り二つに影響が出ます。理解しておくと、実務での判断がわかりやすくなります。

各要素の具体例

- 範囲(何を作るか): 新機能の追加、仕様の詳細。例:ウェブサイトに会員制機能を加える。

- コスト(人件費・材料費): 外注費や人員配置。例:人を増やして短期間で開発する。

- 時間(納期): リリース日や工期。例:予定より1か月早く公開する。

相互作用の典型パターン

- 納期を短縮すると、追加の人員や残業でコストが上がるか、機能を削る必要が出ます。例:早く公開したいのでテスト範囲を縮める。

- コストを削減すると、人を減らし作業が遅れるか、品質や範囲を落とす必要が出ます。例:外注を減らして機能を削る。

- 範囲を広げると、追加費用か納期延長が必要になります。例:新機能を追加したためリリースが延びる。

プロジェクトマネージャーの役割

PMは利害関係者の優先度を確認し、現実的な案を提示します。例えば「納期優先なら追加予算」「予算厳守なら機能を絞る」といった選択肢を示します。変更が出たら影響範囲を見積もり、承認の手続きを行い、スコープ管理やリスク対策のバッファを設定します。

実践のコツ

- 優先順位を明確にする。何を絶対に守るか決めます。

- 影響を可視化する。図や簡単な表で説明します。

- 早めに交渉する。遅れるほど調整コストが増えます。

- 小さな実験で検証する。機能を段階的に出して学ぶ方法も有効です。

これらを意識して三角形のバランスを取り続けることが、プロジェクト成功の大きな鍵になります。

プロジェクト成功のカギと3つの制約の活用法

優先度を決める意義

プロジェクト開始時に「最優先の制約」を明確にします。例えば展示会の出展は納期(スケジュール)最優先、法規対応システムは機能(スコープ)最優先、社内ツールは費用(コスト)最優先と決めます。優先度が明確だと判断が早くなり、無駄な議論を減らせます。

具体的な活用パターン

- スケジュール最優先:納期に間に合わせるため、機能をフェーズ分けして後回しにします。例:ウェブサイトはコア機能で先行公開、追加機能は次フェーズへ。

- スコープ最優先:仕様を厳守するため、納期や予算を調整します。例:医療機器の開発では機能変更を原則禁止にします。

- コスト最優先:予算内で収めるため、外部委託や機能簡素化で調整します。例:限定機能でMVPを作る。

リスク管理と意思決定ルール

不確実性が高い場面では、事前にエスカレーション経路と判断基準を決めます。例えばスケジュール遅延が発生したら、代替案(夜間作業、外部支援、機能削減)の優先順位を決めておきます。これにより迅速に意思決定できます。

コミュニケーションの工夫

制約の優先度とそれに伴うトレードオフを関係者に共有します。図や例で視覚化すると合意を得やすくなります。定期的に見直し、状況変化に応じて優先度を再設定します。

3つの制約以外も意識するべき現代プロジェクトマネジメント

はじめに

近年、プロジェクト管理は「時間・コスト・範囲」だけでは足りません。ここでは追加で意識すべき代表的な要素と、日常の実務での扱い方を具体例で説明します。

現代プロジェクトで増えた制約

- リスク:想定外の外部変化(例:サプライチェーンの遅れ)を想定します。

- 品質:ユーザー期待が高まるため品質管理が必須です。

- 人的リソース:スキルや稼働率の不足が計画に影響します。

- 法規制・セキュリティ:規制遵守やデータ保護を組み込みます。

- ステークホルダー期待:利害関係者の優先度が変わると軸が揺れます。

日常の実務での扱い方(実例付き)

- 優先順位の見直し:顧客要望が増えたら機能の優先順位を再設定します(例:MVPを先に出す)。

- リスク登録と対策:リスクをリスト化し、影響度の高いものに検知と対応策を割り当てます。

- 品質ゲート:リリース前に最低限の品質チェックを設けます(自動テストやレビュー)。

- 定期的な利害関係者との調整:期待値をずらさないよう短い報告サイクルを作ります。

三大制約との関係

三大制約は依然重要です。追加の制約は三大制約に影響を与えます。たとえばセキュリティ強化はコストと時間を増やす可能性があります。そこで各要素の影響を可視化し、優先度に基づいて意思決定します。

まとめ・実践的アドバイス

要点の振り返り

スコープ(範囲)、コスト(費用)、スケジュール(時間)は互いに影響し合う「鉄の三角形」です。ひとつを変えれば他が変わる点を常に意識してください。具体例:納期を短くすると費用が増えるか機能を削る必要があります。

優先順位の決め方と共有

まず重要度を決めます(例:品質重視・納期重視・コスト重視)。決定は短く明確な基準に落とし込み、関係者に文書やミーティングで共有します。優先順位に基づき妥協点を事前に決めると判断が速くなります。

すぐ使える実践チェックリスト

- スコープを明文化する(何を含むか、含まないか)

- 主要マイルストーンを決める(納期の裏付け)

- 予算の余裕(バッファ)を設ける

- 変更要求が出たら影響範囲を3点(範囲・費用・時間)で表す

コミュニケーションと役割

プロジェクトマネージャーはバランス調整役です。意思決定者、スポンサー、現場の担当者と定期的に情報をすり合わせます。短い報告と可視化(図や表)を使うと理解が早まります。

問題発生時の判断基準(実例)

- 機能追加を求められた→優先順位が高ければ予算か納期を調整。低ければ次フェーズへ先送り。

- 予算超過が見えた→削減可能な範囲を洗い出し、重要でない項目を削る。緊急ならスポンサーと合意を得る。

最低限の行動計画

- 優先順位を決めて共有する

- 変更時は即座に影響を可視化する

- 定期チェックで早期にズレを発見する

この3点を習慣化すると、三大制約のバランスを取りやすくなり、プロジェクト成功の確率が高まります。