目次

はじめに

この記事では、「部長とはどのような役職なのか」「課長との違い」「実際の役割や求められるスキル」など、検索ユーザーが知りたいポイントをやさしく整理してお伝えします。

仕事の幅が広くなり、責任の重さも増える部長という役職ですが、具体的な業務内容や必要なスキルは意外と知られていないことも多いものです。この記事を読むことで、役職のイメージが明確になり、自分のキャリアを考えるうえでも参考になる内容をまとめています。

部長という役職が注目される理由

「部長とは?」「部長の役割」などで検索する多くの方は、

・自分がこれから管理職をめざす段階にいる

・部長と課長の違いがわかりにくい

・企業内での位置づけや責任の重さを知りたい

といった目的を持っています。

部長は、部署全体をまとめ、組織の方向性を決める重要な役職です。経営層の考えを理解しながら、現場が動きやすい環境を整える“橋渡し役”としても大きな役割を担います。

この記事では、その本質をできるだけやさしい言葉で解説していきます。

部長とは?役割・立場・責任範囲の基本

部長の定義と位置づけ

部長とは、部署全体を統括し、組織の方針に基づいて業務を進める責任者です。

企業の中では、課長より上位に位置し、経営層に近い立場で判断を行うことが多くなります。

部署が目指す方向を示し、実際に動くメンバーが迷わないように環境を整えるのが部長の大きな役割です。

例えば「売上アップ」「サービス改善」など、会社の目標を自部署に落とし込み、現場が動きやすい仕組みをつくることが求められます。

組織における責任範囲と影響力

部長は部署全体の成果に責任を持ちます。

配属されている人数が多いほど、意思決定の影響範囲も大きくなり、会社全体の業績に直結する判断を任されることも珍しくありません。

また、部長の判断は他部署の業務にも関わることが多いため、組織全体を俯瞰して考える視点が欠かせません。

「自部署だけ良ければよい」という考え方ではなく、会社全体にとって最適な選択をすることが求められます。

上層部と現場をつなぐ「統括ポジション」としての役割

部長は、経営層と現場をつなぐ“橋渡し役”としても重要です。

経営層から示された方針を理解し、現場にわかりやすい形で伝えたり、現場の課題を吸い上げて改善策を提案したりします。

例えば、経営層から「コスト削減」を指示された場合でも、現場の実情を踏まえて無理のない方法を検討し、具体的な計画に落とし込む必要があります。

このように、部長は戦略と現場運営の両方を理解し、適切に調整できるポジションとして組織の中で欠かせない存在です。

部長と課長の違いをわかりやすく比較

戦略(部長)と実行(課長)の役割の違い

部長と課長は、どちらも管理職ではありますが、担う役割は大きく異なります。

部長は 「戦略をつくる役割」、課長は 「戦略を現場で実行する役割」 が中心です。

たとえば、部長が「今期は顧客満足度向上を重視する」という方針を決めた場合、

課長はその方針を具体的な業務に落とし込み、現場メンバーが実行できるよう調整します。

このように役割の違いを理解すると、部長のほうがより上位の視点で意思決定していることがわかります。

管理範囲(担当領域・人数・責任)の違い

部長は部署全体を管理する立場で、複数の課・チームを統括します。

一方、課長は自分が受け持つ「課」を中心に管理し、より現場に近い役割を持ちます。

そのため部長は

・担当領域が広い

・意思決定の影響範囲が大きい

・責任の範囲も大きくなる

という特徴があります。

課長が日々の業務運営に深く関わるのに対し、部長は「部署全体の方向性」を重視する点が大きな違いです。

意思決定レベルと求められる視点の違い

部長は、部署全体の成果や中長期の方向性を決める立場です。

経営層とのやり取りも多く、「会社全体をどう良くしていくか」という視点が求められます。

一方の課長は、部長が決めた方針を実現するために、日々の業務を運営し、トラブル対応やメンバーの育成を行うことが中心となります。

役割が違うため、求められる視座(どこから物事を見るか)にも大きな差が生まれます。

「経営視点」と「現場視点」の違い(H4)

部長に求められるのは「経営視点」です。

会社がどこに向かいたいのか、事業をどう伸ばすのか、リスクは何か――そうした大きな枠で物事を考える必要があります。

一方の課長は「現場視点」で、メンバーが働きやすい環境を整えたり、日々の課題を解決したりする役割が中心です。

この視点の違いは、部長・課長それぞれの役割を理解するうえで非常に重要です。

スキルの違い(数値管理・リーダーシップなど)

部長は部署全体の数字(売上・コスト・KPI)に責任を持つため、数値管理や分析力が求められます。

また、課長以上に「組織を動かす力」が必要となり、リーダーシップ・コミュニケーション力は欠かせません。

課長にもスキルは求められますが、部長はより広い視点での判断が必要なぶん、要求されるレベルが高くなります。

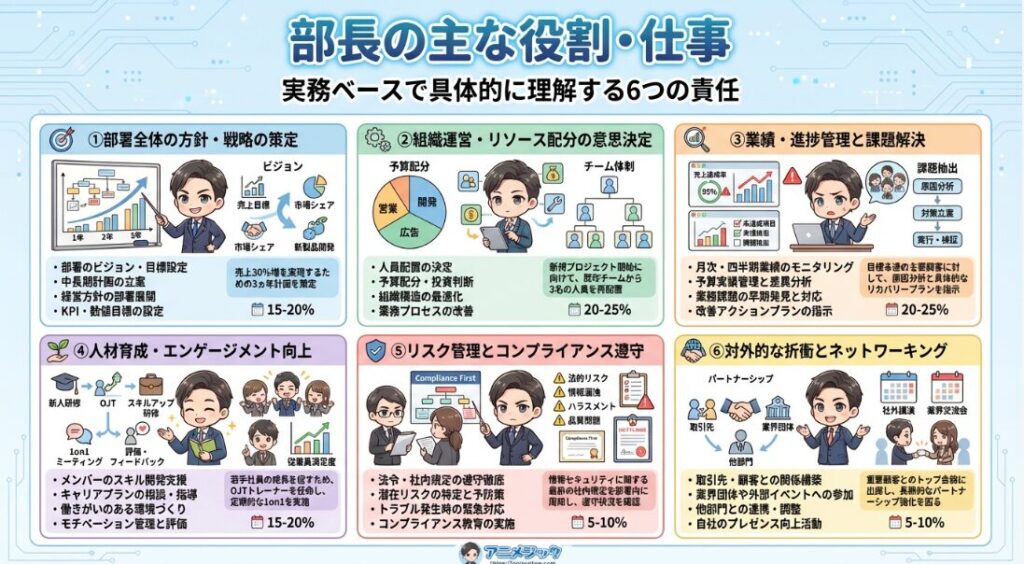

部長の主な役割・仕事

1. 部署全体の方針・戦略の策定

部長の中心的な役割は、部署が向かう方向を決めることです。

会社の中期計画や経営層の方針をふまえて、「今期は何を優先するのか」「どの課題に力を入れるのか」を判断し、部署の戦略をつくります。

たとえば、顧客満足度向上を目指すなら、サービス改善や対応プロセスの見直しなど、課をまたいだ取り組みを組み立てる必要があります。

方針が曖昧だと現場は迷いやすいため、部長の判断力が部署の成果に直結します。

2. 組織運営・リソース配分の意思決定

部署全体を動かすための人員配置や予算配分も、部長が担う重要な業務です。

どのチームにどれだけ人を配置するか、予算をどの業務に重点的に使うかなどを判断し、最も効果的に成果が出るよう調整します。

現場の負荷を把握しながら、限られたリソースで最大の成果を出せるよう配分するのも部長の腕の見せどころです。

3. 部下育成・マネジメント(管理職の管理)

部長は、課長やチームリーダーなど「管理職のマネジメント」を行います。

現場のメンバーを見る課長とは異なり、部長は管理職を通じて組織を動かす立場です。

管理職の育成が進まないと部署全体の動きが鈍くなるため、定期的な振り返りや課題共有も重要な業務となります。

育成のポイントとよくある課題

・課長が「日々の業務」に追われ、育成の時間が取れない

・管理職が話しづらい課題を抱えていても上に言いにくい

・組織の方針と現場の状況が合っておらず、調整が必要になる

こうした課題を早期に見つけ、必要な支援を行うのも部長に求められる大切な役割です。

4. 部署業績の管理・数字責任(KPI/予算管理)

部長は部署全体の業績に責任を持つため、売上、コスト、KPIなどを定期的に確認し、改善の方向性を示します。

数字が目標から外れそうなときは、原因を分析し、迅速に改善策を打ち出す必要があります。

この「数字に基づく判断力」は、課長よりもさらに高度なレベルが求められます。

5. 対外折衝・経営層との報告・調整

部長は、社外との打ち合わせや社内の経営会議に参加する機会が多く、部署の代表として判断を求められる場面が増えます。

経営層とのコミュニケーションでは、部署の状況を簡潔に伝え、必要なリソースや改善策を提案する力も必要です。

6. リスク管理と問題解決

部署の中で起こりうるトラブルやリスクを事前に把握し、必要な対策を講じるのも部長の役割です。

例えば、重大なクレームや業務遅延など、部署全体の信用に関わる問題が発生したときに、部長が迅速に判断し適切な対応を行うことで、被害を最小限に抑えることができます。

部長に求められるスキル

戦略思考力(中長期の意思決定)

部長には、部署がどの方向へ向かうべきかを判断する「戦略思考力」が欠かせません。

短期的な課題だけでなく、数ヶ月〜数年先を見据えた計画を立て、必要なアクションを組み立てる力が求められます。

例えば、「売上を伸ばしたい」という課題に対して、単に営業回数を増やすだけでなく、商品力の強化や新しいマーケットの開拓など、複数の視点から戦略を考える必要があります。

課長との違いが出やすいスキル

課長は日々の業務を確実に回すことが中心ですが、部長はそこで得られたデータや課題をもとに、より大きな方向性を決めます。

この“視野の広さ”が、部長の戦略思考を支える大きなポイントです。

リーダーシップと人材マネジメント力

部長は複数の課やチームを束ねる立場のため、組織全体をまとめるリーダーシップが必要です。

ただ指示を出すだけでなく、課長やチームリーダーの能力を引き出し、組織として動けるようサポートする役割も担います。

また、人材育成に時間がとれない現場では、部長が育成の方向性や評価基準を明確に示すことで、組織の成長につながります。

数値管理力(予算/KPI/投資判断)

部署運営では、数字を見る力が非常に重要です。

売上・利益・コストなどの基本指標はもちろん、KPIの設定や改善計画の策定まで、部長が主体となって取り組む必要があります。

例えば、コストが増えている原因が人件費なのか、材料費なのかを判断し、改善策を打ち出すのも部長の役割です。

数字を正しく読み取り、必要な手を打てるかどうかが、部署の成果を大きく左右します。

高度なコミュニケーション力(社内外)

部長は、経営層・課長・現場メンバー・取引先など、多くの関係者と関わります。

それぞれの立場を理解しながら意見をまとめ、合意形成していくコミュニケーション力が必要です。

特に、経営層の意向を現場に伝える際には、誤解なく、前向きに受け取ってもらえる伝え方が求められます。

リスク管理・トラブル対応力

部署を運営していると、トラブルや想定外の問題が発生することは少なくありません。

こうしたリスクに気づき、早めに手を打てるかどうかも部長の重要なスキルです。

例えば、大型案件で納期遅延の可能性がある場合、課長と連携してリソースを再配分するなど、迅速な判断が求められます。

部長に向いている人・向いていない人

部長に向いている人の特徴

部長に向いているのは、部署全体を広い視野で捉え、状況に応じて柔軟に判断できる人です。

具体的には、次のような特徴があります。

・物事を中長期で考えられる

・複数の課題がある中でも優先順位を整理できる

・管理職やメンバーの強みを見つけて伸ばせる

・対外的な調整や交渉を前向きに取り組める

・数字や成果への責任を受け止められる

これらの特徴を持つ人は、部署を率いる立場として、自然と周囲から信頼を得やすくなります。

実例ベースで読み手がイメージしやすい特徴

たとえば、課長としてチームをまとめていた人が、

「複数のチームをまたいだ改善提案」や「長期的な施策の立案」などに積極的に関わるようになった場合、部長に向いている素質があると考えられます。

部長に向いていない人の特徴

一方で、次のような傾向がある場合、部長としては苦労しやすいことがあります。

・視野が狭く、自部署だけの利益を優先してしまう

・トラブルや課題に向き合わず、判断を先延ばしにする

・管理職とのコミュニケーションが苦手

・数字を使った判断が苦手で、改善策が曖昧になる

・変化への対応が遅れがち

これらは悪いというより、「部長として求められる視点と役割に合っていない状態」を示しています。

陥りやすいパターンと改善のヒント

・課題に気づいても後回しにしてしまい、問題が大きくなる

・管理職からの相談を十分に聞けず、現場にストレスが溜まる

・数字の見方がわからず、適切な判断ができない

改善のためには、

・判断を早める習慣をつくる

・管理職との定期的な面談で状況を把握する

・数字の基礎(KPI・予算管理)を学ぶ

といったステップが効果的です。

部長が抱えやすい課題と乗り越え方

組織間の調整負荷と意思決定の難しさ

部長は複数の課やチームをまとめながら、他部署とも連携して仕事を進めます。

そのため、部署同士の意見の違いや優先順位のずれが起きやすく、調整に時間がかかることがあります。

たとえば、営業部と制作部でスケジュールの認識がずれている場合、双方の立場を理解しながら最適な落としどころを見つける必要があります。

このような場面では、感情ではなく「目的ベース」で判断することが、負荷を減らしつつ適切な意思決定につながります。

管理職の育成が進まない問題

部長の大きな悩みの1つが「管理職(課長)の育成が進まない」という点です。

課長が育たないと、日々の業務負荷が部長にまで押し寄せ、組織全体が疲弊してしまうことがあります。

育成が進まない背景には、次のような理由があります。

・現場が忙しく、育成に時間が取れない

・課長自身が相談しにくい雰囲気がある

・評価基準が曖昧で、改善ポイントがわからない

こうした課題に対しては、部長が

・定期的な1on1を実施する

・評価の基準を明確に伝える

・弱みだけでなく強みも把握する

といった取り組みを行うことで、徐々に改善につながります。

経営層と現場の板挟みになるケース

部長は「経営層」と「現場」のちょうど中間に位置するため、どうしても板挟みになりやすい立場です。

経営層が求める方向性と、現場が置かれている状況に差がある場合、そのギャップを埋めるのは部長の重要な役割です。

例えば、経営層が「早急にコスト削減をしたい」と考えていても、現場の実情を見ると人員削減は難しいケースがあります。

こうしたときは、現場の状況を丁寧に説明しながら、代替案を提示するなど、双方にとって最適な落としどころを探るコミュニケーションが求められます。

業績プレッシャーへの対応方法

部長は部署全体の数字に責任を持つ立場のため、売上・利益・KPIに対して大きなプレッシャーを感じやすくなります。

数字が伸び悩むときほど、冷静に状況を分析し、必要な改善策を選ぶ判断力が求められます。

効果的な対策としては、次のような方法があります。

・課ごとに課題を切り分け、改善ポイントを明確にする

・短期的な施策と長期的な施策を並行して進める

・数字を見える化し、課長と一緒に進捗を共有する

プレッシャーは大きいものの、組織全体を成長させるやりがいも感じられるのが部長という役職です。

課長から部長になるために必要なステップ

スキル面で伸ばすべきポイント

課長から部長へステップアップするためには、日々の業務をこなす力だけでなく、「組織全体を見る力」を伸ばすことが重要です。

具体的には、次のようなスキルの強化が役立ちます。

・中長期視点での計画づくり

・部署全体の数字を把握し、改善を考える力

・複数チームにまたがる業務の調整力

・管理職(課長)への適切なフィードバックと育成

これらはすぐに身につくものではありませんが、日常の業務の中で意識していくことで自然と伸びていきます。

評価される行動と成果のつくり方

部長候補として評価されるためには、「役割を超えて成果を出す行動」が大切です。

例えば、次のような取り組みが効果的です。

・課を超えた業務改善の提案

・課長同士が協力しやすい仕組みづくり

・数字に基づいた提案(根拠のある改善策)

・現場の負担を減らすための環境整備

こうした行動は、経営層から見ても「部長として活躍できる人材」として評価されやすくなります。

組織が求める「部長候補」の条件

多くの企業では、部長候補に次のような要素を求める傾向があります。

・組織全体の利益を考えられる

・リーダーシップと協調性のバランスが取れている

・数字を根拠に意思決定できる

・課長を任せられる育成力がある

・経営層と現場の両方と信頼関係を築ける

特に、管理職の育成ができるかどうかは、部長として活躍できるかを判断するうえで大きなポイントになります。

課長の経験を通じて、組織やメンバーの動き方を理解し、「どうすれば部署全体がスムーズに動くか」を考えられる人は、部長としての適性が高いと言えます。

まとめ

部長という役職の本質を整理すると

本文でお伝えしたように、部長とは

・部署全体の方向性を決める

・複数の組織をまとめて動かす

・経営層と現場をつなぐ

・業績と人材育成の両方に責任を持つ

という、非常に重要な役割を担うポジションです。

課長との違いは「視座の高さ」と「決断の重さ」にあり、単に役職が1つ上がるだけではなく、求められる能力の幅が大きく変わります。

これからキャリアを考えるうえで大切なこと

部長を目指す方にとっては、

・中長期の視点で物事を考える習慣

・管理職を育成するスキル

・数字に基づいた計画と改善

・他部署との調整を前向きに行う姿勢

が欠かせません。

これらは一朝一夕で身につくものではありませんが、日々の業務の中で意識するだけでも、着実に力がついていきます。

自分の強み・弱みを知ることが第一歩

部長に向いている人・向いていない人の特徴を参考にしながら、

「自分にはどの力が足りないか?」

「どの部分で評価されやすいのか?」

を振り返ることが、キャリアアップの大きなヒントになります。

読者の方が自分の現在地と目指す方向を見つけるきっかけになれば幸いです。