目次

はじめに:この本は「何を」「誰に」提供するのか

本書は、プロジェクトマネジメント(PM)を初めて学ぶ方から、既に現場に出て基礎をしっかり固めたい実務者の方までを主な読者対象としています。PMの世界は専門用語が多く、独学では混乱しやすい分野でもあります。しかし、本書は「1冊で体系的に学べる」というコンセプトのもと、現場でよく使われるツールであるWBS(作業分解構成図)やガントチャートについても、基本からしっかりとカバーしています。

市場には「全部わかる」「この1冊で」「入門」といったタイトルのPM関連書籍が複数あります。そのため、本書を手に取る際には、書誌情報や目次からどんな内容を扱っているか、誰が対象なのか、そしてどの範囲まで網羅しているのかを事前にチェックすることが大切です。特に、自分に合った1冊を選ぶためには、他の類書と比較して位置づけや特徴を知ることが役立ちます。

これからPMに挑戦したい方や基礎を再確認したい方へ、本書がどのような価値を提供するのかをこの章でご紹介します。

次の章に記載するタイトル:この本で身につけられること(書誌と特徴)

この記事でわかること

- 本書が提供する内容と読者対象

- 習得できる知識・スキルと学習ゴール

- WBS・ガントチャートの基本と活用法

- 効果的な読み方と学習フロー

- 類書比較・参考リソース・活用の注意点

第2章 この本で身につけられること(書誌と特徴)

この章では、実際に本書を読むことでどのような知識やスキルを身につけられるのか、分かりやすくご紹介します。前章の内容を踏まえ、本書がプロジェクトマネジメントの幅広い実務をカバーしている点、そして体系化された解説で、初心者から経験者まで役立つ内容に仕上がっていることを強調します。

1. 多彩なスキル・実践力が身につく

本書では、プロジェクトマネジメントに必要なスキルを幅広く取り扱っています。具体的には、次のような知識やノウハウが身につきます。

- プロジェクトの全体像を正しく理解する力

- チームメンバーやステークホルダーとの交渉術

- 日々のタスクをスムーズに管理できる方法

- 実行可能で現実的な計画の立て方

- 工数や資源の見積り精度向上のポイント

- 契約や要件定義、設計といった各工程の押さえどころ

このように、一冊で実務の基礎から応用までを段階的に学ぶことができます。「どこから手を付けたらよいかわからない」と悩む人にも、順を追って理解できる点が大きな特徴です。

2. 現場で役立つノウハウと具体例

プロジェクトマネジメントの理論だけでなく、現場の経験に裏打ちされたコツや注意点も多数掲載されています。たとえば、「交渉」でよく起こる問題や、「見積り」でありがちなミスについて、実例や失敗談を交えて分かりやすく解説しています。また、プロジェクト管理ツールを使った具体的な進め方にも触れているため、日々の業務にすぐ活かしやすい内容です。

3. 読み手に合わせた優しい設計

本書は、プロジェクトマネジメント初心者だけでなく、再確認したい経験者や、スタートアップで複数役割を兼ねる忙しい方でも読みやすい構成です。専門用語をなるべく使わず、もし出てきた場合も具体例ですぐにイメージできるよう工夫しています。さらに、各章ごとにまとめやポイント整理があるので、通読後も知識を振り返りやすい点も特長です。

このように、本書は「プロジェクトマネジメントをやり直したい」「実践的なコツを身につけたい」と考える幅広い読者の悩みに応える一冊となっています。

次の章では、章立てから読み解く学習ゴールについてご説明します。

第2章 章立てから読み解く学習ゴール

この章では、本書の章立てからどのような学習ゴールが設定されているのかを読み解きます。各章の構成を俯瞰的に把握することで、学ぶべき内容や身につけるスキルが明確になります。以下、主なPOINTを具体的にご紹介します。

プロジェクトの基礎理解の重視

冒頭の序章と第1章では「プロジェクトとは何か」について解説しています。これにより、未経験者でも土台となる考え方をつかみやすく、後続の実践的な内容に備えることができます。

業務プロセスへの展開

序章の基礎から、章が進むごとに具体的な業務プロセス―例えばタスク管理、計画立案、進捗・品質・コミュニケーションの把握―へと焦点が移ります。これにより、読者はプロジェクト運営の実際の進め方を体系的に学べます。

交渉・契約での合意形成

中盤には交渉や契約関連の章があり、外部パートナーとの関係や、発注・受注にともなう合意形成・リスク分担を具体的な場面で理解できます。たとえば「見積もりの擦り合わせ」や「責任範囲の明確化」など、実務上よく出会う状況を例に解説します。

学習ゴールの明確化

章ごとに達成すべきポイントが明示されているため、到達目標がはっきりしています。例えば、「計画が立てられる」「進捗を追える」「関係者と円滑に合意できる」といったスキルが段階的に身につく設計です。

本書は、計画・リスク・進捗・品質・コミュニケーションなどプロジェクトの基本要素を体系的に学べる「基本の一冊」として、初心者から実務者まで幅広く役立つよう構成されています。

次の章では、現場での具体スキル:WBSとガントチャートの観点について詳しくご紹介します。

第3章 現場での具体スキル:WBSとガントチャートの観点

WBS(作業分解構成)とは

WBSとは、英語の「Work Breakdown Structure」の略で、プロジェクトを成果物ごとに細かく分割し、必要な作業をリストアップする技法です。例えばイベントを企画する場合、「会場手配」「集客」「当日の運営」などの大きな仕事を、その下にさらに細かい作業へと分けていきます。こうした分割により、何をどこまでやるべきか曖昧になりづらく、抜けや重複を防げます。また、各作業ごとに誰が担当するかを決めやすくなるため、責任の所在も明確になります。

WBSの作成ポイント

WBSを作る際に意識したいのは、まず「成果物ベース」で分解することです。作業を分割しすぎて細かくなりすぎないよう注意しましょう。不足や重複が出ていないか見直し、最終的にどこまで準備すればプロジェクトが完了したと言えるのか、スコープ(範囲)を明示します。エクセルや専用ソフトで一覧化することで、全体の見通しも立ちやすくなります。

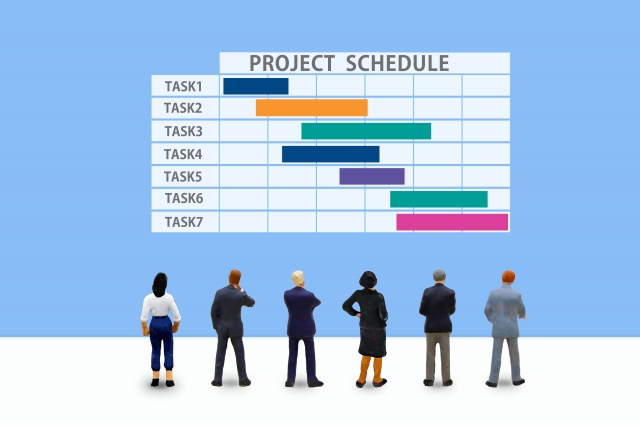

ガントチャートとは

ガントチャートは、作業の進行を時間軸で可視化するための表です。横軸に日付や週、縦軸に作業項目を並べ、各作業がどの期間に実施されるのかバーで示します。進捗率も一目で把握でき、全体の状況をチームで共有する際にも役立ちます。例えばWBSで列挙した作業をガントチャートに落とし込めば、計画と現実のズレも見つけやすくなります。

ガントチャート作成のコツ

ガントチャートは単なるスケジュール表ではなく、作業のつながりや依存関係("Aの作業が終わらないとBは始められない" など)も意識して作ります。重要なのは「クリティカルパス」と呼ばれる最短完了ルートや、「フロート」という予備日の把握です。また、計画途中で変更や調整が必要になることも多いので、更新のしやすさや、チームでコミュニケーションしやすい見せ方も重要になります。最近は無料のオンラインツールも増え、手軽に作成・共有できる環境が整っています。

次の章に記載するタイトル:類書・関連リソースとの位置づけ比較

第5章 本を最大限活かす読み方と学習フロー

本書を活かすための読み方のポイント

前章では、他の類書や関連リソースと比較しながら、本書が理論と実務、そして体系的理解を実現する基本書であることを整理しました。本章では、その特徴を最大限に活かし、効果的に知識とスキルを身につける学習の進め方をご案内します。

1. まずは全体像を意識する

最初は難しい用語や章の細部にこだわらず、「全体の流れ」を掴むことが重要です。目次を眺め、「どんなテーマがどの段階で出てくるのか」を大まかに把握してから読み進めてください。この本は現場の実務感覚を重視しているため、一つひとつの章がどのような実務状況に結びつくのかを想像しながら読むと、理解が深まります。

2. 図解や具体例を積極的に活用する

本文中には、図やケーススタディが豊富に盛り込まれています。途中で読み飛ばさず、なるべく手を止めて図解を確認しましょう。また、自身の職場や想像できる業務に置き換えて「もし自分だったらどう使うか」を考えてみるのもおすすめです。こうした理解の積み重ねで、実践に繋がる知識が身につきます。

3. 一度読み切ることを目指す

細かいところが分からなくても、最初は最後まで通読してみましょう。通して読むことで「今後の学習の地図」が頭の中に描けるようになります。その後で、特に興味や必要性を感じた章だけ再読したり、練習問題に挑戦したりすると、効率的に学べます。

4. アウトプット重視の姿勢を持つ

得た知識を実際の業務や演習問題で使ってみることが重要です。本書の巻末や各章末にある演習や確認問題に自分で取り組み、できるだけ具体的な答えやシナリオを考えてみましょう。もし分からない部分があれば、その都度本文に戻り、繰り返し読み直すことで、定着につながります。

5. 振り返りとフィードバックを大切にする

一定のページを読み終えたら、自分の理解度を言葉にしてまとめてみましょう。学習メモを残したり、同僚やチームと感想を共有すると、知識がより一層定着します。自分が苦手なポイントや新たに気づいたことも整理しておくと、次の学習がスムーズに進みます。

次の章に記載するタイトル:「よくある疑問と選び方のコツ」

第6章 よくある疑問と選び方のコツ

よくある疑問:自分に合う本なのか

多くの方が「本当に自分の業務に役立つ内容なのか」「中身が難しすぎないか」と心配されます。本書では具体的な業務シーンを元に説明しており、初心者から経験者まで幅広い層に対応しています。ちなみに専門的な用語も、都度解説と例示があるため、知識に自信がなくとも読み進めることができます。

疑問:どの程度の予備知識が必要?

「プロジェクトマネジメント」や「タスク管理」の分野が初めてでも問題ありません。各章の冒頭では必要な基礎用語や考え方を丁寧に説明しています。

選び方のコツその1:自分の状況に合わせて読む

忙しい方は「自分の困りごと」や「気になる章」から読んで構いません。すべてを順番に読む必要はありません。例えば、WBSやガントチャートのつまずきやすい部分だけ先に読んで業務にすぐ活かせます。

選び方のコツその2:他書との使い分けのヒント

本書はとくに中小規模プロジェクトやチーム運営に実装しやすい内容です。逆に、大規模かつ高度な理論やフレームワークが主になるPMBOKや総合的な解説書は補助的に使うのがおすすめです。場面に応じて併用すると便利です。

よくある応用法

読書会や勉強会で実際の課題を持ち寄り意見交換しながら読むことで、理解が深まります。ワークシートや演習問題も活用し、実際の現場シーンと本書の手法を重ね合わせてみてください。

次の章に記載するタイトル:付録:参考・関連情報

付録:参考・関連情報

資格取得を考える方へ

資格試験対策として本書を活用する場合、公式の試験範囲や過去問題集と併用すると効果が高まります。代表的な試験にはプロジェクトマネジメント系の資格やIT関連の認定資格があり、各種公式Webサイトで無料教材や試験の傾向情報が公開されていますので、あわせて活用すると良いでしょう。

開発現場で役立つ追加リソース

現場で本書の内容を実践する際は、PMBOKやITILなど標準ガイドラインのサマリ資料も参考資料として役立ちます。独立行政法人などが提供するプロジェクト管理ガイドや、業界団体発行のケーススタディもアウトプットの質を高めるヒントとなります。加えて、オンラインの動画講座や、プロジェクト管理ツールの体験版も有効な学習手段です。

オンラインフォーラムとコミュニティ

疑問が生じた時には、専門家や実務者が集まるオンラインフォーラムやSNSコミュニティを活用しましょう。「Qiita」「teratail」「Stack Overflow」など日本語・英語いずれのリソースも利用可能です。質問投稿だけでなく、既存のQ&Aを読むだけでも多くの学びがあります。

次の章に記載するタイトル:注記と限界

付録:参考・関連情報

翔泳社「プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本」書誌ページ

翔泳社発行の「プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本」は、プロジェクト管理の初心者から中級者までを対象にした書籍です。目次には、計画策定・進行管理・リスク対策など実務に即した内容が並んでおり、著者自身の現場経験がふんだんに盛り込まれています。公式サイトの書誌ページでは詳細な目次や対象読者、著者のプロフィールを確認できます。

おすすめ本まとめ記事

プロジェクトマネジメントの勉強に役立つおすすめ本をまとめた記事も多数存在します。特に「基本の一冊」としてバランスの良い解説があるもの、理論に加えて実務面の事例や図解・ケーススタディに強いものなど、初心者から段階的にスキルアップできる本が厳選されています。ビギナーには全体像の見える基本書、応用には図解やケース解説に特化した本がおすすめです。

PM試験の最新対策

プロジェクトマネジメントの知識を公式に証明したい方には、PM関連試験の最新対策記事も参考になります。出題範囲や例題・演習問題、ごくやさしい解説付きの解説本などが紹介されています。学習前に概要と目的を把握し、演習を繰り返すことが合格への近道です。

システム開発の俯瞰入門

システム開発プロジェクトの初学者向けに、発注者と受注者両方の視点から解説する入門記事もあります。プロジェクトの立ち上げから日次で学ぶ開発ライフサイクルまで、業務の全体像をとらえたい方に向いています。イラストや進行表の例でフローが分かりやすくまとめられています。

ビギナー向けPM本の束ね記事

プロジェクトマネジメントの基礎を学ぶビギナー向けに、PMBOK入門書や図解メインの解説本をまとめた記事も役立ちます。書籍ごとの特徴やおすすめポイント、「自分に合った一冊」を選ぶコツも詳しく説明されています。

WBSとガントチャートの違いと作成ポイント

WBS(作業分解構成図)とガントチャートの違いや作成時の注意点を分かりやすくまとめた情報もあります。WBSは作業を細かく分解し全体像を整理するため、ガントチャートはスケジュールを可視化して進行管理に役立てます。現場ですぐに使える具体例や用語解説もあわせて押さえておくと、実務での活用にスムーズに繋がります。

次の章に記載するタイトル:「注記と限界」

注記と限界

本記事では「プロジェクトマネジメントの基本がこれ1冊でしっかり身につく本」に関して詳しく解説してきましたが、現時点で出版社公式ページや書誌データとして完全に一致する本を確認できていません。そのため、翔泳社発行の『基本が全部わかる本』を参考資料としています。実際に書籍を購入される際は、同名や類似タイトルで内容が異なる商品が複数存在する場合があります。ご自身の目的に沿った本を選ぶためにも、版元情報やISBN番号などの正確な情報を必ずご確認ください。

また、本書や本記事ではWBS(作業分解構成図)やガントチャートの活用法について基本的な考え方や概念を解説しましたが、具体的な操作手順やツール別のテンプレート提供までは行っておりません。たとえばExcelやMicrosoft Project、Backlog、Jiraなど、実際の業務でよく使われるツールにはそれぞれ細かな操作の特徴やコツがあります。より実務に役立てるためには、実際にお使いになるツールに合わせた操作ガイドやサンプル資料を併用することをおすすめします。

本書の内容を最大限活かすには、こうした点にご注意いただき、必要に応じて追加のリソースも活用してください。どんな本も万能ではありませんが、使い方次第で実務力はぐんと伸ばせます。ご参考になれば幸いです。