この記事でわかること

- 応用情報技術者試験におけるプロジェクトマネジメント・サービスマネジメント分野の重要性

- PMBOKに基づくプロジェクトマネジメントの基本構成と主要管理分野

- 試験によく出る頻出キーワード(スコープ・リスク・SLAなど)の意味と活用例

- 学習を効率化するための具体的な勉強法と実務への応用ポイント

- 現場で役立つマネジメントスキルの実践的な身につけ方

目次

記事の内容調査・まとめ

応用情報技術者試験は、多くの社会人や学生が合格を目指して学習している国家試験のひとつです。その中でも、プロジェクトマネジメントとサービスマネジメントの分野は、試験問題で高い出題頻度を誇り、実際の業務にも直結する重要な知識となっています。

本記事では、まず応用情報技術者試験の出題範囲の中で、プロジェクトマネジメントおよびサービスマネジメントがどのような位置付けになっているかを調査しました。そして、両分野の基本的な考え方や、試験でよく問われる頻出キーワードを分かりやすくまとめます。

例えば、プロジェクトを円滑に進めるための計画作りや、人や予算の管理方法、またサービスを安定して提供するための基本的な仕組みといった内容も丁寧に解説します。専門用語が多くなりがちな分野ですが、できるだけ身近な例も交えて、どなたにもイメージしやすい説明を心がけます。

これから試験勉強を始める方や、実務ですでに取り組んでいる方にも、無理なく理解できるような内容となっています。次章からは「応用情報技術者試験におけるプロジェクトマネジメントの重要性」について解説します。

応用情報技術者試験におけるプロジェクトマネジメントの重要性

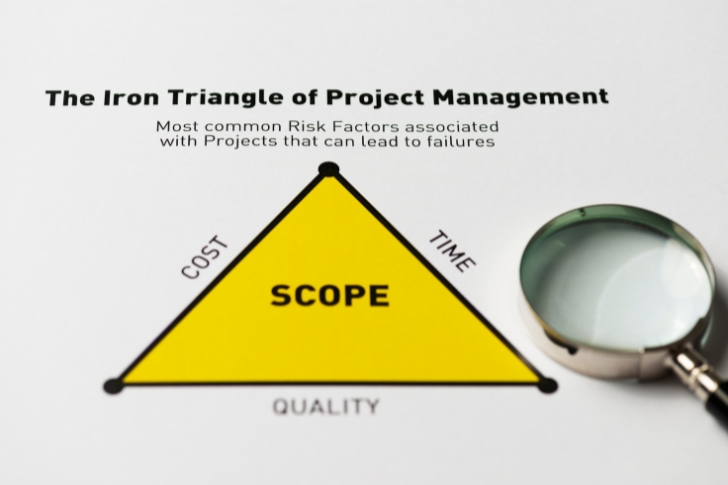

応用情報技術者試験では、プロジェクトマネジメントが非常に重要なテーマのひとつとして扱われています。プロジェクトマネジメントとは、システム開発や新しい施策など、限られた期間で行う活動(=プロジェクト)を「品質」「コスト」「納期」という三つの観点からバランスよく管理し、成功へ導く手法です。たとえば、システム開発の現場では「予定の納期に間に合わせるには、機能を調整する」「限られた予算で最大限の成果を出す」といった工夫が必要です。これらを適切に判断し、メンバーと協力して進める力がプロジェクトマネジメントの基本となります。

● 試験で問われるプロジェクトマネジメントの項目

応用情報試験では、PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)をベースにした問題が中心です。具体的には、以下のような内容がよく出題されます。

スコープ管理:プロジェクトで「何をやるか、何をやらないか」をはっきり決めることです。たとえば、新しいECサイト構築なら「サイトのデザインと商品登録は行うが、物流システムの開発は対象外」といった線引きが必要です。

スケジュール管理:作業の優先順位を決め、進め方や順番を整理します。ガントチャートなどの図を使い、どの作業をいつまでに終わらせるかを計画します。

リスク管理:プロジェクトが失敗する原因(リスク)を予想して、あらかじめ対策を考えます。たとえば「担当者が途中で異動したらどう対応するか」などを検討します。

進捗管理:計画通りに作業が進んでいるかを、定期的にチェックします。遅れが出た時は早めに対策を講じます。

これらを理解し、実際の現場でどのように使うかをイメージできることが、合格への近道です。プロジェクトマネジメントの知識は試験対策だけでなく、IT業界やその他の分野で働く上でも役立ちます。

次の章では、PMBOKに基づくプロジェクトマネジメントの基本についてご説明します。

PMBOKに基づくプロジェクトマネジメントの基本

PMBOK(ピンボック)とは、プロジェクトマネジメントの世界共通ガイドラインです。応用情報技術者試験でも、PMBOKの知識体系が大きく問われています。ここでは、PMBOKの基本と主な管理項目について、わかりやすくご紹介します。

PMBOKの目的と特徴

PMBOKは、国際的に通用するプロジェクトマネジメントの標準書です。複数のプロジェクトで共通して使える知識や手法を体系的にまとめており、プロジェクト運営の「基本ルールブック」とも言えます。PMBOKには第6版と第7版がありますが、いずれもプロジェクトの計画・実行・管理・完了までのプロセスを細かく整理しています。

主要な管理分野

PMBOKでは、プロジェクトを成功させるために主に次の5つの管理分野が重視されています。

スコープ管理

プロジェクトで「どこまでやるか」「どんな成果物を出すか」を明確に決めます。例えば、家のリフォームなら、水回りだけを直すのか、内装全体を新しくするのか、範囲をはっきりさせることが大切です。スケジュール管理

プロジェクトの作業計画を立て、進み具合をチェックします。例えば、建設工事では「何月何日に基礎工事」「いつ内装工事」と日程を決めて管理します。リスク管理

事前にトラブルや問題を予測し、その対応策を考えます。例えば、資材が遅れて納品されそうなら、別の業者を探しておくといった準備がこれにあたります。資源管理

プロジェクトに必要な人材や資材などを、無駄なく手配します。スタッフの人数や必要な機材を計画的に配置し、効率良く進められるように調整します。コミュニケーション管理

プロジェクトに関わるメンバーや関係者と、適切に情報を共有します。会議や報告書、チャットなどで「進捗」や「問題点」を伝えることが大切です。

これらの管理分野を理解することで、プロジェクトが計画通りに進みやすくなり、トラブルを未然に防ぐことができます。

次の章では、プロジェクトマネジメントで問われる実際のスキルや、職場での活用方法について解説します。

プロジェクトマネジメントで問われるスキルと実務適用

プロジェクトマネージャーに求められる主なスキル

プロジェクトマネージャー(PM)が必要とするスキルは多岐にわたります。まず、計画力が大切です。プロジェクトのゴールや工程、必要な作業を明確にし、どのような順番で進めるかを決めます。つぎに、コミュニケーション力も欠かせません。チームメンバーや関係者と頻繁に情報をやり取りし、お互いの理解を深める必要があります。

さらに、調整力も重要です。例えば新しい商品を開発する場合、営業チーム、開発チーム、デザイナーなど様々な人たちとの意見調整が必要です。全員の役割とスケジュールを把握し、無理やムダなく進行する力が試されます。

リスク管理能力もあります。プロジェクトの途中で問題が発生することは少なくありません。納期の遅れや予算の不足など、事前に起こりそうなトラブルを予測し、対策を準備するのがリスク管理です。たとえば、天候不良で工事が止まるかもしれない時、別のプランを用意しておくのが良い例です。

応用情報レベルの知識が実務で活きる場面

応用情報技術者試験で学ぶプロジェクトマネジメントの知識は、仕事の現場でも幅広く使えます。たとえば、工程表の作成や進捗管理の方法、突発的な問題にどう対応するかなど、現実の仕事の中で直面する課題ばかりです。

さらに、IT分野だけでなく、建築や製造、サービス業など他の分野でもプロジェクトマネジメントの考え方が役立ちます。たとえば社員研修のスケジュール調整や、新しい設備導入までの計画などもプロジェクトとして扱えます。そのため、多様な業界で応用できる柔軟性のあるスキルと言えるでしょう。

これから求められるプロジェクトマネージャー像

近年はプロジェクトの内容がますます複雑になっています。たとえばDX(デジタルトランスフォーメーション)に代表されるような、社内の仕組みや業務そのものを大きく変える取り組みも増えました。こうしたプロジェクトでは、これまで以上に柔軟な発想力や新しい技術への理解力が求められます。

このような状況に対応するためには、専門知識だけでなく、チームや会社全体の力を引き出すリーダーシップも重要です。皆が安心して力を発揮できる環境を整えることも、現代のPMの大切な役割です。

次の章では、サービスマネジメントの基礎と試験対策ポイントについてご紹介します。

サービスマネジメントの基礎と試験対策ポイント

サービスマネジメントとは何か

サービスマネジメントは、企業がITサービスを安定して提供し続けるための仕組みや考え方です。システムをただ導入して終わりではなく、日々の運用やトラブル発生時の対応、さらにはサービスの改善を行い、顧客満足度を維持・向上させていくことが大切です。

主要な管理プロセスのポイント

構成管理:

サービスを構成するハードウェアやソフトウェア、それらの関連情報を整理・管理します。例えば、社内ネットワーク機器やサーバーのリスト、それぞれの関係性をまとめた情報台帳(CMDB)を作成します。この管理がしっかりしていると、障害発生時にもスムーズな対応が可能です。キャパシティ管理:

利用者数やデータ量の増加に伴って、システムのリソース(CPU、メモリ、ネットワーク回線など)が不足しないよう予測・対策を立てます。たとえば、ネットショッピングの繁忙期に必要なサーバー数を見積もるといった作業がこれに当たります。可用性管理:

サービスの「止まりにくさ」、つまり安定して動き続ける仕組みを作ります。たとえば、予備電源の設置や、システムに異常が発生しても自動で切り替えられる仕組み(冗長化)を用意することが含まれます。すべて、サービスレベル合意(SLA)を守るためです。サービスレベル管理(SLM):

顧客と約束したサービスの品質や内容(例えば「24時間以内の対応」など)を常に確認し、達成状況を報告します。達成できていない場合は原因を分析し、改善策を立てます。サービス継続性管理(ITSCM):

災害やシステム異常など、万一の際にもサービスが早く復旧できる計画を立てます。定期的な訓練やバックアップ体制の構築も大切なポイントです。

試験対策のコツ

応用情報技術者試験では、これらの用語や管理プロセスの目的と流れを正確に理解しておくことが重要です。過去問題では「○○管理の目的は?」や「この状況で適切な対応策は?」といった形で出題されることが多く、実務での具体的な活用例をイメージすると解答しやすくなります。

次の章に記載するタイトル:頻出キーワードと用語解説

頻出キーワードと用語解説

応用情報技術者試験で登場するプロジェクトマネジメントやサービスマネジメントには、頻繁に見かけるキーワードがいくつかあります。ここでは、代表的な用語とその意味を具体例とともに解説します。

プロジェクトマネジメントの主なキーワード

スコープ管理

スコープ管理は「プロジェクトで何をやるか、やらないか」を明確に決めることです。例えば、新しいウェブサイトを作る場合、デザインや内容、開発範囲などを最初に決めておくことがスコープ管理にあたります。スケジュール管理

プロジェクトを計画通りに進めるための時間や順番の調整を行います。カレンダーや進捗表を使って「どの作業をいつまでに終わらせるか」を管理します。リスク管理

問題やトラブルが起きる前に予測し、対策を考える活動です。例えば、納期が遅れそうな箇所があれば、人手を増やすなどの工夫を事前に計画します。QCD(品質・コスト・納期)

QCDは「Quality(品質)」「Cost(コスト)」「Delivery(納期)」の頭文字です。プロジェクトでは、良い品質、予算内、納期厳守の3つ全てをバランス良く守ることが求められます。ステークホルダー

プロジェクトの影響を受ける関係者全員を指します。顧客、開発者、上司など「関わる人たち」と考えると分かりやすいです。マイルストーン

プロジェクトの中で「ここまでにココを終わらせる」という区切りとなる重要なポイントです。たとえば、「設計が終わる日」が1つのマイルストーンです。

サービスマネジメントの主なキーワード

SLA(サービスレベル合意書)

サービス提供者と利用者の間で、「どんなサービスを、どれくらいの水準で提供するか」を約束する文書です。たとえば、「サーバーの稼働率99.9%」などです。SLM(サービスレベル管理)

SLAで定めた約束が守られているかどうかを継続的に管理する取り組みです。OLA(運用レベル合意)

主に社内の担当部門同士で交わす約束事で、サービスを裏で支える「内部でのルール」を決めます。UC(アンダーピンニング・コントラクト)

サービス提供者と外部の業者(例えばサーバー運用会社)と結ぶ契約です。OLAが社内、UCが社外というイメージです。ITIL

ITサービス運用のベストプラクティス(手本・おすすめのやり方)をまとめたガイドラインです。BCP(事業継続計画)

災害やトラブルが発生しても、重要なサービスを止めずに続けるための事前の計画です。例えば「地震時はサブシステムで業務を続ける」などが該当します。CMDB(構成管理データベース)

ITシステムに関する情報(サーバーやネットワーク機器、ソフトウェアなど)をまとめて管理するデータベースです。

次の章では、効率的な学習方法と実務との関連について解説します。

効率的な学習方法と実務との関連

学習のポイント:流れをつかむことが鍵

応用情報の午後試験では、単語だけを丸暗記する方法が通用しにくい傾向があります。問題文の多くは、実際のプロジェクトがどのように進むのか、具体的な手順や状況をイメージできるかどうかを問う内容です。たとえば、「要件整理」や「進捗管理」などの用語について、意味を覚えるだけでなく「どう活用するのか」「どの場面で重要になるのか」まで押さえることで、理解が深まります。

実際の現場を意識した学習法

実務の現場では、思いどおりに進まないことも多々あります。例えば、納期が遅れる場合やトラブルが発生したとき、どうやって対応するかがプロジェクトマネジメントの実力として問われます。こうした場面では、試験で学ぶフレームワークやポイントが大いに役立ちます。「なぜこの手順が必要なのか」「失敗を防ぐにはどんな工夫があるか」といった観点で学習すると、実務との結びつきが強くなります。

失敗事例から学ぶ

効率的に知識を身につけるためには、失敗事例やトラブルの例を通して学ぶのも効果的です。たとえば、情報共有が不足してコミュニケーションミスが発生した、顧客とのすり合わせが甘く期待と成果にズレが生まれた、などは現場でよくある話です。これらを自分事として捉え、「この場面で何ができたか」「フレームワークのどの部分が重要だったか」を考えると、自然に知識が実務の感覚と結びつきます。

学んだ知識の活用方法

覚えた内容は、模擬問題や過去問を使ってアウトプットすることで定着しやすくなります。また、日常生活の中で「これはプロジェクトでいうとどのタイミングだろう?」など、身近な出来事に当てはめて考える習慣も有効です。こうした実践的な視点が、合格への大きな一歩となります。

次の章に記載するタイトル:まとめ

まとめ

この記事では、応用情報技術者試験におけるプロジェクトマネジメントとサービスマネジメント分野について、出題傾向や学習の要点、頻出用語の解説、そして実務との関係まで幅広くご紹介しました。

まず、プロジェクトマネジメント分野の重要性と基礎を押さえた上で、PMBOKの基本的な考え方について理解を深めました。この分野では「計画を立てる」「人や資源を調整する」といった実際の仕事にも直結する力が問われます。そのため、ただ用語を覚えるのではなく、実際の業務をイメージしながら学ぶことが大切です。

また、サービスマネジメントでは「サービス提供の流れ」や「顧客との関係づくり」など、日常業務にも活かせる考え方が出題されます。覚えておくべきキーワードを具体例で紹介しましたので、試験前には自分なりの言葉で説明できるようにしておくと安心です。

効率よく学ぶためには、過去問を使い出題パターンをつかむことや、覚えにくい用語は実際の仕事にどう関わるか意識しながら勉強を進めることがコツです。実務経験が少ない方も、仕事の流れをシミュレーションすると理解が深まります。

最後に、プロジェクトマネジメントやサービスマネジメントの知識は試験だけでなく、今後の仕事にも役立つものです。この機会にしっかり身につけて、自信をつけて試験に臨んでください。応援しています。