この記事でわかること

- PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)の基本構造と目的

- 10の知識エリアと5つのプロセス群の全体像

- 第6版から第7版への変更点と現代的な読み解き方

- 実務での活用メリットとチーム連携の具体例

- PMP資格取得に向けた学習ポイントと用語の整理

目次

PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)とは

PMBOK(ピンボック)は、「Project Management Body of Knowledge」の頭文字をとった言葉です。日本語では「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」と訳され、さまざまな業界でプロジェクトを成功に導くための知識や方法を整理したガイドラインとして位置付けられています。

PMBOKガイドは、アメリカの非営利団体PMI(Project Management Institute)が作成・発行している公式な文書です。このガイドの特徴は、計画から実行、そして監視・制御、完了に至るまでのプロジェクト管理の流れにそって、各段階で「何を目的に、どんな作業があり、どんな情報や道具を使い、それをどう活用するか」をひとつひとつ明確に整理している点です。

例えば、プロジェクトを最初に計画するときは、どんな項目を検討すればよいか、その時に必要な資料や参考にする手法にはどのようなものがあるか、といった具体例を交えながら示されています。

また、「PMBOK」という言葉は、広くプロジェクト管理に関する知識全体を指す場合と、PMBOKガイドという公式文書そのものを指す場合とがあります。ガイドには、細かな手順やルールだけでなく、どのような現場や業界でも応用できる“原則”と“柔軟な枠組み”が示されています。つまり、現場ごとの事情や変化に合わせて、適切な方法を自分たちで選択・調整できるように考えられているのです。

これらの知識や考え方は、ITや製造業はもちろん、建設、デザイン、新規ビジネス立ち上げなど多岐にわたる分野で活用されています。そして、PMBOKガイドの内容をきちんと理解した証として、PMP(Project Management Professional)という国際資格も設けられています。PMP資格も、PMIが運営・認定しているものです。

次の章では、PMBOKがどのような流れでプロジェクト管理を進めていくのか、その基本的な考え方とプロセスの流れについて解説します。

PMBOKの基本:プロジェクト管理とプロセスの流れ

PMBOK(ピンボック)は、プロジェクトを円滑に進めるための管理手法を体系化したガイドです。プロジェクトには、計画から実行、完了まで多くの工程が含まれます。PMBOKは、そのすべての流れを「プロセス」と呼び、どの段階で何をすべきかを整理しています。

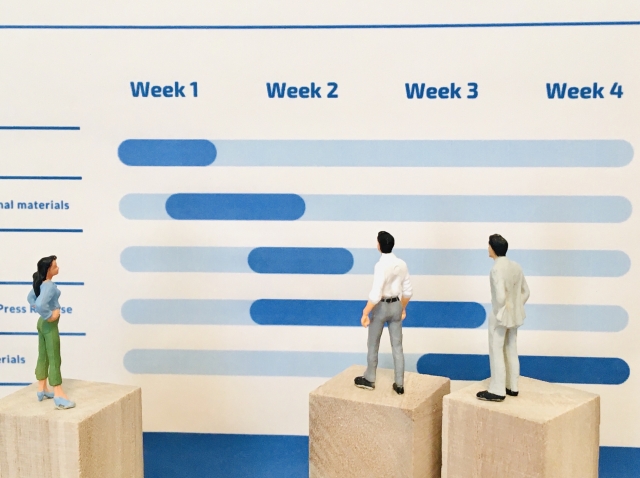

プロジェクト管理の全体像

プロジェクトとは、目標を達成するための一時的な取り組みです。パーティの開催から橋の建設、大型システム開発まで、その規模はさまざまですが、共通するのは「限られた期間と予算のなかで、決められた成果(ゴール)を目指すこと」です。そこで重要になるのが、リソース(ヒト・モノ・カネ・情報)の管理や、工程ごとの計画・進行管理です。

プロセスの流れ

PMBOKでは、プロジェクトをいくつかのステップ(プロセス群)に分けて進めることを提案しています。たとえば

- 何を達成するかを決める(立ち上げ)

- どんな計画で進めるか考える(計画)

- 実際に手を動かす(実行)

- 順調に進んでいるか確認し調整する(監視・コントロール)

- 終了して振り返る(終結)

という流れです。

各手法との関係

PMBOKは、さまざまな補助的な手法も取り入れています。たとえば、仕事を細かく分けて洗い出す「WBS」、作業の進め方を可視化する「PERT」や「CCPM」といった分析手法などです。それらの手法をどう組み合わせるか、また何を優先的に管理するかもPMBOKの枠組みで考えます。

次の章では、PMBOKの「10の知識エリア」の概要についてご紹介します。

10の知識エリア(第6版体系)概要

PMBOK第6版では、プロジェクトマネジメントの知識を10の重要な分野(知識エリア)に分類しています。これらはプロジェクト成功に欠かせない管理分野です。ここでは、それぞれの知識エリアの役割とポイントについて、一般的な事例を交えて分かりやすく紹介します。

1. 統合マネジメント

あらゆる分野の調整役で、プロジェクト全体の計画・実行・監視・完了をまとめます。例えばイベント企画では、日程調整から予算管理まで全体を見渡し、うまく歯車を合わせるようなイメージです。

2. スコープ・マネジメント

プロジェクトで“何をするのか”と“しないのか”を明確にします。家のリフォームなら、どこまで直すのかを事前にきちんと決める工程です。

3. スケジュール・マネジメント

作業の順番や締め切り、スケジュールを管理する分野です。旅行の旅程表を作るときに、どこで何時まで過ごすかを決めることに似ています。

4. コスト・マネジメント

予算の設定とそのコントロールが主な仕事です。例えば同窓会の幹事が会場費や食事代を計算して、赤字にならないように気を配る作業です。

5. 品質マネジメント

成果物が必要な基準を満たしているかを確かめる分野です。料理で例えると、味や見た目が合格ラインかどうかをチェックする段階です。

6. 資源(リソース)マネジメント

人やもの、設備など必要なリソースを集め、うまく割り振る役割です。学校行事で誰がどの係になるかを決めて、道具の準備もするイメージです。

7. コミュニケーション・マネジメント

関係者に情報がしっかり伝わるように調整します。情報がうまく共有されることで、無駄や勘違いを防ぐことにつながります。

8. リスク・マネジメント

起こりうるトラブルや問題への備えを考えます。ピクニックの計画時、雨が降った場合の予定も考えておく作業です。

9. 調達マネジメント

外部から必要なものやサービスを手配・購入します。例えばイベント開催時のケータリングの手配などです。

10. ステークホルダー・マネジメント

プロジェクトに関わる人(利害関係者)の要望や期待に応えるために働きかけます。学校のPTA活動で、保護者や先生、地域の声を聞いて運営を調整する場面が該当します。

上記の知識エリアが連携することによって、効率よくプロジェクトを進める基盤が築かれています。

次の章に記載するタイトル:PMBOKガイドの構成と用語(基礎知識)

PMBOKガイドの構成と用語(基礎知識)

PMBOKガイド全体の構成

PMBOKガイドは、効率よくプロジェクトを進めるための知識や手順をまとめたものです。全体は複数の章で構成されており、大きく分けるとプロジェクトマネジメントの基本原則、知識エリア、プロセス群、ツールと技法などが記載されています。特に、12章構成(第6版の場合)として知られていますが、そこに載る内容は世界中で一般的に知られてきた方法論の中から、プロジェクト管理で重要とされる事柄のみが抜粋されています。

第6版の章立て例

実際には、第6版では以下のような章分けがされています。

- 序章:PMBOKガイドの目的や全体像

- プロジェクト環境

- プロジェクトマネジャーの役割

- 10の知識エリア(それぞれのマネジメントの側面ごとに説明)

一つひとつの章やセクションで、プロジェクトを成功に導くために必要なポイントが分かりやすく整理されています。

よく使われる用語の解説

PMBOKには共通して使われる用語がたくさん登場します。一例を挙げます。

- プロジェクト:明確な目標に向かって一時的に行われる仕事全体

- ステークホルダー:プロジェクトに関係する全ての人(例:依頼主、メンバー、取引先など)

- スコープ:プロジェクトで実際に実施する作業範囲

- マイルストーン:重要な節目の日付や成果

これらは難しく考えず、「プロジェクトにとって大事な人・こと・物」と捉えるとイメージしやすいでしょう。

PMIとPMPの基礎知識

PMI(プロジェクトマネジメント協会)は、世界中のプロジェクトマネージャーのために標準を作る団体です。1969年設立で、国際的な活動をおこなっています。PMBOKガイドもPMIによるものです。また、PMPはPMIが運営する世界共通のプロジェクトマネジメント資格で、多くの企業や組織で評価されています。

次の章に記載するタイトル:第6版から第7版への変更点と読み解きポイント

第6版から第7版への変更点と読み解きポイント

PMBOKガイドの第6版まではプロジェクト管理の知識やプロセスを「手順書」のような形でまとめていました。しかし、第7版ではこの考え方が大きく変わりました。時代の変化や、IT分野をはじめとしたビジネススピードの加速に対応するために、決められたやり方をなぞるだけでなく、原則や価値観に基づき、それぞれの現場に合わせて柔軟にプロジェクトを運営していくことを重視するようになったのです。

原則と価値観へのシフト

第7版では「どのようにやるか」より「なぜそうするのか」「何が成果につながるか」に重きを置くようになりました。そのため、細かいプロセスよりも大切な“原理原則”と“価値の提供”が中心になっています。たとえば、メンバーの協力を活かす、柔軟に対応する、お客様の満足度を追求する、といった考え方がベースになっています。

アジャイル・ハイブリッド対応の強化

近年注目される「アジャイル」や、従来型と組み合わせた「ハイブリッド型」のプロジェクト管理手法も、第7版ではしっかり網羅されました。これにより、短期間で成果を出す必要がある現代のプロジェクトにも適応しやすくなっています。

ツールや手法の自由度が増加

従来は推奨される“調査票”や“進捗管理表”などがありましたが、今はプロジェクトごとに最適なものを選ぶことが推奨されています。ツール選びも“自分たちにあったものを工夫しながら”が基本です。

第7版を読み解くポイント

第7版に触れるときは「なぜこの原則が大事なのか」「自分の仕事ならどう応用できるか」を意識してください。決まったやり方から一歩進んで、その場にふさわしい判断・工夫が求められる時代になったのです。

次の章に記載するタイトル:PMBOKの実務活用メリット

PMBOKの実務活用メリット

プロジェクト全体の見える化

PMBOKを現場で使う最大の利点は、プロジェクトの進捗や課題が「見える化」できる点です。例えば、何を・いつまでに・誰が担当するのかを明確にし、漏れが出にくくなります。これにより、今何が遅れているのか、どの作業にどのくらいの工数や費用が必要なのかが、直感的につかみやすくなります。

リスクや変更に強くなる

PMBOKは、リスク管理や変更管理を仕組みとして組み込んでいます。例えば、事前に「どんなトラブルが起こりそうか」を洗い出し、対策をあらかじめ考えることで、実際に起こったときに慌てず対応できます。また、作業内容が途中で変わった場合も、影響範囲を整理して関係者に説明する根拠を持てます。

品質・コスト・スケジュール(QCD)のバランス調整

プロジェクトでは、「品質が高いものを作りたい」「でもコストや納期も守りたい」といったバランスが重要です。PMBOKの考え方を取り入れると、これらのバランスを客観的に判断しやすくなります。また、関係者の視点をまとめながら、最適な落としどころを見つける手助けにもなります。

手法の位置づけと柔軟な選択

WBS(作業分解構成図)などの手法も、PMBOKの枠組みの中で「どのタイミングで、何のために使うか」が明確になります。これにより、個人や会社ごとにばらばらな使い方をせず、全体像を見据えたうえで最適な道具を選ぶことができるのです。

知識の共有・人材育成にも効果的

PMBOKをベースにすると、プロジェクトに関わるメンバー間で共通の言葉や進め方が得られます。そのため、もし担当者が変わっても、仕事の引き継ぎや教育がスムーズに進みやすくなります。

次の章に記載するタイトル:実務適用のステップ(例)

10の知識エリアの連携と実例観点

10の知識エリアがどのように連携するのか

プロジェクト管理では、10の知識エリアが切り離されて動くのではなく、相互に連携し合いながら進みます。例えば、スコープ管理で決定した作業範囲は、スケジュールやコストの計画策定にそのまま活用されます。また、リスクの洗い出しと対応策をまとめた内容は、コストやスケジュールの調整にも影響を与えます。このように、各知識エリアは独立しているようでいて、実際にはプロジェクトの状況に応じてお互いに情報をやり取りしながら円滑な進行を目指します。

日常のプロジェクトにおける具体例

例えば、新商品を開発するプロジェクトを考えましょう。まず、スコープで「何を作るか」を明確にした後、必要な業務を細かく洗いだします(WBS化)。これを基にスケジュールを立て、「どの作業を、いつまでに、誰が担当するか」を決めます。その際、必要な材料や外部委託のコストも同時に洗い出し、資金計画を立てます。

リスク管理では、「開発途中で仕様変更が発生する可能性」や「部品調達が遅れる場合」などをリストアップし、それぞれの対応方法も用意しておきます。品質管理の観点からは「製品テストの基準」を決定し、工程ごとに確認ポイントを設けて品質を保つ工夫をします。こうした一連の流れの中で、各分野の担当者同士が話し合い、問題が起きれば関係者間で素早く調整を図ります。

チームで働く際の工夫

チームでうまく協力するには、コミュニケーション計画がとても重要です。全体の流れを見える化したり、週1回のミーティングで進捗や課題を共有したりすることで、情報の行き違いや抜けを防ぐことができます。ステークホルダー(利害関係者)との情報共有も、プロジェクト成果の質を高めるカギです。

次の章に記載するタイトル:学習と資格(PMP)

10の知識エリアの連携と実例観点

PMBOKでは、10の知識エリアが互いに密接に関係しあっています。例えばプロジェクト開始時に、まず「スコープ(範囲)」を明確にします。スコープを決めることで、何をいつまでに作るのかがハッキリします。これに基づいて「スケジュール(工程表)」や「コスト(予算)」の計画が立てやすくなります。

また、計画だけでなく実際の現場運用でもエリア同士の連携が重要です。たとえば、進捗に遅れが出そうな時は「統合管理」で情報を集約し、「コミュニケーション管理」で関係者に迅速に共有します。その後、「リスク管理」で今後の影響を考え、「調達管理」によってリソース追加の必要性を判断するといった流れです。

実際の現場例として、ITシステムを新しく導入するプロジェクトを考えてみましょう。要件定義があいまいなまま各工程が進んでしまうと、作業後半で“やっぱりこれも必要”という追加が頻発します。そのたびに、人手やコスト、納期なども再調整が必要になり、現場は混乱しやすくなります。こうした事態を防ぐには、初めの段階で「要求収集」を丁寧に行い、「WBS(作業分解構成図)」として具体的な作業を細かく分けて整理することが重要です。

このように、PMBOKの知識エリアは単独で機能するのではなく、お互いを補い合いながらプロジェクトを円滑に進める役割を持っています。計画・実行・監視・終結の各段階で、適切なエリア同士のバランスを意識しながら進めることが成功のカギです。

次の章に記載するタイトル:学習と資格(PMP)

学習と資格(PMP)

PMP資格とは

PMP(プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル)は、プロジェクトマネジメント分野で世界的に認められている資格です。これはPMBOKガイドの知識を基礎とし、プロジェクト管理の実践力を証明するものです。主にPMI(プロジェクトマネジメント協会)が認定していて、合格すれば、一定の知識とスキルを持つことを国際的にアピールできます。

PMP取得のメリット

PMP資格を取得すると、自分の知識や実践力を客観的に証明できるため、転職やキャリアアップに役立つことが多いです。また、国内外の多くの企業でPMP取得を評価する傾向があり、プロジェクトを任されるチャンスも広がります。社内研修や昇進の要件になっている場合もあります。

試験内容の特徴

PMP試験は、プロジェクト管理の知識だけでなく、リーダーシップやチームワーク、実務的な事例対応なども問われます。最近の試験では、PMBOK第7版の特徴である「原則」や「価値提供」、変化に柔軟に対応する「適応型アプローチ」なども重視されます。したがって、実践的な知識のインプットとアウトプットが求められます。

学び方と講座のポイント

PMPの学習は独学も可能ですが、専門の講座を利用するのも有効です。多くの講座ではPMBOKガイド第7版の内容に沿って「実践をイメージしやすい」ケーススタディや模擬試験が準備されています。知識の定着だけでなく、日常業務で活かせるコツも学べるのが特長です。

受験までの準備ステップ

PMP受験には一定期間のプロジェクト経験や、教育プログラムの受講が必要です。ガイドブックの熟読に加えて、練習問題や模擬試験で自分の理解度を確認しながら準備すると、より合格に近づきます。

次の章に記載するタイトル:参考:用語の要点と読み方

参考:用語の要点と読み方

PMBOKという言葉について、「ピンボック」と発音します。これはプロジェクト管理の知識体系をまとめた国際的なガイドラインです。正式な英語名称は「Project Management Body of Knowledge」となり、日本語では「プロジェクト・マネジメント・ボディ・オブ・ナレッジ」と訳します。「Body of Knowledge」は、知識を集めた体系という意味を持っています。

主な関連用語の読み方とポイント

- プロジェクト(Project):特定の目標を達成するために期間や予算が決まっている活動です。

- マネジメント(Management):計画、実施、管理、調整など、運営する活動全般を指します。

- ナレッジ(Knowledge):知識や情報のことです。

- プロセス(Process):一連の作業や手順を表しています。

- 知識エリア(Knowledge Area):プロジェクト管理を分野ごとに分けたものです。例として「スコープ管理」「コスト管理」「品質管理」などがあります。

それぞれの用語は英単語をそのままカタカナにしたものも多いので、発音や日本語訳などは覚えておくと便利です。

よく使う略語や表現

- PMP(ピーエムピー):Project Management Professional。プロジェクトマネジメントの専門資格です。

- WBS(ダブリュー・ビー・エス):Work Breakdown Structure。作業を分解して一覧にした表のことです。

- ステークホルダー(Stakeholder):プロジェクトに関わる全ての人々や組織を指します。

これらの用語はPMBOKを理解するうえで重要なポイントですので、一度整理して覚えておくと実務や学習でも役立ちます。