この記事でわかること

目次

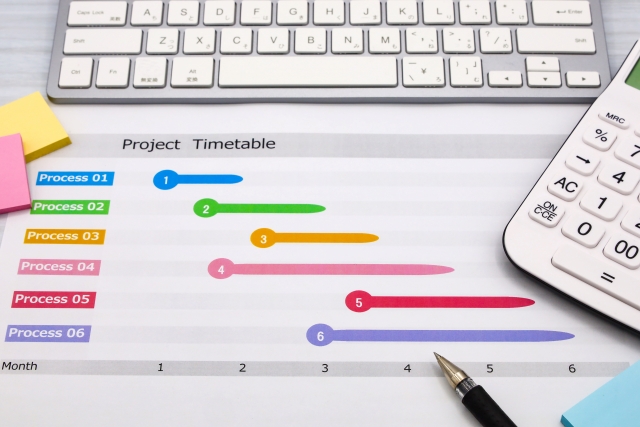

主要な「プロジェクトマネジメント試験」の全体像

日本で「プロジェクトマネジメント試験」と耳にしたとき、最初に注目すべきなのはIPA(情報処理推進機構)が主催する国家試験の「プロジェクトマネージャ試験(PM)」です。この試験は毎年10月に全国の指定会場で、主に筆記形式で実施されています。狙いは、ITシステム開発などの現場でプロジェクトを率いる責任者クラスにふさわしい知識と経験を持つかどうかを問う点にあります。

プロジェクトマネージャ試験(PM)は特別な受験資格が設けられていません。そのため誰でもチャレンジできますが、出題範囲が広く難易度も高いため、プロジェクト実務の経験がある社会人が多く受験しています。

一方で、プロジェクトマネジメントの資格には他にもさまざまな選択肢があります。代表的なものとして、アメリカを中心に世界的に有名な「PMP」や、日本独自のフレームワークに基づく「P2M」、プロジェクト運営に特化した「PMOスペシャリスト」などが存在します。これらはそれぞれ認定機関や目的に違いがあり、自分のキャリアや現場のニーズに合わせて選ぶことが一般的です。

このように、プロジェクトマネジメントに関する試験や資格は複数ありますが、まずはPM試験の全体像を把握して、自分に適した選択をすることが重要です。

次の章では、プロジェクトマネージャ試験(IPA:PM)の実施要領と最新情報についてご紹介します。

プロジェクトマネージャ試験(IPA:PM)の実施要領と最新情報

実施時期とスケジュール

プロジェクトマネージャ試験は、毎年1回、秋に行われます。具体的には10月に全国一斉に開催されるのが特徴です。試験の日程はIPA(情報処理推進機構)の公式サイトで例年春ごろに発表されますので、受験予定の方は事前にスケジュールを確認すると安心です。

試験形式・会場について

この試験は、会場に集まって筆記試験方式で実施されます。パソコンなどを使うオンライン受験ではなく、配られる用紙に直接記入する形になります。試験時間が長いため、試験会場には早めに到着して、心と体の準備を整えておきましょう。

受験料と申し込み方法

受験料は税込で7,500円(2024年12月時点)です。申し込みはインターネット経由で行うのが一般的です。申込期間が限られているため、早めに確認しておくことをおすすめします。

受験資格・前提条件

この試験には、前提となる取得資格や業務経験年数の要件がありません。つまり、年齢や職業、学歴などを問わず、どなたでも挑戦できます。ただし、問題の難易度は高く、ITやプロジェクトマネジメントに関する高度な知識と経験が求められます。

注意点

受験には身分証明書が必要な場合が多いため、試験当日までに確認しましょう。また、筆記具など持ち物にも指定がありますので、案内に従って準備しておくと安心です。

次は、試験構成と合格基準についてご説明します。

試験構成と合格基準(PM)

プロジェクトマネージャ試験(PM)は、4つのパートで構成されています。それぞれのパートの目的や特徴、合格基準を具体的に説明します。

午前I:基礎知識を問う択一式問題

午前Iは四肢択一式のマークシート方式で30問が出題されます。試験時間は50分です。ここではプロジェクトマネジメントの基本やIT一般の知識が幅広く問われます。合格基準は正答率60%以上(18問以上の正解)です。例えば、「プロジェクトの進捗管理方法」に関する基本問題などが含まれます。

午前II:応用力を問う択一式問題

午前IIも四肢択一式ですが、出題数は25問、試験時間は40分です。テクノロジ、マネジメント、ストラテジといった幅広い分野が出題範囲となります。その分やや応用力が求められます。合格基準は同じく60%以上(15問以上の正解)です。

午後I:記述式問題で実務力を判断

午後Iは90分間の記述式で、3問中2問を選択して解答します。プロジェクトの現場で発生しやすい具体的なケースがテーマとなる傾向があります。例として「リスク対応の具体策」や「チームメンバーへの指示の出し方」など、実務体験を想定した記述が求められます。合格基準は60%以上の得点です。

午後II:論述式でリーダーシップや応用力を問う

午後IIでは2問のうち1問を選び、約2,200~3,600字で論述します。ここでは自分のプロジェクト経験を活かし、課題分析から解決策、成果までを具体的に書く必要があります。単に知識だけでなく、しっかりとした論理的構成、実務に裏打ちされた内容が重視されます。合格のためには「ランクA」の判定(満点に近い評価)が必要となります。

午後IIは最も難関といわれており、PMBOK(国際的なプロジェクトマネジメントの知識体系)を理解するだけではなく、論述対策も外せません。

次の章:「難易度・合格率・勉強時間の目安(PM)」

難易度・合格率・勉強時間の目安(PM)

プロジェクトマネージャ試験の難易度について

プロジェクトマネージャ試験(PM)は、情報処理技術者試験の中でも難易度が高い部類に入る試験です。合格率は例年13~15%程度とされており、受験者の多くが何度か挑戦するほどのレベルです。単なる知識だけでなく、実際のプロジェクト経験や、論理的な思考力、状況判断力も問われます。そのため、広く浅い知識よりも、ポイントを押さえた深い理解が必要です。

合格率の実際

合格率は決して高くはありません。たとえば、100人が受験した場合、合格できるのは10人強という計算になります。合格者の多くは、情報システムやIT関連業務の経験者で、プロジェクト管理やシステム開発に日々携わっている方が多い傾向です。しかし、実務経験がなくても、しっかり対策すれば合格を目指せます。

勉強時間の目安

この試験に合格するために必要とされる勉強時間は、個人によって大きく変わります。一般的に言われている学習時間の目安は100〜300時間です。実際にプロジェクトマネジメントの実務経験がある方なら、100時間前後の学習でも十分な場合があります。一方で、初めてこの分野に挑戦する場合や、実務未経験の場合は、200時間以上、場合によっては300時間程度の準備が必要になります。

学習時間の具体例

「平日は1日1時間、週末は2〜3時間ずつ勉強する」というペースの場合、3カ月から半年ほどかけて計画的に学習時間を積み重ねていくことが多いです。短期間で一気に詰め込むよりも、コツコツと継続的に学ぶことが合格への近道です。

次の章に記載するタイトル:どんな人が受けるべきか(PMの対象像と期待効果)

どんな人が受けるべきか(PMの対象像と期待効果)

どんな人がPM試験を受けるべきか?

プロジェクトマネージャ試験(PM)は、主にITシステムの開発現場でプロジェクトをリードした経験のある方、またはプロジェクトリーダーやマネージャレベルをめざす方におすすめです。普段からプロジェクトの全体管理やチームのまとめ役を担っている中堅以上のエンジニアが多く受験しています。例えば、数名から数十名のメンバーが参加する開発プロジェクトを進行・統括したことがある方には、PM試験が自分の実力を証明する絶好の機会です。

期待できる効果やメリット

PM試験は国家資格であり、合格すると公的な証明として広く認められます。そのため、社内での昇進や評価、転職活動の際に有利に働きます。特に、管理職やプロジェクト責任者を希望する方には大きな後押しとなります。また、お客様との信頼関係を築きやすくなり、営業活動の場面でも資格保有が強みになります。実際に「資格があるから任せられる」と評価され、仕事の幅が広がったという声も多く聞かれます。

こんな方におすすめです

- プロジェクトチームのまとめ役をしている

- PMやPLとしての実務経験が少なくとも1~2年以上ある

- 今後より大きなプロジェクトを任される予定がある

- 管理職、マネージャなど上位職種にステップアップしたい

- 社内外で自分のマネジメントスキルを証明したい

PM試験は実務経験が生かされる内容となっているため、現場経験者には学びになるポイントが多く、理論と実践の両面から自身のスキルをアップデートできる点も魅力です。

次の章に記載するタイトル:他のプロジェクトマネジメント資格との比較ポイント

他のプロジェクトマネジメント資格との比較ポイント

プロジェクトマネジメントに関する資格は、さまざまな種類があります。ここでは、代表的な資格であるPMP、P2M、PMOスペシャリスト、そしてPM(IPA)について、その特徴や違いをわかりやすくご紹介します。

PMP(Project Management Professional)

PMPは、アメリカ発の資格で、国際的な認知度が高いのが特長です。IT業界だけでなく、建設、製造、医療など幅広い分野で評価されています。PMPを取得することで、プロジェクトマネジメントの実務標準に基づいた知識や経験があると証明できます。世界共通の「PMBOKガイド」に基づいた知識が中心なので、海外展開を考えている方や、多様なプロジェクトに関わる方におすすめです。

P2M(プロジェクト&プログラムマネジメント資格)

P2Mは日本生まれの資格です。特徴は「単なるプロジェクト管理」だけでなく、事業としての価値創出や、組織的なプロジェクト推進に重きを置いている点です。日本企業特有の大規模プロジェクトや、多部門が協力する事業などを想定してカリキュラムが作られています。独自の理論体系を持ち、日本国内の実情にフィットした資格です。

PMOスペシャリスト

PMOスペシャリストは、プロジェクト管理組織(PMO)の専門家であることを証明する資格です。個々のプロジェクト管理だけではなく、組織全体で効率的なプロジェクト推進体制を作るための知識や実務能力が求められます。プロジェクトを管理する人だけでなく、プロジェクトを支援・統括する立場を目指す人に向いています。

PM(情報処理技術者試験:プロジェクトマネージャ)

PM(IPA)のプロジェクトマネージャ試験は、日本の国家資格です。とくにITシステム開発に関する知識と、現場経験を理論的に結びつける力が問われます。午後II試験は論述形式で、実体験に基づく具体例を自分の言葉で説明することが必要です。IT分野やシステム開発現場でプロジェクトマネージャを目指す方に特に適しています。

比較ポイントまとめ

- 国際的キャリアを目指すならPMP

- 価値創出や日本企業に合った体系ならP2M

- 組織横断的にPM推進を支援したいならPMOスペシャリスト

- IT分野・システム開発での現場力を重視するならPM(IPA)

次の章では、PM合格に向けた学習戦略について解説します。

PM合格に向けた学習戦略(出題別の対策の要点)

午前I・II対策:過去問活用と基礎知識の徹底

プロジェクトマネージャ試験の午前I・IIは、情報処理分野の広い知識が問われます。まずは公式の過去問題集を繰り返し解きましょう。1度解くだけでなく、間違えた問題や苦手分野をノートにまとめておくと、自然と知識が定着します。得点目標は60%以上です。

午前IIでは一般知識に加え、最新のセキュリティや関連法務も重視されます。ITの法律や倫理、情報漏洩の防止策など、実生活に実感しやすい例を想像しながら覚えると理解が早まります。

午後I対策:設問分解と時間配分

午後Iは記述式の問題が中心です。文章や設問を部分ごとに分けて、何が求められているかを明確にしましょう。問題文全体を丁寧に読み込むことが解答の鍵です。

解答は、根拠を明示し簡潔にまとめる訓練が必要です。時間配分も重要ですので、1問あたりの目安時間を事前に決めて、模擬問題で練習を重ねてください。

午後II対策:論述構成の型と自己分析

午後IIでは、自分のこれまでの経験やエピソードから論述テーマを選ぶことが多いです。書く内容は「背景→課題→施策→結果→教訓」の流れでまとめると分かりやすくなります。

文章は制限字数(約2,200~3,600字)に合わせて、ポイントを押さえて書くことが大切です。現場での失敗や成功事例を交え、採点基準(論理性、具体性、課題解決の流れなど)を意識して練習していきましょう。

次の章に記載するタイトル:学習時間の組み立て例(100~300時間レンジ)

学習時間の組み立て例(100~300時間レンジ)

学習時間の目安と配分方法

プロジェクトマネージャ試験(PM)に合格するためには、どれくらいの勉強時間が必要か気になる方も多いでしょう。実務経験が3年以上ある方は、合計180~200時間程度が目安です。この場合、午前I・II対策に約60時間、午後Iに50~70時間、午後IIに50~70時間という分配が一般的です。午前試験には情報処理技術全般の知識が問われるので、基礎の確認に集中するとよいでしょう。午後I・IIは論述力や実践的な問題解決力が必要なため、実際の過去問題を使いながら繰り返し練習することがポイントです。

実務経験が少ない場合の学習戦略

もし実務経験が浅い、あるいは未経験の場合、200~300時間以上の勉強が必要になることもあります。まずはプロジェクトマネジメントの基本用語や知識を体系的にまとめ、参考書や講座を活用して基礎を身につけましょう。その後で、ケーススタディや過去問を通じて現場での疑似体験を増やすことで、経験不足を補えます。いきなり午後IIに取り組むのではなく、徐々にレベルを上げていくことで理解が深まります。

時間ごとの勉強プラン例

- 100時間:実務経験が豊富な方が試験直前に集中して対策する場合。基礎の確認と午後問題の直近出題を重点的に。

- 200時間:平均的な目安。午前~午後IIまでバランスよく時間を配分。

- 300時間:基礎からじっくり取り組みたい方や、実務経験がほとんどない場合。講座やグループ学習も活用。

自分の経験や得意分野に合わせ、無理のない学習計画を立てて進めることが大切です。習慣化して学ぶことで、知識が身につきやすくなります。

次の章に記載するタイトル:出題トピックの重点(直近傾向の押さえどころ)

出題トピックの重点(直近傾向の押さえどころ)

午前II試験の押さえるべき主要分野

午前IIの問題では「セキュリティ」「法務」「サービスマネジメント」といった領域の出題が毎年多く見られます。例えば、個人情報の取扱い方や著作権法のポイント、リーダーとしての情報統制の対応など、実際のIT現場でも耳にする身近な話題が設問になります。また、クラウドサービスの契約や運用上の注意点もよく問われます。これらは難しい理論より、現実のルールや安全対策を問う設問が多いため、具体的なニュースや社内の事例と結びつけて覚える学習法が有効です。

午後I・II試験の定番テーマ

午後IとIIでは、プロジェクトの現場でよく起こる課題や対応策が中心です。例えば「品質保証」とは、お客様に約束した品質を守るための仕組みについて問われます。見積りや要員計画は、工数や人数をどう見積もり、メンバーを配置するかが定番です。リスク管理では、予期せぬトラブルや障害にどう備えるか、ステークホルダー管理は関連する人々との調整や、ベンダー・協力会社とのやり取りがポイントです。調達・契約では、発注内容や契約書の注意点がよく問われます。具体例では、納期が遅れそうな場合の対処や、品質問題発生時の対応を書かせる問題が多い傾向です。

論述問題での加点ポイント

午後II(論述)の特徴的な傾向は「難局にどう意思決定をしたか」、その場面で「再発防止策まで考えているか」を答える必要がある点です。単にトラブルを収めた体験談だけでなく、同じミスが起きないような仕組み作りや、お客様や上司への説明責任も説明できていると高得点が狙えます。自分の体験を書き出す際も"困難→対応・判断→その後の仕組み"という流れを意識すると良いでしょう。

次の章に記載するタイトル:実施要領チェックリスト(申し込み前に確認)

実施要領チェックリスト(申し込み前に確認)

試験日程と形式の確認

プロジェクトマネージャ試験(PM)は、毎年秋期(10月)に1回だけ実施される会場での筆記試験です。パソコンではなく、紙と鉛筆を使って受験しますので、当日は筆記用具を忘れずに持参しましょう。

受験料と支払方法

受験料は7,500円(税込)です。申し込み時にクレジットカード払いや銀行振込など、複数の支払い方法が用意されています。申し込み時の案内に従い、期限内に確実に支払いましょう。

申し込み期間と公式サイト情報

申し込みは例年7月ごろから始まり、約3週間ほどです。締切日をうっかり過ぎないよう、事前に公式サイトでスケジュールを確認してください。また、会場の選択肢も限られているため、希望の会場が埋まらないように早めの手続きをおすすめします。

合格基準のチェック

午前I・午前II・午後Iはそれぞれ60%以上の正答率が必要です。午後IIは採点結果がランクAであることが合格の条件です。午後IIでは論述力や課題整理力が問われますので、過去問でしっかり練習しておきましょう。

受験資格・年齢制限

特に受験資格や年齢制限は設けられていません。社会人から学生まで、どなたでも挑戦できます。

合格率を理解する

合格率は例年13~15%とやや低めです。計画的な学習と十分な準備が重要になります。

次の章では、「試験比較の使い分け(どれを受けるべき?)」について解説します。

試験比較の使い分け(どれを受けるべき?)

国家資格で実務力証明には「プロジェクトマネージャ試験(PM)」

IT企業やシステム開発などの分野で実務経験を積んできた方には、IPAのプロジェクトマネージャ試験(PM)がおすすめです。この国家資格は、公的な証明として日本国内で広く評価されており、実務力や知識の裏付けになります。特に、企業の昇進や社内評価など、実務力の証拠を求められるシーンで役立ちます。

グローバルや多業界に関わるなら「PMP」

もし海外のプロジェクトや日本国内でもグローバル企業、多業界間、英語を使った業務に携わりたい場合は、PMP(Project Management Professional)が合っています。PMPは世界的に認知されており、取得者は国際的な視点やプロジェクト管理の標準手法を習得していると見なされます。

事業価値やプログラム単位の俯瞰なら「P2M」

単なるプロジェクトではなく、複数プロジェクトや事業全体の価値に関心がある方には、P2M(プログラム&プロジェクトマネジメント)がおすすめです。戦略立案や事業開発の視点が重視されるため、経営層や事業責任者にステップアップしたい方に向いています。

組織横断で標準化の推進役なら「PMOスペシャリスト」

複数プロジェクトをまとめ、全社でプロジェクト管理手法を統一する役割を目指すなら、PMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)スペシャリストの資格が効果的です。他部署との調整やルールづくり、ガバナンス強化を担う方に最適です。

自分に合った選択を

キャリア目標や業務の内容によって、適した資格は変わります。国内での信頼性ならPM、グローバル案件ならPMP、事業全体のマネジメントならP2M、標準化推進ならPMOスペシャリスト、と目的に合わせて選ぶのがコツです。

次の章に記載するタイトル:合格体験・学習リソースのヒント

合格体験・学習リソースのヒント

合格者の体験談から学ぶ

プロジェクトマネージャ試験の合格者は多様なバックグラウンドを持っています。中にはプロジェクト管理の実務経験が少ない方も合格しています。その共通点は、過去問の繰り返し学習と、午後I・IIの論述力強化に時間を割いていることです。また、実務経験が浅い場合でも、自分の経験を「抽象化」し、設問の求めるプロジェクトの成功や失敗例として再構成して述べる工夫が大切です。

学習リソースの選び方

学習の中心は「公式シラバス」と「過去問題集」です。近年の出題傾向を把握するため、過去3年分は繰り返し解きましょう。市販の参考書・問題集のうち、添削サービス付きのものは特に午後IIの対策に役立ちます。また、合格者ブログや受験体験記は実体験に基づく勉強法や対策ポイントの気づきを得られるため、おすすめです。

午後試験対策の具体例

午後I・IIでは記述・論述の「型」を事前に押さえましょう。多くの合格者は、設問のパターンごとに自分なりのテンプレートを作っています。添削を受けることで自分の記述傾向や弱点も明確になります。オンライン添削サービスや勉強会を利用するのも有効です。

成功するための心構え

未経験者でも「自分の仕事をどうプロジェクトの文脈で語れるか」が合格のカギです。日々の業務で遭遇した課題や工夫を記録し、それが試験にどう応用できるか振り返る習慣を持つと、論述力の強化につながります。