目次

はじめに

本記事では、プロジェクトマネジメントにおける「CCB(変更管理委員会)」の全体像をわかりやすく整理します。実務での運用方法、判断基準、利点や注意点を具体例を交えて解説します。また、環境プロジェクトで用いられる「CCB Standard(Climate, Community & Biodiversity Standard)」にも触れ、用語の違いと関係性を明確にします。

目的

- 実務者や学習者がCCBの意義を理解し、日々の業務に役立てられるようにすることです。

対象読者

- プロジェクトマネージャー、チームリーダー、プロジェクトに関わるメンバー、学習中の学生など幅広い読者を想定します。

本記事の構成と読み方

- 第2章〜第6章で、変更管理委員会の役割、設置メリット、運用フロー、実務上のポイントと注意点を順に解説します。第7章で環境分野のCCB Standardを整理します。実例やチェックリストを交え、すぐに使える知識を提供します。

使い方のヒント

- 理解を深めるため、まず自分のプロジェクトでの「変更が発生したときの流れ」を思い浮かべながら読み進めてください。具体例と照らし合わせると実践に移しやすくなります。

この記事でわかること

- CCB(変更管理委員会)の基本と役割がわかる

- 設置・運用による効果と実務上の注意点を理解できる

- 変更管理の流れと評価基準を把握できる

- 関連プロセス(スコープ・WBS・スケジュール管理)との関係が学べる

- 環境分野のCCB Standardとの違いと活用事例を理解できる

プロジェクトマネジメントにおけるCCB(変更管理委員会)徹底解説

CCBとは

CCB(Change Control Board/変更管理委員会)は、プロジェクト内の変更要求を客観的に判断し、承認・却下・保留などの決定を行う専門組織です。例えば「機能追加で納期が2週間延びる」「設計ミスでコストが増える」といったケースを扱います。

主な役割

- 変更要求の受理と優先順位付け

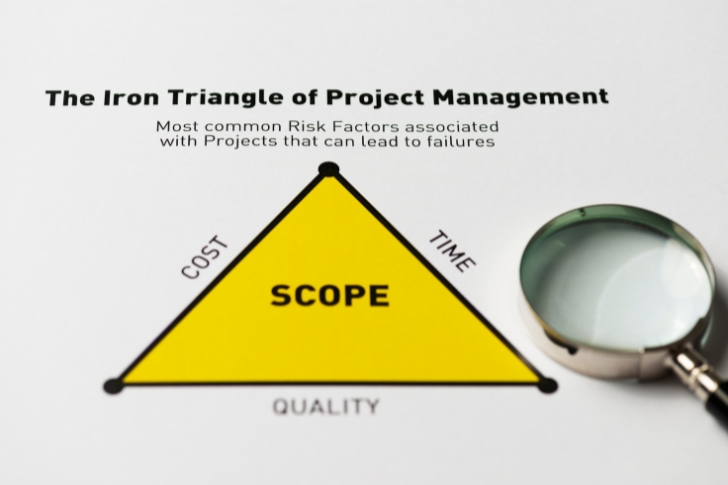

- 影響範囲(スコープ・スケジュール・コスト・品質・リスク)の評価依頼

- 承認・却下・条件付き承認の決定

- 変更履歴と理由の記録

メンバーと権限

プロジェクトマネージャー、技術リーダー、品質担当、調達・契約担当、時には顧客代表を含めます。承認権限は、事前に閾値(例:コスト増5%以上は経営承認が必要)で定めます。

意思決定の基準

- 影響度(納期やコストへの影響)

- リスクの増減

- 契約条件や法規制への適合性

- ビジネス価値(価値が見合うか)

変更管理の流れ(概略)

- 変更要求の作成(理由・範囲・代替案を記載)

- 影響分析の実施(担当者が工数・費用・リスクを試算)

- CCBで審議・決定(必要なら条件付き承認)

- 実施・追跡・記録

実務上の注意点と具体例

- 会議を無駄に増やさないため、緊急変更は短縮プロセスを用意します。

- 全てを細かく承認させると遅延を招きます。閾値を設定して運用すると効果的です。

- 例:小規模バグ修正はプロジェクトリーダー承認で対応、大幅な仕様変更はCCBで審議します。

CCBの役割と重要性

概要

CCB(変更管理委員会)は、変更要求を審査し承認・却下の意思決定を行う組織です。仕様変更やスケジュール修正、追加要件などを客観的に評価し、プロジェクト全体の安定運営を支えます。

主な役割

- 変更要求の審査・評価:影響度(コスト・期間・品質)を分析して意思決定します。具体例:機能追加で納期が2週間延びる場合、代替案や優先順位を検討します。

- 承認・却下の判断:関係者の合意を取り、決定を文書化します。決定理由を残すことで透明性を確保します。

- ガバナンスの強化:無秩序な変更で生じる手戻りや混乱を防ぎます。

判断基準の例

- 影響範囲(誰にどう影響するか)

- コスト増減

- スケジュールの変化

- 品質・安全性への影響

参加メンバーと透明性

プロジェクトマネージャー、技術責任者、顧客代表、品質担当などが参加します。議事録と評価資料を共有し、第三者視点で偏りを防ぎます。

柔軟性とリスク管理

急な外部要因や新たな要求に対しても、事前に基準を定めて迅速に対応できます。承認プロセスを簡素化するルールを作れば、スピードと管理の両立が可能です。

CCB設置・運用のメリット

CCB(変更管理委員会)を設置・運用することで得られる利点を、具体例を交えてわかりやすく説明します。

変更管理の標準化と効率化

CCBは変更申請の手順や判断基準を統一します。申請書や評価のひな形を用意すれば、担当者は迷わず手続きを進められます。例:フォーム一つで必要情報が揃い、承認フローが自動で回るため処理時間が短くなります。

リスク低減

変更の影響を事前に評価して対策を講じます。これにより品質低下やスケジュール遅延を防ぎます。例:大きな機能追加前に影響範囲を洗い出し、テストやバックアウト案を決めておくと、問題発生時に迅速に対応できます。

関係者間の調整が円滑

定期的な会議や共通の判断基準で利害の食い違いを早期に解消できます。例:開発側と営業側が同じ場で合意を取れば、後戻りやトラブルが減ります。

ドキュメント管理の徹底

変更内容、承認履歴、影響分析を記録しておけば、後から経緯を追跡できます。監査やクレーム対応でも有効です。例:いつ誰が承認したかがログで分かれば責任範囲が明確になります。

これらのメリットにより、プロジェクトの安定性と透明性が高まり、関係者の信頼も向上します。運用ルールは定期的に見直すとより効果的です。

CCB運用フローと実務ポイント

はじめに

CCB(変更管理委員会)は、変更要求を適切に評価し実施するための仕組みです。本章では実務上の基本フローと現場で使えるポイントを具体例とともに説明します。

運用フロー(5ステップ)

- 変更要求の提出

- 申請者が変更要求書(目的、理由、範囲、緊急度)を提出します。例:仕様追加の要望。

- 影響分析・評価

- PMOや担当者がコスト・スケジュール・品質・リソース影響を評価します。小規模なら簡易評価、大規模は詳細見積りを行います。

- 意思決定(承認・却下)

- CCBメンバーが合議で決定します。緊急時は臨時の短縮プロセスを用意します。

- 変更内容の周知と実施

- 承認後、関係者へメールや会議で通知し、計画・スケジュール・ドキュメントを更新します。担当者に実施タスクを割り当てます。

- 記録・監査

- 要求書、評価結果、決定理由、実施記録を保存し、後で監査・振り返りできるようにします。

実務ポイント(押さえるべき事項)

- 文書化を徹底する:口頭だと誤解が生じます。テンプレートを用意してください。

- 承認レベルの設定:影響度に応じて承認者を定義します(例:コスト5%超は上長承認)。

- PMを唯一の決定者にしない:多面的な視点で判断できます。

- 周知は具体的に:誰が、いつ、何をするかを明記します。

- 緊急対応ルール:緊急変更は事後レビューを必須にします。

- 記録保持期間とアクセス権を決める:監査・教訓抽出に役立ちます。

現場ではこのフローとポイントをテンプレ化し、定期的に見直すことをおすすめします。

CCBに関する関連用語・プロジェクト管理プロセス

スコープ管理(範囲管理)

プロジェクトで何を行うかを決め、範囲の変更を管理します。例:製品に新機能を追加する提案が出た場合、CCBが影響を評価し、承認・却下を判断します。変更が承認されれば仕様・コスト・納期を更新します。

WBS(作業分解構造)

プロジェクトを小さな作業に分けて全体像を見える化します。具体例:新機能開発を「設計/実装/テスト/展開」に分け、それぞれの作業をさらに細分化します。CCBはWBSに影響する変更をレビューします。

ガントチャート・クリティカルパス法・PERT(スケジュール管理)

ガントチャートは作業の予定を棒グラフで示します。クリティカルパス法は遅延が全体に影響する重要な一連の作業を特定します。PERTは作業期間の見積もりに確率論を使い、不確実性を扱います。例:天候で外部工事が遅れた場合、クリティカルパス上なら納期に直結します。CCBはスケジュール変更の優先度と影響を判断します。

用語の実務的な接続

スコープ変更→WBS修正→スケジュール再計画(ガント/CPM/PERT)→CCB承認、という流れが基本です。CCBは技術面だけでなくコストと品質のトレードオフも考慮して判断します。

環境プロジェクト分野での「CCB Standard」

CCB Standardとは

CCB Standard(Climate, Community & Biodiversity Standard)は、気候、地域社会、生物多様性への影響を評価する国際的な認証基準です。森林再生や保全、アグロフォレストリー、REDD+などの環境プロジェクトで使われます。第三者評価で信頼性を示すことが目的です。

評価の三本柱

- 気候(Climate):温室効果ガスの削減や吸収が実現しているかを評価します。例:植林によるCO2吸収量の見積もり。

- 地域社会(Community):地域住民の権利や生活改善に配慮しているかを確認します。例:雇用創出や土地利用合意の有無。

- 生物多様性(Biodiversity):希少種や生態系の保全に寄与しているかを見ます。例:保全地域の設定やモニタリング計画。

認証取得の流れ

- 申請書作成:プロジェクト概要、ベースライン、モニタリング計画を用意します。

- 第三者による検証(Validation):計画が基準を満たすか確認します。

- 実施とモニタリング:現地での活動と定期的なデータ収集を実行します。

- 検証(Verification)と報告:成果を第三者が検証し、パブリックコメントへの対応を含めて最終認証を受けます。

環境プロジェクトでの適用例

- 森林再生プロジェクト:植林と地域住民の参加でCO2吸収と生物相の回復を両立させる。

- 持続的農業導入:農法変更で土壌保全と生物多様性向上を目指す。

申請準備の実務ポイント

- 地域住民との合意形成を早期に進めます。

- 生物多様性調査や基準に沿ったモニタリング手順を明確にします。

- 第三者検証の費用とスケジュールを見込んで予算化します。

取得のメリットと注意点

取得により資金調達や市場での信頼性が高まります。プロジェクトの社会的・生態学的効果を証明できるため、支援者や投資家への説明がしやすくなります。認証維持には継続的なデータ収集と透明性が必要です。