目次

はじめに

問題提起

「プロジェクトが予定通り進まない」「費用が膨らむ」「品質が期待に届かない」といった悩みを持っていませんか?本記事は、そんな実務の悩みに応えるために、QCD(品質・コスト・納期)の基本から実践までをやさしく解説します。

この記事で得られるもの

・QCDの基本概念とそれぞれの役割がわかります

・現場で使える管理の視点と具体的な確認ポイントを学べます

・バランスを取るための考え方やツールの導入イメージがつかめます

誰に向けて書いたか

プロジェクトマネージャー、現場リーダー、企画担当者、これからQCDを学びたいビジネスパーソン向けです。経験が浅くても読みやすいよう、専門用語は抑え実例で補足します。

読み方の案内

各章は順に読めば理解が深まります。まずは第2章でQCDの定義を押さえ、その後に管理方法や実践例へ進むと効果的です。気になる章だけ先に読むのも問題ありません。

この記事でわかること

- QCD(品質・コスト・納期)の基本概念と3要素の関係性

- プロジェクト現場で直面するQCDバランスの課題と対処法

- 各要素(品質・コスト・納期)の具体的な管理手法と評価基準

- 現場で役立つ実践的な戦略・ツールと成功・失敗事例

- QCDバランスを最適化しプロジェクトを成功に導く実務ポイント

QCD(品質・コスト・納期)とは何か

概要

QCDは、Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)の頭文字を取ったフレームワークです。プロジェクトや製品開発で重視する3つの視点を示し、これらをバランスよく管理することが成功につながります。例えば、注文ケーキの例では「味や見た目=品質」「材料や作業費=コスト」「受け取り日=納期」と考えられます。

品質(Quality)

品質は顧客の期待や規格を満たすことです。外見や機能、信頼性など具体的な基準で評価します。検査や試験、ユーザーの評価を使って確認します。品質を上げると手間や時間が増えることがあります。

コスト(Cost)

コストは予算内で資源を配分することです。材料費、工数、外注費などが含まれます。コストを抑えるために安い素材を使うと品質に影響する場合があります。

納期(Delivery)

納期は計画通りに成果物を提供することです。納期を守ると信頼につながりますが、短いスケジュールはコスト増や品質低下を招くことがあります。

トリプルコンストレイントの関係

QCDは相互に影響します。納期を短くすれば人員や費用を増やすか品質を下げる必要があります。まずは優先順位を明確にし、関係者と合意を得ることがバランス調整の第一歩です。

品質・コスト・納期のバランス取りの難しさと重要性

現状のジレンマ

QCDの三要素は互いに影響します。品質を高めれば材料や工程が増え、コストが膨らみやすく納期も延びることがあります。逆にコスト抑制を優先すると、低価格の素材や工程短縮で不良や手戻りが増え、結果的に納期遅れや追加費用を招く場合があります。

優先順位の明確化

まずプロジェクトごとに何を最重視するかを決めます。例:安全が最優先なら品質基準を厳しく設定し、納期は合意の上で調整します。目標値(許容欠陥率、納期遵守率、予算上限)を具体化すると判断がぶれにくくなります。

妥協点の設定

全てを完璧にするのは非現実的です。重要な機能や顧客価値の高い部分に資源を集中し、周辺は簡素化するフェーズ分けが有効です。80:20の考え方で重要点に投資し、効果が薄い作業は削減します。

リスク管理と合意形成

リスクを洗い出して影響度と発生確率で優先度を付けます。重大リスク向けの対策と代替案を準備し、ステークホルダーと合意しておきます。可視化した指標(ダッシュボードやKPI)で定期的に進捗とトレードオフをレビューすると合意が取りやすくなります。

実践のポイント

- 小さな実験で影響を確かめてから本格導入する

- 外部見積もりやベンチマークでコスト感を把握する

- 変更時は早めに関係者へ通知し影響範囲を明示する

- 定期的にQCDの優先度を見直す

これらの対応でバランスの取り方が明確になり、プロジェクトの成功率を高められます。

各要素の具体的管理方法と評価基準

はじめに

品質・コスト・納期それぞれに対して、具体的な管理方法と評価指標を示します。現場で実行しやすい手順と数値例を中心に説明します。

品質管理

- 要件定義で受け入れ基準を明確にし、検収条件を文書化します。

- テスト計画(単体・結合・受入)を作り、自動化できる箇所は自動化します。例:回帰テストの自動化で人的ミスを減らす。

- レビュー体制(設計レビュー、コードレビュー、工程内検査)を決め、チェックリストを用います。

- 指標例:顧客満足度(CSAT)、不良率(ppmや%)、初回稼働成功率。

コスト管理

- 原材料、人件費、外注、間接費を項目別に管理し、月次で実績と予算を比較します。

- 収益性分析(粗利率)と予算遵守率を定期的に確認します。

- コスト削減は代替材料検討、工程改善、作業の自動化で進めます。

- 指標例:粗利率、費用差異率、原価率。

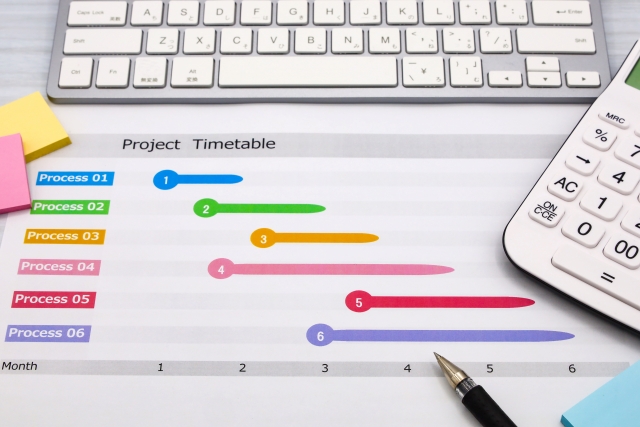

納期管理

- スケジュールはマイルストーンとクリティカルパスを明確にし、遅延要因を早期に検出します。

- 進捗はデイリーやウィークリーで更新し、バーンダウンやガントで可視化します。

- リスク対策としてバッファ設定やサプライヤ監督を行います。

- 指標例:納期遵守率、平均リードタイム、遅延日数。

評価基準の作り方と運用

- KPIは具体的な数値と達成頻度を決めます(例:月次で不良率1%以下を維持)。

- 閾値を設定し超過時は担当者が報告して改善策を実行します。

- ダッシュボードで可視化し、定例会で実績と対策を確認します。

実務上の注意点

- 指標を増やしすぎると現場が混乱します。しかし、相互影響を常に意識し調整してください。

- データの精度を保ち、定期的に評価基準を見直します。

QCD管理のための実践的戦略・ツール

はじめに

この章では、QCD(品質・コスト・納期)を現場で確実に管理するための具体的な戦略と使えるツールを紹介します。実務で使える例を中心に説明します。

具体的な数値目標の設定

・品質:不良率、合格基準、受入検査項目を明確にします。例)不良率0.5%以下、検査項目5点。

・コスト:予算と主要コスト項目を月次で把握します。例)部品費、外注費、変動費を分ける。

・納期:マイルストーンを設定し、緩衝(バッファ)を入れます。例)主要工程ごとに1週間の予備日を確保。

進捗可視化のツール活用

・ガントチャート:全体工程と依存関係を見える化し、遅延を早期発見します。週次で更新します。

・WBS(作業分解):作業単位を細かくして担当と納期を明確化します。

・プロジェクト管理ソフト:タスクボード、バーンダウン、コストトラッキング機能を使い、日次・週次で状況を共有します。例)毎朝の短いミーティングで赤黄緑の状態を確認。

リスクマネジメント

・リスク登録簿で影響度と発生確率を記録し、優先順位を付けます。

・対応策とトリガー(発生時の判断基準)をあらかじめ決めます。例)主要部品が遅れる場合の代替部品リストと納期短縮手順。

ナレッジ共有と継続的改善

・プロジェクト終了後の振り返り(レトロスペクティブ)で改善点を洗い出します。

・失敗事例はテンプレ化して関係者に共有し、再発防止策を定着させます。KPIで効果を測ります(例:不良率の低減、リードタイム短縮)。

導入時の注意点と始め方

・ツールは目的に合わせて選びます。導入コストや操作負荷を考慮してください。

・まず小さなプロジェクトで試し、テンプレートと運用ルールを作ってから全社展開します。

・ツールを入れるだけでなく、運用を続ける仕組みを作ることが重要です。

QCD管理の現場事例と応用分野

製造業

- 課題:原材料費の変動と生産リードタイム、不良率管理が中心です。

- 事例:ある中堅工場では、原材料の仕入れ先を複数化し価格交渉と納期調整を行いました。生産ラインでは段取り替えを短縮し、歩留まり改善のために作業標準とチェックリストを導入しました。

- 効果:コストを抑えつつ、不良率が低下し納期遵守率が向上しました。実践ポイントは小さな改善を繰り返すことです。

IT・システム開発

- 課題:短納期・低予算で高品質を求められます。

- 事例:開発チームは要件定義を重点化し、受け入れ基準を明確にしました。自動テストや継続的インテグレーション(CI)を導入し、リリース前の不具合を早期に検出しました。

- 効果:手戻りが減り納期が安定しました。ポイントは仕様を早めに固め、小さなリリースを繰り返すことです。

物流・小売業

- 課題:在庫コストと配送納期の両立が求められます。

- 事例:小売チェーンは在庫をABC分類し、回転率の低い商品は発注量を抑えました。配送はルート最適化ソフトを活用し、積載効率を高めました。

- 効果:在庫コストが低下し納期遵守率が改善しました。現場での定期的な棚卸しとデータの見える化が鍵です。

応用のヒント(業種横断)

- KPIを明確にして数値で管理する。

- 部門横断チームで情報を早く共有する。

- 小さな実験(パイロット)で効果を確認してから全社展開する。

各業界とも、現場での観察と数値管理を組み合わせればQCDのバランスを改善できます。

QCD管理の失敗例と改善策

はじめに

QCDのバランスを崩すと、コストや納期、品質いずれかに大きな影響が出ます。ここでは代表的な失敗例と、現場ですぐ使える改善策を具体的に示します。

失敗例

- 品質重視でコスト超過・納期遅延:検査や手直しを増やした結果、予算が足りず納期が遅れる。例:試作品の検査工程が増え、外注費用が膨らむ。

- コスト優先で品質問題・再作業:安価な資材や作業短縮で不良が増え、クレームや再作業で結局高くつく。

- 納期優先で品質低下・追加コスト:検査や調整を省略して納期に間に合わせたが、後で不具合対応の緊急外注が必要になる。

改善策(実践的手順)

- 事前目標設定:品質指標(受入基準)、コスト上限、納期マイルストーンを具体化。例:不良率5%未満、予備費5%を確保。

- 関係者合意形成:要件と受け入れ基準を文書化し、顧客・社内で合意を得る。変更は正式な承認フローで扱う。

- 定期的進捗レビュー:週次で簡単なチェックリストを使い早期に逸脱を発見する。数値で見える化すると判断が速くなる。

- 柔軟な計画修正:リスク登録と優先順位を作り、問題が出たらスコープや納期の再調整を速やかに行う。

- 小刻み検証と段階リリース:プロトタイプや中間検査で早期に問題を潰すと、手戻りを減らせる。

- 教育・標準化:作業手順や品質チェックを標準化し、担当者に教育を行う。

- 事後の原因分析と対策:問題発生時は原因を追い、改善策を次工程に組み込む。

これらを組み合わせると、QCDのバランスを保ちながらリスクを低減できます。現場では小さな実行から始め、効果を見て拡大してください。

まとめ ― QCDバランスがプロジェクト成功の鍵

プロジェクトの成否は、品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)のバランスに大きく左右されます。理論だけでなく現場での判断と工夫が不可欠です。

要点

- 何を優先するかを早めに決める。顧客満足が最優先なら品質重視、予算制約が厳しければコスト管理を優先します。

- データで確認する。品質指標やコスト推移、スケジュール進捗を可視化すると判断がぶれません。

実践のヒント

- 小さな実験を繰り返して学ぶ。最初に全て完璧を目指さず、段階的に改善します。

- 関係者と頻繁にコミュニケーションを取り、合意を作る。変更は記録して次に活かします。

- リスクに備える余裕を持つ。バッファや代替案を用意すると混乱を避けられます。

現場では柔軟に調整し続けることが重要です。日々の改善を積み重ねれば、顧客満足と競争力の両方を高められます。まずは実行できる小さな一歩から始めてください。