この記事でわかること

- プロジェクトマネジメント学会(PM学会)の概要と目的

- 主な活動内容と研究発表・資格制度

- 学会が業界・社会に与える重要性

- 会員構成とキャリア形成に役立つ資格

- 代表的なイベント・表彰制度と学会の意義

目次

プロジェクトマネジメント学会の概要と目的

プロジェクトマネジメント学会(略称PM学会)は、プロジェクトの進行方法や管理手法を研究し、それを現場で活かすための知識を広める学術団体です。この学会にはプロジェクト運営の専門家だけでなく、大学の先生や研究員、現場のリーダーといったさまざまな人たちが集まり、お互いの知見を交流しています。

PM学会は、プロジェクトを上手に進めるための考え方や方法(理論)と、その実際の使い方(実践)の両面から分野全体を発展させることを目指しています。たとえば、新しい建物を完成させる工事の管理、ITシステムの導入計画、イベントの運営など、目的を達成するための具体的な「進め方」を学ぶ場となっています。

また、PM学会は国内だけでなく、世界中のプロジェクトマネジメント組織(IPMA)と連携し、国際的な視点も取り入れています。これにより、日本だけでなく、海外での最新の知見や成功例もキャッチアップし、学会内で共有しています。

学会の主なビジョンは次の通りです。

- プロジェクトマネジメントをしっかりした学問や技術として整え、社会全体の役に立てること

- 研究者・実務者を問わず多くの人が意見やアイデアを出し合う場をつくること

- 学術的な成果だけでなく、日常の現場業務がもっと良くなることをめざすこと

- プロジェクトマネジメント(プロジェクトの進め方)をいろんな業界で広める活動をすること

次の章では、プロジェクトマネジメント学会が実際にどのような活動を行っているのかを紹介します。

主な活動内容

プロジェクトマネジメント学会は、理論と実践の両面から幅広い活動を行っています。この章では、その主な内容について詳しく紹介します。

定期研究会・学術大会の開催

学会は、春と秋に研究発表大会を開催しています。さらに、国際会議「ProMAC」も重要なイベントの一つです。例えば、企業や大学の関係者が集まり、最新の研究成果やプロジェクトの成功事例について発表・意見交換を行います。これにより、新たな知見やネットワークを得ることができます。

学会誌・論文の発行

プロジェクトマネジメント学会では、学会誌や論文集を定期的に発行しています。そこでは学問的な研究成果だけでなく、実際のプロジェクト事例や業界での工夫も紹介されています。たとえば、建設プロジェクトの進め方やIT導入の課題といった、実務に直結する内容も多く読まれています。

セミナー・ワークショップの開催

学会は最新の技術動向や、新しいビジネスの創出に役立つセミナーやワークショップも数多く開催しています。DX(デジタルトランスフォーメーション)時代に合わせたテーマを取り上げ、研究者や実務家が一緒にスキルを高め合う場となっています。初心者向けの体験講座から、現場担当者向けの実践的な内容まで幅広く用意されているのが特長です。

資格認証・技能検定の推進

プロジェクトマネジメントの能力を客観的に評価するため、学会は「プロジェクトマネジメント技能検定(PMS)」などの資格認証を行っています。このような資格制度は、プロジェクト管理の力を証明するだけでなく、就職やキャリアアップの際にも役立ちます。

次の章では、プロジェクトマネジメント学会が業界や社会に与える重要性についてご紹介します。

業界・社会における重要性

近年、デジタル技術の発展や働き方の変化により、企業や組織が取り組むプロジェクトはますます複雑化しています。例えば、新しいシステムの導入や大型施設の建設、商品開発など、さまざまな分野で専門的な知識と経験が求められるようになっています。

プロジェクトマネジメント学会は、このような時代の流れに合わせて、企業や団体が直面する課題を解決するために必要な理論や実践方法を広めてきました。学会が発信する研究成果やノウハウは、成功するプロジェクトの裏付けとなり、多くのビジネス現場で活用されています。

また、学会は企業のプロジェクトマネージャーを育てる取り組みにも積極的です。例えば、現場で活躍する人材の研修や情報交換の場を設けたり、優れた実績を挙げたプロジェクトを表彰したりしています。これにより、現場で働く方々のモチベーション向上やスキルアップにつながり、産業界全体の発展に寄与しています。

加えて、プロジェクトマネジメント学会の活動は企業や産業界だけでなく、社会全体や学問分野にも波及しています。たとえば教育機関や自治体がプロジェクトを推進する際にも、学会の知見が役立つ場面が増えています。国際的にもアジア地域を中心にプロジェクトマネジメントの技術や手法を広げることで、各国の発展や能力向上に貢献しています。

次の章では、学会の会員・組織構成についてご紹介します。

学会の会員・組織構成

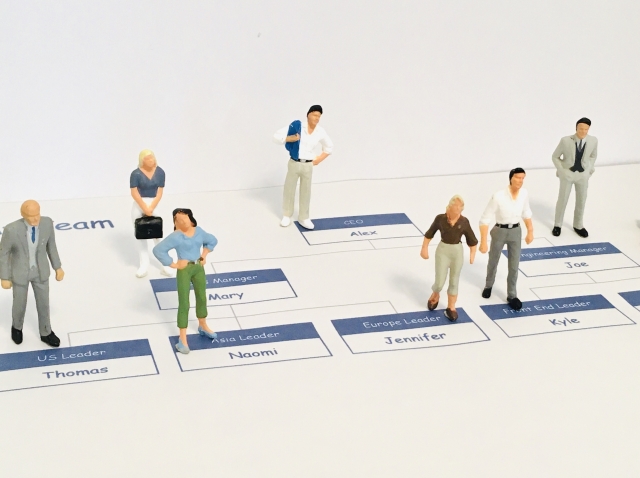

プロジェクトマネジメント学会では、さまざまな立場の人が会員として活動しています。主に研究者や企業の現場で実際にプロジェクトに携わる実務者、大学や研究機関に所属する関係者が集まっています。このように多様な人々が一緒になって、知識や経験を分かち合える場をつくっていることが、学会の特徴のひとつです。

学会の運営は、オープンで中立的、そして協力的な姿勢を大切にしています。どの会員も自由にアイデアを出し合い、産業界や学術界など、異なる分野同士が連携していることが大きな強みです。たとえば、企業でプロジェクトを管理する方が研究者の知見を参考にしたり、逆に研究者が現場の課題を知ることで新しい研究テーマが生まれることもあります。

また、学会内にはさまざまな分科会や委員会が存在し、会員の専門や興味に応じてグループをつくることができます。これにより、より深い議論や共同研究が進めやすくなっています。

次の章では、関連資格とキャリアパスについてご紹介します。

関連資格とキャリアパス

プロジェクトマネジメント学会は、さまざまな関連資格と連携し、会員のキャリアアップを積極的に支援しています。ここでは、主な資格と、それらを活用したキャリアパスについてご紹介します。

プロジェクトマネジメント技能検定(PMS)

PMSは、プロジェクト管理スキルを測る国内の資格制度です。試験には、基本、応用、上級の3つのレベルがあります。たとえば、職場のプロジェクトを進行管理したり、チームリーダーを経験した方は、基本レベルからの受験が適しています。応用・上級レベルに進むことで、より高度なマネジメント力が身につくため、管理職や大規模プロジェクトの指導者を目指す方には大きな強みとなります。

国際資格:IPMA Level-D

IPMA Level-Dは、世界中で認められているプロジェクトマネジメントの国際資格です。この資格は、基礎知識とスキルの証明となります。初めて国際的なプロジェクトに関わる方や、転職市場で有利な資格を求める方におすすめです。IPMAのネットワークが活用できるため、海外での活動やグローバル企業への就職にも役立ちます。

参考資格:PMP

他にも、PMP(Project Management Professional)という国際資格があります。こちらも業界で広く認知されており、プロジェクト管理の実務経験と知識を問われる試験です。日本国内だけでなく海外でも評価されるため、より幅広いキャリア形成が可能になります。

資格取得によるキャリアパスの広がり

これらの資格を取得することで、企業内での昇進や年収アップが期待できます。たとえば、資格を取得してプロジェクトリーダーやマネージャーになった方が多くいます。また、専門性を高めて独立したコンサルタントとして働く道も開かれています。

次の章に記載するタイトル:代表的なイベント・表彰制度

代表的なイベント・表彰制度

プロジェクトマネジメント学会は、研究者や実務者が知見を深め合う場を多く設けています。特に「春季研究発表大会」と「秋季研究発表大会」は毎年開催されており、学会員が自身の研究や実践事例を発表しています。こうした大会では、新しい手法の提案や、実際に現場で得られた経験の共有など、幅広い内容が取り上げられます。会場は活発な議論や意見交換の場となり、参加者は他の視点に触れることで多くの刺激を受けています。

また、「ProMAC国際会議」は、国内だけでなく海外の研究者や専門家も参加する大規模なイベントです。英語での発表やディスカッションが行われるため、国際的な視野を広げることができる絶好の機会となっています。

さらに、プロジェクトマネジメント学会には、優れたプロジェクトマネジメント活動を表彰する仕組みがあります。「PM実施賞審査委員会特別賞」は、特に模範となる取り組みや成果を上げた個人・団体に贈られます。例えば、複雑なプロジェクトを成功させたチームや、新たな方法で課題を解決した実践例などが対象です。表彰を受けることで、受賞者の取組は広く知られることとなり、業界全体のレベルアップにもつながっています。

次の章では、この記事のまとめについてご紹介します。

まとめ

プロジェクトマネジメント学会は、日本におけるプロジェクトマネジメント分野の発展を牽引しています。学会では、理論と実践の両面から知識を深め、様々な業界や教育現場で活躍する人材の育成に力を注いでいます。また、国際交流を通じて世界的な動向や最新知見を学び、資格認証制度によって専門性の証明も行っています。

これまで見てきた通り、学会は研究や教育のみならず、実際のビジネスや社会課題の解決に大きく貢献しています。会員同士のネットワークづくりや、イベント・表彰制度を通じて新たな価値が生まれる場ともなっています。もしプロジェクトマネジメント分野に興味がある方や、今後のキャリアアップを考えている方には、学会の活動に触れることで多くの可能性が広がるでしょう。

このブログが、プロジェクトマネジメント学会について知るきっかけとなれば幸いです。