この記事でわかること

- プロジェクトマネジメントにおける「成果物」とは何かを理解できる

- 成果物と納品物の違いを具体例で分かりやすく把握できる

- 成果物の主な種類(文書・ソフトウェア・設備・サービス)と実例を学べる

- 成果物管理のポイントとプロジェクト成功への影響を理解できる

- 成果物管理における課題と最新の改善動向(AI・自動化ツール活用など)を知る

目次

プロジェクトマネジメントにおける成果物とは

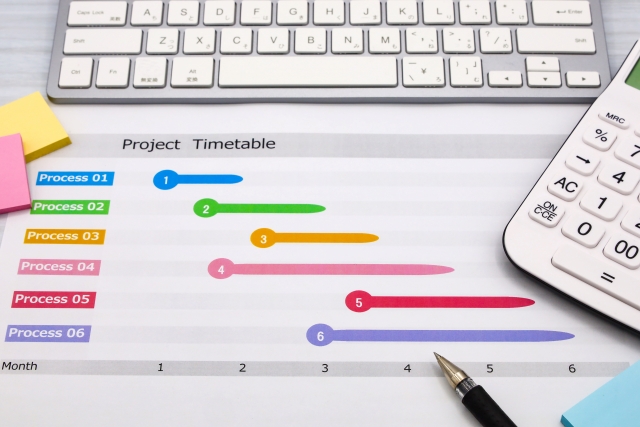

プロジェクトマネジメントでは、"成果物"という言葉をよく耳にします。成果物とは、プロジェクトの活動を通じて生み出される具体的な結果やアウトプットのことです。たとえば、新しいソフトウェアを作るプロジェクトなら、完成したシステム自体が成果物です。また、そのプロジェクトの過程で作成される設計書や仕様書、操作マニュアル、テストの記録も成果物に含まれます。これらは手に取って見ることができるものだけでなく、サービスや得られた知見のように形のないものも含まれます。

成果物はプロジェクトがどれだけ進んでいるか、どれだけ質が高いかを測るための指標にもなります。たとえば、途中の設計書がしっかりしているかどうかで、プロジェクト全体の流れや今後の作業にも大きく影響します。そして、実際にどのような作業を行ったのかという証拠にもなるため、後から振り返ったり、他のチームや監査のときにも重要な役割を果たします。

このように、成果物はプロジェクトマネジメントにおいて欠かせない存在です。実際の現場では、何を成果物とするかを明確にし、それぞれの質や内容をしっかり管理することが、プロジェクト成功のカギとなります。

次の章では、成果物と納品物の違いについて分かりやすく解説します。

成果物と納品物の違い

プロジェクトに関わる用語として、「成果物」と「納品物」という言葉がありますが、この2つは同じ意味ではありません。それぞれの違いを理解することで、プロジェクトの進め方や成果の管理がより分かりやすくなります。ここでは、具体的な例を交えながらその違いについて説明します。

成果物とは

成果物とは、プロジェクトを進めていく過程で生み出されるすべてのアウトプットを指します。例えば、システム開発なら設計書やテスト計画書などが成果物です。また、建設プロジェクトであれば、設計図や工事工程表、途中で作成される各種報告書も成果物に含まれます。

納品物とは

一方で納品物は、その中でも特にクライアントや外部のお客様へ正式に引き渡すアウトプットを指します。納品物には、最終的に合意された品質や仕様が求められ、納品書や受領書とともに納めるのが一般的です。たとえば、完成したシステムのプログラム一式や、建物そのものが納品物となります。

成果物と納品物の関係

すべての成果物が納品物になるわけではありません。多くの場合、プロジェクトの計画段階や進行中に作成する資料や設計書、議事録などはプロジェクトチーム内でのみ利用されます。これらは中間成果物と呼ばれ、最終的な納品物の品質向上や達成に役立ちますが、直接お客様に手渡すものではありません。

このように、成果物はプロジェクトで生み出されるすべてのアウトプット、納品物は外部に引き渡す一部のアウトプットと覚えておくと良いでしょう。

次の章では、成果物の種類と具体例についてご紹介します。

成果物の種類と具体例

前章では、成果物と納品物の違いについて説明しました。これにより、成果物はプロジェクトの進行において重要な役割を持ち、納品物とは区別されることがお分かりいただけたと思います。今回は、成果物の種類と具体的な例についてご紹介します。

文書成果物

文書成果物とは、プロジェクトの記録や設計、説明のために作成される資料を指します。例えば「設計書」や「仕様書」があります。設計書は製品やシステムの構造や動作を詳しく表し、関係者に理解してもらうために使います。マニュアルは、利用者や担当者が操作や作業を迷わずできるように手順を書いたものです。また「進捗報告書」は、プロジェクトの現在の進行状況を分かりやすくまとめます。

ソフトウェア成果物

ソフトウェア関連のプロジェクトでは、「アプリケーション本体」「プログラムコード」「テスト結果」などが成果物となります。例えば、スマートフォン用のアプリ開発であれば、完成したアプリそのものや、開発中のコード、動作確認を行ったテスト結果が該当します。

設備・ハードウェア成果物

機械や設備の導入を目的とする場合、「完成した装置」や「システムインフラ」といった形で、直接利用できるものが成果物となります。例えば、オフィス内ネットワークの新設プロジェクトであれば、設置されたサーバーやネットワーク機器が成果物です。

サービス成果物

業務改善やサービス企画のプロジェクトでは「業務プロセス改善案」や「新規サービス提案書」など、アイデアや改善策自体が成果物です。実際の資料や提案書として形にします。

内部成果物と外部成果物

これらの成果物は大きく分けて社内で使う「内部成果物」と取引先や顧客に渡す「外部成果物」に分類できます。例えば設計書は内部向けに使われることが多いですが、納品するアプリは外部成果物となります。管理方法や確認手順も、それぞれ異なる点が特徴です。

次の章では、成果物の管理ポイントとプロジェクト成功への影響について解説します。

成果物の管理ポイントとプロジェクト成功への影響

成果物管理の重要性

プロジェクトをスムーズに進めるには、まず「どんな成果物を作るのか(成果物スコープ)」を明確にし、関係者全員と合意することが重要です。例えば、ホームページを作る場合、「トップページのデザイン」「お知らせ機能」「お問い合わせフォーム」といった成果物をきちんと決めておきます。このステップを飛ばしてしまうと、あとで「こんなものは頼んでいない」「これでは足りない」といったトラブルにつながることがあります。

成果物の定義と管理

各成果物の内容を明確にし、その説明・目的・完成基準を具体的に記載することがポイントです。例えば「お知らせ機能」を作る場合、「ホームページ管理者が簡単に新しい情報を追加できる機能」と説明し、「管理画面から5分以内で更新できる」ことを基準にします。こうすることで、作業する人もチェックする人も迷わず進めることができます。

さらに、成果物をリストにして専用の管理表や進捗管理ツールで管理すると、作業漏れや認識違いを防ぐことができます。その結果、チームのリソース配分や進み具合の把握、費用の見積もりもしやすくなります。

プロジェクト成功への影響

明確に定義・管理された成果物は、納品時のトラブル減少につながります。たとえば「チェックリストで全項目を確認」などの仕組みを使うと、品質も揃えやすくなります。最近ではAIを活用した自動チェックや、成果物の抜けや誤りを検知するツールも登場し、品質と作業効率の両立を助けています。

次の章に記載するタイトル:「成果物管理における課題と最新動向」

成果物管理における課題と最新動向

成果物管理では、品質や効率の面でさまざまな課題があります。前章では、成果物の種類や具体的な管理方法について説明しました。この章では、現場で直面する問題点や、それに対する解決策について取り上げます。

よくある課題

まず、成果物ごとに品質のばらつきが生じやすいことが挙げられます。たとえば、同じ設計図や報告書であっても、担当者によって内容や形式に違いが出てしまうことがあります。その結果、後の工程で手戻りが発生したり、納品時にトラブルとなることがあります。

また、成果物のチェック作業に多くの時間と労力がかかる点も課題です。複数人で確認し合っても見落としが発生しやすく、管理者の負担が増大しがちです。

さらに、プロジェクトが長期間に渡る場合、新旧の成果物フォーマットが混在してしまうこともあります。昔のテンプレートが使われ続けてしまい、最新の仕様と合わなくなるリスクが生じます。

改善への新しい動き

近年はAI(人工知能)や自動化ツールの導入が進んでいます。たとえば、AIによる文章チェックサービスを利用すると、誤字脱字だけでなく、専門用語の使い方や表記の統一も自動的に確認できるため、担当者ごとの差異を小さくできます。

また、進捗や成果物の状況を一覧表示できるシステムも増えています。こうしたツールは作業の「見える化」に効果的で、誰がどの段階まで進めているかをチーム全体で把握しやすくなります。

成果物のフォーマットについても、最新のテンプレートを常にチームで共有する管理ツールが登場しています。このツールを取り入れれば、古い形式の流用を防ぐことができ、全体の品質を保ちやすくなります。

次の章では、まとめと実務へのアドバイスについて説明します。

まとめと実務へのアドバイス

成果物管理の要点の再確認

これまで見てきたように、成果物は単なる完成品だけでなく、計画や設計資料、レビュー記録などプロジェクト推進に必要なあらゆるアウトプットを指します。成果物と納品物の違いを知ることで、本当に管理すべきものが見えてきます。また、種類や具体例を知ると、自分のプロジェクトでは何をどう準備すべきかイメージしやすくなります。

現場で実践したいポイント

計画段階での明確化

プロジェクト開始時に、どのような成果物を作成するのか具体的に書き出しましょう。可能であればサンプルを示し、関係者全員が同じ認識を持てるようにすることが重要です。進行中の状況確認

定期的に成果物が計画通りに出来ているか確認し、遅れや質の問題を早めに発見します。トラブルが起きた時は、迅速に共有し対策を考えましょう。管理方法の工夫

紙ベースだけでなく、共有フォルダーやシステムの活用もおすすめです。管理しやすい仕組みを作ることで、探す・確認する時間を減らせます。

成果物管理でよくある質問とアドバイス

- 「成果物が多すぎる…」 → 優先度をつけ、本当に必要なものだけを見極めて管理しましょう。

- 「どこまで作り込むべき?」 → 利用する人や目的を意識し、必要十分な中身やレベルを調整してください。

- 「誰が管理すべき?」 → プロジェクトの規模によりますが、責任者を明確にしつつ、チームで協力して管理しましょう。

まとめ

成果物管理はプロジェクトを「見える化」し、問題の早期発見や品質確保につながります。難しいと思うかもしれませんが、一つ一つ丁寧に進める姿勢が成功への近道です。日々の業務の中でも、今回ご紹介したポイントを活かしていただけたら幸いです。