目次

はじめに

プロジェクトと聞くと、何を思い浮かべますか? 新製品の開発やイベントの開催、システム構築など「目標があり、期限もある一連の活動」です。これらを効率よく進めるには、適切な管理手法が欠かせません。

しかし、プロジェクトごとに直面する課題や進め方は大きく異なります。すべて同じ方法で進めてしまうと、狙い通りの成果を出せなかったり、余計な混乱が生じたりすることもあります。そこで実務では、一つの手法をそのまま使うのではなく、案件の特色やチームの状況に応じて、複数の手法を組み合わせて運用するのが一般的です。

このシリーズでは、代表的なプロジェクト管理手法について「基本の考え方」「使われる場面」「活かし方のコツ」を分かりやすく整理します。難しい専門用語はできるだけ避け、例や図解を交えて、はじめての方でも理解しやすい内容を目指します。プロジェクト管理にこれから挑戦する方や、現場でいつも迷いがちな方の参考になれば幸いです。

この記事でわかること(主要5点)

- PMBOKをはじめとする主要な管理手法の基本

世界標準のPMBOKや、日本発のP2Mなど、プロジェクトマネジメントの枠組みが理解できる。 - WBSやガントチャートなど“見える化”の技術

作業分解やスケジュール管理を通じて、全体像や進捗を一目で把握する方法がわかる。 - アジャイル・スクラム・カンバンの柔軟な進め方

変化の多い現場で力を発揮する反復型・フロー型の手法の特徴と実践ポイントを学べる。 - CCPM・PERT・PPMなど複雑な案件への対応法

納期厳守や不確実性への備え、複数案件の全体最適など、より高度な管理手法の使い方を知る。 - 現場への導入ステップと落とし穴の回避策

実際に導入する際の具体的な手順、よくある失敗例とその防ぎ方、ツール連携のヒントが得られる。

次の章に記載するタイトル:PMBOK: 世界標準の体系書

PMBOK: 世界標準の体系書

PMBOKとは何か?

PMBOK(ピンボック)は「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」という書籍で、世界中の多くのプロジェクトで広く使われています。アメリカのプロジェクトマネジメント協会(PMI)が発行し、業種や規模を問わず、様々な現場で役立つ共通のルール・手引きとして活用されています。

なぜPMBOKが選ばれるのか

PMBOKは「これを守れば失敗しない」という万能マニュアルではありませんが、プロジェクトを計画し、進め、成果につなげるための基本的な考え方が詰まっています。特に複数の部署や専門家が関わる大きなプロジェクトでは、情報共有や役割分担がスムーズになり、組織としての一体感や信頼性を高めやすくなります。

第6版と第7版の違い

PMBOKは時代に合わせて改訂されています。第6版までは「5つのプロセス(立ち上げ・計画・実行・監視・終結)」と「10の知識エリア」に分類されており、どこで何をすればよいか抜け漏れがないよう設計されていました。たとえば、スケジュール管理やリスク管理、品質管理などがそれぞれの知識エリアとして扱われます。

第7版では枠組みに変更があり、原則や価値観を重視する内容へ進化しています。時代や現場の状況に応じて柔軟に運用できることがポイントです。

どんなときに使うとよい?

組織全体で標準的なプロジェクトマネジメントのやり方をそろえたい場合、PMBOKはとても役立ちます。共通の言葉や工程に沿ってプロジェクトを進めることで、新しいメンバーも早く現場になじみやすくなりますし、プロジェクトごとにバラバラな進め方になるリスクも抑えられます。

実際の現場での活用例

たとえば新しいサービスを立ち上げるプロジェクトの場合、最初にPMBOKのフレームに当てはめて計画書を作成します。その後も各工程で進捗や課題をチェックしながら仕事を進め、最後に成果や学びまでしっかり振り返る、といった形が一般的です。

次の章に記載するタイトル:WBS: 作業分解で見える化

WBS: 作業分解で見える化

WBSとは何か?

WBS(Work Breakdown Structure)は、プロジェクトの作業全体を細かな単位へ分解する方法です。要するに、大きな仕事を“見える化”し、小さなパーツごとに分けて整理します。例えば、家を建てるなら「設計」「基礎工事」「内装」など大きな塊に分け、その中でさらに「図面作成」「配線工事」など具体的な作業を一覧にします。

どうやって作る?

まず、プロジェクトのゴールを明らかにします。その上で、大まかな工程ごとに必要な作業を書き出します。次に、それらをさらに細分化し、実際に手を動かすレベル(作業単位)まで落とし込みます。このプロセスを繰り返していくことで、誰がどこを担当するか、どこがボトルネックになるかが見えてきます。

WBSで何が分かるのか?

WBSを作ると、プロジェクトの全体像だけでなく、担当者や期限を明確に割り当てることが簡単になります。また、抜け漏れや重複する作業を避けやすくなるため、より正確な見積りやスケジュール作成が可能になります。リスクが高い部分や、他の作業に依存しているところも把握しやすくなります。

どんな時に役立つ?

特に複雑なプロジェクトや、大人数で取り組む場合には効果を発揮します。小さなタスクに分けることで進捗が分かりやすくなり、管理も楽になります。たとえばソフトウェア開発では「設計」「開発」「テスト」などフェーズごとに分け、その中で機能別、担当者別といった具合に整理できます。

他の手法との関係

WBSは計画の最初の段階で作成し、この後にガントチャートなどのスケジュール管理ツールへ発展させます。さらに、重要な作業経路(クリティカルパス)や余裕期間(バッファ)の設計など、他の管理手法への橋渡し役となります。

次の章で取り上げるのは、WBSの情報を元にした時間管理が得意な「ガントチャート: 時間軸の統合管理」です。

ガントチャート: 時間軸の統合管理

ガントチャートとは

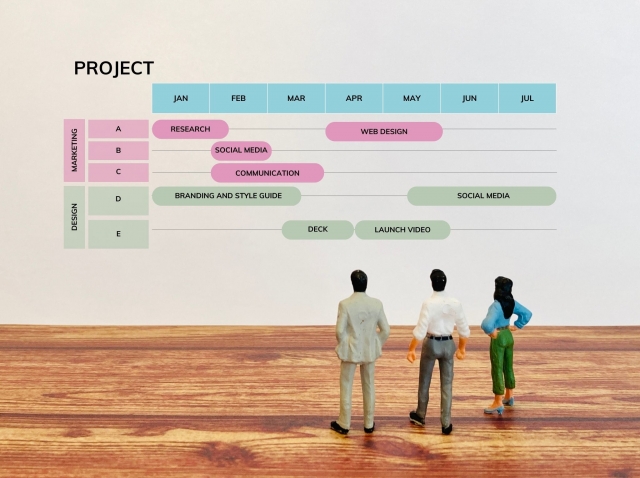

ガントチャートは、プロジェクトの各タスクを横棒グラフで表し、時間の流れに沿ってスケジュールを「見える化」するツールです。縦軸にタスク名、横軸に日付や期間をとり、それぞれの作業がいつ始まり、いつ終わるのかを一目で把握できます。たとえば家の建築なら、「基礎工事」→「壁組み立て」→「内装」と、順に工程を横に並べてどこまで進んでいるかを示します。

どんなメリットがあるのか

ガントチャートを使う最大のメリットは、計画全体や作業の遅れ具合がすぐに分かることです。各タスクの依存関係も横の並びで示せるため、「この作業が遅れると全体にどう影響するのか」をすぐチェックできます。また、会議やチーム内でプロジェクトの全体像を共有する際にも役立ちます。誰が、いつまでに、どの仕事を担当するのかが明確になることで、協力や調整がスムーズに進みやすくなります。

ガントチャートの運用ルール

ガントチャートを有効に使うには、進捗状況を定期的に更新すること、そして「マイルストーン」と呼ばれる重要な節目をあらかじめ設定しておくことが大切です。たとえば、「6月末に設計完了」「8月初旬に試作品完成」など、具体的なゴールを決めておくと、遅れや問題にすぐ気付き、早めに対策できるようになります。進捗更新のタイミングや担当者、ルールもはっきり決めておくと運用が安定します。

どんなプロジェクトに向いているか

ガントチャートは、作業内容と納期がはっきりしている案件、たとえばシステム開発やイベント運営、住宅リフォームなどで特に活躍します。一方、急な仕様変更が多いプロジェクトや、作業が流動的な場合は、別の手法が合うこともあります。

次の章では、依存関係と不確実性を扱う手法「PERT」について解説します。

PERT: 依存関係と不確実性の扱い

PERTとは何か?

PERT(パート、Program Evaluation and Review Technique)は、プロジェクトで実施すべき作業とそれぞれの依存関係を、図で見える化する方法です。この手法では、個々の作業がどの順番で、どこと関係し合うかを「ネットワーク図」というつながった図で表します。これにより、作業が複雑に絡み合うプロジェクトでも、どこから始めてどこまで行えばゴールにたどり着くのか、全体像をひと目で把握できます。

どんな場面で役立つのか

PERTは、作業の進行順がはっきり決まっていなかったり、やり直しや調整が発生しやすい研究開発(R&D)などにとても役立ちます。たとえば、新製品を作る場合、アイデア検討から試作、テストや改良など、どの工程も他の作業との関係が複雑です。PERTを使うことで「どのタスクが終わらないと次に進めないか」「どこが遅れるとプロジェクト全体に影響するか」を整理できます。

不確実性への備え

PERTの大きな特徴のひとつが「三点見積もり」です。これは、楽観的な場合の所要時間(最短)、通常の場合(最頻)、悲観的な場合(最長)の3つを見積もる方法です。たとえば「うまくいけば2日、普通で4日、遅れると7日」といった形です。これらを使うことで「実際にはどれくらいかかりそうか」という平均を出し、不確実な状況でも現実的な計画を立てられます。

導入例

たとえば、新しいアプリを開発する場合を考えます。画面設計、サーバー準備、プログラム作成、テスト、リリースなど、多数の作業があり、それぞれ依存関係があります。PERT図を使えば「画面設計が終わらないとプログラムに進めない」「テストが済まないとリリースできない」といった流れが明確になります。また、関係者が多い場合でも、お互いの作業の順番や影響範囲を可視化できるため、調整や相談がしやすくなります。

まとめ

PERTは、プロジェクトの全体像を整理し、予想外の遅れにも備えられる便利な手法です。タスクが複雑につながる計画や、不確実性が高いケースで特に強みを発揮します。

次の章では、"CCPM: クリティカルチェーンで納期死守"についてご紹介します。

CCPM: クリティカルチェーンで納期を守る!

クリティカルチェーンって何?

クリティカルチェーンは、プロジェクトの作業計画を“どの作業が一番長く、納期に一番影響するか”だけでなく、関与する人や設備の重なり(リソース制約)まで考えて組み立てる手法です。よく使われる“クリティカルパス”は順序関係だけを見ますが、クリティカルチェーンでは、実際に作業を行う人や機械が同時進行の他の作業と重ならないように計画します。

バッファを活用して納期を守る

CCPMの大きな特徴は“バッファ”と呼ばれる余裕時間の設計です。プロジェクトには予測できないトラブルや遅延がつきものですが、クリティカルチェーンではプロジェクトの日程の最後に“プロジェクトバッファ”を、途中の各分岐点には“フィーダーバッファ”を設け、納期遅れを吸収します。また、リソースの空き時間も考え、“リソースバッファ”として管理します。

マルチタスクの弊害を防ぐ

複数の仕事を同時進行していると、ひとつのタスクに集中できず、結果的に全体が遅れがちです。CCPMでは、作業者ができるだけ一つの作業に集中できるようにタスクの順序やタイミングを調整します。これによりムダな待ち時間や急な手戻りを減らし、遅延リスクを減少させます。

バッファ消費をモニタリング

プロジェクト期間中は、バッファの消費状況を常にモニタリングします。バッファの減りが速いときは早めに問題を察知し、対応策を打つことができます。これにより、ギリギリの調整や無理な残業を減らしつつ、納期を守れる確率が高まります。

どんなとき使うといい?

社内リソースを複数案件で取り合う状況や、短納期・高品質が絶対条件のプロジェクトに向いている手法です。複雑な製品開発や建設など、多くの人・設備が関わる現場で重宝されています。

次の章に記載するタイトル:PPM: ポートフォリオで全体最適

PPM: ポートフォリオで全体最適

PPMとは何か?

プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)は、たくさんのプロジェクトを同時に進めている組織で活躍する管理手法です。個々のプロジェクトを単独で見るのではなく、組織全体で「どの案件にどれくらい力を入れるべきか」「そのために予算や人材をどう配分するか」といったバランスを考えます。たとえば、会社に10個のプロジェクトがあったとして、どれが会社に一番利益を生むか、どれが最もリスクが大きいかを並列で比べられます。

優先順位と投資配分の最適化

PPMではプロジェクトそれぞれの進捗や価値、リスクをダッシュボードで“見える化”します。これにより、どのプロジェクトを優先して進めるべきか、急ぎの案件に多くのリソースを振り向けるべきかなど、客観的に判断できます。例えば、「今年は新製品開発に集中し、既存商品の改良は最小限に抑えよう」といった意思決定が可能です。

資源再配分と迅速な意思決定

予想外のトラブルや、市場の変化があった場合でも、可視化された情報をもとに柔軟に資源配分を変えやすくなります。たとえば、あるプロジェクトが想定より早く終わった場合、そのチームを次に重要なプロジェクトへ素早く移すといった対応ができます。

PPMが活きる場面

案件がたくさん動いていて、予算や人材が限られている場合、PPMは特に効果を発揮します。「全て大事」とならないように、定期的に(多くは四半期ごとに)見直しをかけ、全体の最適化を図るのです。PPMを導入すると、組織戦略に合致したプロジェクト運営がやりやすくなり、無駄なコストも減らせます。

次は、「P2M: プロジェクトとプログラムの統合」についてご説明します。

P2M: プロジェクトとプログラムの統合

P2Mとは何か?

P2Mは「プロジェクト・マネジメント・プログラム・モデル」の略で、日本で開発されたプロジェクト管理の体系です。この手法の特徴は、複数のプロジェクトをまとめて運用し、戦略に沿った成果を出すことに重点を置いている点です。ひとつのプロジェクトだけでなく、関連するプロジェクト群を組み合わせて組織の目的を達成します。

プロジェクトとプログラムの違いを知ろう

プロジェクトは、一度限りの目標や成果物(例えば「新製品の開発」)に向かって進行します。一方プログラムは、それら複数のプロジェクトを束ねて全体の方向性を整え、最大の効果を引き出すための枠組みです。たとえば新製品の開発に加え、営業手法や流通、新しいサポート体制など、全体として組織変革や新事業展開を目指すときには、プログラム的な管理が力を発揮します。

戦略との連動と資源配置

P2Mは、組織全体の戦略や長期目標から成果(ベネフィット)を逆算します。まず「どのような成果を求めるのか」を明確にし、その効果を測るための指標(KPI)を決めます。そのうえで、各プロジェクトを適切に選別し、人員や予算などのリソースをバランス良く配分して、組織の力を最大限に発揮します。

組織を横断したベネフィット実現

P2Mの強みは、部門ごとにバラバラに動いてしまいがちなプロジェクトを、組織横断的にまとめる力です。例えば大きなITの導入や新規事業分野の開拓など、全社をあげて取り組む変革の場面で重宝します。また、プロジェクトごとの短期的な成功だけでなく、長期的なメリット(ベネフィット)に目を向けて指標を設計するため、組織の持続的成長を支えます。

具体例でイメージしよう

自動車メーカーが今後10年の成長を目指して「新エネルギー車分野への展開」という戦略目標を掲げたとします。この場合、開発プロジェクト、販売店の設立、人材育成プログラム、海外進出施策など、様々なプロジェクトが同時進行します。P2Mはそれら全体をプログラムとして管理し、「どのプロジェクトが一番効果的か」「どこに人やお金を集中的に投入するか」といった視点で運用します。

次の章では、変化に適応する反復型の「アジャイルとスクラム」について解説します。

アジャイルとスクラム: 変化に適応する反復型

アジャイルとは

アジャイルは、「柔軟に素早く対応する」という意味を持つ開発スタイルです。従来のやり方では、最初にすべての要件を決めてから長期にわたりつくり上げていましたが、アジャイルでは短い期間(イテレーション)ごとに計画・開発・振り返りを繰り返します。そのたびにお客様や利用者の声を反映させて進めるため、途中で仕様や要望が変わっても素早く対応できます。

代表格「スクラム」フレームワーク

アジャイルの中でも特に有名な手法が「スクラム」です。スクラムは反復(スプリント)という小さい単位で作業を進める方法です。その1サイクルは1週間から1か月が一般的です。

- プロダクトオーナー(PO):作るものの優先順位を決めたり、要望を整理します。

- スクラムマスター(SM):チームがうまく進められるようサポートします。

- 開発メンバー(Dev):実際に作る人たちです。

スクラムでは「イベント」と呼ばれる定例会議も特徴です。スプリントごとに計画会議、毎日の短い進捗確認(デイリースクラム)、終了時のレビューや改善の話し合い(レトロスペクティブ)を行います。

バックログ運用

作るものやアイディアは「バックログ」と呼ばれるリストで管理します。このリストの優先度が高いものから順に、スプリントで扱う項目を決めます。進めながら学んだことやフィードバックを反映させるため、リストは柔軟に見直します。

向いている分野とメリット

アジャイルとスクラムは、ソフトウェア開発など「やってみないと分からない部分が多い」「途中で仕様が変わることがある」場面に強みを発揮します。こまめな振り返りを重ねて価値ある成果を早期に届け、顧客の満足度も上がりやすいです。

次の章では、フロー改善と仕掛かり制限が強みの「カンバン」手法についてご紹介します。

カンバン: フロー改善と仕掛かり制限

カンバンの基本とは

カンバンは、作業の流れを見える化し、効率よく仕事を進めるための方法です。チームの目に見える場所に「ボード」を用意し、やるべき作業をカードや付箋で表します。それぞれの作業は「未着手」「進行中」「完了」などの列に分けて管理できます。これによって、今どの仕事が、誰によって、どこまで進んでいるか一目で分かるようになります。

仕掛かり制限(WIP:Work In Progress)

カンバンの大きな特徴の一つが、「仕掛かり制限」です。これは、同時に進めてよい作業の数に上限を設けるものです。

たとえば「進行中は3件まで」と定めると、誰かが仕事を増やしたいと考えても、枠が空くまでは次の作業を進められません。こうすることで、「あれもこれも」と手を広げてどれも終わらない、といった事態が防げます。

フローの改善とボトルネックの発見

カンバンボードに作業が溜まっている場所があれば、そこが「ボトルネック(詰まりやすい部分)」です。チームは定期的にこの状態を確認し、作業をどう分担すればよりスムーズになるか話し合います。この小さな工夫の積み重ねが、待ち時間やムダを減らし、全体の仕事を速く終えるコツです。

保守や運用・アジャイルの強い味方

カンバンは大きなプロジェクトだけでなく、システムの運用や日々の保守作業、アジャイル開発の継続的なタスク管理にもぴったりです。柔軟に機能するので、日々の状況変化にも強く対応でき、チーム全体で仕事の流れをコントロールできます。

実践のポイント

- シンプルなボードから始めましょう

- 列の意味やWIP制限はチームで決めて、運用を見直しながら調整すると効果的です

- 変化があればすぐボードに反映し、ルールを形骸化させないことが大切です

次の章に記載するタイトル: ウォーターフォール: 段階的に確実に

ウォーターフォール: 段階的に確実に

ウォーターフォールモデルは、プロジェクトを「段階的」に進めるスタイルの代表例です。名前の通り、水が段差を流れ落ちるように、要件定義→設計→実装→テスト→運用の各工程を順番に完了させて次へ進みます。この手法では、前のステップが終わってからでないと、次のステップには進みません。そのため、最初の段階でしっかりと計画や要件を固めることが大切です。

ウォーターフォールの特徴の一つは「全体を見通せる」ことです。作業の進め方が明確に決まっているため、進捗管理や品質管理がしやすくなります。また、文書として設計書や仕様書をきちんと残します。これにより、後から他の人が内容を確認しやすく、トラブルがあった時にも見返すことができます。

このモデルが特に力を発揮するのは、たとえば「法的な規制が厳しいプロジェクト」や「ハードウェア開発が絡む場合」などです。これらの分野では、手順や文書がしっかりしていることが安全性や信頼性の面で重要になります。また、最初に決めた内容を途中で大きく変えにくい、つまり「変更コストが高い」ような案件にも向いています。

一方、ウォーターフォールで成功するためには、早い段階で要件をしっかりと決めておくことが重要です。途中で大きな変更が発生すると、その調整に多くのコストや時間がかかるためです。また、各工程ごとに「品質ゲート」と呼ばれるチェックポイントを設けると、問題を早期発見・修正しやすくなります。

次の章では、代表的なプロジェクト管理手法を比較できる早見表について紹介します。

比較早見表

プロジェクトマネジメントの代表的な手法やフレームワークについて、ここまでご紹介してきました。ここでは、それぞれの特徴や適した場面を一目で比較できる"早見表"をご用意しました。計画や現場で迷われた際には、この表を参考に自分の状況に合った手法を選択してください。

| 手法・フレームワーク名 | 主な特徴 | 向いている場面 |

|---|---|---|

| PMBOK | 標準ガイドライン、共通用語 | あらゆるプロジェクトの全体管理 |

| WBS | 作業分解で見える化 | 計画初期、タスク漏れを防ぎたい時 |

| ガントチャート | 期間と進捗が一目でわかる | 進行スケジュール管理、納期重視 |

| PERT | 依存関係・不確実性に強い | 複雑な研究開発、先が読めない工程 |

| CCPM | リソース最適。納期厳守 | 複数案件・資源制約が重なる時 |

| PPM | 全体最適とバランス | 企業全体や部署内で多数プロジェクトを運営 |

| P2M | 事業戦略連動。事業群を一元管理 | 変革プロジェクトや組織改革、戦略投資 |

| アジャイル/スクラム | 柔軟・素早い変化対応 | 要件や環境の変化が激しい開発(IT、サービスなど) |

| カンバン | フロー可視化、生産性アップ | 作業の流れ改善や効率化(製造・サービス現場など) |

| ウォーターフォール | ステップバイステップ、品質の担保 | 書類・規制重視、品質保証が必要な案件 |

この表により、各手法の使い分けがより明確になります。次章では、実際にどのように手法を選択すればよいか、その考え方をご紹介します。

次の章に記載するタイトル:手法の選び方(意思決定フレーム)

手法の選び方(意思決定フレーム)

プロジェクト管理の手法には多くの種類がありますが、現場の状況や課題によって選び方が変わります。ここでは、選定時に役立つ考え方やフレームについてご紹介します。

1. 不確実性の高さで考える

プロジェクトの見通しが立てにくい場合や、要件が頻繁に変わる場合は、アジャイルやスクラム、カンバン、PERTといった柔軟な手法が効果的です。これらは短い期間で計画を繰り返し見直し、状況変化に合わせて進めます。

2. 変動が小さく安定している場合

逆に、要件やゴールが明確で変更が少ない場合は、ウォーターフォールやガントチャート、WBSのように計画ありきで一歩ずつ着実に進める手法が向いています。手戻りを最小限にし着実な運用が期待できます。

3. 複雑さ・依存関係の多いプロジェクト

多数の作業や人が絡み合い、どれかが遅れると全体に影響するような場合、PERTで作業間の関係を見える化し、CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)でバッファ(余裕期間)を意識した計画づくりが有効です。

4. リソースに余裕がない場合

人や時間などのリソースが厳しい場合、CCPMはクリティカルチェーンを特定し最短で完了するルートに集中します。また、複数プロジェクトの資源配分を見直して全体最適を図りたいときはPPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)が役立ちます。

5. 組織や戦略の視点が求められる場合

個別のプロジェクトだけでなく、組織全体や戦略とどう整合させるかが重要なときは、PPMやP2M(プロジェクト&プログラムマネジメント)で資源配分や進め方の統制を考えましょう。

6. 計画の見える化・正確性を重視したい場合

計画や進捗を関係者に明確に示したい場合は、WBSで作業を細かく分解しガントチャートで可視化する組み合わせが効果的です。

このように、プロジェクトの特性や置かれた環境によって最適な手法は変わります。特に大規模なプロジェクトでは、これらを複数組み合わせて使うことも多く見られます。

次の章では、こうした手法を実際の現場でどう導入していくか、その具体的なステップを解説します。

導入ステップ(現場での実装)

現場導入の出発点

組織やプロジェクト現場で管理手法を導入する際は、まず「なぜ導入するのか」という目的を明確にします。多くの場合、「進捗が見えにくい」「よく遅れる」「複数案件がバラバラに進んで連携が弱い」といった課題が動機です。

1. 標準の骨格づくり

基本となるプロセスや役割分担を明文化します。PMBOK(プロジェクトマネジメントの世界標準)を参考に、どの段階で誰が何をするかをはっきりさせましょう。この土台がないと、せっかくの手法も現場で形骸化しやすくなります。

2. WBSテンプレートの整備

作業を分解し、“何を・どこまで・誰が”実施するのかが一目で分かる表(WBS=作業分解構成図)を用意します。既存プロジェクトの事例を参考に、「繰り返し活用できる」テンプレートにしておくのが効率的です。

3. 計画・見える化の徹底

作業内容をスケジュールとして落とし込むには、WBSからガントチャートへ変換しましょう。また、タスクの前後関係や依存関係が複雑な場合はPERTやCPMという手法を使い、どの作業が全体のスピードに影響しているか(クリティカルパス)を見極めます。

4. 実行と進捗統制

計画を実際の進行管理に落とし込むため、バッファを適切に設定(CCPM)します。忙しさや納期遅れがちな作業箇所には余裕を持たせ、進捗会議などで定期的に全体を確認。さらに、変更が発生した際には、ルール化した手順に沿って対応します。

5. フロー改善とボトルネック対策

作業の流れが詰まらないように、「カンバン方式」を導入します。仕掛かり作業(WIP)に上限を設定し、滞りやすい部分(ボトルネック)はチームで定期的に議論して解消策を実行します。

6. 全体最適化と優先順位づけ

単一のプロジェクトだけでなく、複数案件を同時に管理する場合はPPMやP2Mの考え方で、案件ごとの優先度やリソース配分を見える化します。状況の変化にも柔軟に対応できる仕組みが重要です。

次は、「よくある落とし穴と回避策」についてご紹介します。

よくある落とし穴と回避策

手法の単独適用による落とし穴

プロジェクト管理手法を一つだけ選んで使うと、本来得られるべき効果を十分に発揮できないことがあります。例えば、計画は立てやすいものの、現場とのズレが生じやすくなります。このため、目的や現場の状況に合わせて、WBS(作業分解)とガントチャート(スケジュール管理)、CCPM(納期重視)を組み合わせるなどの工夫が重要です。アジャイルとカンバンを併用すれば、変化への対応力も高められます。

WBSの詳細化しすぎ

WBSを過剰に細かく分割すると、逆に管理が複雑化します。作業を細かくする場合は、自分やチームがきちんと把握・管理できる範囲にとどめることが大切です。また、各作業の責任者や「完了条件」を明記することで、曖昧さを減らせます。

ガントチャートの形骸化

ガントチャートが単なる“見せかけの進捗表”になっていませんか。スケジュールが現実と合わなくなると、誰も信頼しなくなります。そこで、ガントチャートは週に一度は最新状況にあわせて更新しましょう。あらかじめ重要なマイルストーンや、計画を見直す基準も定めておくと、問題発生時にすぐ対応できます。

楽観的なリソース見積

人やお金の見積もりが楽観的すぎると、納期遅延や予算超過が起こりやすいです。これに対しては、CCPMの「バッファ」を活用し、予想外の出来事にも耐えられる余裕を持たせましょう。また、一人が同時に複数の作業を担当しすぎないようにすることもリスク回避になります。

組織戦略との断絶

個々のプロジェクトが、組織全体の戦略や目標から外れてしまうこともあります。これを防ぐには、PPM/P2Mの考えを取り入れ、四半期ごとのレビューで進捗や方針のズレを定期的にチェックするのが効果的です。

次の章では「ツール連携の実務ヒント」について解説します。

ツール連携の実務ヒント

実際の現場で使うツール連携のコツ

多くのプロジェクト管理手法は、ガントチャートやWBS、カンバンなどの仕組みとともに、実践的なツールと組み合わせることで、より簡単に運用できます。例えば、MiroはオンラインのホワイトボードとしてWBSの分解やチームでのブレインストーミングに適しています。また、Jiraはソフトウェア開発現場でよく使われ、カンバン方式やガントチャート機能をSaaSとしてすぐに導入できます。

ツール同士をうまくつなげる

JiraとMiroはAPI連携やインポート・エクスポート機能でデータを簡単にやり取りできます。たとえば、Miroで作ったタスクの分解図をJiraに転送し、タスクとして管理できます。逆に、Jiraで進捗を管理し、Miroで成果をビジュアル化することも簡単です。

プロセス設計の見える化

PMBOKで重視されるプロセス管理は、現場ではダッシュボード化やテンプレート設定が有効です。ダッシュボードを作成することで、誰もが現状を一目で把握でき、項目ごとの進捗や注意点を可視化できます。テンプレートを社内で標準化しておけば、新しいプロジェクトも迷わず始められます。

実装時のワンポイントアドバイス

ツール導入は"あれもこれも"になりがちですが、まずはチームの慣れたツール一つに機能を集約するのがコツです。複数ツールを導入する際は、連携設定やデータの整合性に気をつけましょう。少人数のチームならExcelやGoogleスプレッドシートのようなシンプルなツールでも十分です。

次の章に記載するタイトル:学習と普及のポイント

学習と普及のポイント

共通言語としてのPMBOK

PMBOKは「プロジェクトを進める上での共通言語」として広く認識されています。プロジェクトに関わるメンバーがこの基礎を理解しておくことで、コミュニケーションの齟齬(そご)が減り、意思疎通がスムーズになります。たとえば、進捗管理やリスクへの対応など、「どの場面で何をすればよいか」が分かりやすくなります。

チーム全体での合意形成が重要

代表的な手法を学ぶだけでなく、「どの手法を、どんな場合に使うか」をチームで共有し、合意することが大切です。メンバーによって得意な手法や慣れ親しんだ方法が異なる場合もあります。ですので、プロジェクト開始前にシンプルな手法比較表やフローチャートを用いて話し合いを行うと効果的です。たとえば、「今回は変化が多そうだからアジャイルを使おう」など、全員で方針を決めることで、納得感が高まり実行力も増します。

小さく始めて少しずつ広げる

いきなりすべての手法を取り入れようと考えず、まずは小規模なプロジェクトや一部の工程で試してみるのがおすすめです。実際にやってみることで、現場に本当に合うやり方や、改善点が見えてきます。その後、他のチームや部門にも知見や成功体験を共有しながら、徐々に広げていく方法が失敗を減らします。

継続的な学習と振り返り

手法やツールは一度覚えて終わりではありません。数カ月おきに振り返りの時間を設け、実際にうまくいった点、つまずいた点を確認すると良いです。たとえば、「カンバン導入でタスク管理がラクになった」や「ガントチャートの作成方法でもう少し工夫できそう」など、実体験に基づく気づきをチームで分かち合うことで成長につながります。

プロジェクトマネジメントの学習と普及には、共通認識の形成、合意形成、小さな成功体験、そして継続的な振り返りが欠かせません。これらを意識しながら取り組むことで、どんなチームでも再現性の高い成果を目指せます。