この記事でわかること

- プロジェクトマネジメントとテスト管理の関係と役割の違い

- 効果的なテスト計画の立て方と必要要素

- テストの種類・工程とそれぞれの目的

- テスト戦略・管理の進め方とPMの関わり方

- 試験対策に役立つ基礎知識と整理ポイント

目次

1. プロジェクトマネジメントとテスト管理の関係

ソフトウェア開発では、プロジェクトを成功に導くために「プロジェクトマネジメント」と「テスト管理」の両方が重要な役割を果たします。この2つは密接に連携して働くことで、プロジェクトの品質や進捗を大きく左右します。

プロジェクトマネジメントとは

プロジェクトマネジメントとは、プロジェクト全体の計画、進行状況の管理、資源の調整を行い、目標となる成果物を納期までに完成させるための活動です。例えば、家を建てるときに、どの工事をどの順序で進めるか、材料や人手をどのように手配するかを決めていく作業に似ています。

テスト管理とは

テスト管理とは、ソフトウェアが期待通りに動くかどうかを確認するための準備・実施・進捗確認を体系的に行うことです。たとえば、完成した家の電気や水道などが正常に使えるかをチェックする工程をイメージすると分かりやすいです。

両者の関係と相乗効果

プロジェクト全体の計画を立てても、品質の確認が不十分だと不具合が多くなり、後から修正するのに時間や費用がかかってしまいます。そこで、プロジェクトマネジメントとテスト管理が連携することで、早い段階から問題点を把握しやすくなり、チーム全体で迅速な対応が可能になります。具体的には、テストのスケジュールや必要な人員の確保をプロジェクト全体の中で考慮できるようになります。また、進捗会議で発見された不具合にすぐ対応策を検討できる点も大きなメリットです。

このように、両者が綿密に連携すると、生産性が上がり、最終的な成果物の品質も高まります。その結果、お客様のニーズを満たしやすくなり、プロジェクト自体の成功率もグッと向上します。

次の章では、テスト計画の策定とその要素について詳しく説明します。

2. テスト計画の策定とその要素

テスト計画の重要性

テスト計画は、ソフトウェア開発において“やみくもにテストを始める”ことを防ぐ大切なステップです。具体的な目標や担当者、使う機材や実施のタイミングなど、事前に整理することで、後から「抜け」や「漏れ」が起きにくくなります。たとえば、旅行の計画を立てるとき行き先だけでなく、必要な準備や誰が参加するのかを決めるのと同じです。

テスト目標の明確化

まず何のためにテストをするのか、目標をはっきりさせます。例えば「システムが予定通りに動くか」「サービス開始時に問題が起きないか」など、実現したいことを洗い出します。この目標が定まることで、テストの全体像が見えてきます。

テストスコープの設定

テストスコープは“どこまでチェックするか”の範囲を決めます。パソコンの画面だけなのか、裏方として動くデータの流れも確認するのか、などです。「ここは今回チェックしない」と対象外も決めておくと、やることが明確になります。

テスト環境の準備

実際のテストではどんなパソコンやサーバーを使うか、どんなデータを用意するか、といった“舞台作り”も大切です。例えば「本番と同じ環境を使うのか」「古い機種でも動くか」などを考えます。

必要なリソースと担当分担

テストには誰が関わるのか、また何人必要かを決めます。たとえば「この部分はAさん」「結果まとめはBさん」といったように役割分担すると、スムーズに進めやすくなります。

スケジュール計画

いつ、どの工程をやるのか、順番とタイミングを決めます。「何月何日から開始して、どれくらいかかる見込みか」など具体的に書き出します。目安を決めることで調整もしやすくなります。

テストケース設計の考え方

各テストで「何をどうチェックするか」を一覧にします。たとえば「ログイン画面では正しいIDで入れるか」「間違った場合のエラーは出るか」など、実際に試す項目を箇条書きにします。これが後に、テストのチェックリストとなります。

リスク分析とその対策

「途中でトラブルがあった場合どうするか」「時間が足りなくなったらどうするか」など、想定される問題とその対策をあらかじめ考えておきます。備えがあると、いざという時に慌てずに済みます。

進捗・課題・障害管理の方法

テストの進み具合や、途中で出てきた問題、事故的な不具合の記録と管理方法も決めておきます。たとえば「週に1回進捗会議を開く」「問題は一覧表にまとめる」など、状況が把握しやすくなります。

次の章では、テストの種類と工程についてご紹介いたします。

3. テストの種類と工程

テストは、システムやソフトウェアが正しく機能するかどうかを確認するために、プロジェクトの各段階で実施する重要な作業です。それぞれのテストには目的や役割があり、順序立てて進めることが求められます。ここでは、代表的な6つのテスト種類と工程についてご紹介します。

単体テスト

まず最初に行うのが「単体テスト」です。これは、個々のプログラムやモジュールが正しく動作しているかを確認する工程です。例えば、電卓アプリの「足し算」だけをピックアップして、入力に対して期待した答えが返ってくるかを詳しく調べます。開発者が主導して進める場合が多いです。

内部結合テスト

次に進むのは、「内部結合テスト」です。複数のプログラムやモジュール同士が正しく連携し、データをやり取りできるかを確認します。先ほどの電卓アプリでは、数字の入力から計算表示まで、機能の組み合わせが問題なく動くかチェックするイメージです。

外部結合テスト

さらに、「外部結合テスト」も大切です。こちらは、システムが他の周辺システムや外部サービスと正しく連携できるかを確かめます。たとえば、電卓アプリが別の通貨換算サービスと情報をやりとりする場合、その接続がきちんとできるか試します。

システムテスト

全体的な動作確認が必要になるのが「システムテスト」です。システム全体が仕様通りに動作し、利用者が期待した機能をすべて使えるかを確認します。このテストでは、現場の担当者が普段の使い方に近い状態で試すこともあります。

受入テスト

システムが完成した段階で行うのが「受入テスト」です。ここでは実際の業務担当者がテストを担当し、要件通りに業務が遂行できるかどうかをチェックします。導入後の利用をイメージしながら本当に使えるかを最終確認します。

非機能テスト

最後に、機能以外の観点も確認する「非機能テスト」があります。具体例としては、処理速度や安全性、システムの管理・運用のしやすさなどです。例えばアクセスが集中した時にシステムがきちんと動くか、情報が漏れない仕組みになっているかなどを試します。

このように、テストは目的ごとに段階を踏んで行うことで、システムの品質と信頼性を高めることができるのです。

次の章では、テスト戦略とテスト方法の多様性について説明します。

4. テスト戦略とテスト方法の多様性

前章では、ソフトウェア開発におけるテストの主な種類や工程について、身近な例を交えながらご紹介しました。今回は、テスト戦略とテストの方法の違いや選択肢について、より具体的にご説明します。

テスト戦略の多様性とは

テスト戦略とは「何をどこまで、どうやってテストするか」を決める方針です。ソフトウェアの性質や規模、重要視するポイントによって、効果的な戦略が異なります。それぞれのケースに合った戦略を選ぶことで、品質面と効率面のバランスが取れるようになります。

リスクベースドテスト

リスクベースドテストは、事故や故障が起きた場合の影響が大きい部分を中心にテストを行うやり方です。たとえば、銀行の送金システムであれば、お金の送受信処理に重点を置いてテストします。限られた時間や予算の中で最も重要な箇所に集中できるのが特徴です。

要件ベースドテスト

要件ベースドテストは、事前に決めた「こう動くべき」という条件(要件)に沿ってテスト項目を整理し実施します。たとえば、家電製品のリモコンで「電源ボタンを押すとテレビが必ずつく」など、細かい要件ごとに確認します。全体を漏れなくテストしたい場合に適しています。

モデルベースドテスト

モデルベースドテストでは、将来の利用パターンや操作の流れをモデル(設計図のようなもの)として作成し、それに基づいてテストします。たとえば新しいスマートフォンアプリで、ユーザー数の増加や複雑な操作も見越して検証します。これにより、実際の運用に近いテストが可能です。

探索的テスト

探索的テストは、あらかじめ手順を細かく決めず、テスターが実際に動かしながら気づいたポイントを次々と試す方法です。新しい機能や、定型化しにくい画面操作などに有効です。柔軟に判断しながら試行錯誤することで、思わぬ不具合を発見できることがあります。

チェックリスト・規格準拠テスト

国や業界が定める標準やガイドラインをもとにしたテストもあります。たとえば家電なら電気用品安全法(PSEマーク)や、ソフトウェアであればアクセシビリティ基準など、定められたチェックリストに沿って確認します。規格の遵守が必要な製品に向いている方法です。

回帰テスト(リグレッションテスト)

回帰テストは、新たな機能を加えたり修正を行った際に、過去に動いていた部分が影響を受けていないかを確認します。たとえば、スマートフォンの新機能追加後に、従来の電話機能やメール機能が問題なく使えるかをチェックします。トラブル予防のために欠かせないテストです。

次の章では、テスト管理の進め方や可視化、プロジェクトマネージャーの役割についてご説明します。

5. テスト管理の進め方・可視化とPMの役割

テスト管理の進め方において大切なのは、進捗や不具合の状況が関係者全員に分かりやすく伝わるようにすることです。ここでは、テスト管理の基本的な手順や、情報を分かりやすく見せる工夫、そしてプロジェクトマネージャー(PM)の役割について説明します。

テスト進捗の「見える化」

テストが計画通りに進んでいるか確認するためには、進捗を分かりやすくまとめて報告する必要があります。例えば、テスト項目ごとに「合格」「不合格」「未実施」と色分けしたスプレッドシートや、グラフで完了率を示すのが一般的です。

また、不具合の数や内容についても一目で分かるように一覧表やグラフでまとめます。「現在発生している問題」「修正待ち」「対応完了」など、状況を区分けして整理すると全体像がつかみやすくなります。

情報の共有とコミュニケーション

テストの結果や不具合の情報は、関係者全員がタイムリーに共有できることが理想です。例えば、週次でのテスト報告会を開いたり、オンラインツール(チャットや共有ファイルなど)を使ってリアルタイムに情報をやり取りしたりします。これにより、PMや開発チームは状況を早く把握し、必要な対応を取ることができます。

プロジェクトマネージャー(PM)の役割

PMは、テスト管理者からの進捗報告や不具合情報をもとに、プロジェクトの方針を決定します。例えば、重大な不具合が多い場合はリリース時期を延期したり、テスト計画を見直して追加テストを実施したりします。また、課題管理表や進捗グラフを定期的に見直しながら、チームに適切な声かけを行います。

PMがテスト管理を適切に把握しリーダーシップを発揮することで、最終的な品質向上や納期遵守に繋がります。

次の章では、プロジェクト管理とテスト管理のベストプラクティスについて解説します。

6. プロジェクト管理とテスト管理のベストプラクティス

プロジェクト全体を見渡すための工夫

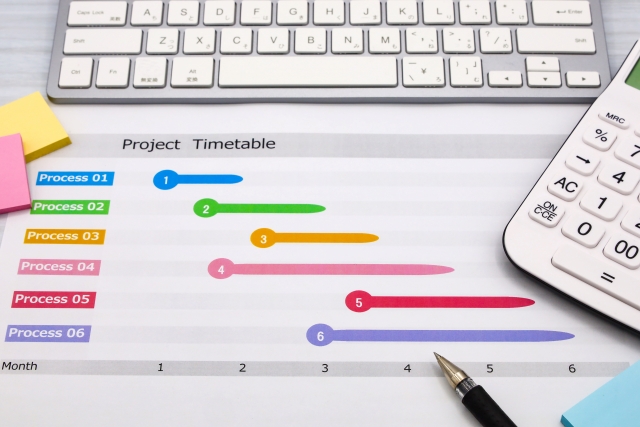

テスト計画からテストの進捗管理までを一元的に把握するには、プロジェクト管理ツールの活用が非常に効果的です。例えばエクセルやガントチャートなどを用いて「いつまでに」「何を」「誰が」担当するのかを明確に整理します。予定と実績を並べて記録し、遅れが出ていないか、課題が発生していないかを日々チェックしましょう。これにより、問題を早期に発見しやすくなります。

PMO組織の重要性と役割

近年、多くのプロジェクトではPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)という専門チームが、テスト計画やルールを標準化しています。PMOが運用の型やドキュメントを整備することで、担当者が変わってもテストの質を維持しやすくなります。また、複数のプロジェクトで共通するルールを作ることで、全体の品質向上につながります。

テスト作業の可視化とコミュニケーション

テスト管理では、進捗状況や課題を「見える化」することが欠かせません。定期的なミーティングやチャットツールを使って、テスト状況を全員と共有しましょう。担当者以外のメンバーも進捗を把握できるため、困ったときのサポートや迅速な相談がしやすくなります。

成功事例に学ぶポイント

現場でよく見られる成功のポイントは、「必ず関係者全員が状況を共有していること」と、「トラブルが起きたときは隠さず、早めに共有すること」です。これを実現するために、ツールだけでなく人と人のコミュニケーションを大切にしましょう。

次の章に記載するタイトル: 試験対策・知識整理

7. 試験対策・知識整理

よく出る知識の整理

ITパスポートやPMP試験などの資格試験では、プロジェクトマネジメントやテスト管理に関連する内容がよく問われます。例えば、「スコープ管理」「進捗管理」「コミュニケーション管理」といった用語やその意味を押さえておくことが重要です。それぞれを簡単にまとめます。

スコープ管理:プロジェクトの作業範囲を明確にし、その範囲外の業務を行わないようコントロールします。たとえば、新しいアプリ開発で追加機能の要求が増えそうなとき、元々の計画に含まれていない要望は一度立ち止まって検討します。

進捗管理:作業が計画通りに進んでいるかを把握し、必要に応じて調整します。ガントチャートなどの図表を使って、チームで進捗を共有することが多いです。

コミュニケーション管理:関係者同士で情報を円滑に共有する仕組みです。例えば、定期的な打ち合わせやチャットツールの活用があげられます。

重要なポイントの覚え方

各管理の役割とイメージをつかむことが大切です。スコープ管理は「やることを決める」、進捗管理は「今どこまで進んだか確認する」、コミュニケーション管理は「みんなに正しい情報を届ける」と覚えましょう。

また、テスト管理については「テスト計画」「テスト実施」「結果の可視化」といった流れが問われることが多いです。たとえば、テスト計画は「何をどうテストするか決める」、実施は「やってみる」、可視化は「表やグラフでみんなに知らせる」といった流れで整理すると覚えやすくなります。

練習問題で知識を定着

本やWebサイトで練習問題や過去問を解くことで、理解を深められます。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを見直し、用語や考え方をノートにまとめておくと効果的です。試験当日は、一覧表などまとめたノートを確認して、直前まで知識を整理しておきましょう。