この記事でわかること

- ガントチャートの定義と基本構成要素

- WBSから始めるガントチャート作成のステップ

- Excelや専用ツールでの実践的な作り方

- メリット・デメリットと現場での活用シーン

- 運用を成功させるための実践チェックリスト

目次

ガントチャートとは何か:定義・基本機能・構成要素

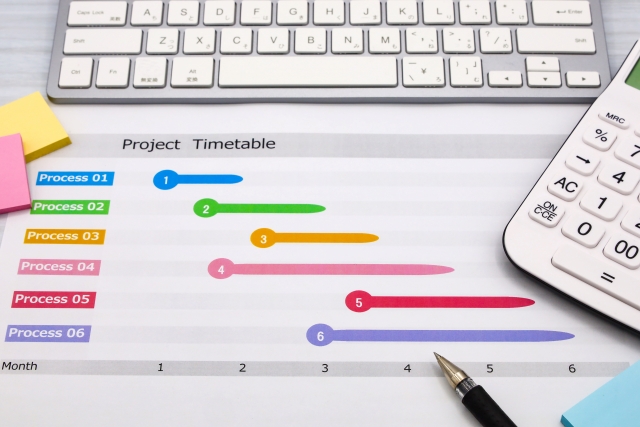

ガントチャートの定義とその役割

ガントチャートは、プロジェクトや作業計画を管理するためのスケジュール表の一種です。横線で示されたバーによって、誰がどのタスクをいつ始めて、いつ終わるのかがひと目で分かるという特徴があります。例えば、建設現場の工事計画や製造工程の管理、イベント運営のスケジュール調整など、さまざまな現場で活用されています。そのため、“線表”とも呼ばれることがあり、全体の進行管理を分かりやすく表現できるツールです。

基本機能と構成要素(押さえておきたいポイント)

ガントチャートの主な構成要素には、次のようなものがあります。

- タスク(作業項目):やるべき作業を細かく分けて記載します。

- 期間(開始日・完了日):それぞれのタスクがいつ始まり、いつ終わるのかを示します。

- バー(進捗):タスクの期間を横棒で視覚的に表現します。色や長さで進行度が分かるのも特徴です。

- 依存関係:ある作業が終わらないと次の作業に進めない、といった関係性を矢印や線で示します。

- マイルストーン:プロジェクトの中の重要な節目や達成目標を記号で表します。たとえば製品の出荷日などが当てはまります。

- リソース(担当者):誰がそのタスクを担当するかを明記します。個人だけでなくチーム単位で割り当てることも可能です。

- 進捗率:各タスクの完了度をパーセンテージや塗りつぶしで表示します。

また、実際には「現在の時刻を示す垂直マーカー」や「細かな作業を示すサブタスク」、「遅れが許されない重要な工程(クリティカルパス)」など、追加的な情報も加えることで、より実務に役立てることができます。

ガントチャートでできることとその価値

ガントチャートを使うと、プロジェクト全体の流れや各タスクの関係性を一枚の図で一覧できます。そのため次に何をすればいいのかが明確になり、遅れている作業や重なって困る工程などもすぐに把握できます。タスクの順序や誰が何を担当しているか、重要なイベント日なども簡単に示せるため、チームメンバーが共通認識を持つ助けにもなります。

次の章では、ガントチャートを実際に作る場合の基本ステップを解説します。

作り方の基本ステップ(WBSから担当割りまで)

1. タスクの洗い出しとWBS作成

ガントチャートを作る第一歩は、やるべき作業(タスク)をすべて挙げることです。このとき便利なのが「WBS(Work Breakdown Structure)」です。例えば、イベント開催なら「会場手配」「告知」「当日運営」など大きな作業をまず並べ、そこから「会場手配」なら「候補地リストアップ」「下見予約」「契約」など、少しずつ細かく分けていきます。ただし作業を細かくしすぎると管理が大変になり、逆に大きすぎると抜け漏れが出やすいので、バランスが重要です。

2. 工数見積もりと日程決定

次に、それぞれの作業が「どれくらい時間がかかるか」を見積もり、カレンダー上に配置します。たとえば「候補地リストアップは2日」「下見予約は1日」など、現実的なスケジュールを考えます。ここで過度な楽観や悲観を避けるため、過去の経験やメンバーからの意見も参考にしましょう。

3. ガントチャート入力

タスクとスケジュールが決まったら、これをガントチャートに落とし込みます。縦軸にタスク、横軸に日付を並べ、バーを引いて可視化します。これにより、「どの作業がいつ始まり、いつ終わるか」が一目で分かるようになります。

4. 担当者の決定

最後に、各タスクに「誰が担当するか」を割り振ります。担当者が明確になることで、責任の所在もはっきりし、作業の抜け漏れを減らすことができます。忙しすぎる人に作業が集中しないように配置も配慮しましょう。

WBSの重要性と注意点

WBSの質が低いと、ガントチャートをいくら整理しても、実際に進捗管理が破綻しやすくなります。タスク分解の際は、大まかな枠組みから徐々に細かくしていき、「ちょうどよい大きさ」のタスクに分けていくことがポイントです。

依存関係とマイルストーンの設定

作業には前後関係(依存関係)が生じることが多いです。例えば「会場契約」は「下見」が終わってから、という順序です。また「ここまで終われば一安心」という節目(マイルストーン)も設定しましょう。依存関係とマイルストーンをガントチャート上に明示することで、スケジュールの調整やリスク発見がしやすくなります。

次の章に記載するタイトル:ツール選定とExcelでの実装

ツール選定とExcelでの実装

Excelでのガントチャート作成方法

ガントチャートは、誰でも使い慣れているExcelでも簡単に作成できます。まず、縦軸にタスク名、横軸に日付を設定します。列幅を調整して、表を方眼紙のように見せると分かりやすくなります。日付部分は、オートフィル機能を使えば簡単に連続入力ができます。タスクごとの作業期間には該当セルを選び、塗りつぶし機能や条件付き書式を使ってバーを表現します。この方法なら計画変更時もバーの長さや位置を簡単に修正できます。

ガントチャート専用ツールの選び方

最近はガントチャート専用のSaaS(クラウド型サービス)やアプリも増えています。専用ツールを選ぶポイントは、操作性・コラボレーション機能・料金・他の業務ツールとの連携性などです。例えば、Webブラウザから複数人で同時に編集できるものや、ドラッグ&ドロップで予定を変更できるものは現場で重宝されています。無料プランがあるツールも多く、予算や規模に合わせて導入しやすいのが特長です。代表的なツールには、Trello、Backlog、Asana、Wrikeなどがあります。それぞれの機能・評判を比較して、自分の業務に最適なサービスを選びましょう。

スケジュール管理との連携・活用ポイント

ガントチャートツールは、単体の利用だけでなく他システムとの連携が重要です。スケジュール管理アプリやカレンダー機能と連動させれば、タスクの開始から完了までを一元管理しやすくなります。特に複数プロジェクトを同時進行する現場では、ガントチャートを使うことで全体の進捗やリソースの重複を一目で把握できます。また、関係者が更新情報をリアルタイムで共有することで、遅延やトラブルの早期発見・対策も可能です。

次の章に記載するタイトル:メリット・デメリットと適用シーン

メリット・デメリットと適用シーン

ガントチャートのメリット

ガントチャートにはいくつかの大きな利点があります。まず、プロジェクト全体の流れや進行状況をひと目で可視化できることが挙げられます。たとえば、いつ誰がどの作業を担当しているのか、どのタスクが終われば次に進めるのかが一目瞭然です。また、タスク同士の依存関係を整理できるので、「この仕事が終わらないと次が始められない」といったポイントを把握しやすくなります。さらに、進捗状況や担当者の責任範囲が明確になり、チーム内での認識合わせや情報共有もスムーズです。遅延が発生した場合にも早期に気づくことができ、すぐに対応策を考えられます。特に長期にわたるプロジェクトでは、各段階ごとに進捗を管理しやすい点が大きなメリットです。

注意すべきデメリット

一方、ガントチャートには運用上の注意点も存在します。作業項目を細かくしすぎると、日々の更新作業が多くなって負担になるケースがあります。細分化されたタスクが多いと、管理自体が目的化してしまい、実際の作業がおろそかになることも。また、ガントチャートの正確さは、始めに組み立てた作業分解(WBS)や、継続的な更新体制がしっかりしているかどうかに大きく左右されます。作ったままで放置してしまうと、ズレが生じてしまい逆効果となる場合もあるため、運用ルールを決めて定期的な見直しを意識することが大切です。

ガントチャートが役立つシーン

ガントチャートはどんな場面で特に力を発揮するでしょうか。たとえば、複数の作業が同時進行し、タスク同士の関係が複雑になるプロジェクトでは、その流れや順序を整理しやすくなります。建設やシステム開発など期間が長く、計画変更や進捗確認がたびたび必要になるケースにも適しています。リソース(人や時間)の割り当てや競合の回避、遅延を予防したいときにも有効です。大規模なイベント運営や新商品開発など、多くの人と作業が絡む案件でも役立ちます。

次の章:現場で効く使い方のコツ(ベストプラクティス)

現場で効く使い方のコツ(ベストプラクティス)

タスクの粒度と更新頻度

ガントチャートを現場で活用する際は、タスクをどのくらい細かく分けるか(粒度)が大きなポイントです。1つのタスクが長すぎると、進捗が見えづらくなります。目安としては「1〜2週間で意味ある進捗が見える」程度でタスクを分けると良いでしょう。さらに、週に1回など定期的なタイミングでタスクの進捗や予定の見直しを行う習慣を持つことで、ガントチャートの形骸化を防げます。

マイルストーン駆動の計画設計

ただ作業を並べるだけでなく、重要な節目(マイルストーン)を最初に設定し、そこから逆算して個々のタスクのスケジュールを設計すると、全体の流れが明確化します。たとえば「製品リリース日」「イベント開催」などのマイルストーンを基準に、そこへ至るための前工程や依存関係をガントチャート上でつなぐことで、どこが遅れると全体へ影響するのかが一目で分かります。垂直の線(マーカー)を使って「今どこにいるか」を常に確認することも、現場では役立ちます。

複数プロジェクトの俯瞰と調整

ガントチャートは1つのプロジェクトだけでなく、複数のプロジェクトを重ねて見ることで「誰がどこにどれだけ関わっているか」「同じ時期にリソースが重複して負荷のかかる工程がないか」を発見できます。たとえば、担当者が2つのプロジェクトで同時に作業予定となっている場合、あらかじめスケジュール調整をしてボトルネックを回避できます。全体を横断的に見ることで、現場での調整力がグッと上がります。

次の章に記載するタイトル:用語の整理(混同しやすい概念)

用語の整理(混同しやすい概念)

ガントチャートとWBSの違い

ガントチャートと混同しやすい用語のひとつに「WBS(作業分解構成)」があります。WBSとは、作業を階層的に小さな単位まで分解したリストのことです。たとえば「イベント開催」という大きな作業を、「会場調整」「講師手配」「集客」など細かなタスクに分けて一覧にまとめる手法です。WBSは、ガントチャートの元になる材料です。つまり、WBSで出した細かいタスクをもとに、ガントチャートで『誰が・いつ・何をやるか』をスケジュール化します。WBSが不十分だと、ガントチャートも信頼できないものになってしまうため、まずWBSをしっかり作ることが大切です。

ガントチャートと工程表・線表

ガントチャートは、ときどき「工程表(こうていひょう)」や「線表(せんぴょう)」とも呼ばれることがあります。工程表は、進行すべき作業とその順序をまとめた一覧表です。線表は、作業の進捗を横棒や線で可視化した図表のことです。ガントチャートも線表の一種であるため、現場では「線表」と呼ばれることも珍しくありません。しかし、線表は主に“進捗を視覚化”するのが目的で、ガントチャートは「誰が、いつ、何を」まで具体的に記載できる特徴があります。この違いを覚えておくだけでも、プロジェクト管理の用語混乱を防げます。

次の章では、実際の活用シーンを具体例で紹介します。

具体例でイメージする(活用シーンの典型)

マルチタスク型プロジェクトの具体例

たとえば、ビルの建設プロジェクトを考えてみましょう。土木作業、電気工事、内装工事など異なる専門分野の作業が同時進行します。ガントチャートを使うと、各作業の開始日時と終了日時が一目で分かります。それぞれのタスクがどこで接続し、どこまでに終了すればよいかが明確になります。たとえば、基礎工事が終わった後に電気工事を始める必要がある場合、ガントチャート上で線を引いて関連付けることで、万一どちらかが遅れた時にプロジェクト全体の影響をすぐに把握できます。このように、タスク同士の依存関係が多い現場でも混乱を防ぎ、工程管理をスムーズに進められます。

長期プロジェクトの具体例

もう一つの例として、新しい製品の開発を挙げましょう。最初の企画から設計、試作、評価、発売までの期間は一年以上に及ぶことも珍しくありません。ガントチャートを活用すれば、この長期間を複数の段階に分け、それぞれに達成するべき目標と期限を設けます。マイルストーンという節目を設定し、たとえば「設計完了」「試作品第一号完成」「発売前の品質評価終了」などをチャート上で可視化します。何かトラブルが発生したときも、どの段階で問題が起きたか一目瞭然です。早い段階で課題を発見しやすくなり、結果的に遅延を最小限に抑えられます。

次の章に記載するタイトル:まず始めるための実践チェックリスト

まず始めるための実践チェックリスト

ガントチャートを活用し始める際に役立つ具体的な手順を、チェックリスト形式でまとめました。これからプロジェクト管理に取り組む方も、ご自身の現場で見直したい方も、ぜひ参考にしてください。

1. 事前準備

- プロジェクトの目的を明確にしていますか?

- どこまでを範囲とするか、その境界を決めたでしょうか。

- 「終わった」とみなす基準(完了条件)は定義できていますか。

- 大きな節目となる主要マイルストーンを洗い出しましょう。

2. 設計

- 作業を細かい単位に分解(WBS作成)は進んでいますか。

- 各タスク間の順序や依存関係を整理しましたか。

- それぞれの作業期間(所要日数)は見積もりできていますか。

3. 作成

- ガントチャートを作成するツール(Excelや専用ツール)は準備できていますか。

- 横軸に日付、縦軸にタスクを配置しましたか。

- タスクごとにバー(計画期間)、依存線(つながり)、マイルストーン(節目)、担当者、進捗率の記載は抜けていませんか。

4. 運用

- 週ごと、または決めたタイミングで進捗を更新していますか。

- 遅れやリスクがあった場合、早めに他メンバーや上司に伝えていますか。

- 複数プロジェクトを並行する場合、同じ担当者や設備が重複利用されていないかを確認していますか。

これらの項目をひとつずつチェックすることで、ガントチャートの基本運用をスムーズに始められます。迷ったときはこのリストに立ち返り、抜けや漏れがないか見直してみてください。