目次

はじめに

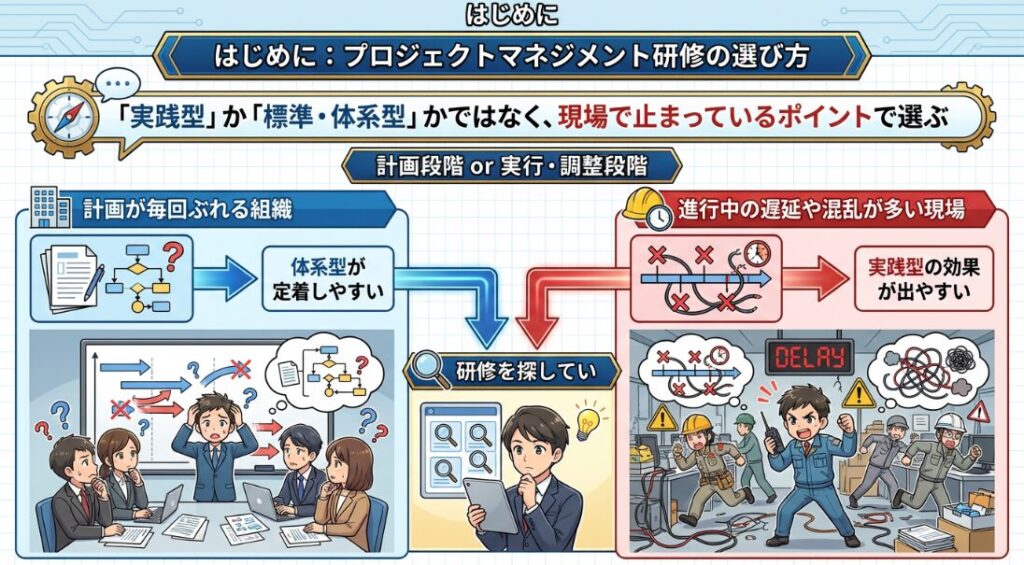

結論から言うと、プロジェクトマネジメント研修は「実践型」か「標準・体系型」かで迷うものではなく、現場で止まっているポイントが計画段階なのか、実行・調整段階なのかで選ぶと失敗しません。

計画が毎回ぶれる組織では体系型が定着しやすく、進行中の遅延や混乱が多い現場では実践型の効果が出やすくなります。

プロジェクトマネジメント研修を探している背景には、進捗の遅れや手戻り、関係者調整の増加といった共通の課題があります。個人の経験や気合では吸収しきれなくなり、進め方そのものを揃える必要性が高まった結果、研修という選択肢が浮上します。

一方で、研修を受けても成果が見えにくいケースが多いのも事実です。その多くは、研修内容と現場の詰まりどころが噛み合っていない状態で導入されます。ここがずれると、研修自体は評価されても現場では使われなくなります。

この記事では、検索上位の研修情報に共通する流れをもとに、なぜ研修が必要とされているのか、どのような違いがあり、どのタイプが現場に残りやすいのかを整理します。

そもそも、なぜ今プロジェクトマネジメント研修が必要とされているのか

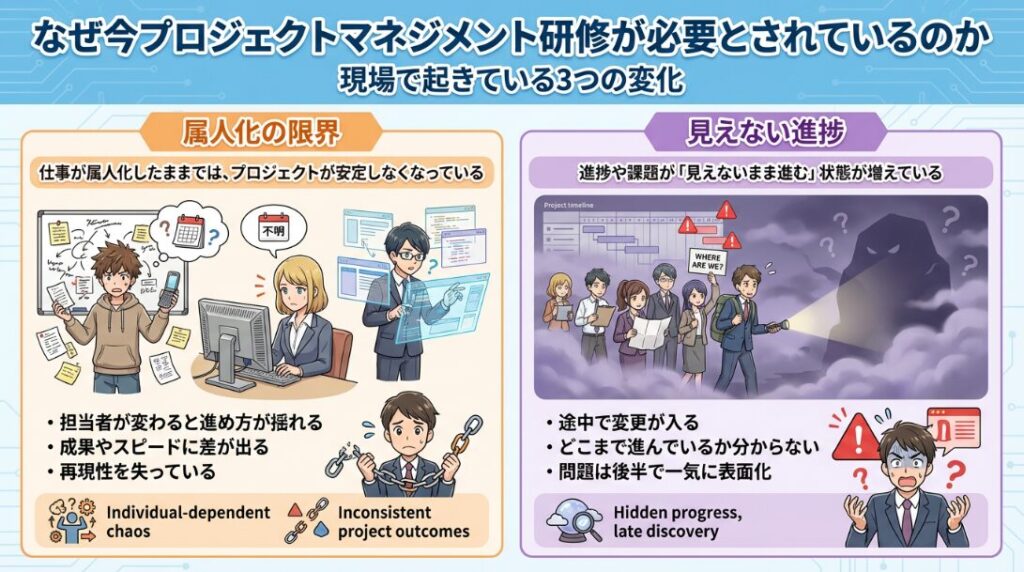

仕事が属人化したままでは、プロジェクトが安定しなくなっている

業務の複雑化により、個人の経験や勘だけで進める形は再現性を失っています。担当者が変わるたびに進め方が揺れ、成果やスピードに差が出る状態が続くと、プロジェクト全体の安定性が下がります。

進捗や課題が「見えないまま進む」状態が増えている

計画はあるものの、途中で変更が入り、どこまで進んでいるのか分からなくなるケースが増えています。進捗・リスク・調整事項を同じ粒度で共有できないと、問題は後半で一気に表面化します。

調整や報告の負荷が増え、現場の時間が削られている

関係者が増えるほど、説明・確認・合意に時間が取られます。進め方が揃っていない現場では、調整自体が目的化し、実行に割ける時間が減少します。この状態が続くと、プロジェクトは完了しても疲弊だけが残ります。

ここが整理されないまま研修を導入すると、学びと現場の距離が広がります。

プロジェクトマネジメント研修では、実際に何が揃えられているのか

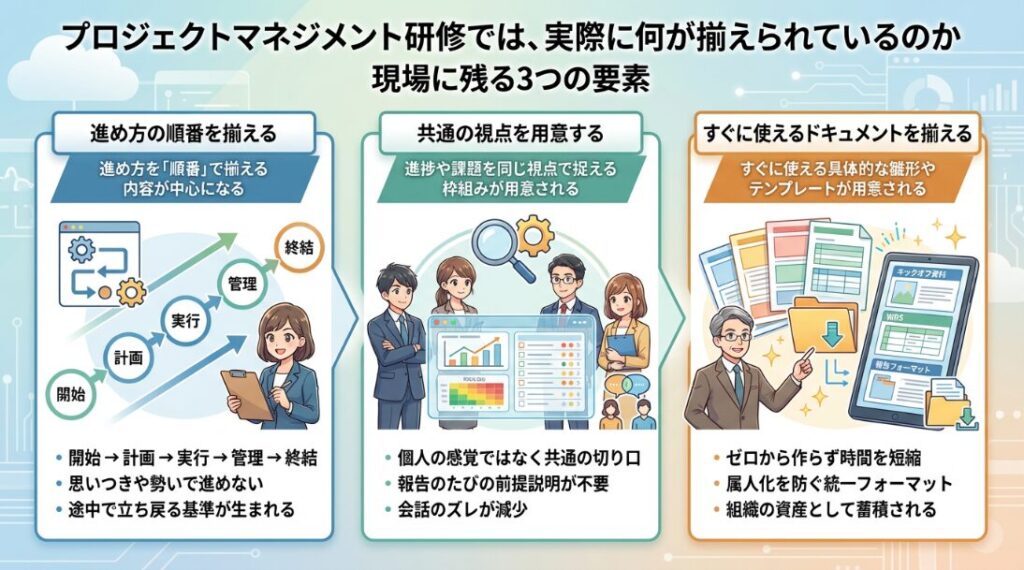

進め方を「順番」で揃える内容が中心になる

多くの研修では、プロジェクトを思いつきや勢いで進めないために、開始から完了までの流れが整理されます。目的設定、計画、実行、管理、終結という一連の流れが揃うことで、途中で立ち戻る基準が生まれます。

進捗や課題を同じ視点で捉える枠組みが用意される

進行状況や問題点を個人の感覚ではなく、共通の切り口で捉える形が示されます。これにより、報告や相談のたびに前提説明が不要になり、会話のズレが減少します。

研修後に現場へ持ち帰れる形が残る構成が多い

テンプレートや進行例など、研修内で使った形をそのまま現場に持ち込める構成が主流です。形が残らない研修は、受講直後は理解できても、時間が経つと元に戻りやすくなります。

ここが曖昧な研修では、学んだ内容が日常業務に定着しません。

「実践型」と書かれたプロジェクトマネジメント研修は、何が違うのか

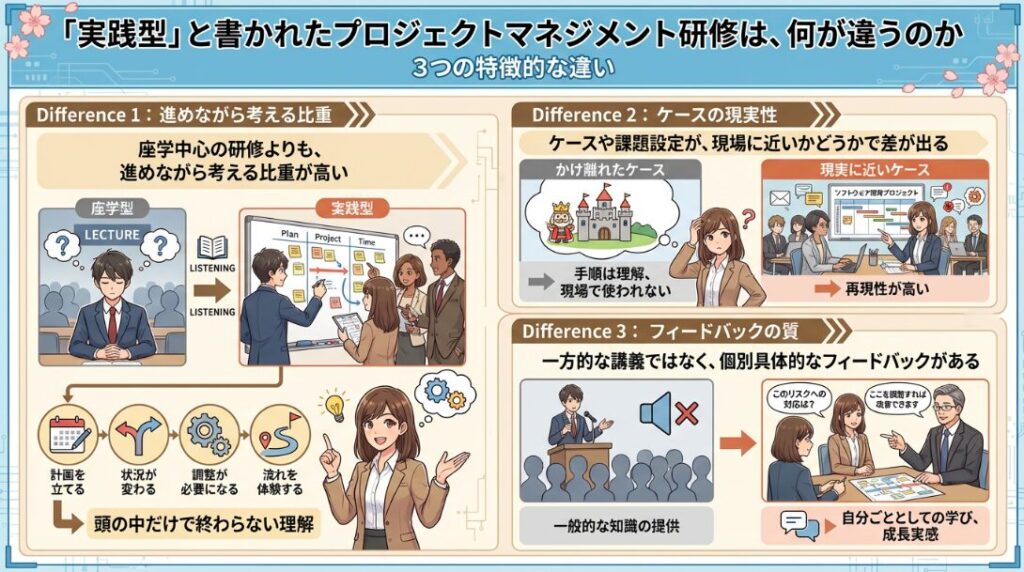

座学中心の研修よりも、進めながら考える比重が高い

実践型とされる研修では、考え方の説明よりも、実際の進行を想定した作業が多く組み込まれます。計画を立て、状況が変わり、調整が必要になる流れを体験することで、頭の中だけで終わらない理解が残ります。

ケースや課題設定が、現場に近いかどうかで差が出る

用意された演習が現実とかけ離れている場合、手順は理解できても現場では使われません。業務量、関係者数、制約条件などが近いケースほど、研修後の再現性は高くなります。

研修の中で「次に何をするか」が具体化されている

実践型では、研修後に試す内容まで整理される構成が多く見られます。持ち帰るのは知識ではなく、次のプロジェクトで使う行動と形です。ここが欠けると、実践型であっても効果は限定的になります。

この要素が不足すると、実践型と書かれていても現場では定着しません。

研修の種類が多い中で、違いはどこに現れるのか

全体像を揃える研修は、進め方のブレを抑えやすい

プロジェクトの開始から完了までを一続きで扱う研修では、作業の順序や考え方が統一されます。誰が担当しても同じ流れで進む状態が作られるため、引き継ぎや途中参加が発生しても混乱が起きにくくなります。

実行や調整に焦点を当てた研修は、停滞を減らしやすい

進行中の遅れや認識ズレに対応する内容が中心の研修では、現場で起きやすい問題に直接触れます。計画よりも運用に重きを置く構成は、現在進んでいるプロジェクトを立て直す場面で効果が出やすくなります。

個人向けか、組織向けかで成果の残り方が変わる

個人のスキル習得を目的とした研修では理解は深まりますが、組織全体の進め方は変わりにくくなります。共通言語や共通の進行形を前提にした研修では、受講者以外にも影響が広がります。

この違いを把握しないまま選ぶと、研修後に現場とのズレが生じます。

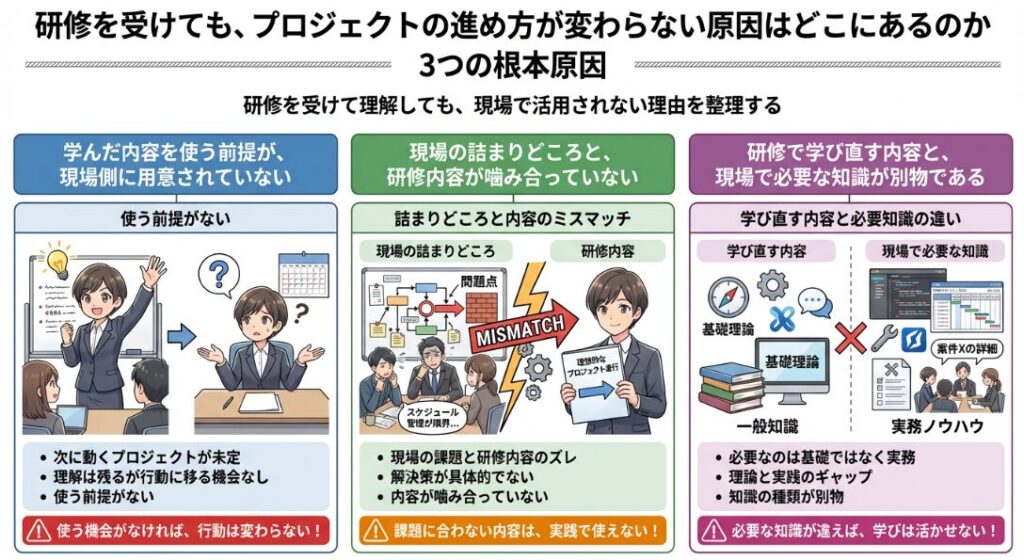

研修を受けても、プロジェクトの進め方が変わらない原因はどこにあるのか

学んだ内容を使う前提が、現場側に用意されていない

研修で整理された進め方や型は、使う場面がなければ定着しません。次に動くプロジェクトが未定のまま受講すると、理解は残っても行動に移る機会が失われます。

現場の詰まりどころと、研修内容が噛み合っていない

計画で止まっているのか、実行や調整で止まっているのかが曖昧なまま研修を選ぶと、内容が部分的にしか刺さりません。結果として、学びが現場の課題に結びつかない状態が続きます。

受講者だけで完結し、チームに広がらない

研修で得た進め方が個人の中に留まると、周囲とのやり取りは以前のままになります。共通の進行形や資料の形が共有されない限り、プロジェクト全体の動きは変わりません。

ここが解消されないと、研修後の変化は一時的に終わります。

どこを外すと、プロジェクトマネジメント研修は失敗しやすくなるのか

内容だけを見て選び、使う場面を決めていない

研修のテーマやカリキュラムが魅力的でも、どのプロジェクトで使うのかが決まっていないと、実行に結びつきません。使う前提が曖昧なままでは、研修内容は知識として消費されます。

対象者と研修のレベルが合っていない

初めて体系的に学ぶ人向けの内容を経験者が受けると、既知の話が増えます。逆に、運用や調整に踏み込む研修を初学者が受けると、全体像が掴めないまま終わります。このズレは成果に直結します。

持ち帰れる形が残らない

研修後に参照できるテンプレートや進行例がない場合、現場では元のやり方に戻りやすくなります。形として残らない研修は、再現性が低くなります。

この点を外すと、研修自体の評価が高くても現場では活かされません。

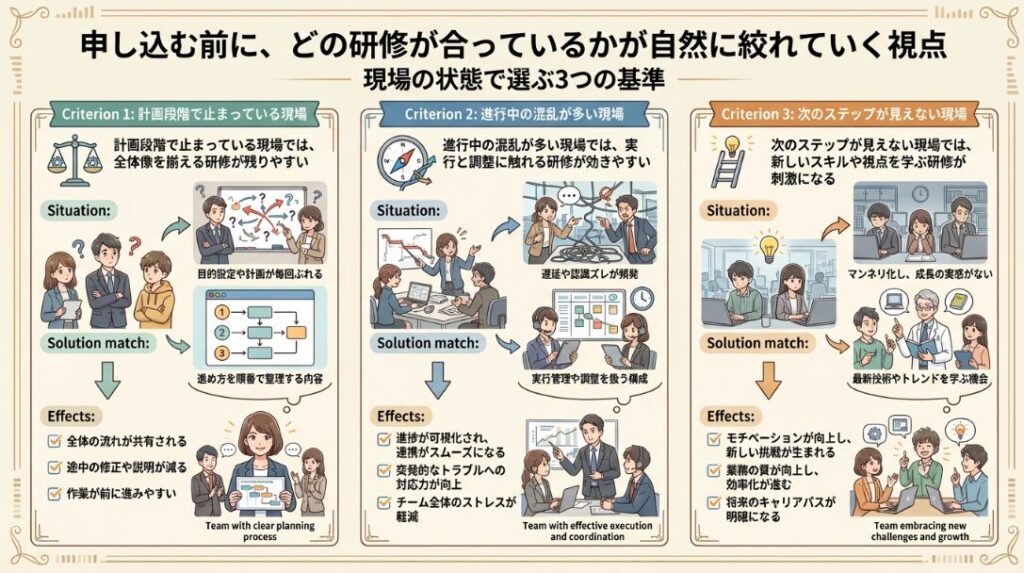

申し込む前に、どの研修が合っているかが自然に絞れていく視点

計画段階で止まっている現場では、全体像を揃える研修が残りやすい

目的設定や計画が毎回ぶれる現場では、進め方を順番で整理する内容が定着します。全体の流れが共有されることで、途中の修正や説明が減り、作業が前に進みやすくなります。

進行中の混乱が多い現場では、実行と調整に触れる研修が効きやすい

遅延や認識ズレが頻発している場合、実行管理や調整を扱う構成が現場に残ります。進行中の状況をどう扱うかが明確になると、対応が属人化しにくくなります。

組織として揃えたい場合は、共通の形が前提になっているかが分かれ目になる

個人の理解に留まらず、報告や会議の形まで揃えられる研修は影響範囲が広がります。共通の進め方が前提になると、受講者以外の動きも自然に変わります。

ここが合っていないと、研修内容は理解されても現場の動きは変わりません。

よくある不安が、受講前に解消されている研修かどうか

専門用語についていけない状況は、研修の設計で避けられる

上位研修の多くは、専門用語を前提に話を進めません。進行や管理の話を、現場で起きている出来事に置き換える構成が取られています。用語が先に立つ研修では、理解の差がそのまま成果の差になります。

オンラインでも定着する研修は、作業量とやり取りが確保されている

画面越しでも作業と対話が組み込まれている研修では、理解が一方向に流れません。聞くだけの構成では、対面であっても定着は弱くなります。

短期間でも変化が残る研修は、変える範囲が限定されている

数日で全てを変える設計はされていません。進め方の一部に絞って揃える構成の方が、現場に残る変化は明確になります。

この点が整理されていない研修では、不安は受講後まで残ります。

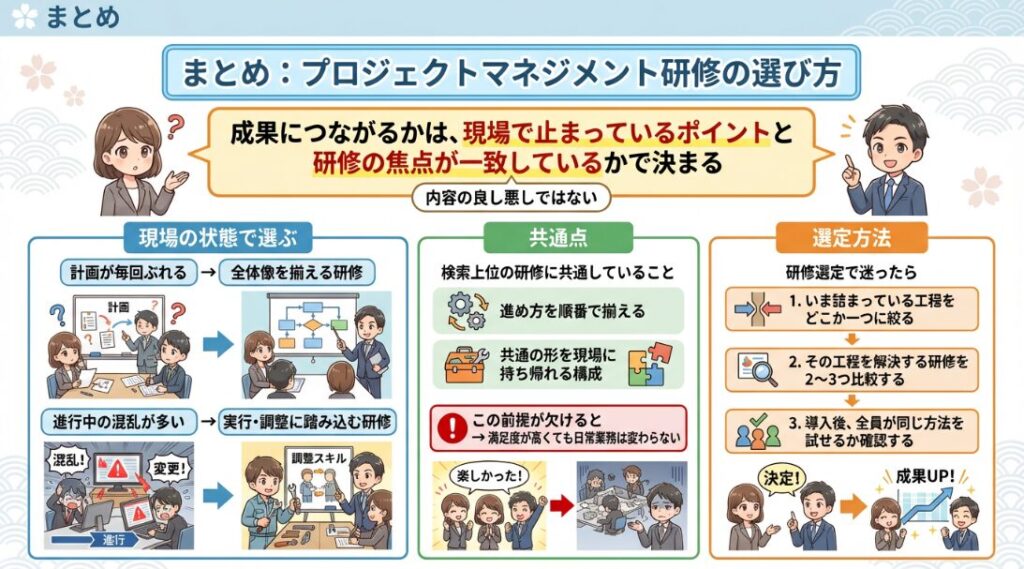

まとめ

プロジェクトマネジメント研修が成果につながるかどうかは、内容の良し悪しではなく、現場で止まっているポイントと研修の焦点が一致しているかで決まります。

計画が毎回ぶれる現場では全体像を揃える研修が残りやすく、進行中の混乱が多い現場では実行や調整に踏み込む研修が機能します。

検索上位の研修に共通しているのは、進め方を順番で揃え、共通の形を現場に持ち帰れる構成です。逆に、この前提が欠けると、研修の満足度が高くても日常業務は変わりません。

研修選定で迷った場合は、いま詰まっている工程がどこかを一つに絞り、その部分が研修内で具体的に扱われているかを見ることで、過不足のない選択につながります。