はじめに

この記事でお伝えしたいこと

このページでは、「プロジェクトの進捗を見える化する方法」をやさしく整理します。

図で状況を把握できる仕組みを使うことで、遅れや優先順位がすぐに分かるようになります。

見える化って、なぜ大事?

数字や文字だけより、図で見る方が理解しやすいからです。

例えば、Web制作で「デザイン完了」「実装中」をバーで示せば、遅れている工程が瞬時に分かります。

こんな方に読んでほしい記事です

● プロジェクトを進める立場の人

● チームをまとめている人

● 進捗管理の方法を改善したい人

記事の流れ

- 見える化が必要な理由を整理

- よく使われる図表の種類を紹介

- 使い分けのコツを解説

- 実務での活用ポイントをまとめます

この記事でわかること

- 進捗を「見える化」する目的と基本概念

- 代表的な進捗管理図表の種類と特徴

- ガントチャートが最適な理由と使い方

- S字カーブ・山積み表など他手法との使い分け方

- 実務で成果を出す見える化の運用ポイント

進捗状況の見える化がプロジェクト成功の鍵

なぜ進捗を見える化するのか

プロジェクトを進めるうえで、「今どこまで進んでいるのか」をすぐに把握できることはとても大切です。

進捗を図や表で示すことで、遅れや前倒しに早く気づき、適切な対応がしやすくなります。

気づきが早いほど、軌道修正もスムーズになり、結果としてプロジェクトが成功しやすくなります。

見える化で得られる主な効果

● 早期発見:小さな遅れでも見落とさず対処できます。

● 意思決定のスピード向上:事実をもとに優先順位を調整できます。

● コミュニケーションの改善:関係者が同じ認識を共有できます。

● 役割の明確化:誰がどの作業を担当しているか見えやすくなります。

具体例でイメージしてみる

Web制作の例

「デザイン → 実装 → テスト」を一覧化し、テストが遅れていれば実装担当を増やすなど調整できます。

建設工事の例

「基礎 → 躯体 → 仕上げ」の進み具合を毎週確認し、資材調達の遅れに先回りして対応できます。

こうした “見える化” があるだけで、問題発見や調整が自然と早くなるのが大きなメリットです。

今日からできる進捗見える化の手順

① 重要なタスクを3〜5つに絞って表示する

② 進捗は日次または週次で更新する

③ 更新した情報を必ず関係者に共有する

まずはこの3つから始めるだけで、状況の把握がぐっと楽になります。

よくある失敗とその防ぎ方

✔ 更新しなくなる → 毎日または毎週のルールを決めて習慣化します。

✔ 細かくしすぎる → 管理が煩雑になるので、必要な粒度にとどめます。

進捗の見える化は、特別なツールを使わなくても始められます。

「正しい情報を、決まった頻度で、きちんと共有する」──この仕組みを整えるだけで、プロジェクトの見通しは大きく変わります。

進捗を見える化する代表的な図表

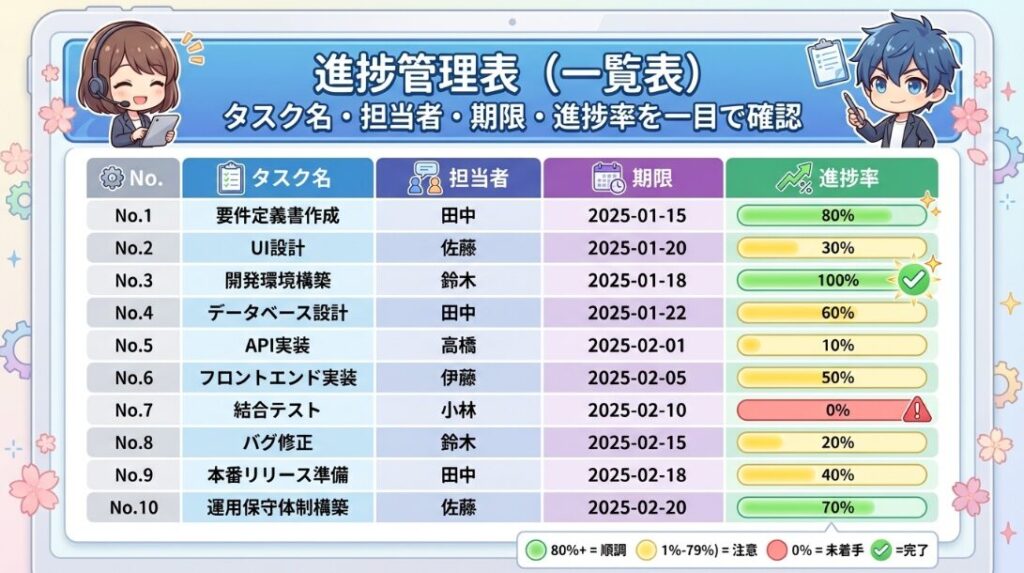

進捗管理表(一覧表)

タスク名・担当者・期限・進捗率などを一覧でまとめる表です。

小規模な案件や日々のタスク整理に向いており、誰が何をしているかがひと目でわかります。

ただし、プロジェクト全体の流れや遅れを直感的に掴みにくい点が課題です。

たとえば、10件ほどのタスクを担当ごとに並べて進捗を確認したい場面で役立ちます。

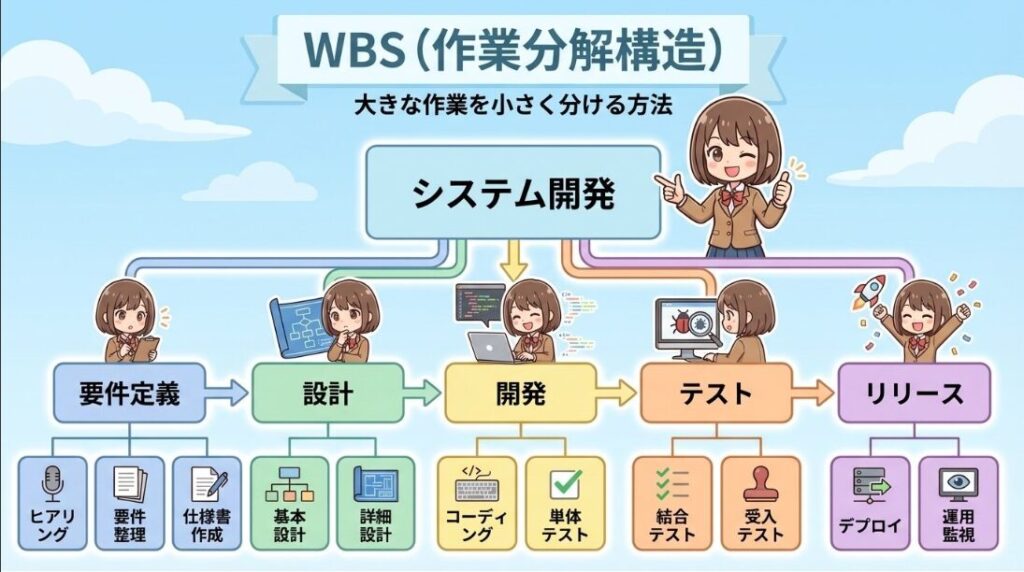

WBS(作業分解構造)

WBSは作業を階層的に分解し、漏れなく整理できる図表です。

「どんな作業が必要か」「誰が担当するか」を明確にでき、抜け漏れ防止に効果があります。

ただし、時間軸の管理は別のツールが必要です。

工事や大規模開発など、設計段階でよく活用されます。

山積み表(スタックグラフ)

山積み表は、担当者や工程ごとの作業量を積み上げて可視化します。

リソースの不足やピーク時期が見えやすく、負荷調整に役立ちます。

一方で、遅れの原因や個別タスクの詳細を見るには不向きです。

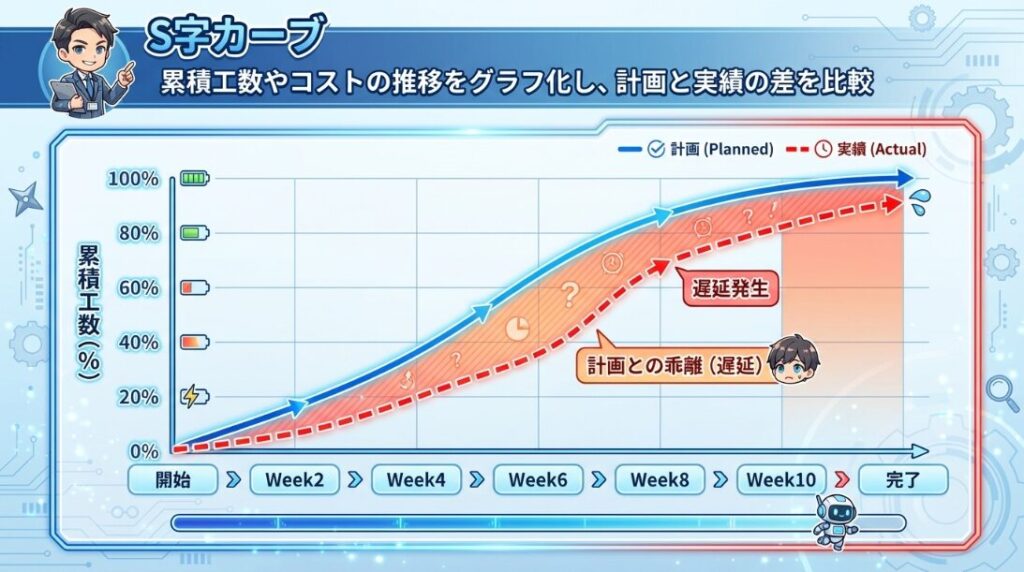

S字カーブ

累積工数やコストの推移をグラフ化し、計画と実績の差を比較できる図表です。

全体の進み具合や遅れの気配を捉えたいときに便利ですが、個々のタスク状況までは把握できません。

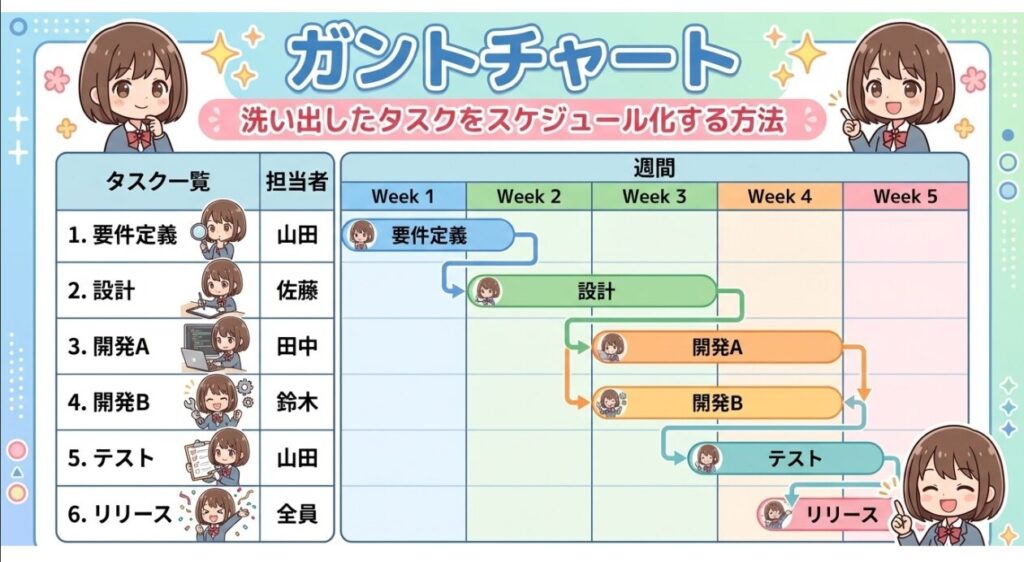

ガントチャート

タスクを時系列で並べ、予定と実績をバーで示す図です。

遅れや依存関係が分かりやすく、日程管理に最も向いています。

細かなタスクの追跡や外部調整にも強く、幅広いプロジェクトで人気の図表です。

最も適切な図表は「ガントチャート」

ガントチャートとは?

ガントチャートは、タスクを時間軸で並べて進捗を表す横棒グラフです。

予定と実績の期間を比較できるため、「どこが進んでいて、どこが遅れているか」がひと目で分かります。

今日の位置を示す線や色分けを使えば、全体の状況が直感的に理解できます。

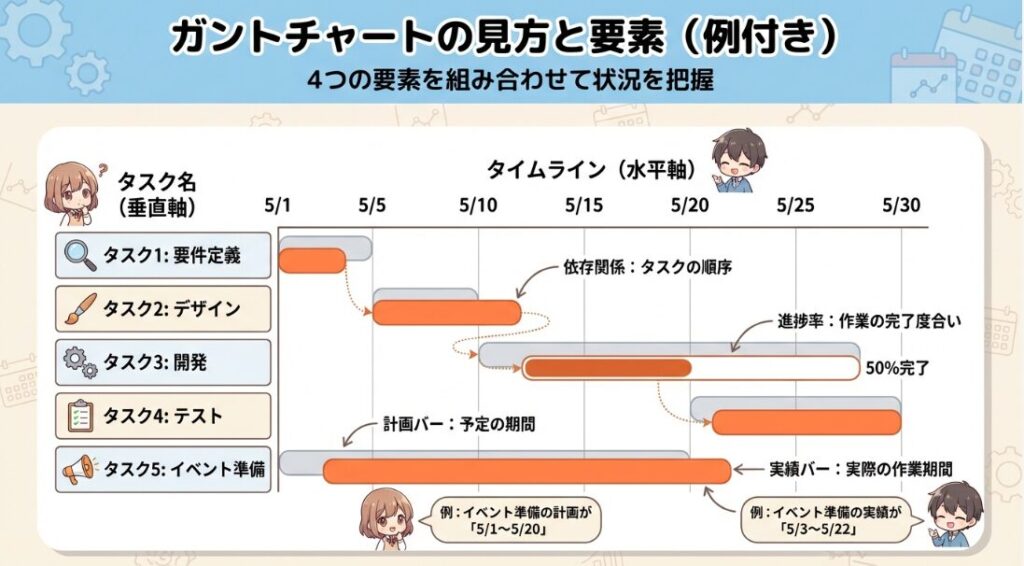

ガントチャートの見方と要素(例付き)

・計画バー:予定の期間

例:イベント準備の計画が「5/1〜5/20」

・実績バー:実際に作業した期間

例:実際の作業は「5/3〜5/22」

・色分け:進捗状況をわかりやすく表示

例:進行中は青、完了は緑、遅延は赤など

・今日線:現在の日付を示す縦線で、進み具合を示します

これらの要素を組み合わせることで、状況が自然と目に入りやすくなります。

なぜガントチャートが最適なのか

・直感的に理解できる

バーの位置と長さを見るだけで、遅れや進捗がすぐにわかります。

・遅れの検知が早い

予定と実績のズレが見えるため、対策が取れるタイミングを逃しません。

・共有しやすい

関係者が同じ図を見ながら話せるので、会議や報告がスムーズになります。

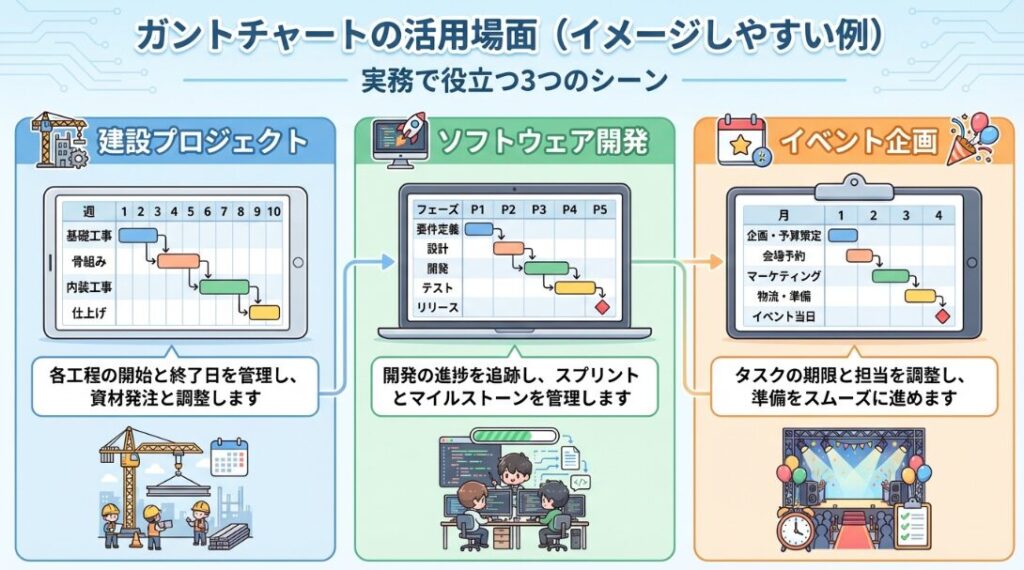

活用の場面(イメージしやすい例)

・建設プロジェクト

各工程の開始と終了日を管理し、資材発注と調整します。

・ソフトウェア開発

機能ごとの作業期間とリリース日を合わせて調整します。

・イベント・行事運営

準備タスクを並べ締切を管理し、進捗を確認します。

ガントチャートを使いこなすコツ

- 更新のタイミングを決める(毎日または週次)

- タスクを実行しやすい粒度に分ける

- 誰が更新するかを決めておく

小さな運用ルールを整えるだけで、ガントチャートはぐっと使いやすくなります。

注意したいポイント

ガントチャートだけで完結させず、品質管理やリスク情報などは別途整理しておきましょう。

見える化の軸が複数ある方が、より健全なプロジェクト運営につながります。

S字カーブや山積み表との違い・使い分け

進捗を見える化する図表には種類があり、役割も異なります。

「何を知りたいのか」が明確になるほど、どの図表を使えば良いか判断しやすくなります。

S字カーブ(全体の流れや累積傾向をつかむ)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | 累積工数やコストの推移を把握でき、月次報告や管理層向けの説明に適している。 |

| デメリット | 日々の遅れや個別タスクの進捗状況までは確認しづらく、詳細把握には向かない。 |

よく使われる場面の例

建築業で「今月の総工数は計画どおりか?」を確認する用途などが代表的です。

山積み表(リソースの配分を見える化)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | 担当者や工程ごとの作業量を週単位・日単位で確認でき、過負荷の発生を早めに把握できる。 |

| デメリット | 進捗の遅れを直感的に示すのには不向きで、遅延確認には別の図表(例:ガントチャート)が必要になることがある。 |

よく使われる場面の例

エンジニアの稼働や作業負荷を調整するときに活躍します。

進捗管理表(詳細記録の整理)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | タスクごとの進捗率や備考を細かく記録でき、担当者確認や監査の場面で役立つ。 |

| デメリット | プロジェクト全体の流れや遅れの把握は、ガントチャートほど直感的ではない。 |

図表の使い分けの基本

日常の進捗確認はガントチャートを中心にし、全体の傾向や累積状況はS字カーブで報告。

リソース調整は山積み表が向いていて、詳細記録は進捗管理表で残します。

具体例

建築プロジェクトの場合

- S字カーブでコスト推移を確認

- 山積み表で作業員配置を調整

- 進捗管理表で個別工程の完了率を管理

このように用途を分けると、必要な情報が無理なく整理できます。

まとめと実務での活用ポイント

要点をおさらい

ガントチャートは、進捗の遅れや前倒しを直感的に把握できる便利なツールです。

プロジェクトの規模や目的に合わせて、S字カーブや山積み表と組み合わせることで、全体の傾向や人の負荷まで視野に入れられます。

実務で使うときのポイント

定期更新を習慣にする

例:週1回進捗を反映し、遅れが3日以上なら色を変えて注意喚起します。

可視化のルールを決める

担当者、開始日・終了日、進捗の見方などを揃えることで誤解が減ります。

優先度や重要タスクを目立たせる

クリティカルな作業を強調することで、対策が早まりやすくなります。

簡単な作り方

- タスク一覧と所要日数、担当者を整理

- 横軸に日付を並べ、バーで期間を表現

- 実績を上書きし、差分を色で示す

Excelなら、セルの塗りつぶしや条件付き書式だけで十分作成できます。

組み合わせの例

小規模案件

ガントチャートを中心に管理

大規模/複数チーム案件

ガントチャートで工程管理 + 山積み表でリソース調整 + S字カーブで進捗傾向を確認

役割に応じて図表を組み合わせることで、より精度の高い運営ができます。

注意したいポイント

・細かく分けすぎると更新が大変なので、必要な粒度にとどめましょう。

・更新頻度と担当者を決め、チームで共有することで運用が定着します。