目次

はじめに

本記事の目的

本記事はプロジェクトマネジメントにおけるゴール(目標)設定の考え方と実践法を分かりやすく解説します。読者が具体的で現実的な目標を立て、関係者と合意し、進捗を管理できるようにします。

読者像

プロジェクトリーダー、チームメンバー、マネージャー、そして目標設定を学びたいビジネスパーソンを想定します。専門用語は最小限にし、具体例で補足します。

この記事でわかること

- プロジェクトにおける目標設定の基本と重要性

- SMARTの法則による実践的な目標の立て方

- ゴール設定から進捗管理までの具体的手順

- 失敗を防ぐための目標設定と合意形成のコツ

- 成功率を高めるベストプラクティスと実践例

読み方のガイド

第2章以降で順に実務に使えるノウハウを示します。まずは目標の重要性を理解し、その後に設定と管理の実践へ進んでください。

プロジェクトマネジメントにおけるゴール(目標)設定の重要性

概要

プロジェクトの成否は、出発点の目標設定で大きく左右します。目標が明確でないと、認識のズレや進捗停滞、最終的な失敗につながります。目標は具体的な要素で定義し、関係者の合意を必ず取ります。

なぜ重要か

目標が明確だと、チームは何を成し遂げるべきかを共有できます。作業の優先順位が定まり、不要な仕事を減らし効率が上がります。反対に曖昧な目標はメンバーごとに解釈が分かれ、品質のばらつきや手戻りを生みます。

目標に含める具体的要素

- 範囲(何をするか/しないか)

- 成果物(どんなアウトプットを出すか)

- コスト(予算の目安)

- 期限(いつまでに完了させるか)

- 成功指標(達成をどう判断するか)

具体例:システム導入プロジェクトなら「6ヶ月以内に、月次処理を自動化する機能を導入し、手作業工数を50%削減する」と定義します。

起こりうる問題(具体例付き)

- 認識のズレ:顧客は"使いやすさ"を期待したが、開発は機能追加を優先し使い勝手が向上しない。

- 進捗停滞:要件が不明確で何度も仕様を見直し、スケジュールが延びる。

合意形成のポイント

- 文書化して共有する。口約束だけにしない。

- 関係者全員から承認を得る。利害が異なる立場の意見も集める。

- 目標はプロジェクト途中で見直すが、変更時は影響範囲と理由を明確にする。

実践チェックリスト(短め)

- 目標は具体的に書かれているか?

- 測れる指標があるか?

- 関係者の合意が取れているか?

- 変更手続きが決まっているか?

明確なゴール設定はプロジェクトを正しい方向に導きます。最初の手間が後の大きな手戻りを防ぎます。

SMARTの法則による目標設定のチェックポイント

はじめに

SMARTは目標を明確にするための5つの観点です。誰が見てもわかりやすく、進捗を測れる目標を作れます。ここでは各観点ごとのチェックポイントと具体例を示します。

Specific(具体的)

何を達成するのかを一文で表します。「売上を上げる」ではなく「既存製品Aの月間売上を20%増やす」のように対象と変化を明示します。具体例:機能リリースであれば「ユーザー登録フローを簡素化して登録率を10%向上させる」です。

Measurable(測定可能)

数値や指標で進捗を確認できるようにします。KPIや期限ごとのチェックポイントを設定します。例:週次で登録数、離脱率、コンバージョン率を計測します。

Achievable(達成可能)

現実的な難易度であることを確認します。チームの能力、期間、予算を考慮して無理のない目標にします。例:小規模チームなら「3カ月で10%改善」など段階的な目標にします。

Relevant/Realistic(関連性・現実性)

組織やプロジェクトの目的に合っているかを確認します。目標が優先順位と連動していることが重要です。例:顧客維持が目的なら、新規獲得ではなく継続率改善を目標にします。

Time-bound(期限)

期限を明確にして集中を促します。開始日と終了日、重要なマイルストーンを定めます。例:『6月末までにA/Bテストを完了し、7月中に改善を反映する』などです。

チェックリスト(実践用)

- 目標は一文で言えるか

- 主要指標を数字で示しているか

- リソースで達成可能か確認したか

- 組織の優先と合っているか

- 明確な期限を設定しているか

このチェックを使えば、誰が見ても明確で進捗が測定できる現実的な目標を作りやすくなります。

ゴール設定の具体的な手順と管理プロセス

はじめに

目標は計画段階で明確に決め、関係者の合意を得ておくと実行が安定します。ここでは手順を具体的に示します。

ステップ1:関係者と目標を定義する

主要な関係者を集め、期待と制約を聞きます。たとえば顧客は「6月末までに機能Aを提供してほしい」と言う場合、その期限と理由を確認します。

ステップ2:目標をタスクに分解する(WBS)

WBSとは大きな目標を小さな作業に分ける方法です。例:機能A→設計、開発、単体テスト、結合テスト。各作業に責任者と期限を割り当てます。

ステップ3:リソースと優先順位の決定

各タスクに必要な人数や時間、予算を見積もります。重要度の高い目標に人員を集中させ、優先順位を付けます。例:顧客への納品を最優先に配置します。

ステップ4:KPIで進捗を監視する

KPIは進捗を数値で見る指標です。例:完了タスク数、バグ件数、納期遵守率。週次でKPIを確認し、遅れがあれば原因を特定して対策を打ちます。

ステップ5:定期レビューと変更管理

定期ミーティングで状況を報告します。仕様変更は影響範囲と追加リソースを評価して承認します。変更を記録して透明性を保ちます。

ツール例と実務上のコツ

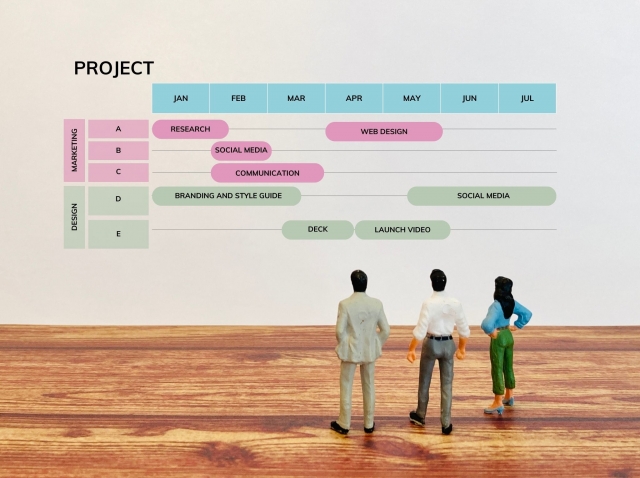

- ガントチャートで期限を可視化します。

- 小さなマイルストーンを置くと進捗が見えます。

- 責任者は一人に絞り、連絡経路を明確にします。

目標設定の失敗要因と回避策

失敗の主な要因

- 目標が抽象的・曖昧:例)「売上を上げる」は何をどう上げるか不明。

- 数値や期限が非現実的:例)短期間で大幅な成長を期待すると現場が疲弊する。

- 関係者の合意不足:利害や期待が共有されていないと進行で摩擦が生じる。

- 責任の不明確さ:誰が意思決定し、誰が実行するかがあいまい。

- 進捗管理の不足:早期の問題に気づけず手遅れになる。

回避策(具体例付き)

- SMARTで具体化:達成基準(何を、どれだけ、いつまで)を明記します。例)「3か月で顧客数を20%増やす」。

- 小さなマイルストーンに分解:半年目標を月次で分け、短期達成の実感を作ります。

- 関係者と合意形成:初期のワークショップで期待と制約を確認し、署名や共通文書で合意を残します。

- 責任者を明確にする:担当者と代替者を決め、権限も示します。

- 定期的な見直し体制:週次や月次で進捗を確認し、必要に応じて目標を調整します。

運用上の注意点

- 指標は少数に絞る:追う項目が多すぎるとフォーカスが失われます。

- 変更は記録する:目標変更の理由と承認過程を残してください。

- 可視化を活用する:グラフやカンバンで現状を共有すると意思決定が速くなります。

プロジェクト目標と一般的な目標との違い

概要

プロジェクト目標は期限・リソース・成果物といった具体的な制約のもとで、チーム全体が協力して達成を目指します。個人目標や一般的な目標は、個人の動機や継続的な改善を重視する点で異なります。

制約と期限の違い

プロジェクト目標は明確な開始日と終了日があります。予算や人員といった制約が成果に直結します。例:3か月で新機能をリリースする。

関係者と合意形成

プロジェクトでは複数の利害関係者(発注者、チーム、ユーザー)が存在します。目標は合意を得て文書化し、役割を明確にします。合意がないと進行が停滞します。

成果物と測定

プロジェクト目標は具体的な成果物で評価します。検収や納品基準を設定し、合格/不合格で判断します。一般目標はKPIや習慣化で評価することが多いです。

進捗管理とリスク対応

プロジェクトは進捗管理とリスク対策を継続的に行います。スケジュール遅延や要件変更に対して調整が必要です。

実務上の注意点(短く)

- 合意を文書化する

- 測定基準と締切を明確にする

- 早期にリスクを共有する

これらを守ると、プロジェクト目標の達成確率が上がります。

目標設定のベストプラクティス

1. 主要関係者と協力して決める

プロジェクトに影響する人を最初に集め、期待値をすり合わせます。経営層、顧客担当、実務担当の意見を聞き、合意した目標を文書化します。例:顧客満足度を4.0→4.3に引き上げる。

2. 短期・長期に分けて設計する

短期(数週間〜数か月)は達成しやすいマイルストーン、長期(四半期〜年)は最終的な成果を置きます。短期目標で進捗を可視化すると軌道修正しやすくなります。

3. 進捗を追跡・測定する

指標(KPI)を決め、定量化します。例:作業完了率、バグ件数、売上。簡単なダッシュボードやスプレッドシートで週次更新します。オーナーを決め、責任を明確にします。

4. 定期的なレビューとフィードバック

週次の短い確認、月次の振り返り、四半期の総括を実施します。レビューで改善点を洗い出し、次の短期目標に反映します。フィードバックは具体例を挙げて行います。

5. 小さな成功を祝う

マイルストーン達成はチームの士気向上につながります。達成報告と簡単な祝いでモチベーションを維持します。

実践例

毎週の20分スタンドアップ、月1回のデータ確認会、四半期ごとの利害関係者レビューを回す運用を推奨します。