この記事でわかること

- RAM(責任分担マトリックス)の定義と目的

- RACIチャートの構成要素(R/A/C/I)の意味と活用方法

- RAM/RACI導入によるメリットと注意点

- 実務での活用ポイントとベストプラクティス

- PMBOK・試験対策との関係とチェックリスト活用法

目次

RAMとは何か?責任分担マトリックスの定義と位置づけ

RAM(責任分担マトリックス)とは、プロジェクトの中で

「誰が、どの作業や成果物に対してどのような役割を果たすのか」

を、表にして分かりやすくまとめるためのツールです。

RAMを日本語では「責任分担マトリックス」「責任分担表」「役割分担表」などと呼ぶことがあります。

RAMの目的

RAMを使う最大の目的は、必要な作業を適切な人に割り当て、作業の抜け落ちや重複、または関係者同士の責任についての誤解やズレを防ぐことです。

プロジェクトの作業は多くの人が関わり、複数の工程が同時に進むことがあります。

そのため、「この作業は誰がやるの?」といった認識の違いが発生しがちです。RAMを使えば、こういった問題を事前に防ぐことができます。

どのような場面で使うのか

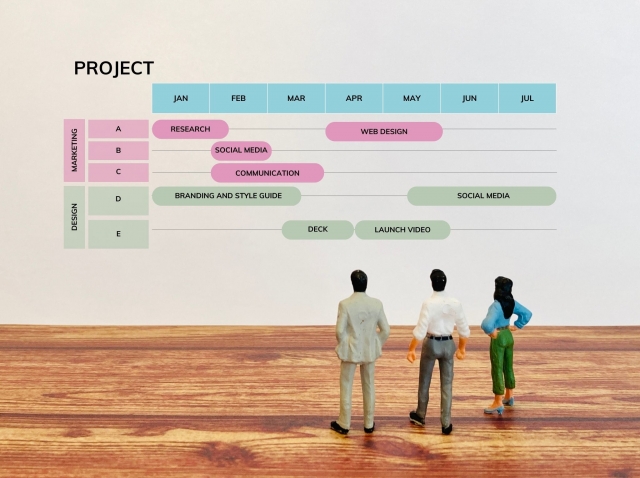

RAMは、特にプロジェクト管理やチームでの仕事が多い現場でよく使われます。

例えば、イベントの開催、工事やシステム開発など、複数部署や外部パートナーが関わる時に効果を発揮します。

作業項目を左側に、関係する人や部署を上側に配置し、交差した部分に具体的な責任や役割を記号や文字で記入します。

RAMの位置づけ

RAMは、プロジェクトマネジメントの中でも「人的資源(ヒューマンリソース)マネジメント計画」の一部として利用されることが多いです。つまり、「人の動き」と「作業内容」を明確に紐づけて見える化し、調整やフォローがしやすくなる仕組みです。

RACIチャートとは:R/A/C/Iの意味とバリエーション

RACIチャートは、プロジェクト管理や業務分担の現場で広く使われている、責任分担マトリックス(RAM)の代表的な形式です。複数のタスクと、それに関わる関係者ごとに、「誰が何を担うか」を分かりやすく一覧表(マトリクス)にまとめます。

RACIとは、以下4つの頭文字をとったものです。

RACIチャートでは、各タスクと関係者の交差部分に、これらの記号を割り当てます。

こうすることで「誰が担当し、誰が承認し、誰に報告するか」が明確になり、作業の重複や抜け漏れを予防できます。

また、組織やプロジェクトの特性に応じて「RASIC」や「RASCI」などのバリエーションを使う場合もあります。

「S(Support)」や「S(Sign-off)」、「V(Verifier)」などが追加され、より詳細に役割を分けることができます。導入現場のニーズにあわせて、最適な形で応用できる点もRACIチャートの特徴です。

RAM/RACIが重要な理由:導入効果

RAM(責任分担マトリックス)やRACIチャートは、誰がどの仕事に責任を持つかをひと目で分かるようにする道具です。

プロジェクトや日常業務の現場では、「誰がどこまでやるのか」「結局誰が動かすのか」が曖昧になりやすいです。

こうした曖昧さを減らすことで、チームの力を最大限に引き出せます。

たとえば、大きなイベントの準備や、複数部署がかかわるプロジェクトでは、「自分の役割は何か」「決定権は誰にあるのか」が分かりにくくなることがあります。

RAMやRACIを使うことで、各メンバーの担当と責任を明確にでき、意思決定の場面で「誰が決めるのか」もハッキリします。

そのため、無駄なやり取りや確認が減り、仕事のスピードが上がります。

また、役割が二重になっていたり、「誰も責任を持っていなかった」といった事態も防げます。

担当の抜け漏れをあらかじめ防止できるので、後からトラブルが起きても責任の所在が明らかで、迅速な対応が可能です。

実際の現場では、「やったつもり」「頼んだつもり」など、認識のズレが原因で問題が起きることが多くあります。

RAMやRACIを使えば、そうしたズレや行き違いもぐっと減らせます。

このように、RAMやRACIはチームの動きを整理し、仕事の抜け漏れや混乱を未然に防ぐためにとても役立ちます。

チームで何かを始めるとき、まず「誰が何をやるのか」を見える化することが、効率化の第一歩です。

RACIの作り方:手順とフォーマット

RACIチャートは、プロジェクトや業務の責任分担を明確にするための便利なツールです。

ここでは、実際にRACIチャートを作成するための基本的な手順と、よく使われるフォーマットについてご紹介します。

1. タスクや成果物を洗い出す

まず、整理したいプロジェクトや業務の流れを見直し、それぞれの主要なタスクや成果物をリストアップします。

例えば「企画書作成」「予算申請」「会議開催」のように、具体的な活動を挙げてください。これらを縦方向(左側)に一覧にします。

2. 関係者を列挙する

次に、そのタスクに関わる関係者を横方向(上側)に書き出します。

関係者にはチームメンバー、管理職、外部協力者などが含まれます。

「営業部」「開発部」「課長」といった役割や所属でも構いません。

3. 責任分担を割り当てる

各セルに"R"(実行責任)、"A"(最終責任)、"C"(相談先)、"I"(報告先)のいずれかを割り当てます。

1つのタスクにつき、A(最終責任者)は原則1人にしてください。R(実行担当)は作業量に応じて複数でもかまいません。

Cは双方向の相談や助言が必要な相手、Iは情報提供だけ必要な相手です。

4. 確認と調整

全体を見直し、次の点に注意してチェックしましょう。

- A(最終責任者)が複数ないか

- R(実行担当)がゼロのタスクがないか

- C/Iが多すぎて複雑になっていないか

必要に応じ、担当者が偏っていないか、承認の流れがスムーズかを見直します。

5. レビューと合意

関係者と内容を確認しあい、合意を取ります。

疑問点や抜け漏れがないかもここでチェックします。

6. 共有・更新

完成したRACIチャートは、関係者が見られる場所に保存・共有しましょう。

また変更があれば、定期的に見直して更新版を行き渡らせます。

書式例

エクセルや表計算ソフトを使い、タスクを左側の列、関係者を上側の行に配置し、セルにR/A/C/Iを記入するのが一般的です。手書きでも同じ形式で一覧をつくれます。

よくある拡張と関連用語:RASICなど

RACIの拡張例:RASICやRACI-VSとは

RACIチャートは多くの現場で使われていますが、実際の業務では「もう少し細かく役割を分けたい」と感じることがあります。

そこで登場するのがRACIの拡張形です。

たとえば「RASIC(レイシック)」があります。これはRACIに「S=Supporter(サポーター:実作業を補助する役割)」を追加したものです。

たとえば、資料作成の責任がAさんだとして、Bさんが内容のチェックを担当、Cさんが資料の印刷や配布を手伝う場合、CさんがS=サポーターの役割に当たります。

また「RACI-VS」という拡張もあります。

「V」はVerifier(検証者)、「S」はSigner(署名・承認者)を意味します。品質チェックや最終承認が重要な現場で多く用いられます。

RAMに関連する他の用語

RAM(責任分担マトリックス)には、主要なRACI以外にも関連用語があります。

たとえば「TRM(タスク責任マトリックス)」や「RMC(ロール・メンバー・チャート)」、「LRC(レベル・レスポンシビリティ・チャート)」などです。

これらは、組織ごとの役割や責任の表現方法の違いによるバリエーションです。どの用語を使うかは、自分たちの組織のやり方や、管理したい粒度にあわせて選びます。

現場にあわせた選択が大切

これらの拡張や関連用語は、「一番管理しやすい」「理解しやすい」形で選べるのが特徴です。

導入前に、自分たちの仕事内容や組織文化に合うかどうかを考えて、最適な形で活用するようにしましょう。

メリットとデメリット(導入前に押さえる要点)

RAMやRACIチャートを導入することで得られる主なメリットは、役割分担を明確にできることです。

それぞれの業務やタスクに対して「誰が実行責任者なのか」をはっきり示すため、仕事の進め方がクリアになり、万一遅れが生じた場合にも、どこがボトルネックなのかを素早く発見できます。

また、コミュニケーションの窓口となる人や、相談や連絡をすべき相手があらかじめ定義されているため、関係者どうしのやり取りや連携もスムーズになります。

これにより、担当者どうしの認識のズレや、タスクの抜け漏れといったミスを減らせるので、プロジェクト全体の品質やスピードの向上にも役立ちます。

一方で、注意が必要なポイントもあります。

RACIチャートを細かく作り込みすぎると、メンテナンスや日々の運用が煩雑になり、現場で形骸化(陳腐化)しやすくなります。

また、「Accountable(承認者)」や「Consulted(相談先)」「Informed(報告先)」が多すぎると、どこに相談すればいいか迷いやすく、意思決定のスピードが落ちてしまうこともあります。

そのため、最適なバランスで設計し、プロジェクトやチームの実情に合わせて柔軟に更新していくガバナンスが求められます。

実務での活用ポイント:注意点・ベストプラクティス

粒度の決め方と運用負担

責任分担マトリックス(RAM)は、全ての細かな作業を網羅する必要はありません。

むしろ主要な成果物や大きなタスクごとにまとめて設定することで、現場の負担を減らしつつ管理しやすくなります。

たとえば、書類の提出やレビューといった主要な成果物単位で責任者や関与者を決めると、誰が何を担当するかを明確にできます。

「A」(最終責任者)の単一化とルール整備

A(最終的な承認や責任を持つ人)は、必ず一つの成果物やタスクごとに1人だけを割り当てましょう。

このルールを守ることで「あいまいな責任の押し付け」や「確認漏れ」を防げます。

また、万一Aが不在の場合にどうするか、代行のルールもあらかじめ決めておくと安心です。

「C」「I」の人数は絞り込む

C(相談を受ける人)やI(情報提供を受ける人)は、つい多く設定しがちです。

しかし、人数が多いほど情報共有が煩雑になりがちなので、必要最小限に絞り込みましょう。

誰がどのタイミングで情報をもらうべきかを明確にし、会議体や通知チャネルの設計とあわせて計画してください。

RAMの定期的な見直しとバージョン管理

組織体制や担当者が変わった場合には、その都度RAMを見直し、変更履歴を記録します。

担当者リストや配布先もあわせて管理すると、古い情報が残るリスクを減らせます。

たとえば、表計算ソフトやプロジェクト管理ツールを活用し、誰がいつ修正したかが分かるようにしてください。

他ツールとの連携と可視性の確保

RAMは他の管理表(スキル表や担当アサインリストなど)とリンクして使うとより便利です。

これにより、必要な情報がバラバラにならず、チーム全体で責任範囲が容易に見えるようになります。

PMBOKとの関係と試験対策のヒント

責任分担マトリックス(RAM)は、PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)の中でも重要な位置づけを持ちます。

PMBOK第6版では、RAMが人的資源管理における計画のツール・技法として紹介されています。

具体的には、プロジェクト内で誰が何の作業を担うのかを明確に分けて整理する方法として、RACIチャートなどが例として挙げられています。R(責任者)、A(最終承認者)、C(相談先)、I(報告先)といった、役割ごとに分担内容を分かりやすく表記できることが特徴です。

PMBOK第7版になると、明確な工程やプロセスの記述から、価値観や原則に重きを置いた内容に移行しました。

とはいえ、現場での業務分担やコミュニケーションの明確化には、引き続きRAMやRACIチャートが有効な方法として根づいています。

プロジェクトマネジメントの実践において、役割分担を具体的に定めることは、「誰が」「どの仕事を」「どのように」担当するかを全員が把握する上で欠かせません。

また、ITパスポート試験や基本情報技術者試験など、さまざまな資格試験でもRACIチャートはよく登場します。

例えば「プロジェクト計画の段階で役割をどのように分担するか」や、「変更承認後、影響をどこに反映させるべきか」といったシーンでの出題が多いです。

ここでは、それぞれの役割定義(R/A/C/I)の意味と、現場でどのように使うかをしっかり押さえておきましょう。

試験対策としては、用語ごとの違いと典型的な適用例を覚え、実際の業務イメージと紐づけて理解すると記憶に残りやすくなります。

まとめのチェックリスト:導入前後で確認すべき項目

1. "A"(責任者)は各タスクにつき1名か

責任分担マトリックス(RAM)やRACIチャートを導入した際、そのタスクごとの「A(責任者)」が必ず1人になっているか確認しましょう。責任者が複数いると、結局誰が最終決定を下すか分からなくなり、仕事が進まなくなってしまいます。

2. "R"(実行者)がゼロのタスクはないか

RAMやRACIに記載したすべてのタスクに「R(実行者)」が割り当てられているかを確認します。

実行者がいないタスクがあれば、その業務が宙に浮いてしまい、忘れられがちです。

3. 負担の偏りチェック

特定の人に「R」や「A」など重要な役割が集中していないかを確認しましょう。

負担が偏ると、その人のキャパシティを超えて仕事が滞るリスクがあります。

4. C/Iの役割の広がりに注意

「C(相談)」は本当に相談が必要な人だけに割り当てていますか?

「I(報告)」は関わる人全員に知らせなくては…と思いすぎていませんか?

関係性や実務上の必要性を考え、最小限の範囲に絞り込みましょう。

5. 他のルールや計画と一貫性を確認

コミュニケーション計画や承認フローと矛盾はありませんか?

それぞれの表やルールが食い違うと混乱の元です。必ず事前にすり合わせましょう。

6. 更新・管理プロセスへの組み込み

役割分担や承認経路が変わる場合、RACIも定期的に見直す必要があります。

版管理、配布先リスト、変更のタイミングなど、既存の変更管理プロセスにRACIの更新もきちんと組み込んでおきましょう。

補足

RAMという略語は、本記事でご紹介した「責任分担マトリックス(Responsibility Assignment Matrix)」のほかに、クラウドやITの文脈では「Resource Access Management(リソースアクセス管理)」を指すこともあります。

このため、プロジェクト管理について話し合っている際に「RAMを作成する」「RAMを確認する」といったフレーズが、場合によっては異なる意味に受け取られる可能性があります。

たとえばIT部門では、アクセス権やシステム管理の担当者と会話する場合に、「RAM」という言葉がアクセス権に関する資料を指していると誤認することがあります。

そのため、社内や複数部門が関わる場面では、「RACIチャート」「責任分担マトリックス」といった具体的な名称も併用して伝えることをおすすめします。

資料名やメールのタイトルにも、「RACI」「責任分担」などの表記を加えることで、誤解を防ぐことができます。

略語は便利ですが、標準的な用語でも組織や分野によって異なる意味を持つことがあります。

特にプロジェクトに関わる全員が理解しやすいよう注意を払うことが、コミュニケーションの円滑化につながります。

今後、略語を使う際は、その意味が十分明確かどうかを一度振り返りつつ、伝達方法を工夫していきましょう。