この記事でわかること

- 課題管理表の基本的な役割と必要性

- チームで使う際の主な目的とメリット

- 効果的な項目設定と作成・運用の流れ

- 実務で役立つ運用ポイントと注意点

- 無料テンプレート・ツールの活用法と導入のコツ

目次

はじめに

プロジェクトを進めていると、

「やることは多いのに、どこから手をつければいいかわからない」

「問題点は把握しているのに、うまく解決に進まない」

という状況に直面することは少なくありません。

こうした“停滞の原因”の多くは、実は 課題管理がうまく行えていないことにあります。

課題管理とは、プロジェクトや業務の中で発生する課題を整理し、

「何を優先的に解決すべきか」「誰がいつまでに担当するのか」を明確にする仕組みです。

本記事では、次のような疑問を持つ方に向けて、できるだけやさしく、丁寧に解説します。

- 課題管理とはどんなもの?

- 課題管理表はどう作るの?

- どんな項目を入れればいい?

- 課題を見つけるコツは?

- 実務で失敗しない運用方法は?

読み進めるだけで、明日からそのまま実践できる課題管理のやり方が身につくよう構成しています。

とくにこの記事では、

- 課題管理の基本

- 課題の見つけ方

- 課題管理表の作り方(ステップ形式)

- よくある失敗と対策

- 実務で本当に使えるポイント

- 使いやすいテンプレート

- 成功事例と失敗事例の比較

まで網羅しています。

初めて課題管理に取り組む方はもちろん、

すでにプロジェクトを進めていて「もっと改善したい」と感じている方にも役立つ内容です。

課題管理とは何か?

課題管理は、プロジェクトや業務の中で発生する「問題点」や「改善が必要なポイント」を整理し、対応を進めるための基本的な仕組みです。

日々のタスク管理と混同されやすい部分ですが、目的も扱う内容も大きく異なります。まずは、課題管理の基礎から丁寧に確認していきましょう。

課題管理の基本定義

課題管理とは、現状と理想(目標)の間にあるギャップを見つけ、そのギャップを埋めるために必要な対応を明確にしていくプロセスのことです。

例えば、

- 「納期が遅れそう」

- 「見積もりが不正確で後工程に影響が出ている」

- 「レビュー体制が弱く品質トラブルが起きやすい」

こうした“問題の芽”を早めに見つけ、対応・改善するための仕組みが課題管理です。

課題が整理されていない状態は、プロジェクトにおいて「どこが問題なのか」「何を優先すべきか」が曖昧になり、結果として遅延や品質低下につながります。

だからこそ、課題管理はプロジェクトの成功に欠かせない基盤といえます。

タスク管理との違い

「課題」と「タスク」は似ているようで、役割がまったく異なります。

まずはここを正しく理解することが、課題管理の第一歩です。

目的の違い

- 課題管理の目的

→ プロジェクトの進行を妨げる問題を発見し、改善策を整理すること。 - タスク管理の目的

→ 合意された作業を漏れなく、期限内にこなすこと。

課題管理は「問題分析・解決」に軸がありますが、タスク管理は「作業の遂行」が中心です。

管理対象の違い

- 課題管理:問題点・改善ポイントを扱う

例:見積精度が低い、レビューが不足している、要件が曖昧 - タスク管理:具体的な作業を扱う

例:要件ヒアリング、レビュー実施、ドキュメント作成

課題からタスクが生まれることはありますが、両者は別物として整理する必要があります。

成果への影響の違い

課題はクリティカルな問題につながる可能性が高いため、管理できていないとプロジェクト全体に大きな影響が出ます。

一方、タスクは進行のために必要な作業であり、漏れると遅延は起きますが「原因の根本」にはなりません。

課題管理が必要とされる背景

現代のプロジェクトはスピードが求められ、関係者も多く、状況が変わりやすい環境にあります。

そのため、課題を放置すると、以下のようなリスクが高まります。

- 問題の早期発見が難しくなる

- 気づいていても誰が対応するか曖昧になる

- 対応が後回しになり、遅延や品質問題につながる

- 情報が散在し、共有されずに意思決定が遅れる

こうした背景から、課題管理はただの“管理作業”ではなく

プロジェクト成功の必須スキル といわれるようになりました。

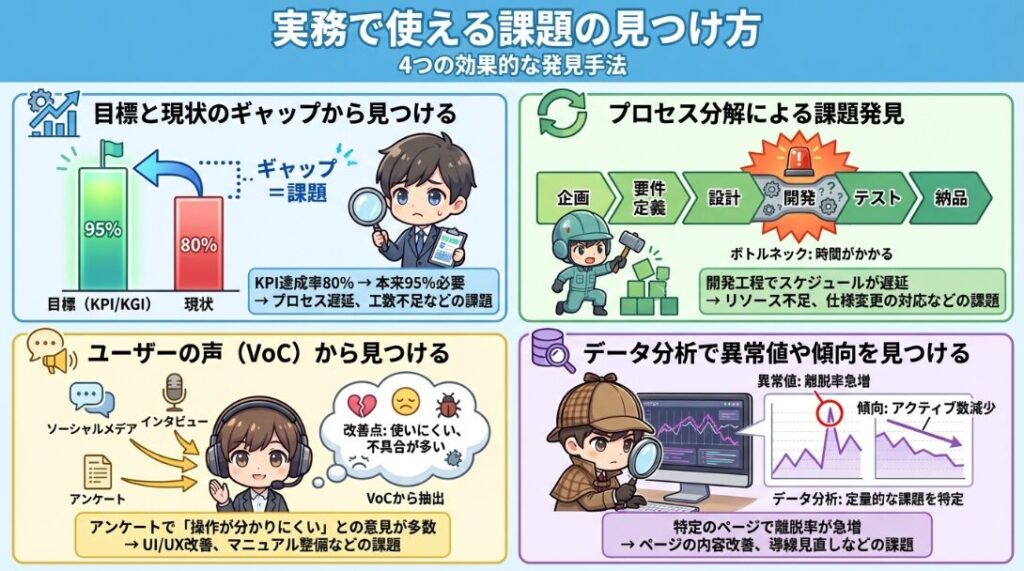

実務で使える課題の見つけ方

課題管理をうまく進めるためには、まず 課題を正しく見つけることが欠かせません。

しかし実務では、「課題だと思っていたものが実は単なる作業だった」「重要な課題が抜けていた」ということがよくあります。

ここでは、現場で再現しやすく、今日からそのまま使える課題の見つけ方を紹介します。

目標と現状のギャップから見つける

課題は「理想の状態」と「今の状態」の差から見つかります。

この差(ギャップ)が大きいほど、優先的に対応すべき課題になります。

KPI・KGIとの比較でギャップを抽出

業務やプロジェクトには、必ず達成したい目標があります。

- KPI(途中指標)

- KGI(最終目標)

これらと現状を比較すると、どこに問題があるのかが見えやすくなります。

例:KPIの達成率が80% → 本来は95%必要

→ 業務プロセスの遅れ、担当工数不足などの課題が想定される

例:KGI(納期)達成が危険域

→ 要件変更が多すぎる、レビュー工程が詰まっている など

数字ベースでギャップを見ると、主観に頼らず課題を特定できます。

プロセス別のギャップ可視化

プロジェクトは複数の工程がつながって進みます。

工程ごとに「どこで遅れや問題が起きているか」を整理することで、課題の発見精度が高まります。

- 企画

- 要件定義

- 設計

- 開発

- テスト

- 納品・リリース

各プロセスのボトルネックがそのまま課題のヒントになります。

プロセス分解による課題発見

業務を細かく分解して確認することで、隠れた課題を見つけやすくなります。

業務プロセスを分けて確認する方法

- 業務全体をざっくり分解する

- 各プロセスで「うまくいっていない点」を書き出す

- 工数・品質・情報共有などの観点で深掘りする

全体→部分へと掘り下げる方法は、プロジェクト管理の基本でもあり、課題発見にとても有効です。

ボトルネック分析のやり方

どこかの工程で「詰まり」が起きていると、そこが課題です。

- 承認待ちが多い

- レビューが遅い

- 作業の属人化

- 特定のメンバーに依存している

- インプットの品質が低い

こうしたボトルネックを明確にすることで、課題の本質が見えます。

チーム・関係者ヒアリングでの課題発見

課題の多くは、現場の声から見えてきます。

ヒアリング項目例

- 今抱えている悩みや困っていることは?

- 作業で時間がかかっている原因は?

- 他部署との連携で課題は?

- 情報共有で困る場面は?

- 「できれば改善したい」と思う部分は?

ヒアリングは難しく思われがちですが、この5つを聞くだけで十分に課題が洗い出せます。

よくある見落としポイント

- メンバーの「小さな困りごと」を無視する

- 形式的な質問だけで終わる

- 解決策を最初から決めつける

- 怒りや不満だけを課題と誤認する

Good課題は「改善可能で、再発防止できるもの」です。

感情ではなく 事実ベースで拾うことが大切です。

チェックリストで漏れなく洗い出す方法

課題は、人だけ・作業だけ・プロセスだけに原因があるとは限りません。

漏れを防ぐために、チェックリストを使って体系的に洗い出す方法が効果的です。

課題洗い出しチェックリスト例

- 業務プロセスに無駄はないか

- 担当者の負荷は偏っていないか

- 情報共有ルールに抜けはないか

- スケジュール遅延の兆候はないか

- 品質トラブルの再発リスクはないか

- 不明点・未定義のまま進んでいないか

チェックリストは“安心して抜け漏れを防げる”ツールです。

特に複数メンバーが関わるプロジェクトでは必須といえます。

課題管理表とは?基本構成と役割

課題管理表は、プロジェクトや業務で発生する課題を整理し、**「誰が・いつまでに・どう対応するか」**を明確に管理するためのツールです。

Excelでも作れますし、Googleスプレッドシートやプロジェクト管理ツールでも作成できます。

まずは、課題管理表がどのような項目で構成されているのか、そしてどんな役割を果たすのかをやさしく解説します。

課題管理表に記載すべき項目

課題管理表に最低限入れておきたい項目は、以下の通りです。

課題内容

まずは「何が問題になっているのか」を簡潔に書きます。

例:

- 要件定義のレビュー遅延

- 営業担当の引継ぎ不足

- テスト項目の重複・抜け漏れ

重要なのは、作業ではなく“問題そのもの”を書くことです。

優先度(緊急度 × 重要度)

課題は数が多いほど、どれから着手すべきか迷います。

そこで有効なのが「緊急度 × 重要度」による優先度分類です。

例:

- S:緊急かつ重要

- A:重要だが緊急ではない

- B:緊急だが重要ではない

- C:優先度が低い

優先度が曖昧だと、チームの動きがバラバラになりやすくなります。

原因・対策案

課題は“課題の説明”だけでは改善につながりません。

原因を整理し、可能な対策を添えておくことが大切です。

例:

- 原因:担当者ごとのレビュー基準に差がある

- 対策案:共通のレビュー基準書を作成し共有する

原因と対策をセットで書くと、会議での議論がスムーズになります。

担当者

「誰が責任を持って対応するのか」を明確にする項目です。

担当者が曖昧だと、課題がずっと未対応のまま残ってしまいます。

期限

期限は、課題を進めるうえで“行動の締め切り”になります。

- 対策の実施期限

- 再確認・効果測定の期限

などを設定すると、改善の進み具合がわかりやすくなります。

進捗ステータス

課題管理表を使う場合、最低限以下のステータスがあると便利です。

- 未着手

- 対応中

- 保留

- 完了

ステータスはシンプルであるほど運用しやすくなります。

課題・対応策・優先度・ステータスの関係

課題管理表はただの“メモ帳”ではなく、

「課題 → 対応策 → 担当者・期限 → ステータス」という流れで課題を動かす仕組みです。

具体的には:

- 課題を見つける

- 原因と対策を整理する

- 優先度を決める

- 担当者と期限を決める

- ステータスで進捗を管理する

という一連の流れを見える化してくれます。

課題管理表がプロジェクト成功に与える効果

課題管理表を使うメリットはとても大きく、特に次の3つはプロジェクトに直接影響します。

- 情報が一元化される

→ どの課題がどう進んでいるか一目でわかる - 優先順位が揃う

→ チーム全体の動きが統一される - 問題の早期発見・早期対応につながる

→ 炎上や遅延のリスクが大幅に減る

中でも、課題管理表は「意思決定のスピードを上げる」点で非常に効果的です。

課題管理表の作り方

課題管理表は、項目を並べるだけではうまく機能しません。

大切なのは、適切な順番で作り、運用しやすい形に整えることです。

ここでは、初めての方でも迷わず進められるように、課題管理表の作り方を6つのステップに分けてやさしく解説します。

Step1:課題をすべて洗い出す

最初は「どんな課題が存在するのか」を広く洗い出す作業です。

ここでは判断せず、気づいたものはすべて書き出すのがポイントです。

ブレインストーミング

メンバー全員で意見を出し合い、課題の“種”を集める方法です。

- 最近困ったこと

- 業務で時間がかかっている部分

- トラブルが起こりやすい工程

- 他部署から指摘された点

などを自由に挙げてもらいます。

ブレストは、多様な視点を取り入れられるというメリットがあります。

過去案件の振り返り

過去のプロジェクトには、将来の課題につながるヒントが多く含まれています。

例:

- 要件変更が多かった → 要件定義フローの課題

- レビュー遅延が続いた → 体制の課題

- テストで不具合が多かった → 設計・レビュー工程の課題

過去に起きた問題を辿ることで、同じ失敗を繰り返さないための課題が見えてきます。

Step2:課題の原因と対応策を明確にする

課題が整理できたら、次は「なぜその課題が起きているのか」を突き止めます。

原因が曖昧なままだと、改善策も曖昧になり、課題が再発してしまいます。

Whyツリーで原因分析

「なぜ?」を何度か繰り返し、根本原因を探る方法です。

例:レビュー遅延が発生している

→ なぜ? レビュー依頼が遅れる

→ なぜ? 作業が予定より遅れる

→ なぜ? 要件が曖昧で手戻りが多い

このように深掘りすると、本当の課題が見えてきます。

解決策を複数パターン出す方法

対策は1つだけでなく、複数案があると検討の幅が広がります。

例:

- レビュー基準の明文化

- チェックリストを作成

- レビュー担当者を増やす

- レビュー日を定例化する

複数案を検討した上で、もっとも効果的なものを選びましょう。

Step3:優先順位を設定する(緊急度×重要度)

課題は数が増えるほど「どれから手をつけるべきか」が曖昧になります。

そこで活躍するのが「緊急度 × 重要度」での分類です。

緊急かつ重要の判断基準

- 放置するとプロジェクト全体に影響する

- 納期・品質に直結する

- チーム全体の効率が下がっている

このような課題は、最優先で対応すべきものです。

優先順位のバランス調整

重要だけど緊急ではない課題は、計画的に進める質の改善につながります。

逆に、緊急だが重要ではない課題は「火消し系」が多いため、再発防止策をセットで考えることが大切です。

Step4:担当者・期限・完了条件を設定する

課題は、担当者・期限・完了条件が決まって初めて「動く」ようになります。

担当者決めの考え方

担当者は以下を基準に決めるとスムーズです。

- 解決に必要なスキルがある

- 調整・改善を進められる立場にある

- 過度に負担が偏らないようにする

期限の決め方(現実的 vs 攻めのライン)

期限は、

- 現実的に実施できる日程

- プロジェクト全体を遅らせない日程

このバランスを意識します。

完了条件(Done規定)の作り方

曖昧な完了条件は、課題の“終わり”が見えなくなる原因になります。

例:

- レビュー基準書を作成し、チーム全体に周知

- テスト項目の重複を整理し、最新版を共有

「何をもって完了とするか」が明確だと、進捗管理が非常に楽になります。

Step5:進捗ステータスを管理する

課題管理表の核となるのがステータス管理です。

ステータスのおすすめ分類

- 未着手

- 対応中

- 保留

- 完了

シンプルにすることで、誰が見ても同じ判断ができます。

更新頻度のベストプラクティス

- 毎日または定例会議前に更新する

- 担当者自身が更新する仕組みを作る

- 更新のルールを事前に共有する

更新されない課題管理表は、使われなくなってしまいます。

Step6:定例会議で共有する方法

課題管理表は“作って終わり”ではなく、共有・改善してこそ効果を発揮します。

報告フォーマット例

会議で話す内容はシンプルにまとめるのがおすすめです。

- 課題の概要

- 今どういう状況か

- 次に何をするか

- 困っていることは何か

迷わず報告できるようになります。

課題の棚卸し方法

毎週または隔週で、次の2つをチェックします。

- 完了した課題の整理

- 古くなった課題の見直し・優先順位変更

棚卸しをすると、課題管理表が常に“今の状態に合ったツール”になります。

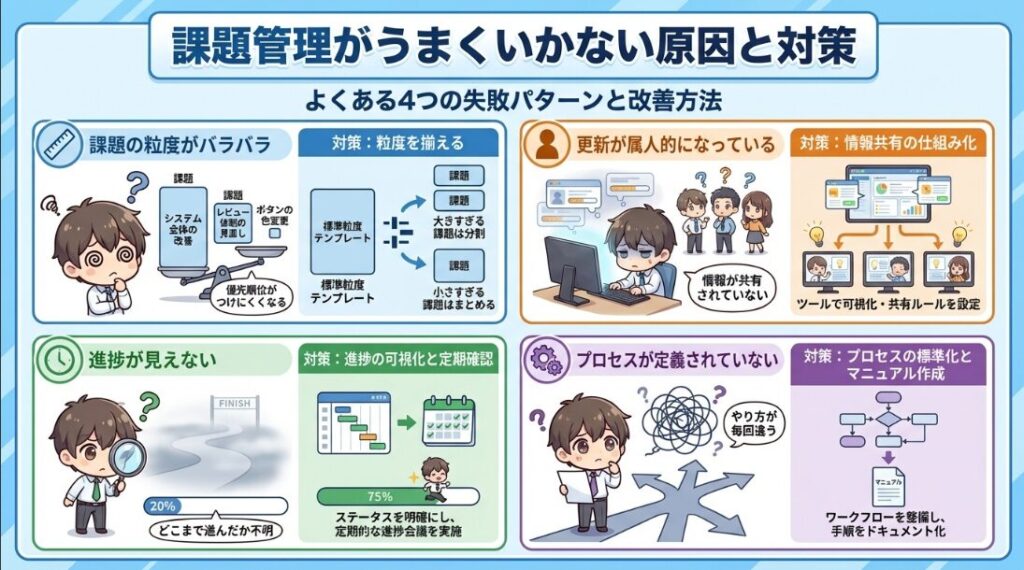

課題管理がうまくいかない原因と対策

課題管理表を使っていても、

「気づけば未更新のまま放置されている」

「課題が溜まるだけで改善につながらない」

といった悩みはよくあります。

ここでは、実務で起きがちな“失敗パターン”と、その解決方法をわかりやすく整理します。

どれも明日からすぐ改善できる内容です。

課題の粒度がバラバラになっている

課題管理がうまくいかなくなる原因のひとつが「粒度の不揃い」です。

課題が大きすぎたり小さすぎたりすると、何をすべきか理解しづらくなります。

粒度を揃える基準

「1つの課題につき、1つの問題」に絞るのが基本です。

悪い例:

- 要件定義の遅れ・レビュー未実施・仕様変更の多さ → 課題が混在している

良い例:

- 要件定義レビューの未実施

- 要件変更の承認プロセスが曖昧

このように、課題を明確に分けることで、対策も整理しやすくなります。

小さすぎる・大きすぎる課題の見直し方

- 大きすぎる課題 → 原因ごとに分割

- 小さすぎる課題 → タスクに分類して表から除く

例:

- 課題:「品質が悪い」 → 大きすぎる

- テスト項目が曖昧

- レビュー基準が不統一

- 設計書の粒度がバラバラ

→ 課題として3つに分割できる

粒度が揃うと、チーム全体で共有しやすくなります。

更新が属人的になっている

課題管理表の運用が続かなくなる理由の多くは、「誰が更新するのか」が曖昧なことです。

更新ルール作り

おすすめのルール例:

- 課題の進捗は「担当者本人が更新」

- 定例会議前に全員がステータスを最新化

- 期限が過ぎた課題はアラートまたは確認対象にする

誰がいつ更新するかを明確にすると、放置される課題が減ります。

自動化できる部分の切り出し

ツールによっては、

- 期限が近い課題の自動通知

- ステータス変更の履歴管理

- 担当者へのリマインド

などの自動化が可能です。

属人化を避けるためにも、ツールの機能は積極的に活用しましょう。

完了条件が曖昧で判断がぶれる

課題が“完了したのかどうか”を判断できないと、議論が毎回ぶれてしまいます。

Good / Bad の完了条件例

Bad例:

- レビューが終わったら完了

→ どこまでをレビューとするのか曖昧

Good例:

- レビュー基準に沿ってチェックし、修正点をすべて反映したら完了

→ 具体的で明確

完了条件を“誰が見ても同じ判断になる形”で書くと、進捗管理が一気に楽になります。

情報共有が遅れ意思決定が滞る

課題管理が機能しない理由のひとつが「共有の遅れ」です。

共有タイミングの最適化

以下のタイミングで共有すると、プロジェクトが動きやすくなります。

- 状況が変わった瞬間

- 対策案が決まったとき

- 課題の優先度を変える必要があるとき

- リスクへ変わりそうな気配があるとき

早めに共有することで、意思決定が加速します。

Slack / Teamsとの連携例

通知機能を使えば、共有漏れをほぼゼロにできます。

例:

- ステータスが「保留」になったらアラート

- Sランク課題は新着時に全員へ通知

- 期限超過は自動投稿で共有

ツール連携は、課題管理を“仕組み化”するうえで非常に効果的です。

課題管理を成功させるポイント

課題管理は「表を作ったら終わり」ではありません。

むしろ重要なのは、どう運用するかです。

ここでは、実務の現場で本当に効果がある運用ポイントを、やさしく整理して紹介します。

どれも難しいことではなく、少し意識するだけで課題管理の質が大きく変わります。

メンバー全員が見られる“1枚構成”にする

課題管理表は、複雑にするほど運用が続かなくなります。

最初はシンプルに「1枚」で管理するのが最も効果的です。

情報をシンプルにまとめる方法

課題の数が多すぎる場合は、以下の基準で整理すると見やすくなります。

- 似ている課題はグループ化する

- 対処済みの課題は別タブへ移動する

- 大項目(品質・工程・体制など)で色分けする

- 課題の説明を短く・簡潔にする

管理表は“誰が見てもすぐ理解できる”状態がベストです。

課題 → タスクの分解ルールを決めておく

課題は「問題点」、タスクは「作業」です。

この違いが曖昧になると、課題管理表が作業管理表のようになり、運用が崩れてしまいます。

課題とタスクの境界線の引き方

目安としては、

- 課題:改善が必要な問題

- タスク:課題を解決するための具体的なアクション

と区別します。

例:

- 課題:レビュー遅延が続いている

- タスク:レビュー基準書を作成する、レビュー担当者を増やす

課題は「なぜ?」、タスクは「どうやって?」です。

リスクと課題を分けて管理する

リスクと課題は混同されやすいですが、管理のアプローチが異なります。

よく混同される理由

- どちらも問題に見える

- 書き方が似ている

- 対策を考えるステップが共通している

このため、同じ表に書かれてしまうことがあります。

リスク管理表との使い分け

- リスク:まだ起きていないが、将来起こる可能性のある問題

- 課題:すでに起きている問題

例:

- リスク:要件変更が増える可能性がある

- 課題:要件変更が多く手戻りが生じている(※すでに発生)

明確に分けておくと、対応方針がブレません。

周期的に棚卸しして古い課題を整理する

課題管理表は更新し続けることで価値が高まります。

逆に、更新されない表は「ただの記録」になり、使われなくなってしまいます。

不要課題の削除基準

棚卸しでは、以下の基準で整理していきます。

- すでに解決済み

- 優先度が低く、対応の必要がない

- タスク化され、課題として扱う必要がなくなった

古い課題を残すと、重要課題が埋もれてしまいます。

優先度の再設定方法

プロジェクトの状況は常に変化します。

そのため、定期的に「今の状況に合わせた優先度」に更新することが重要です。

- 新しい課題が増えた

- スケジュールが圧迫されてきた

- チーム体制が変わった

こうした変化に応じて、優先度を見直すことで、常に現状に合った課題管理ができます。

課題管理に使えるツール比較(Excel / スプレッドシート / SaaS)

課題管理を続けるためには、チームに合ったツールを選ぶことがとても大切です。

どんなに良い管理表を作っても、運用しにくいツールだと更新が滞り、課題管理が形骸化してしまいます。

ここでは、代表的な3つのツール(Excel・Google スプレッドシート・SaaS型ツール)を比較し、特徴や向いている場面をわかりやすく整理します。

Excelのメリット・デメリット

Excelはもっとも身近で、使い慣れた課題管理ツールのひとつです。

向いているチーム

- 社内の一部メンバーだけで管理する

- ファイルをメールなどでやり取りする文化がある

- カスタマイズ性の高い表を作りたい

- 複雑なフィルタや計算式を使いたい

Excelは柔軟性が高いため、詳細な管理表を作りたい場合にぴったりです。

向いていないチーム

- 複数人で同時編集したい

- 変更履歴を追いたい

- 外部とリアルタイムで共有したい

Excelは“共同編集”が弱いため、複数メンバーが同時に更新する課題管理には不向きです。

Googleスプレッドシートの特徴

Googleスプレッドシートは「リアルタイム共同編集」を前提に作られたツールです。

リアルタイム共有の強み

- 複数人が同時に編集できる

- 自動保存でデータが消えない

- どの端末からでもアクセスできる

- コメント機能で会話しながら修正できる

課題管理に非常に向いており、多くの企業が利用しています。

チーム体制が大きくなくても、

「更新漏れをなくしたい」「リアルタイムで状況を共有したい」という場合は最適です。

SaaS(Backlog・Notion・Redmine)のメリット

大規模プロジェクトやIT系のチームでは、SaaS型の課題管理ツールを使うケースが増えています。

自動通知の利便性

- 期限が近づくと自動で通知

- ステータス変更をメンバーへ共有

- コメントや添付がすぐ反映される

通知機能は課題管理の“更新し忘れ”を防ぎ、運用がかなりラクになります。

データ蓄積からの改善

SaaSツールは履歴が残るため、

- 過去の問題点のパターン

- 遅延が起きやすい工程

- ボトルネックになりやすい作業

などを分析しやすく、継続的な改善に役立ちます。

ツールの選び方

ツールは「どれが良いか」ではなく、**チームの特性に“合うかどうか”**で決めることが重要です。

チーム規模別のおすすめ

- 1〜3名の小規模チーム

→ Excel / スプレッドシートのシンプル運用で十分 - 4〜10名程度の中規模チーム

→ Googleスプレッドシートが最も使いやすい - 10名以上 or 部署横断プロジェクト

→ Backlog・Redmine・Notion などSaaSが向いている

更新頻度別の選び方

- 更新が頻繁(毎日更新)

→ スプレッドシート or SaaS - 更新が少ない(月1〜数回)

→ Excelでも問題なし - コミュニケーションを多く取りたい

→ NotionやBacklogなどコメントが使いやすいツール

ツールは運用のしやすさが最優先です。

チームの人数・更新頻度・プロジェクトの性質を踏まえて選びましょう。

課題管理表テンプレート

ここでは、すぐに運用を始めたい方向けに、

そのまま使える課題管理表テンプレートをわかりやすく紹介します。

Excel、Googleスプレッドシート、さらにプロジェクトの種類別に応用できるテンプレートを用意しているので、チームの状況に合わせて選べます。

Excelテンプレート

Excelは、細かなカスタマイズを行いたい場合に向いています。

下記のような構成で作れば、基本的な課題管理は十分に行えます。

Excel課題管理表の基本構成(例)

- 課題ID

- 課題内容

- 原因

- 対応策

- 優先度(S/A/B/C)

- 担当者

- 期限

- ステータス(未着手/対応中/保留/完了)

- コメント・補足

Excelで作る場合、条件付き書式でステータスごとに色分けしたり、

優先度によって自動で並べ替える仕組みを入れると見やすくなります。

Googleスプレッドシートテンプレート

Googleスプレッドシートは、リアルタイム共有・自動保存・コメント機能があるため、

チームで課題管理をする場合にもっとも使いやすい方法です。

スプレッドシートのテンプレ例

基本の項目はExcelと同じですが、スプレッドシートでは以下の使い方が便利です。

- ステータス列をプルダウン化

- コメントで補足事項をやりとり

- フィルタビューで担当者ごとの課題だけ表示

- 「完了」の課題を別シートに自動移動(関数で可能)

スプレッドシートは更新漏れを防ぎやすく、メンバーの状況が常に最新になるのが大きな魅力です。

プロジェクト型テンプレ(IT/営業/企画向け)

プロジェクトの種類によって、課題の傾向は異なります。

ここでは代表的な3タイプを取り上げ、具体例を紹介します。

ITプロジェクト例(開発・Web制作など)

- 要件定義の曖昧さ

- レビュー工程の遅延

- バグの再発

- テスト項目の不足

- デザイン修正の多発

IT系は工程ごとの課題が多いため、

「工程」列(要件/設計/開発/テスト など)を追加すると管理しやすくなります。

営業管理の課題表例

- 商談フォローの遅れ

- 引継ぎ情報の不足

- 顧客対応の属人化

- 案件管理の抜け漏れ

営業チームでは「顧客名」「案件フェーズ」を追加すると便利です。

社内部署改善プロジェクト例

- 会議資料の更新遅延

- 業務フローに無駄がある

- 情報共有手段が統一されていない

- 繰り返し発生するミスの原因未解決

部門横断プロジェクトは、**原因の種類(人・プロセス・仕組み)**の列を追加すると分析しやすくなります。

テンプレートは“完全な正解”があるわけではありません。

大事なのは チームが使い続けられる形に調整すること です。

ケーススタディ:良い課題管理・悪い課題管理

課題管理は、やり方次第で成果が大きく変わります。

ここでは、実際の現場で起きがちな“うまくいくケース”と“失敗するケース”を比較しながら、ポイントを具体的に理解できるよう整理します。

良い課題管理の成功事例

あるプロジェクトチームでは、課題の発生が多く、メンバー間で「何を優先すべきか」が共有されていない状態が続いていました。

そこで、課題管理表を明確なルールのもと運用し直したところ、状況は大きく改善されました。

課題の可視化 → 対策実行 → 効果測定

改善した流れは以下の通りです。

- 課題の可視化

- プロジェクト全体の課題を洗い出す

- 粒度を揃えて整理する

- 対策の実行

- 対策案を複数出して比較

- 優先度と担当者を明確化

- 期限と完了条件を設定

- 効果測定と棚卸し

- 定例会議で毎回ステータスを更新

- 効果が出た課題は「完了」として別シートへ移動

- 必要な課題だけが残り運用の負荷が減少

さらに、スプレッドシートに切り替えたことで、リアルタイム更新が進み、課題対応がスムーズになったという結果が出ました。

失敗する課題管理

一方、形だけ課題管理表を作っても、うまくいかないケースも少なくありません。

よくある失敗例を紹介します。

課題放置で炎上した事例

あるチームでは課題管理表を作ったものの、次のような状況が続いていました。

- 担当者が更新しない

- 完了条件が曖昧で、終わったか判断できない

- 古い課題が残り続け、重要な課題が埋もれる

- 情報共有が遅れ、対応が後手に回る

結果、課題が溜まり続け、納期直前に問題が集中し、プロジェクトが炎上してしまいました。

改善につながらない課題管理の特徴

失敗ケースに共通する特徴は次の通りです。

- 課題とタスクが混在している

- ステータス更新が担当者任せ

- 定例会議で課題を見直さない

- 優先順位の基準がチームで揃っていない

- ツールが使いづらく、更新が続かない

これらを放置すると、課題管理表は「書くだけの表」になってしまいます。

成功事例から学べるポイント

成功しているチームほど、次のような姿勢で課題管理に取り組んでいます。

- シンプルな項目で管理する

- 優先順位のルールを共通化する

- 担当者・期限・完了条件を明確にする

- 週1回の棚卸しで課題を整理する

- ツールを使いやすいものにする

- 必要に応じてタスク分解する

つまり、課題管理は「仕組み+習慣」の両方が揃ってこそ効果を発揮します。

まとめ

課題管理は「難しい専門技術」のように見えますが、

実際は 正しく見つけて、整理して、定期的に更新する ―― この3つを押さえるだけで驚くほど改善します。

この記事では、課題管理の基本から実務で使える運用方法までを体系的に紹介しました。

最後に、明日からすぐ実践できるチェックリストとして要点をまとめます。

🔍 明日から実践できる課題管理チェックリスト

【課題を見つける】

- 目標と現状のギャップを把握できている

- 業務プロセスを分解して課題を洗い出した

- チームへのヒアリングで現場の課題を拾った

- チェックリストで抜け漏れを防いだ

【課題管理表を作る】

- 課題内容・原因・対策・優先度・担当者・期限を記載した

- 課題とタスクを明確に区別した

- 完了条件(Done基準)を具体的に書いた

- 見やすい1枚構成で作成した

【優先順位を決める】

- 緊急度 × 重要度で分類した

- 優先度がチーム内で共有されている

- 火消し課題(緊急だが重要でない)を放置しない

【運用する】

- 毎日 or 定例前にステータス更新している

- 担当者本人が進捗を更新する仕組みになっている

- 古い課題の棚卸しを定期的に行っている

- 必要に応じてタスクに分解している

【ツールを適切に使う】

- チームの規模や働き方に合ったツールを選んだ

- スプレッドシート or SaaSでリアルタイム共有できている

- 通知やコメント機能を活用して共有漏れを防いでいる

小さな一歩から始めれば十分

課題管理は、一気に完璧を目指す必要はありません。

まずは 課題を1つ書き出す、担当者を決める、期限を設定する といった小さな行動で十分です。

この積み重ねが、プロジェクトの安定性につながり、

「課題が早期に見つかる → 解決が進む → トラブルが減る」

という理想的なサイクルを作ります。

この記事が、あなたのチームの課題管理をよりスムーズにし、

プロジェクト成功の後押しになれば嬉しいです。