目次

はじめに

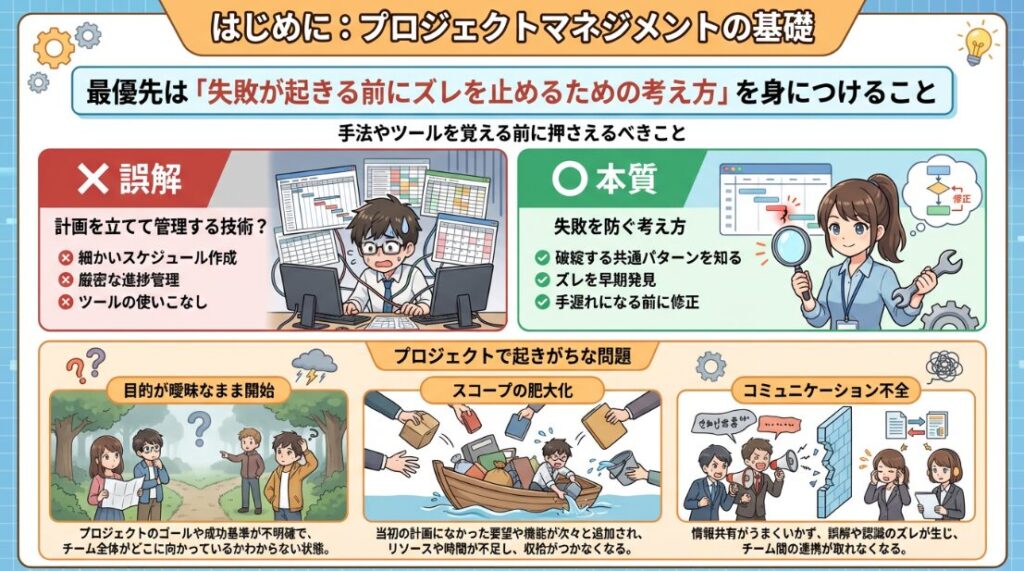

結論から言うと、プロジェクトマネジメントの基礎は「計画を立てて管理する技術」ではなく、「失敗が起きる前にズレを止めるための考え方」を身につけることが最優先です。

手法やツールを覚える前に、プロジェクトが破綻する共通パターンと、それを防ぐ進め方を押さえるべきです。

プロジェクトは、期限・成果・関わる人が最初から決まっている仕事です。にもかかわらず、目的が曖昧なまま始まり、途中経過が共有されず、問題が表に出たときには手遅れになっているケースが少なくありません。プロジェクトマネジメントの基礎とは、こうした事態を偶然に任せず、意図的に防ぐための枠組みです。

進め方を決めずに走り出すと、頑張っているのに成果が出ない状態が続きます。一方で、最初に全体像と判断基準を共有しておけば、小さなズレの段階で立て直せます。基礎を理解することで、経験や勘に頼らず、再現性のある進め方が可能になります。

プロジェクトマネジメントって、結局なにをすること?

プロジェクトマネジメントは、作業を細かく管理することではなく、成果が出なくなる原因を先回りして潰す役割を担います。目の前のタスクをこなすことよりも、「この進め方で最後まで辿り着けるか」を常に確認し続けることが本質です。

プロジェクトは、日常業務とは違い、終わりと成果が決められています。同じ作業を繰り返す仕事とは異なり、途中で状況が変わることを前提に進みます。そのため、最初に決めた計画を守ることよりも、ズレが出た瞬間に気づき、修正できる状態を保つことが重要になります。

個々の能力が高くても、全体の方向が揃っていなければ成果は安定しません。誰が何を担当し、どこまで進んでいて、今なにが問題なのかが見えない状態では、判断が遅れます。プロジェクトマネジメントは、こうした見えにくい部分を可視化し、迷わず手を打てる状態を作ります。

つまり、プロジェクトマネジメントとは「管理のための管理」ではなく、「失敗しないための準備と確認」を続ける仕組みです。この考え方を押さえるだけで、進め方そのものが大きく変わります。

なぜ今、プロジェクトマネジメントが必要と言われるのか

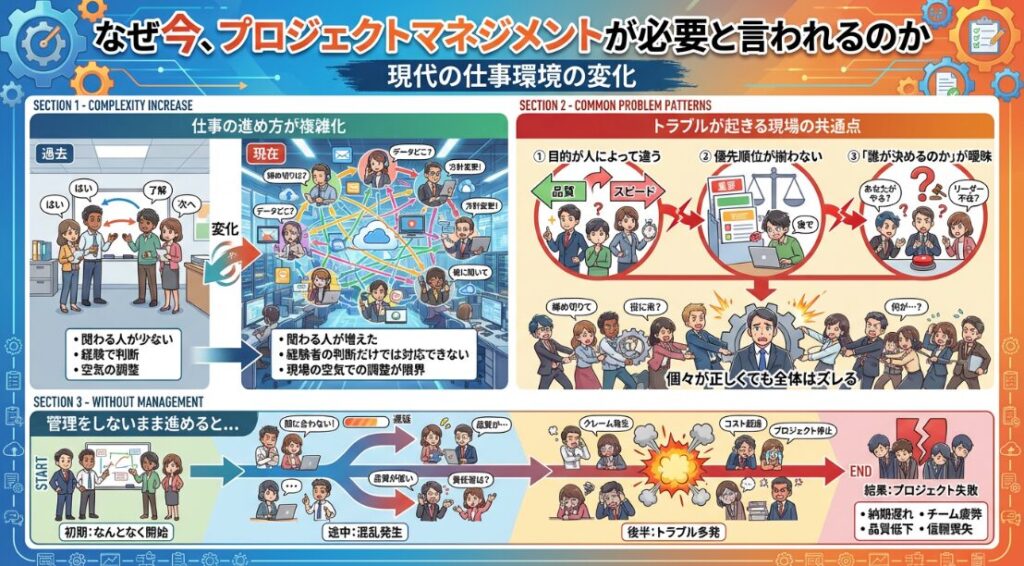

仕事の進め方が複雑になり、関わる人が増えたことで、自然にうまく回る前提が通用しなくなっています。昔のように、経験者の判断や現場の空気だけで調整できる規模を超えているのが現実です。

トラブルが起きる現場には共通点があります。目的が人によって違い、優先順位が揃わず、問題が起きても「誰が決めるのか」が曖昧な状態です。この状況では、個々が正しいと思う行動を取っていても、全体としてはズレが広がります。

管理をしないまま進めると、最初は順調に見えても、後半で一気に負荷が集中します。期限直前になって発覚する手戻り、認識違いによるやり直し、責任の押し付け合いが重なり、結果として品質も信頼も落ちます。これらは能力不足ではなく、進め方の問題です。

プロジェクトマネジメントが求められている理由は、完璧な計画を作るためではありません。判断の軸を共有し、ズレが小さいうちに止められる状態を作るためです。これがない限り、どれだけ努力しても安定した成果にはつながりません。

プロジェクトはどんな流れで進めればいい?

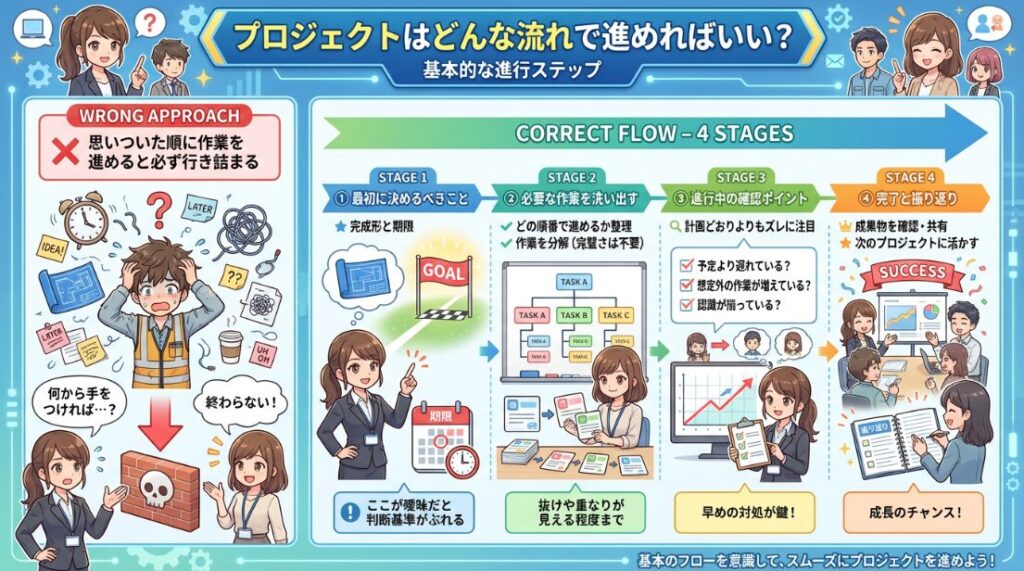

プロジェクトは、思いついた順に作業を進めると必ずどこかで行き詰まります。最初に全体の流れを決めておくことで、途中で起きる問題を「想定内の調整」に変えられます。

最初に決めるべきなのは、完成形と期限です。ここが曖昧なまま走り出すと、途中で判断基準がぶれます。次に、達成までに必要な作業を洗い出し、どの順番で進めるかを整理します。この段階で完璧さは不要ですが、抜けや重なりが見える程度まで分解しておくことが重要です。

進行中は、計画どおり進んでいるかよりも、ズレが生じていないかを確認します。予定より遅れている、想定外の作業が増えている、関係者の認識が揃っていないといった兆候が出た時点で手を打てば、大きな崩れにはなりません。

最後は、終わらせ方が重要です。成果物を確認し、想定どおりの結果になったかを整理します。うまくいかなかった点を曖昧にしたまま終えると、同じ失敗を繰り返します。流れを意識して進めることで、プロジェクトは経験値として積み上がります。

次のH2を書いて良いか?

PMBOKってよく聞くけど、現場では何に使うの?

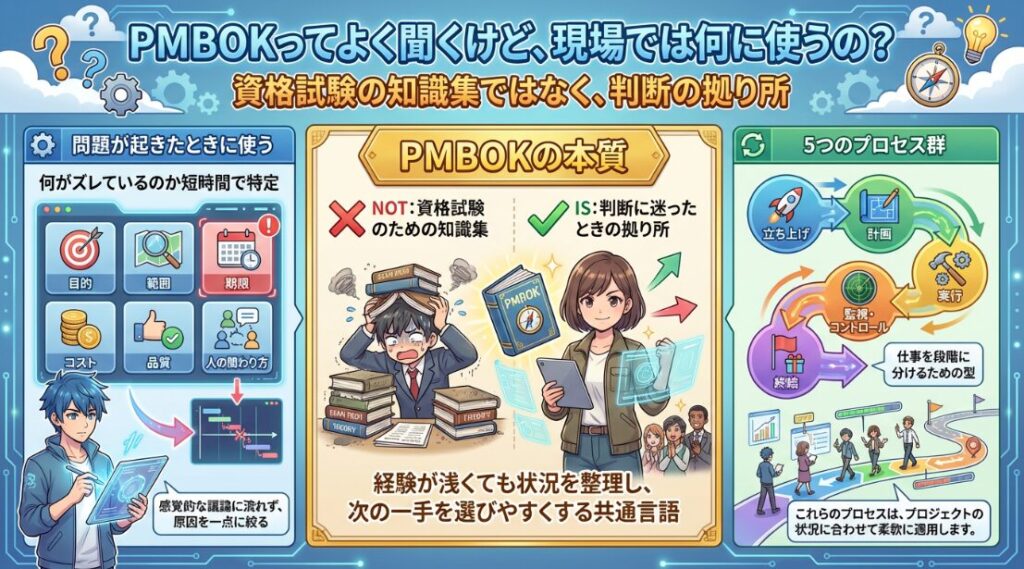

PMBOKは、資格試験のための知識集ではなく、判断に迷ったときの拠り所になります。経験が浅くても、状況を整理し、次の一手を選びやすくするための共通言語です。

現場では、問題が起きた瞬間に「何がズレているのか」を短時間で特定する必要があります。PMBOKが示す流れや考え方を知っていると、目的、範囲、期限、コスト、品質、人の関わり方といった要素を切り分けて見られます。感覚的な議論に流れず、原因を一点に絞りやすくなります。

5つの流れは、仕事を段階に分けるための型です。最初に方向を定め、計画を作り、動かし、ズレを監視し、きちんと終える。この順序を意識するだけで、途中で判断が詰まる場面が減ります。10の知識エリアは、すべて暗記する必要はありません。困ったときに「どこを見落としていそうか」を確認するためのチェックポイントとして機能します。

現場でPMBOKが役立つ理由は、正解を押し付けるからではなく、判断の軸を揃えられるからです。属人化しやすい判断を言葉にできる点が、最大の価値です。

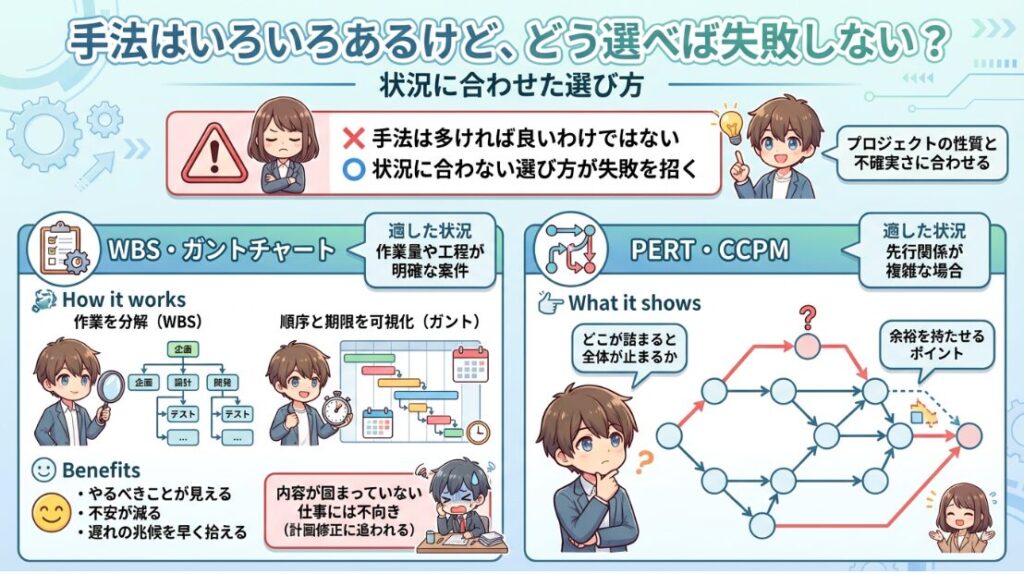

手法はいろいろあるけど、どう選べば失敗しない?

手法は多ければ良いわけではなく、状況に合わない選び方が失敗を招きます。大切なのは、プロジェクトの性質と不確実さの大きさに合わせて、無理のない型を使うことです。

作業量や工程が明確な案件では、WBSで作業を分解し、ガントチャートで順序と期限を可視化すると安定します。やるべきことが見えない不安が減り、遅れの兆候も早く拾えます。一方で、内容が固まっていない仕事に同じやり方を当てはめると、計画修正に追われます。

先行関係が複雑な場合は、PERTやCCPMが役立ちます。どこが詰まると全体が止まるのかが見えるため、余裕を持たせるポイントを誤りにくくなります。変更が頻繁に起きるプロジェクトでは、アジャイル型の進め方が向いています。完璧な計画を立てるより、小さく作って確認する方が失敗を抑えられます。

WBSやガントは「全体が見えている仕事向け」、アジャイルは「進みながら形が変わる仕事向け」です。手法を使い分けることで、管理が重荷になる状態を避けられます。

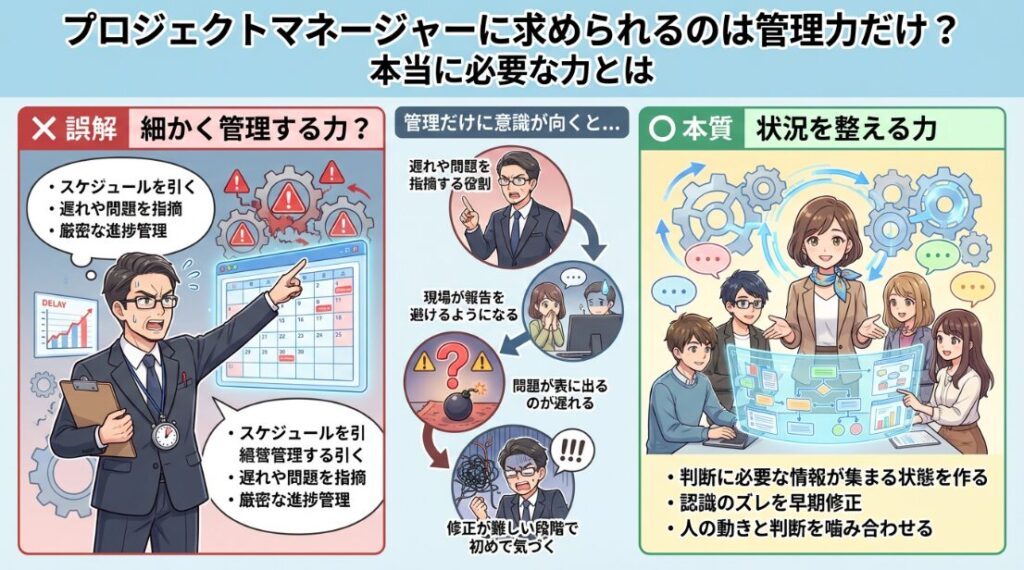

プロジェクトマネージャーに求められるのは管理力だけ?

プロジェクトマネージャーに必要なのは、細かく管理する力よりも、状況を整える力です。スケジュールを引くことができても、人の動きや判断が噛み合っていなければ、プロジェクトは止まります。

管理だけに意識が向くと、遅れや問題を指摘する役割に偏ります。そうなると、現場は報告を避けるようになり、問題が表に出るのが遅れます。結果として、修正が難しい段階で初めて事態に気づくことになります。

求められるのは、判断に必要な情報が自然に集まる状態を作ることです。進捗や課題を言いやすい空気を保ち、認識のズレが出た時点で軌道修正できる関係性を築きます。技術的な知識よりも、こうした調整力の差が結果に直結します。

スケジュール管理は基礎ですが、それだけでは足りません。プロジェクトマネージャーは、全体の流れと人の動きをつなぎ、無理が生まれる前に整える存在です。

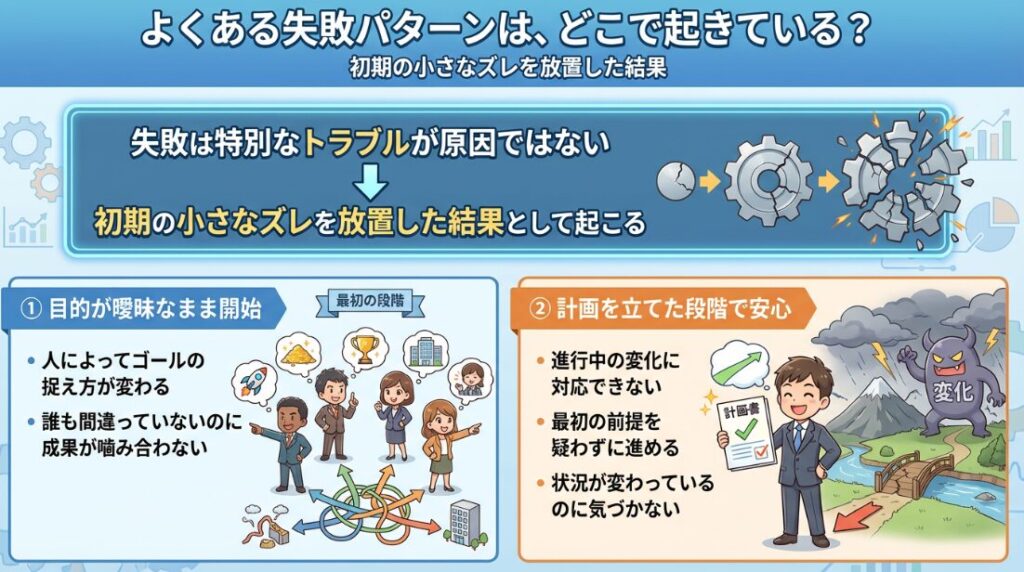

よくある失敗パターンは、どこで起きている?

プロジェクトの失敗は、特別なトラブルが原因ではなく、初期の小さなズレを放置した結果として起こります。多くの場合、問題はすでに途中段階で表に出ています。

目的が曖昧なまま始まると、人によってゴールの捉え方が変わります。誰も間違ったことをしていないのに、成果が噛み合わない状態が生まれます。さらに、計画を立てた段階で安心してしまうと、進行中の変化に対応できません。状況が変わっているのに、最初の前提を疑わずに進めてしまいます。

問題を先送りにする習慣も失敗を加速させます。小さな違和感を見過ごすほど、修正に必要な手間と影響範囲は大きくなります。報告しづらい空気や、決断を避ける姿勢が重なると、気づいたときには選択肢が残っていません。

失敗は突然起きるのではなく、気づけたはずのサインを拾えなかった結果です。起きやすいポイントを知っておくだけで、多くのトラブルは防げます。

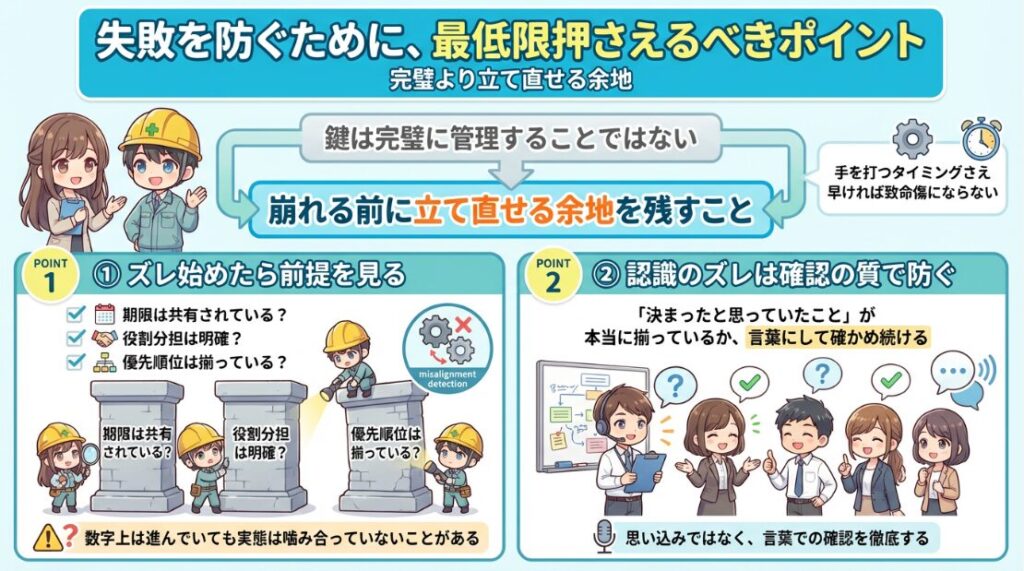

失敗を防ぐために、最低限押さえるべきポイント

失敗を防ぐ鍵は、完璧に管理することではなく、崩れる前に立て直せる余地を残すことです。多くのプロジェクトは、手を打つタイミングさえ早ければ致命傷になりません。

進捗がズレ始めたときに見るべきなのは、作業量よりも前提です。期限、役割分担、優先順位のどれかが共有されていないと、数字上は進んでいても実態は噛み合っていません。数字だけを追うと、根本的なズレを見逃します。

認識のズレは、会議の回数ではなく、確認の質で防げます。「決まったと思っていたこと」が本当に揃っているかを、言葉にして確かめ続けることが重要です。曖昧な合意は、後から必ず負担になります。

想定外を完全になくすことはできませんが、広がり方は抑えられます。問題が小さいうちに表に出る流れを作っておけば、調整は現実的な範囲で済みます。これが、プロジェクトを安定させる最低条件です。

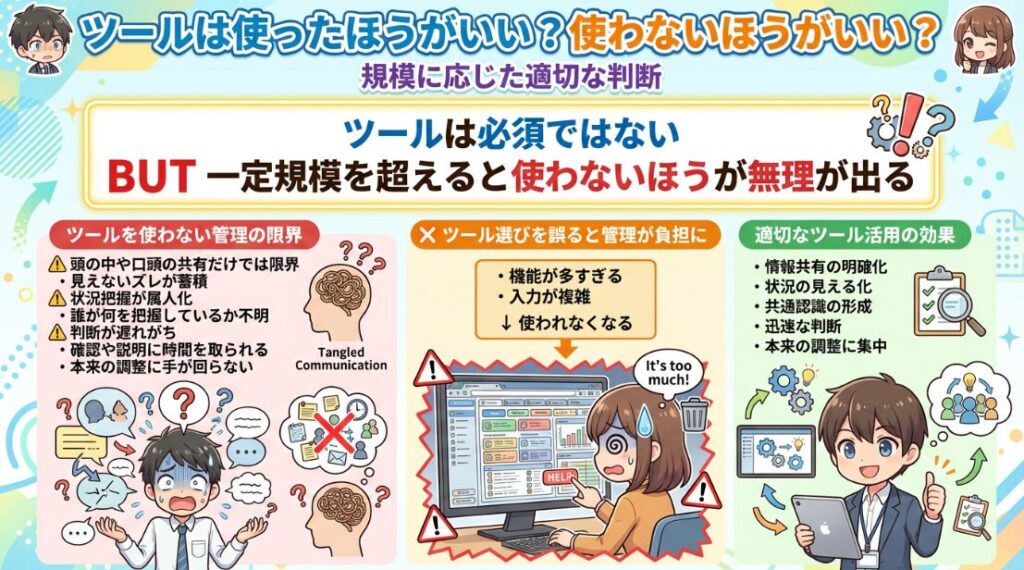

ツールは使ったほうがいい?使わないほうがいい?

ツールは必須ではありませんが、一定規模を超えると使わないほうが無理が出ます。頭の中や口頭の共有だけで回せる範囲には限界があり、見えないズレが蓄積します。

ツールを使わない管理は、状況把握が属人化しやすくなります。誰が何を把握しているのか分からず、判断が遅れがちになります。結果として、確認や説明に時間を取られ、本来の調整に手が回らなくなります。

一方で、ツール選びを誤ると管理が負担になります。機能が多すぎるものや、入力が複雑なものは、使われなくなります。小規模でも、タスクの一覧、期限、担当が一目で分かる程度の仕組みがあれば十分です。

ツールは管理を厳しくするためのものではありません。状況を共有し、判断を早めるための補助です。必要最低限の可視化ができるものを選ぶことで、進行は安定します。

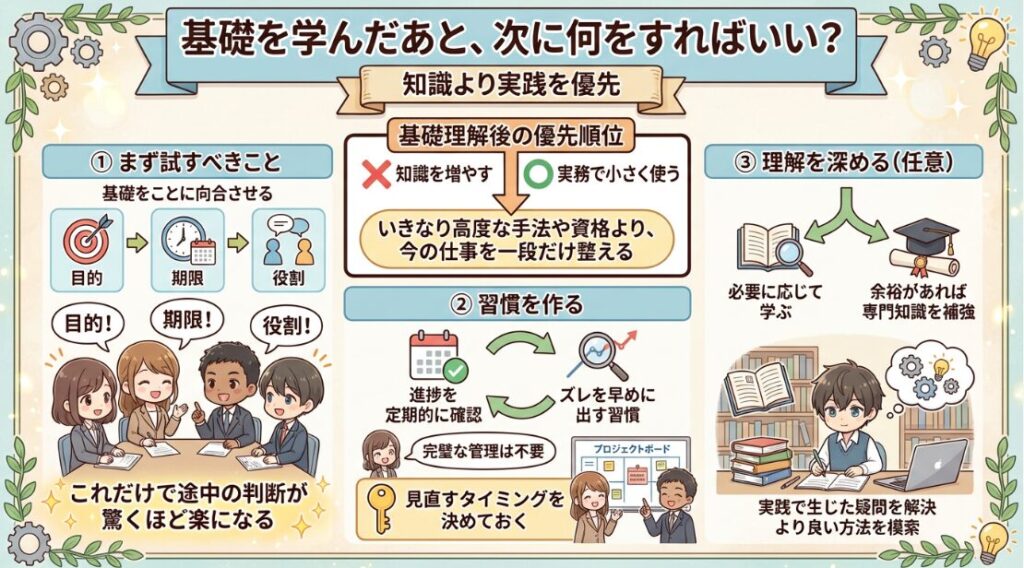

基礎を学んだあと、次に何をすればいい?

基礎を理解したあとは、知識を増やすよりも、実務で小さく使うことを優先すべきです。いきなり高度な手法や資格に進むより、今の仕事の進め方を一段だけ整えるほうが効果は出ます。

まず試すべきなのは、目的・期限・役割を言葉で揃えることです。これだけで、途中の判断が驚くほど楽になります。次に、進捗を定期的に確認し、ズレを早めに出す習慣を作ります。完璧な管理は不要ですが、見直すタイミングを決めておくことが重要です。

体系的に理解を深めたい場合は、PMBOKを軸に全体像を整理すると混乱しません。資格は必須ではありませんが、共通言語を持ちたい環境では有効です。現場で使う意識がないまま知識だけを増やしても、成果には直結しません。

プロジェクトマネジメントの基礎は、学び続ける対象ではなく、使い続ける土台です。進め方が安定し始めたとき、基礎が身についていることを実感できます。

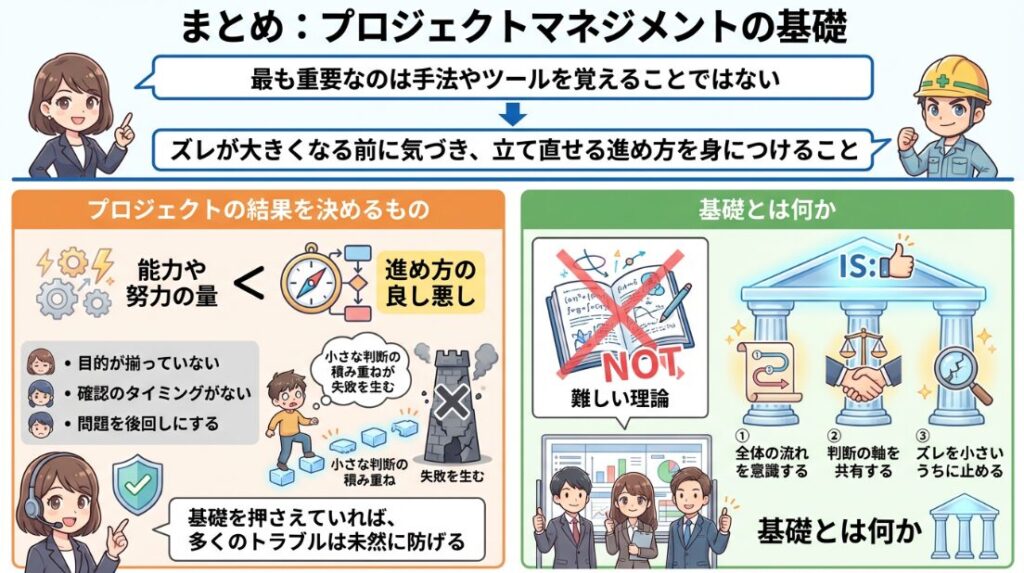

まとめ

結論から言うと、プロジェクトマネジメントの基礎で最も重要なのは、手法やツールを覚えることではなく、ズレが大きくなる前に気づき、立て直せる進め方を身につけることです。

計画・管理・調整を「型」として押さえることで、経験や勘に頼らず、安定した成果を出せます。

プロジェクトは、能力や努力の量よりも、進め方の良し悪しで結果が決まります。目的が揃っていない、確認のタイミングがない、問題を後回しにする。こうした小さな判断の積み重ねが、失敗を生みます。逆に言えば、基礎を押さえていれば、多くのトラブルは未然に防げます。

基礎とは、難しい理論ではありません。全体の流れを意識し、判断の軸を共有し、ズレを小さいうちに止めることです。これができていれば、手法やツールは後から自然に活きてきます。

プロジェクトマネジメントの基礎は、特別な人のための知識ではなく、仕事を安定させたい人すべてに必要な土台です。ここを押さえておくことが、成果を積み上げる一番の近道になります。