目次

プロジェクトマネジメント手法とは何か

皆さんは「プロジェクトマネジメント手法」と聞いて、どのようなものを想像されますか?簡単にいうと、これはプロジェクトをスムーズに進めるための計画や進行方法、管理の“やり方”をまとめたものです。たとえば、新商品を作るプロジェクトや、システム開発、イベントの企画運営など、ゴールに向かって多くの人と共に作業を進めるときによく使います。

プロジェクトには、“やること”や“関わる人”がたくさんあり、何から始めてどのような順番で進めればよいか悩む方が多いです。そこで登場するのがプロジェクトマネジメント手法です。手法には、やることを細かく分けて順番通りに進める「ウォーターフォール」、状況に応じて柔軟に計画を見直す「アジャイル」、役割や作業を可視化する「カンバン」などがあります。

また、プロジェクトを進めるための“標準や体系”も世界中で作られています。有名なものには、PMBOK(プロジェクトマネジメントの知識体系ガイド)、P2M(日本発のプロジェクト&プログラムマネジメント標準)、ICB(国際的なマネジメント基準)などがあります。これらは、プロジェクトの進め方をまとめた“ルールブック”のようなものです。

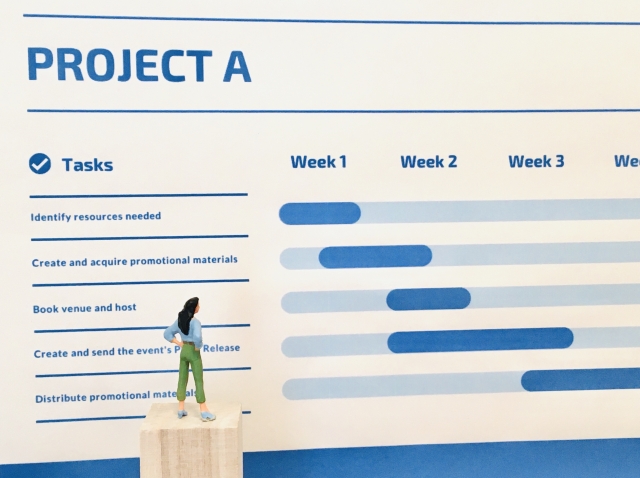

さらに、計画や進捗を“見える化”する道具や考え方も大切です。例えばWBS(作業分解構造)はやることを細かく分けて整理する方法、ガントチャートやPERT図はスケジュールや進み具合を見やすくする図のことです。

このようにプロジェクトマネジメント手法は、「計画を立てる」「経過を見える化する」「みんなが同じゴールを意識できる」ための工夫や道具の組み合わせです。それぞれの手法や考え方には特徴や得意な場面があるため、プロジェクトごとに最適なものを選ぶことが大切です。

この記事でわかること(主要5点)

- プロジェクトマネジメント手法の基本

そもそも手法とは何か、代表的な種類とその特徴がわかる。 - 主要な手法の比較と使いどころ

ウォーターフォール・アジャイル・カンバンなど、どんな場面で活かせるのか理解できる。 - 手法選びの判断基準

要件の安定性、依存関係の複雑さ、組織の規模など、選び方のポイントが学べる。 - 実務での進め方と落とし穴

計画→実行→振り返りまでの流れと、現場で陥りやすい注意点が整理できる。 - ハイブリッド活用と最新ツールの使い方

複数手法の組み合わせ方や、ガントチャート・カンバンツールなど実践に直結する工夫がわかる。

次の章では、代表的な手法の種類と特徴について具体例を交えてご紹介します。

代表的な手法の種類と特徴

プロジェクトマネジメントには、さまざまな進め方や考え方が存在します。まずPMBOK(ピンボック)ですが、これはプロジェクト管理の基本的な知識を体系的にまとめたガイドラインです。世界的にも広く使われ、多くの企業がベースにしています。

次に、WBS(作業分解構成図)です。これはプロジェクトで必要な作業を細かく分けて、ツリー状に整理するものです。たとえば家を建てるなら、「基礎工事」「壁の組み立て」「屋根の設置」など大きな仕事をさらに「コンクリート打設」「鉄筋設置」といった小さな作業に分けて全体を把握しやすくします。

ガントチャートは、タスクをカレンダー状に並べて、どの作業がいつ始まって終わるかを一目で見えるようにした表です。建設現場やイベント準備など、進行状況を管理する際によく使われます。

続いてPERT(パート)という手法は、タスク間の複雑な順序関係をネットワーク図という図で表します。たとえば飛行機の設計のように多くの関係する仕事がある場合、どの順番で進めると全体が最短で終わるかを可視化できます。

CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)は、重要な工程や資源に焦点を当て、バッファ(余裕時間)を管理することで遅延を減らします。たとえば製造業など、限られた人数や設備で多くの作業を進める場合に向いています。

PPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)は複数のプロジェクトをまとめて管理し、全体最適を図る手法です。会社全体でどのプロジェクトを優先するか、投資や人員をどう配分するかを考える時に役立ちます。

P2M(プログラム&ポートフォリオ・マネジメント)は組織戦略と結びつけ、複数のプロジェクト群(プログラム)や投資全体(ポートフォリオ)を広い視点で管理します。

アジャイルは、変化が激しい現場で小さな目標を繰り返し達成しながら進める考え方です。スクラムは、このアジャイルを具体的に実践する方法で、2週間など短い期間(スプリント)ごとに成果物を作ります。

カンバンは、作業の流れを“見える化”し、同時に進める仕事の数を制限します。工場の生産ラインやIT開発などで使われます。

最後にウォーターフォールという進め方ですが、これは「計画→設計→実装→テスト」の順番で進む伝統的な方法です。大きな変更が少ない場合や最初にゴールがはっきりしているプロジェクトで選ばれます。

次の章では「手法の選び方(判断基準)」について説明します。

手法の選び方(判断基準)

プロジェクトマネジメント手法にはさまざまな種類がありますが、どの手法が最も適しているかは、プロジェクトごとの状況を考慮して判断する必要があります。ここでは、手法選びの主な基準について分かりやすく解説します。

1. 要件の安定性と変更頻度

プロジェクトの内容が最初からはっきり決まっていて、途中で大きな変更が起こりにくい場合には「ウォーターフォール型」など計画重視の方法が適しています。たとえば、建設工事のように手順通り進めることが大切なケースです。一方、要件の変更が頻繁で、完成形を作りながら探っていくような場合は「アジャイル型」や「スクラム」、タスク管理が柔軟な「カンバン」方式が有効です。Webサービス開発や新商品の試作では、アジャイルが力を発揮します。

2. 規制・品質保証の重視

規制が多い分野や、品質基準が厳しい場合には、「PMBOK」や「ウォーターフォール型」のような手法が向いています。また、計画通りに工程を進めて品質管理することが必要な製品開発や医療分野などにはこのタイプが選ばれます。

3. 依存関係の複雑さ

複数の作業やチームが複雑に絡み合う大規模なプロジェクトでは、作業の順序や影響関係を整理できる「PERT」や「CPM」「CCPM」などの分析型手法が役立ちます。例えば、製造ラインの最適化や大型イベントの準備などです。

4. 組織全体・複数プロジェクトの管理

プロジェクトをいくつも同時に進める場合や、会社全体のプロジェクト管理が求められるときは、「PPM」や「P2M」といった手法を使って組織の仕組み設計から見直します。例えば、複数の新製品立ち上げを同時に進める大企業で利用されます。

5. 計画や進捗管理の標準化

計画や進捗の見える化・標準化を重視する場合、「WBS」や「ガントチャート」を使うと、誰がどの作業を担当しているか、スケジュールが一目で分かりやすくなります。多くの業種で採用されています。

6. ツールと既存プロセス・人材との適合性

選択した手法を支えるツールの導入も重要です。たとえば「Jira」や「Miro」など、実際の現場で活用しやすいツールがあるか、既存のプロセスや社内の人材スキルと適合しているかも確認しましょう。

次の章では、実際にプロジェクトを進めていく際のステップについて紹介します。

実務での進め方(ステップ)

実務でプロジェクトを進める際の基本ステップ

前章では、プロジェクトマネジメント手法を選ぶ基準やポイントについて解説しました。この章では、実際の業務現場でプロジェクトをどのように進めていくのか、具体的なステップをわかりやすくご紹介します。

1. プロジェクトの枠組み作り

最初に、プロジェクト全体のルールや標準的な方法を整理します。たとえば、進捗報告のフォーマットや、関係者の役割を決めておくことが大切です。PMBOK(ピンボック)やP2Mといった有名な参考書をもとに、自分たちの会社やチームに合うやり方を定めましょう。

2. 目標を明確にして分担を決定

続いて、プロジェクトで何を目指すのか(スコープ)をはっきりさせます。それを小さな作業単位に分けて、担当者や完了までの期限を割り当てます。これによって、「この人が、いつまでに、何をやるか」が一目でわかるようになります。

3. スケジュールの設計

それぞれの作業の順番や関係性を洗い出し、全体の工程表を作ります。作業どうしに順番や依存関係がある場合には、PERTやCPM(作業の流れを図で示す方法)が役立ちます。作成した工程をガントチャートにまとめると、計画が見やすくなります。もし人や設備の数が限られていれば、CCPMという考え方で余裕(バッファ)を設けてトラブルに備えます。

4. 実行と見える化

決めた計画に沿って作業を進めていきます。進捗や課題を「見える化」するには、タスクボードやカンバン方式が便利です。仕事を抱えすぎないようにするため、「今進めてよい作業の数」を決めたり、毎日短く集まって進捗を確認する仕組み(スタンドアップミーティング)も効果的です。

5. 複数プロジェクトの運営と見直し

もし同時に複数進行している場合は、プロジェクトごとの優先順位や資源配分を調整します。プロジェクトポートフォリオマネジメント(PPM)と呼ばれる手法を使い、定期的にバランスを見直すのがポイントです。

6. 振り返りと改善

最後に、プロジェクトが終わったら必ず振り返りの時間を設けます。良かった点や改善すべき点を話し合い、次のプロジェクトに活かすことで組織力が高まります。「レトロスペクティブ」や「ふりかえり会」といった形で行います。

次の章に記載するタイトル:手法の組み合わせ例(ハイブリッド)

手法の組み合わせ例(ハイブリッド)

プロジェクトマネジメントでは、一つの手法だけでは全ての課題に対応しきれない場合があります。そのため、複数の手法を組み合わせて使う「ハイブリッド」方式が現場でよく見られます。ここでは、代表的な組み合わせ例を具体的にご紹介します。

ウォーターフォールとアジャイルの併用

伝統的なウォーターフォール手法は、最初に全ての要件を固めて工程ごとに段階的に進めます。しかし、上流工程で要件の完全な凍結が難しい場合には、アジャイル(特にスクラム)を取り入れ反復的に作業を進める部分を作ります。例えば、システム開発の設計や製造部分はガントチャートで進捗管理しつつ、まだ仕様がはっきりしないUI画面はスクラムで短期間ずつ開発を繰り返す、という方法です。現場とマネジメント、双方のニーズをバランス良く満たせます。

PMBOKとカンバンの組み合わせ

PMBOKはプロジェクトを体系的に管理する手法ですが、日々の具体的な作業の見える化にはカンバンが有効です。プロジェクト全体はPMBOKの標準プロセスで管理しつつ、個々のタスクはカンバンボードを使って「見える化」できます。たとえば、付箋やカードを使い、作業中や完了したタスクをボードで管理します。これにより、一度に引き受ける仕事量(WIP)を制限し、作業の滞りを早期に発見できます。

PPMとCCPMの統合

PPM(プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント)は複数プロジェクトの全体的な資源配分を最適化する手法です。一方、CCPM(クリティカル・チェーン・プロジェクトマネジメント)はプロジェクト個別の納期短縮やリスクへの対応が得意です。PPMで人や予算を全体最適化し、個々のプロジェクトではCCPMでバッファを管理して進行管理を強化することで、現場の遅れも早期にキャッチできます。

次の章に記載するタイトル:代表手法の比較(要点)

代表手法の比較(要点)

プロジェクトマネジメントにはさまざまな手法があり、それぞれ強みや適した場面が異なります。ここでは、主な手法の特徴と使いどころをわかりやすく比較します。

1. 計画・統制に強い手法について

「WBS」「ガントチャート」「PERT」「CCPM」は、計画を立てて進行を管理したい場合に効果的です。

- WBS(作業分解図)は、仕事を小さな単位に分けて抜け漏れを防ぐ方法です。

- ガントチャートは、工程を時間軸で見える化してスケジュール管理できる図です。

- PERTは、仕事の前後関係や最短経路を整理し、遅れが出やすい部分を見つけやすくします。

- CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)は、工程の“余裕”を意識して全体の遅延リスク低減に役立ちます。

例えば、製造や建設プロジェクトなど、段取りが多く後戻りが難しい場面に向いています。

2. 実行と適応に強い手法について

「アジャイル」「スクラム」「カンバン」は、変化が多い現場やスピード重視のプロジェクトに適しています。

- アジャイルは、短い期間で成果を出しながら柔軟に方針を見直します。

- スクラムは、数人のチームで協力しながら短期間で目標を繰り返し達成する進め方です。

- カンバンは、進捗をボードで“見える化”し、メンバー間で仕事の状況を共有します。

IT開発やサービス業など、状況変化にすばやく対応したい時に力を発揮します。

3. 標準や原則的な手法について

「PMBOK」「P2M」「ICB」のような手法は、基本の指針を示します。

- PMBOKは、プロジェクトの管理で押さえておきたい流れやポイントを体系立てています。

- P2MやICBも同様に、全体像や基本的な考え方を知りたいときに役立ちます。

さまざまな業種や規模で幅広く利用できます。

4. 多案件の統治に強い手法について

「PPM」は、複数プロジェクトをまとめて管理したい場合に有効です。

- PPMは、会社全体の視点で人やお金をうまく配分し、優先順位をつけて無駄なく推進します。

例えば、大きな組織で同時に複数のプロジェクトを扱う時に最適です。

次の章に記載するタイトル:ツール活用のポイント

ツール活用のポイント

プロジェクト管理ツールの役割

プロジェクトを効率よく進めるためには、ツールの活用が欠かせません。代表的なツールには、作業の流れや担当を明確にする「WBS(作業分解構成図)」や、スケジュールを見える化する「ガントチャート」などがあります。これらのツールを使うことで、「今、どの作業にどのくらい時間がかかっているのか」や「誰がどの仕事を担当しているのか」が一目で分かります。具体的には、Microsoft ProjectやBacklog、Asanaなどがあります。

スクラムやカンバンのボード運用

アジャイル型のプロジェクトには、JiraやTrelloといったボード型ツールが役立ちます。作業を『付箋』のように並べて見せることで、進捗や課題を直感的に把握できるのが特徴です。例えば「WIP制限」を設けて、同時に進める仕事の数を制限することで、作業効率を上げることができます。また、「リードタイム」(作業の開始から完了までの時間)も自動で記録できるため、チームの課題を見つけやすくなります。

テンプレートと標準プロセスの活用

大きなプロジェクトや複雑な作業には、手順や進め方を統一したテンプレートが便利です。PMBOK(プロジェクトマネジメント知識体系ガイド)のような標準手順をベースに、各チームでカスタマイズしたテンプレートを準備しましょう。こうすることで、新しいメンバーもすぐに仕事の全体像を把握でき、チーム全体での作業の質も安定します。

次の章に記載するタイトル:導入時の注意点とベストプラクティス

導入時の注意点とベストプラクティス

プロジェクトマネジメント手法を実際に導入する際は、いくつかの大切なポイントがあります。まず重要なのは、選んだ手法やその組み合わせが、現場の特性や目的に合っているかを見極めることです。例えば、開発スピードを重視したい現場には、細かく機能ごとに計画しやすい「スクラム」や、進捗が見えやすい「かんばんボード」が向いています。一方で、大規模なプロジェクトや全社的な取り組みでは「PPM」など、全体管理がしっかりできる手法が適しています。

手法の導入では、メンバー全員が共通言語でやり取りできる環境作りも大切です。ガントチャートやボードを取り入れて情報を可視化し、関係者と進捗認識をそろえていくことが、誤解や手戻りの防止につながります。また、計画時には「この日までに何を達成する」という節目(マイルストーン)をはっきりさせておくと、進行中に迷いが生じづらくなります。作業分解(WBS)は詳細すぎても大雑把すぎても運用が難しいので、担当が無理なく把握できる範囲で分けましょう。依存関係も最初に整理しておくと、突発的な遅延や調整ミスを最小限にできます。

運用後は、定期的なレビューや振り返りを設け、気づいた課題や改善点をすばやくチームに反映させましょう。過去の成功例をまねるだけでなく、自分たちの現状に合わせて手法やルールも微調整すると、組織に定着しやすくなります。もし、PMBOKのようなフレームワークを活用する場合は、使用しているバージョンを明確にしておくことが重要です。内容が更新される場合もあるため、最新の指針かどうかを常に確認するとよいでしょう。

次の章に記載するタイトル:用語ミニガイド

用語ミニガイド

よく使うプロジェクトマネジメント用語の解説

ここでは、プロジェクトマネジメントの現場でよく登場する言葉について、分かりやすく解説します。それぞれの用語がどんな意味を持ち、どんな場面で活用されるかもあわせてご紹介します。

WBS(作業分解構成図)

WBSとは「Work Breakdown Structure」の略で、プロジェクトでやるべき作業を細かく分けて整理した図のことです。例えば、家を建てる場合なら「土台づくり」「壁づくり」「屋根づくり」といった具合に工程を分け、誰がいつまでにやるのかを明確にします。

PERT(パート図式評価法)

PERTは、やるべき作業どうしのつながり(依存関係)を図で表す手法です。複雑なプロジェクトの流れを整理したいときや、どこで遅れが出ると全体に影響するかを把握したい時に役立ちます。

CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)

CCPMは作業だけでなく、人や設備など「リソース(資源)」の重なりも考慮して、作業が遅れないよう進める管理の方法です。特に複数の人が一緒に進める場合や、限られた設備をやりくりする場面で、遅れ対策に活用されます。

PPM(プロジェクトポートフォリオマネジメント)

PPMは、単独のプロジェクトだけでなく、複数のプロジェクト全体を見渡して管理する方法です。人や予算などの資源を無駄にしないよう割り振り、全体で最大の成果が出るように調整します。

P2M

P2Mは、日本で生まれたプロジェクトマネジメントの枠組みです。一つのプロジェクトにとどまらず、複数のプロジェクトのまとまり(プログラム)や、その集合体(ポートフォリオ)までを総合的に管理する点が特徴です。

アジャイル

アジャイルは「柔軟に、すばやく」という意味で、短い期間ごと(例:1週間や2週間)に少しずつ進めて都度見直す、現代的なやり方の代表です。変化が多い仕事や、途中で計画が変わることが予想されるときに向いています。

スクラム

スクラムはアジャイルのやり方の一つで、チーム全員が役割を持ち、短いサイクルで話し合って協力しながら仕事を進めます。「毎朝の作戦会議」など、プロジェクトの進み具合をみんなで確認する仕組みが特徴的です。

カンバン

カンバンは、作業の流れを「見える化」する方法です。作業ごとの進み具合をカードやホワイトボードに貼り出すなどして全員で共有します。やるべきことがひと目で分かるので、進捗を分かりやすく把握したいときに活用されています。

次の章に記載するタイトル:よくある質問

よくある質問

この章では、プロジェクトマネジメント手法に関して多くの方が疑問に思われるポイントを、分かりやすくQ&A形式でご紹介します。

Q1. どの手法が一番おすすめですか?

一つの手法が常に最良ということはありません。例えば、要件が最初から明確なプロジェクトなら「ウォーターフォール」手法が適しています。逆に、変更が多く柔軟な対応が必要な場合は「アジャイル」や「カンバン」が有効です。プロジェクトの特徴や規模、メンバー構成などを考慮し、最適な組み合わせを選びましょう。

Q2. 初心者ですが、何から取り組めば良いですか?

まずは、「WBS(作業分解構成図)」と「ガントチャート」でプロジェクトの流れを見える化しましょう。その後、「カンバン」などのツールで進捗を管理する方法を取り入れると実践的です。最初は小規模のプロジェクトから始め、徐々に手法を組み合わせてみてください。

Q3. ツールは必ず必要なのでしょうか?

紙とペンでも始められますが、ツールを使うことで共同作業がスムーズになり、進捗状況を把握しやすくなります。メンバーが2~3人の小さなチームならシンプルなカンバンボード、人数が多いチームや業務が複雑な場合は専用ソフトがおすすめです。

Q4. 手法を切り替えるタイミングは?

要件が大きく変わってきた、リスクが増えた、チーム構成が変わったなど、状況に応じて手法の見直しをおすすめします。現在のプロジェクトの状態や課題をよく観察し、“やり方そのもの”を柔軟に調整すると、より良い成果につながります。

Q5. 専門知識がなくても大丈夫?

基本的な考え方や使い方は、実例を通じて学べます。難しい用語や理論にとらわれるよりも、実際に手を動かし、振り返りながら改善していくことがポイントです。チームで協力しながら進めていくと理解が深まります。